Carte d'amore / Dialogo sull'amore con Antonio Prete

“Tutti li miei penser” – scrive Dante Alighieri nella Vita Nuova – “parlan d’Amore”.

Ma come si scrive di amore? Non c’è forse un certo pudore nell’avvicinarsi a questo “paese che non ha confini”, nel cercare di circoscriverlo, raccontarlo al di là di nomi, corpi, ricordi, al di là del “tu” cui ogni amore si rivolge? E ancora: che cosa è questo “tu”? Già Fedro nel Simposio ricordava quanto nessun uomo avesse mai osato celebrare degnamente Eros. Eppure l’amore è esperienza comune.

Carte d’Amore prosegue il cammino di Antonio Prete attorno ai modi del sentire: nostalgia, lontananza, compassione, interiorità. Un cammino che qui si fa figure dell’amore – apparizione, seduzione, tenerezza, e ancora ombra, lettera, gelosia – e paesaggi dell’amore – giardino, mare, strada, corpo. A separare questi due momenti un intermezzo: il Simposio. Sappiamo del banchetto in onore di Eros, sappiamo di Pausania, di Aristofane, sappiamo di Agatone e di Diotima. Antonio Prete in questo nuovo libro procede per indugi e divagazioni: l’amore, sembra raccontare la forma di questo saggio che saggio non è, si può solo provare a dire, nominare qualcosa della sua lingua, affacciarsi, lasciare che “appaia”, che qualcosa si dia a vedere nel tentativo sempre fallito di un’ultima parola, di una verità. Dire dell’amore è sostare nello stesso scacco cui l’esperienza dell’amore ci consegna: una pienezza e il suo vuoto; una necessità e un impossibile; un dappertutto e un sempre altrove.

Partirei da questo ampio intermezzo che dedichi al Simposio e che separa le due sezioni da cui sono composte queste tue carte: figure e paesaggio. Partirei da qui perché l’apertura del Simposio mette in forma il problema che attraversa il tuo libro così come ogni tentativo di portare una parola sull’amore: c’è, all’inizio, il racconto di un racconto, Apollodoro racconta a Glaucone quel che Aristodemo ha riferito circa un lontano convito di Socrate con alcuni suoi amici e discepoli. Non solo: quando è il turno di Socrate, quando il filosofo deve portare la propria parola, anche lui racconta, riporta la parola di un’altra, una donna sapiente e divinatrice, Diotima.

Di fatto la domanda come dire l’amore è all’origine di questo libro. È una domanda che viene da lontano. Nel Simposio questa domanda è messa in scena, come ricordavi, in una forma particolare: racconto di un racconto. E non solo: dentro questo racconto c’è anche la posizione di Socrate, che questa volta non fa esplicitamente il maestro, non usa la maieutica per condurre i discepoli verso il riconoscimento della verità, ma semplicemente riporta sull’amore la parola di una donna. Una parola che ha a che fare con il confine del dire: Diotima è divinatrice, è sapiente, è maga, non ha un ruolo definito. La sua parola sull’amore viene dunque da un luogo autorevole ma senza autorità. Dire dell’amore è avere a che fare con l’indicibile, con il sacro, con il limite della parola stessa. Il femminile circola comunque in tutto il Simposio: è la presenza di una donna che è assente, e sulla cui parola si modula la parola di Socrate. Dire dell’amore è dire di qualcosa di cui non possiamo cogliere mai il confine, è mettere in scena il limite della parola stessa, cioè l’assenza del significato pieno e compiuto. L’amore, in effetti, è, tra i sentimenti, quello che più ha a che fare con la mancanza.

Questo tema della non autorità, del femminile, mi porta all’attraversamento che fai proprio a conclusione dell’Intermezzo dedicato al Simposio. Margine leopardiano, scrivi. Leopardi è occasione di interrogare il fantasma Amore in lotta con il fantasma Verità: Amore, scrivi, vuole affermare il diritto all’illusione e al sogno, “ma questo diritto è insediato dal mostrarsi del ‘vero’”. Se Platone, con il Simposio, ci invita ad allargare il discorso intorno ad Eros, ti chiedo se possiamo intendere questa “non autorità” come la possibilità di un dire non assertivo, un dire che ci invita a uno scarto rispetto all’autorità, alla verità, un dire che suggerisce – penso anche in rapporto al tempo storico che stiamo vivendo – una postura non autoritaria. Non il potere ma l’ospitalità, per riprendere temi a te cari.

Certo, ho messo al margine della lettura del Simposio un altro elogio di Eros, quello che è nella prima delle leopardiane Operette morali: Amore inviato tra gli uomini prima come fantasma poi come dio, con il compito di ridare agli animi che sceglie di abitare “l’infinita speranza e le belle e care immaginazioni degli anni teneri”. Contro la cruda cancellazione del sogno messa in opera dalla Verità, il dio Amore, eternamente fanciullo, richiama quell’assenza di confini, quell’oltrelimite, che era proprio della fanciullezza.

Quanto al “dire non assertivo” che richiami, certo, esso nasce dal fatto che l’amore è esperienza del “tu”, della prossimità. La parola dell’amore trova la sua autenticazione quando pronuncia il “tu”: l’amore è parola che si invera nel “tu”. Non solo il “tu” del dialogo, dell’incontro, ma il “tu” come principio stesso della condizione amorosa, principio che muove il desiderio e lo muove anche nell’assenza dell’altro. L’ospitalità è una figura precipua di questo tu che, accolto, diventa sorgente del riconoscimento di sé. “L’io è il miracolo del tu”, dice un passaggio di Jabès.

Questo “tu”, oltretutto, è figura corporea, fisica, di quell’altro che è il principio della relazione tra gli uomini. Figura, dunque, di un mondo in cui il singolare si mette in rapporto con il molteplice, e l’altro è fondamento per poter riconoscere il vivente, per riconoscersi vivente tra viventi. Il verso che chiude la Commedia, “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, ci dice che l’amore non è solo principio della visibilità e presenza dell’altro ma principio che trascorre in tutto l’universo. Per questo movimento che porta l’amore oltre il recinto del soggetto ho dato rilievo nel libro anche al rapporto tra eros e agape. Sia nella linea verticale del rapporto tra l’amore e la mistica (la “noche oscura” di Giovanni della Croce) sia nella linea orizzontale della creaturalità, del rapporto con ogni vivente.

Torniamo dunque a Diotima, al suo rapporto con il sacro. Non accade mai, e per fortuna, quell’incontro di due metà che porta alla completezza, come voleva il mito raccontato da Aristofane; l’altro contiene un segreto, una distanza, anche solo per il fatto di esser sempre necessariamente e inevitabilmente altro da noi. E tuttavia mi pare che sia proprio in questo scacco l’occasione di questo “sacro”, di questo passaggio dal “tu” alla comunità dei viventi. Dunque mi domando, e ti domando, il ruolo dell’immaginazione in questo movimento.

Questa è l’esperienza della letteratura: la narrazione dell’amore, la poesia d’amore, hanno dispiegato meravigliosamente quello che dicevi: una rappresentazione in cui l’immaginazione dell’altro segue tutte le vie della presenza-assenza. Il soggetto innamorato partecipa con la sua sensibilità immaginativa costruendo dei mondi. Pensiamo alla Recherche di Proust: il rapporto di Marcel e Albertine è rapporto raccontato come reale ma al tempo stesso immaginativo, ed è quando Albertine non c’è che il sentimento dell’amore mostra la sua potenza. La letteratura rappresenta dell’amore il tempo e lo spazio in cui il soggetto fa esperienza di una vita interiore, che è tumultuosa, animatissima, interrogativa. È l’universo fantasmatico e sensitivo del desiderio, l’esperienza del suo rapporto con il vuoto, con lo scacco, con la mancanza che lo fonda e agita. La scrittura dell’amore rappresenta con situazioni e personaggi questo grande teatro. L’amore, inoltre, contiene ed evoca le figurazioni di molti altri sentimenti. Per questo è insieme la più universale e la più comune delle passioni.

Robert Doisneau

Tu scrivi a un certo punto che è un rapporto con l’enigma delle cose, con l’interrogare: dialogare con il silenzio dell’altro, con la sua presenza interiore. In questo senso contiene un principio conoscitivo.

Come la propria interiorità, anche l’altro è insondabile: da qui lo stato costante di interrogazione, e dunque di conoscenza. Di una forma particolare della conoscenza, quella che conserva il senso del limite. Una conoscenza che non ha modi prestabiliti. Pensiamo al bellissimo racconto di Musil, Il compimento dell’amore. Dove proprio nell’assoluta lontananza dall’amore si dà conoscenza dell’amore. Del resto Musil in L’uomo senza qualità avrebbe poi mostrato, nella figurazione del rapporto tra fratello e sorella, tra Ulrich e Agathe, quanto insondabile e confinante con l’oltre e con un’inattingibile condizione paradisiaca possa essere la tensione amorosa.

Forse possiamo rintracciare qui la valenza politica dell’amore: quest’elemento di non compimento che è assolutamente estraneo a quello di cui facciamo esperienza, a quello cui tutto sembra invitarci.

Sì, il grande racconto d’amore mostra spesso dell’amore il suo svanire, il suo mancare all’approdo, il suo perdersi. Da Madame Bovary a Anna Karenina le creature romanzesche d’amore fanno esperienza di un vuoto che si spalanca e le consuma, e di una società, con le sue istituzioni dell’amore, che corrode e oltraggia il loro desiderio. Fino a farlo naufragare. Ma il romanzesco dà uno svolgimento drammaturgico e qualche volta tragico a quel che tuttavia è proprio dell’amore: la sua distanza da ogni forma di definizione, di compimento, di realizzazione. L’amore, come il desiderio che è la sua anima, e il suo ritmo, e la sua lingua, vive nell’al di qua del possibile, e del compiuto.

Forse è anche per questo che il solo tu che invera l’amore è il tu dell’interiorità, è l’altro del soggetto, l’altro dell’io.

Sì, in effetti, solo curando l’interiorità, lo spazio interiore, riusciamo a staccarci sia da un io affermativo, egotico, sia da un tu pensato come acquisito una volta per tutte, non più da scoprire e interrogare e conoscere. La narrazione e la poesia ci parlano di un amore che è ricerca, attesa, turbamento, raffigurazione dell’assenza, parvenza. E tutto questo sentire ha al centro il corpo, i suoi sensi.

Questa attenzione all’interiorità parla il linguaggio della tenerezza, e mi pare che la tenerezza attraversi tante di queste stanze, che la cura sia un filo che percorre queste carte. Ci sono alcune pagine in cui scrivi di una stagione della tua vita in cui si è interrogato il rapporto tra eros e philia: “dare un corpo all’amicizia: esperienza, certo, dei confini, facile a disperdersi o a ripiegare nella consuetudine delle distinzioni, che allontanano l’amicizia dall’amore. Ma anche esperienza che allude a quell’immagine utopica di una comunità d’amore in grado di liberare la dualità dell’io e del tu dalla sua separata dimora”. Queste carte mi sembrano attraversate da quello stesso tentativo della tua generazione: un desiderio di intersecare delle immagini dell’amore che si insiste a pensare separate, metterle in rapporto tra loro, farle circolare. Forse quella stagione che racconti in alcuni passaggi dice qualcosa di questo tentativo di non dividere il bene dal male, il tradimento dalla fedeltà, il due dai molti.

Sì, in questo libro, in qualche modo confluiscono due storie: da una parte, la mia personale esperienza didattica, che a più riprese, in corsi e seminari, ha indugiato sulla “lingua dell’amore”, sulle sue figure (la lectio pubblica di congedo dall’Università, e lo stesso ultimo corso, era Poesia d’amore e cosmologia); dall’altra, alcune esperienze della mia generazione, ma anche di una generazione successiva, che tra la fine degli anni Sessanta e tutti gli anni Settanta hanno tentato di smuovere i confini definiti delle istituzioni e dei rapporti tra soggetti, con una tensione certamente utopica, e con annaspamenti ed errori, ma con uno slancio che nell’agire e nel dire immaginava possibile un’altra cultura, un altro ordine di rapporti. Anche le forme di sapere, in quegli anni, interrogavano questi confini, cercavano nuovi statuti e nuovi linguaggi.

Forse è un po’ all’ombra di quel lontano cercare ed esperire che in questo libro sull’amore mi son trovato a dare rilievo sia al “dialogo” tra amicizia e amore sia a un sentire come quello della tenerezza, che è lingua mite della passione, sentimento che unisce desiderio e dolcezza, intimità e cura. E ha la sua forma visibile nella delicatezza. È vero quel che dici: la tenerezza è un po’ la tessitura nascosta di tutto il libro.

La tenerezza, così mi sembra, è capace di muovere verso l’altro e, al tempo stesso, di custodirne la differenza.

Nella tenerezza la presenza dell’altro richiede una prossimità particolare, dolce, non appropriativa. La tenerezza è anche lentezza: la leopardiana “lenta ginestra” è anche immagine della tenerezza. “Tenero” è il ramo che si piega per dare ombra. Il piegarsi è entrare in dialogo con il vento, curvarsi alla presenza dell’altro attraverso una forma di amore che implica cura, attenzione, protezione. La tenerezza è parola opposta alla parola guerra, richiama la dolcezza. La tradizione poetica occidentale, quella che riconosciamo come la nostra tradizione poetica che muove dai provenzali e dagli stilnovisti, dà un grande rilievo a questa “dolcezza”: il Dolce Stil Novo apre la nostra poesia. La dolcezza attraversa tutta la poesia fino al leopardiano “naufragar m’è dolce”: la lingua della poesia permette di sopravvivere al naufragio del pensiero che non può dire l’infinito, è la lingua della poesia che porta la percezione di un sentire dolce.

Tenerezza e amicizia, dunque, come lingue intime dell’amore. Quanto all’amicizia, forse la sua forza è proprio nel fatto che non domanda il compimento: per questo, credo, mi piace parlare di “legami amorosi”, mi pare che sia un modo di scartare da quella spinta al compimento che l’amore tende sempre ad avere.

Sì, l’amicizia resta al di qua della domanda di istituzione, è aperta, fluida, esperienza di una fraternità prossima e visibile, figura di una, forse solo sognata, fraternità universale (Montaigne su questa amicizia come fraternità ha pagine bellissime). L’amicizia interroga l’amore, entrando nella sua lingua, animando il suo sentire. Togliendo all’amore il fantasma, appunto, del compimento, e dell’unità del due.

O forse possiamo giocare sul fatto che Carte d’amore contiene lo scarto – écart – e dunque prendere sul serio questa assonanza: la potenza dell’amore – se lo liberiamo da quella prospettiva aristofanea – è generare scarti.

Carte, scarto. Non ci avevo pensato a questa possibile rifrazione del titolo Carte d’amore. Dici: generare scarti. Certo, esperienza del resto, di quel che è sottratto alla pienezza dell’ideale d’amore, anche dell’immaginario d’amore. Scarto anche dal sapere: non c’è un sapere dell’amore, semmai, come mostrava Diotima, una sapienza dell’amore. Per questo il silenzio è la vera anima della lingua d’amore.

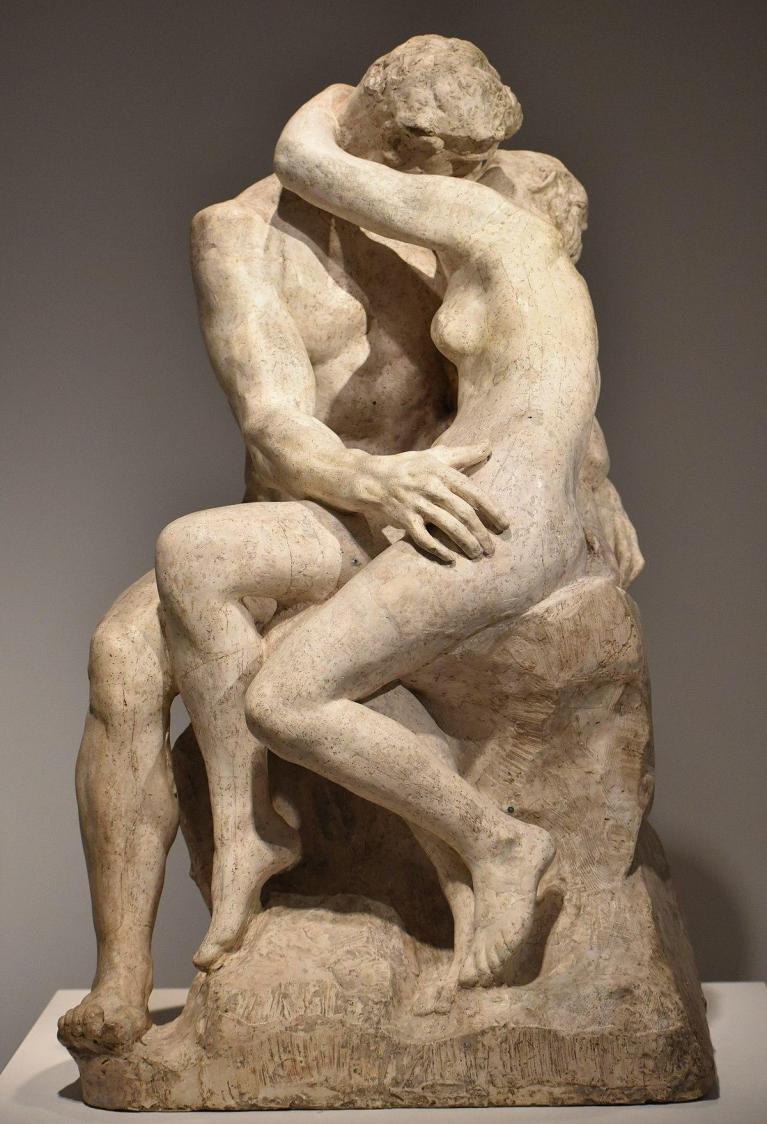

Non a caso il silenzio attraversa questo libro. Racconti un episodio molto bello: tu e Mario Luzi alla Galleria Borghese in silenzio davanti a Amor sacro e amor profano di Tiziano.

Visitavamo insieme, un giorno di molti anni fa, la riaperta Galleria Borghese. Con Luzi accadeva che dialogassimo per le strade di Firenze, di Pienza o di Siena, o attraversando in auto i poggi e le piane delle Crete. Quel giorno eravamo dinanzi alle meravigliose opere di Raffaello, di Caravaggio, di Bernini, di Canova… Un’occasione bellissima, per me, poter ascoltare le osservazioni di un poeta, che molto ammiravo, dinanzi alle opere d’arte. Se in ogni sosta dinanzi a un’opera c’era qualche frase, qualche breve considerazione sulla luce, sulle forme, sui particolari, dinanzi a Tiziano, all’amore rappresentato da Tiziano, sopravvenne un silenzio lungo, forte, un silenzio contemplativo. Un silenzio che mostrava la vuota ridondanza di ogni interpretazione, e del linguaggio stesso. Ogni parola sarebbe stata ordinaria, avrebbe come incrinato la bellezza misteriosa dell’opera. Solo uno sguardo silenzioso può corrispondere alla bellezza? L’amore ha a che fare con il silenzio, come con la tenerezza. Ovvero con quel che è al di qua della lingua e in certo senso oltre la lingua.

Nella seconda parte del libro dici del paesaggio d’amore: nelle tue carte i paesaggi parlano, si fanno presenza. L’amore, scrivi, convoca il visibile.

Il paesaggio non è cornice dell’amore, è parte della sua lingua, del suo accadere. Per questo la narrazione e la poesia d’amore contribuiscono a scrivere una storia per dir così intima del paesaggio. Diciamo paesaggio, usando una parola che ci viene dalla pittura del Cinquecento. Il paesaggio insieme contiene l’amore ed è intimo al suo sentire. Pensiamo, tra tanti, al paesaggio dell’amore nei versi di Baudelaire. Gli occhi sono essi stessi cieli, con lampi e tempeste e tramonti e aurore. Allo stesso tempo nella raffigurazione dell’amore si cerca un paesaggio che sia intimo all’amore stesso.

In questo senso – ancora a dire il “sacro” di cui prima parlavamo – il paesaggio forse diviene anche il luogo verso cui andiamo, l’orizzonte entro cui, grazie all’amore, ci proiettiamo.

C’è anche questo, nel paesaggio, la presenza di un’alterità: riconoscere il tu e insieme un’alterità che supera il tu, e cioè la Natura osservata nella sua prossimità a noi. Il visibile, il naturale, ci permette di cogliere la dimensione di alterità inscritta nell’amore stesso. Il paesaggio è poi, nella tradizione letteraria, messo in correlazione fortemente dialogica con il sentire: i sentimenti sono in sintonia con il paesaggio. Ho citato nel libro un racconto di Poe, Eleonora: tutto il sentire della coppia di giovanissimi innamorati è in rapporto profondo con il paesaggio, con il suo mostrarsi e il suo mutare, come se la percezione d’amore dovesse evocare quello che dicevi prima, la necessità di una relazione ulteriore.

Il paesaggio è – oltre il giardino, oltre la selva e la stanza – anche la strada, il treno.

Sì, pensiamo, tra tante situazioni, alla passante di Baudelaire: la strada “assourdissante” è l’avvio ma è anche una presenza che genera lo stacco della figura, il prender campo del suo sguardo, il lampo – l’éclair degli occhi – l’incontro che non avviene ma che è più forte di un incontro realmente accaduto.

Tornerei a dove siamo partiti: il Simposio è anche l’irrompere di Alcibiade sulla scena. Alcibiade che rompe le regole: eccesso, gelosia, corpo, comportamento sconveniente. L’amore è anche un al di là della parola e vorrei che dicessi qualcosa di questo a partire da quel corpo tutto particolare che sono le lacrime.

L’amore nell’immaginario – più che nell’immaginazione – è legato a serenità, gioia, ha a che fare con il piacere. Il racconto d’amore dà invece moltissimo spazio al pianto. Il pianto è la lingua che non può essere più parola o non è ancora parola. Il pianto è un modo corporeo dell’indicibile. C’è un pianto d’amore che è gioia d’amore, riconoscimento, scoperta: è il pianto che descrive Goethe nel Werther, l’abbraccio tra Werther e Carlotta dopo la lettura di Ossian. C’è poi il pianto come mancanza, come attesa. Tutti i sentimenti possono essere detti nel pianto, il pianto raccoglie il sentire in una lingua corporea. Il pianto è anche esperienza dell’impossibilità dell’amore. E c’è anche una strategia del pianto che appartiene alle tecniche della seduzione: non mancano esempi nei Trattati d’amore del Cinquecento, nella tradizione romanzesca libertina.

Quanto a quel che dici su Alcibiade, certo, l’amore si mostra come desiderio che dà al corpo, ai sensi, una forte centralità, ma il discorso socratico sull’amore indica come tutto questo è privo di bellezza e verità se non si misura con quel che è oltre il corpo.

C’è un pudore, una sorta di vergogna, nel dire dell’amore: è solo timore del patetico, di sconfinare nel campo del “banale”? Mi domando quanto questo abbia a che fare con la natura dell’oggetto e quanto invece con quel che dell’amore ne è stato fatto.

Sì, è vero, da una parte è la natura stessa dell’amore, la sua assenza di confini, la sua indicibilità, il suo stesso non sapere, a motivare questo pudore, dall’altra è il timore di implicare la parte più profonda e ignota di sé – “mon coeur mis à nu”, di Poe e Baudelaire! – a trattenere sulla soglia. Ma anche, come dici, quel che dell’amore è pronunciato e vulgato e anche perpetrato: il malinteso, e l’oltraggiato, e l’offeso dell’amore. Siamo ancora nella domanda da cui è nato il libro: Come dire l’amore?