Soggetti in movimento / Tash Aw, Stranieri su un molo

Sempre più il termine identità è entrato nel linguaggio comune in un'accezione rigida ed ideologica, che ignorando l'elaborazione scientifica del tema e delle sue molte declinazioni, finisce al centro dell'agone politico e della giustificazione di conflitti e di “scontri di civiltà”.

Infatti, per quanto l'antropologia contemporanea abbia messo in discussione la concezione essenzialista dell’identità e abbia prodotto la smobilitazione del carattere fisso e deterministico delle culture, il dibattito pubblico ne è ossessionato, in particolare per quanto riguarda l'uso fattone dalle retoriche sovraniste e conservatrici, quelle dei nuovi nazionalismi “identitari”. Ma alla richiesta di identità non è estraneo nessun soggetto politico: tutti paiono concentrati sul bisogno di consolidare o sostituire forme di soggettivazione buone per l’agire politico. È quasi banale osservare che, sistematicamente a partire dagli anni Novanta, siamo letteralmente assediati da un'ampia costellazione di fenomeni in cui l’identità, con annesse mitologie, viene usata come grimaldello o, più spesso, brandita come una clava per servire interessi politici del presente. Secondo Danilo Zoletto nella sfera della comunicazione mediatica prendono vita «retoriche e rappresentazioni delle società culturali» basate sul duplice errore che un individuo sia «sovradeterminato da una cultura» e che le società in generale siano «monoculturali prima dell'arrivo dei migranti».

Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che l'identità non esiste in sé. La parola fa collassare in un termine almeno tre differenti elementi, come la soggettività personale, l’appartenenza sociale e la condivisione di una memoria culturale, a loro volta plurali e irriducibili in modo semplicistico a una “sostanza” di qualche tipo. «Immagine che un gruppo costruisce di sé e in cui i suoi membri si identificano», lungi da essere un dato fisico o naturale, le identità sono sempre il risultato della compresenza e sovrapposizione di più elementi e devono essere considerate come fenomeni cognitivi, «un’appartenenza sociale divenuta riflessiva» (Jan Assmann).

Le molte forme di identità in cui un soggetto si può riconoscere sono il prodotto di processi di scambio, negoziazione, trasformazione e sono costantemente e socialmente costruite – “inventate” – nel corso della storia. Le culture infatti non sono realtà “super-organiche” definite: sono dinamiche, fluide, mutevoli in virtù dei rapporti che i diversi soggetti intrattengono all'interno delle cornici culturali. Sociologi e antropologi sottolineano infatti il carattere di processo delle forme culturali adottate da individui e gruppi nel tempo, che, secondo la felice immagine di Clifford Geertz, somigliano a «reti di significati che gli uomini tessono e in cui poi rimangono impigliati». È dunque una retorica dell'identità, dell'autenticità, delle origini, che suppone esista qualcosa come la cultura, che abbia una forma fissa espressa nei costumi, nel carattere e nella geografia umana, tale da sostituire il concetto di “razza” nelle politiche dell’inegueglianza e dell’esclusione. Perché quale che sia l’identità e quali che siano i bisogni a cui risponde, se questa è un processo multidimensionale, privata del suo carattere mobile diventa una «nozione escludente e stigmatizzante» (Bernard Debarbieux).

Come sintetizza Marco Aime: «Chi ha mai visto due culture, incontrarsi o scontrarsi? Si tratta di espedienti retorici e analitici, di astrazioni formulate dagli studiosi per indicare a posteriori processi storici, ma utilizzare tali categorie per leggere la nostra realtà quotidiana può risultare fuorviante. In questa realtà noi vediamo donne, uomini e bambini conoscersi, convivere lottare e combattere». In questa battaglia culturale contro l'identità, il racconto delle storie personali e la messa in luca della soggettività irriducibile attraverso le narrazioni assumono grande importanza. All'incrocio con un'altra dimensione decisiva per il contemporaneo come le migrazioni si innerva il folgorante saggio Stranieri su un molo, Add 2017, di Tash Aw, scrittore nato a Taiwan da genitori malesi di origine cinese, cresciuto a Kuala Lumpur, ora residente a Londra. Questa breve sintesi biografica è già il tracciato del suo felicemente riuscito quanto dolente racconto, capace di disintegrare la rappresentazione semplificata di chi crede che le culture siano un quid tale da materializzarsi in individui, che ne sarebbero semplici portatori; il suo discorso è un moltiplicatore di sguardi complessi su un fenomeno coestensivo alla storia come le migrazioni.

«La mia faccia si mimetizza nel paesaggio culturale dell’Asia», scrive Tash Aw, che snoda le radici hokkien, hainanese, cantonese, hakka, teochew, le diverse provenienze dell’immigrazione cinese nel Sudest asiatico da cui è intrecciata la storia della sua famiglia. È il caso di sottolineare come il titolo del libro sia proprio The Face. Strangers on a Pier. Se il volto, come argomentava filosoficamente Lévinas, è la rivelazione dell'alterità irriducibile dell'altro uomo, nel tratto asiatico che la faccia dell’autore mostra al mondo egli vede il mistero dell’inoggettivabilità dell’identità e la traccia del «nostro desiderio che tutti ci somiglino. Vogliamo che lo straniero sia uno di noi, qualcuno che possiamo capire».

Molte le lingue dell'autore: malese, mandarino, inglese, cinese, cantonese e, a seconda dei contesti, forme miste di queste; molte le sue culture, quelle dei nonni “cinesi”, dei genitori figli di immigrati a Taiwan e quella, in cui lui è cresciuto, della Kuala Lumpur degli anni Ottanta, «multiculturale e in via di rapida urbanizzazione e rapido sviluppo di un sistema di classi basati sulla ricchezza», i cui sobborghi in rapida crescita ospitano mall segnati da Mc Donald’s e Nike Air e le cui scuole, attraversate da adolescenze inquiete, somigliano a quelle dell’intero mondo globalizzato e delle nuove geometrie di classe che in esse si definiscono.

Illustrazione di Cabiria Magni (dal sito www.triportreat.it).

Il suo racconto sbriciola le certezze di ogni europeo mediamente colto e rivela l'ignoranza celata dall’illusione di capire cosa sia la Cina, che da sola presenta una complessità maggiore dal punto di vista etnico e linguistico di quanto faccia l’Europa; Stranieri su un molo, dai tratti lievi ma taglienti di un racconto di famiglia su tre generazioni, apre uno squarcio su come l’Asia di oggi e in particolare la Cina han (quella maggioritaria nella Repubblica popolare) sia al centro di una grande narrazione di sé, volta a cancellare la vergogna e lo strazio del passato, della povertà, delle sue rivoluzioni e dei suoi conflitti. Con semplicità il libro ci mette di fronte la reinvenzione di una storia di successo che rimuove un dolore infinito, di lavori e separazioni, di perdizione e fallimento e di vittorie che chiedono il silenzio, perché dietro a ogni successo sta l'ombra nel passato recente di una povertà estrema e vergognosa. Sostituita dall'evocazione di una storia pubblica gloriosa tanto remota da essere innocua e dalla celebrazione di un presente che è già futuro dominio, di grattacieli e treni superveloci.

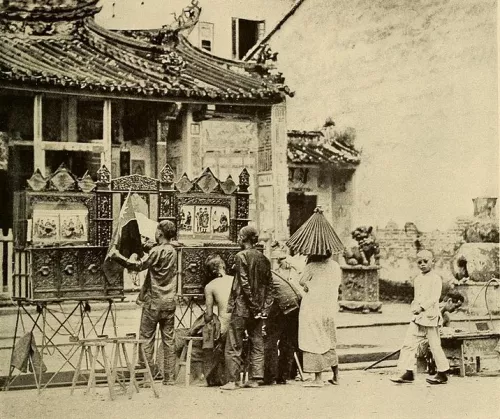

La storia raccontata da Tash Aw è la storia di tutte le migrazioni, grandi e piccole, in cui ognuno potrà trovare analogie e somiglianze. All'inizio ci sono i nonni di due rami diversi, in fuga da una Cina di «vertiginosa ed estraniante diversità», che si sottraggono alla povertà, alla violenza e alla mancanza di tutto, per cercare fortuna nell’area del Nanyang, l’Oceano meridionale, i cui snodi principali sono Singapore e Malacca, crocevia di flussi dell’impero coloniale britannico.

«Stranieri smarriti su un molo» sono prima di tutti i nonni, giovanissimi e inconsapevoli prima di essere i nonni, figure paradigmatiche di una condizione universale, che con un nome e un indirizzo scritti su un foglio di carta si muovono incerti alla ricerca dello “zio” che avrebbe dischiuso le porte del nuovo clan e del nuovo mondo, all’interno di una rete di solidarietà elementare, non priva di conflitti, dai tratti indefiniti di una galassia in espansione.

La voce dello scrittore è quella del nipote, sensibile, colto e istruito, frutto di una mobilità sociale intergenerazionale oggi impensabile, fatta di dura selezione, borse di studio e studi all’estero, per ottenere «i privilegi di quell’istruzione e di quelle opportunità che ci allontanavano dal resto della famiglia». Il suo è uno dei tanti drammi del mondo post-coloniale: l'avercela fatta – per qualcuno – rappresenta la realizzazione del sogno dei progenitori migranti e allo stesso tempo significa l'impossibilità radicale di avere il loro «stesso sguardo sul mondo». Il dolore sordo del cambiamento delle generazioni, che la migrazione rende più estremo.

«In qualsiasi luogo del Sudest asiatico posso spacciarmi per chiunque». «Spesso, quando mi accorgo che spiegare da dove vengo e chi sono risulterebbe troppo complicato, rinuncio. A volte fingo semplicemente di essere ciò che gli altri credono, qualunque cosa sia». Forse la finzione (fictio) dell’identità serve per nascondersi il fatto che ognuno diventa straniero per la sua famiglia e, in definitiva, a se stesso.