Vasco Ascolini: le luci e le ombre

È sempre un grande traguardo quando un nome autorevole di una disciplina, maggiormente riconosciuto all’estero anziché entro i confini che gli diedero i natali, viene finalmente fatto emergere con vigore.

Purtroppo, infatti, Vasco Ascolini in Italia non è mai stato accolto e acclamato come dovrebbe un maestro della fotografia, né molto esposto, né particolarmente divulgato, lasciando attorno al suo nome come un alone di mistero e di incertezza, mentre, oltre i nostri confini e in particolare in Francia, le sue immagini sono conservate nei principali musei e istituzioni al mondo, dal Louvre al MoMa.

Per questo la mostra “Vasco Ascolini – un’autobiografia per immagini” attualmente visitabile presso la Biblioteca Panizzi a Reggio Emilia – sua città natale – in occasione del festival Fotografia Europea, è di notevole importanza per collegare i fili del presente con uno dei maggiori attori della fotografia del Novecento.

In mostra si ripercorrono le principali fasi di Ascolini, dagli esordi nei primi anni ‘60 sotto la guida del suo primo Maestro Stanislao Farri fino ai giorni nostri, con le sperimentazioni in camera oscura per il lavoro sugli animali fantastici. Così, in una sola stanza e qualche decina di fotografie, si svolgono sotto gli occhi del visitatore altrettanti decenni di luminosa carriera, che l’ha visto collaborare con musei di importanza mondiale e con i maggiori critici d’arte e studiosi del Novecento, come Jacques Le Goff ed Ernst Gombrich.

Si può definire il percorso di Ascolini un vero e proprio pellegrinaggio: viene in mente questo accostamento ripercorrendo tutte le principali tappe del suo cammino che con fede costante ha condotto a fianco, grazie e per la fotografia, e soprattutto in virtù della sicurezza con cui è stato in grado di rendere visibile ogni sua nuova intuizione formale, la sicurezza propria di un fedele che non ha bisogno di guide ulteriori oltre al proprio stesso credo.

E pellegrino diventa chi guarda dal di fuori quel cammino: Ascolini apre lo sguardo del fruitore a una via su cui egli stesso pare tuttora procedere: in una parola, riesce a non porre se stesso come inafferrabile patrono di un’arte, bensì fraternizza con gli occhi dell’altro, e li conduce in avanti senza sforzo.

Essendo egli vicino alla ricerca dello sguardo metafisico nell’arte e, quindi, nel mondo, la sostanza intrinseca di ogni sua opera non è conoscenza certa, parola scolpita, idea argomentata, ma il primo stadio dello stupore e dell’autentica ricerca che ne consegue.

Nelle immagini non vi è mai traccia di affermazioni decisive, non si pongono all’occhio sbattendo il pugno sul tavolo, al contrario trattano la materia come essere multiforme, da svelare uno strato per volta, riconoscendo infine nelle sue forme mutevoli l’unico perno cui affidare l’occhio che cerca di interpretarle.

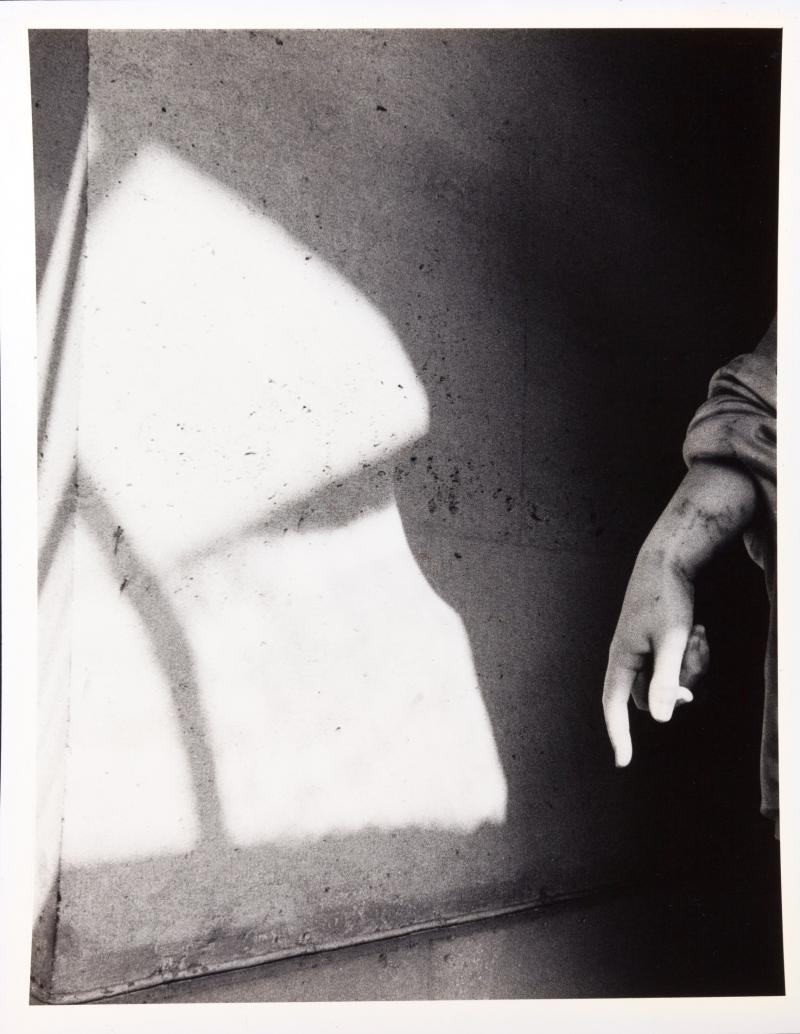

Così in “Versailles”, 1993, un’imponente ala di luce conduce lo sguardo verso una piccola mano marmorea a sua volta da quella luce toccata, o in “Nizza. Abbaye de Roseland”, 2002 – lavoro che egli stesso ricorda con emozione – è sempre un taglio luminoso che incornicia un altare di pietra, rivelandolo e trasformandolo in qualcosa cui si può finire per attribuire facoltà di movimento, se non addirittura una propria vita.

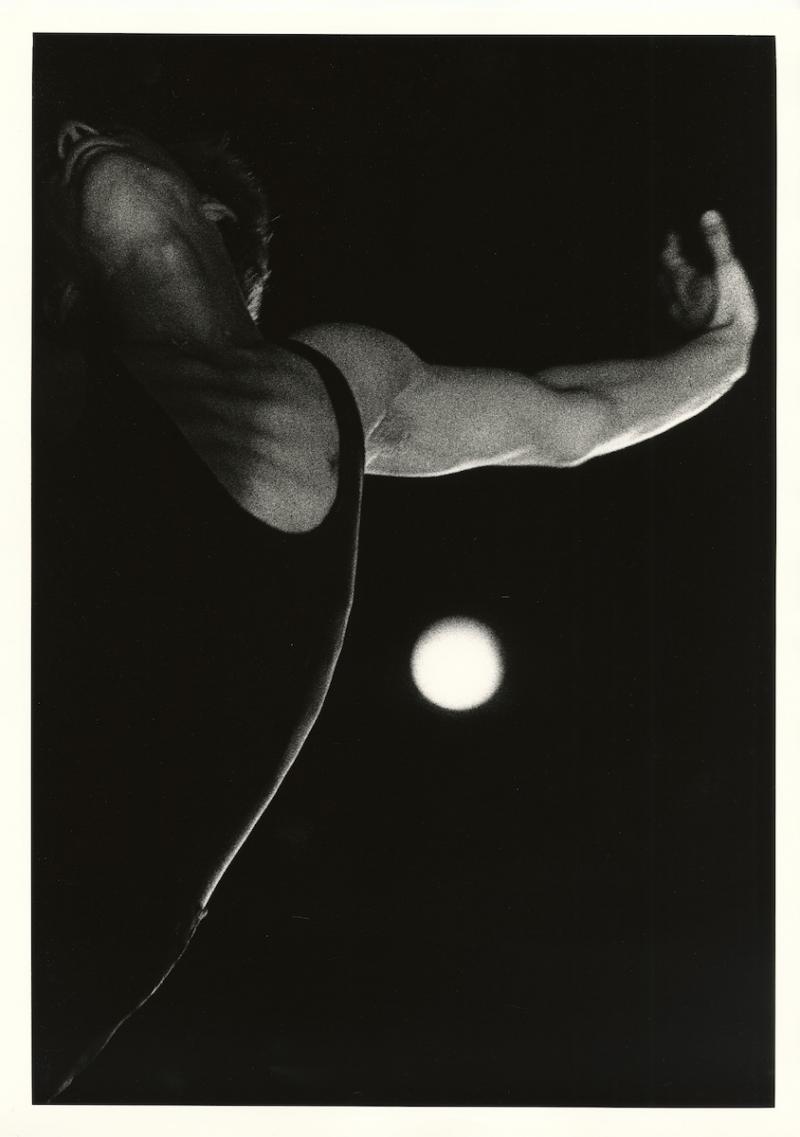

Sul lavoro di Ascolini è sempre stato sottolineato quanto il nero rappresenti la cifra stilistica indiscutibile della sua ricerca: un’affinità che lui stesso riesce difficilmente a spiegare, e che non è assolutamente necessario argomentare per potercisi immergere, trova nel lavoro dedicato al teatro e alla danza degli anni ‘80 una delle sue massime espressioni. Si colloca, tra l’altro, proprio nella lunga e fortunata collaborazione come fotografo di scena del Teatro Municipale di Reggio Emilia il salto professionale di Vasco Ascolini, che in quegli anni gli permise di vedere dal vivo coreografi e danzatori della caratura di Pina Bausch, Martha Graham e i maggiori esponenti del “kabuki”.

Il nero sottrae, cancella delle parti, delinea i contorni di ciò che resta: così in “Les Ballets Jazz de Montréal”, 1979 o in “Aterballetto, The Dream Walk of the Shaman”, 1985 il movimento diventa segno, il corpo grumo di materia viva, lasciato ai bordi di un palcoscenico che i margini della stampa vogliono ricreare, facendo emergere ciò che serve per cogliere – quasi mai comprendere – il senso estremo e del gesto e del corpo.

Non ci sono fratture tra una fase e l’altra della sua ricerca, ogni passo pare avvenuto con la naturalezza di chi, oltre ad aver imparato bene a camminare e non sapendo esattamente dove i piedi lo condurranno infine, conosce però bene l’intenzione con cui muoversi, cosa cercare, come trovarlo.

Con la sicurezza di una guida alpina che mai dovrà rimpiangere una scelta fatta a un bivio, capace comunque ancora di sorprendersi alla svolta di ogni angolo, Ascolini è perfetto traduttore delle sue visioni, visceralmente collegato col significato stesso della luce, delle ombre, del nero più assoluto.

Nella gravida rotondità del suo occhio da subito hanno preso vita in disegni precisi le forme e i volumi, i corpi e i movimenti: senza bisogno di ricorrere all’epica, bensì più alla creatività vera, la fantasia lasciata a briglia sciolta come quella del bambino, i passi fotografici di Ascolini sono rapidi e sintetici.

“La fotografia è in movimento” con altrettanta efficace sveltezza ci conduce lo stesso Ascolini visitando la mostra all’interno dei concetti chiave del suo intendere la fotografia. La natura di questa disciplina è essa stessa sostanza mutevole come ciò che rappresenta, ogni fase del processo che porta alla nascita di un’immagine impressa su carta sensibile è funzionale al concepimento, decisiva per la gestazione.

Nell’immagine “Novellara”, 1996, comune che gli commissionò un lavoro sulla città – uno dei pochi incarichi che ha avuto in Italia – è evidentemente compiuta la poetica di Ascolini, che vede nel gioco perfettamente calibrato dei due archetipi – luce e buio – gli elementi portanti. Citandolo direttamente: “Ho aperto quel poco la porta per far fare i gradini alla luce.” Si vede infatti come un fiume stretto e bianco scorrere a zig-zag su un suolo difficilmente identificabile, che solo successivamente si lascia riconoscere in una scala di pietra. La personificazione stessa della luce in qualcosa di vivo e semovente lascia spazio a deduzioni facili da trarre sul rapporto intimo che Ascolini conduce da tutta la vita con l’unica vera guida al mondo materiale, allo stesso buio in esso contenuto.

Oltre al fruttuoso e lungo percorso degli incarichi che gli sono stati offerti da numerosi musei francesi, si approda così all’architettura urbana, ai disegni che compiono muri, strade ed edifici nella loro immobilità. In “Cento di Ferrara”, 1992, e in “Reggio Emilia. Ex monastero delle Grazie”, 1991, l’ombra accede e tocca muri reali, sdoppiando l’elemento concreto in altro da sé, ravvisabile in momenti soltanto da cogliere.

Ansel Adams scriveva nel suo testo leggendario “Il Negativo” che “l’immagine è l’amplificazione dell’esperienza col soggetto”. Questo breve dogma, quanto mai vero per ogni rapporto che il fotografo instaura coi propri scatti, in Ascolini in particolar modo trova significato. I quattro termini che usa Adams – immagine, amplificazione, esperienza e soggetto – altro non sono che la sintesi cui potrebbe ridursi il felice pellegrinaggio di Ascolini, sempre in contatto diretto con quanto visto e vissuto, a sua volta esteso verso quegli orizzonti che solo l’occhio contemplativo può raggiungere.

In questo senso va inserita un’ulteriore riflessione sul lavoro di Ascolini: il fatto stesso che il suo percorso abbia toccato soggetti e generi del tutto diversi tra loro – dal reportage di scena al paesaggio urbano allo still life ambientato – propensione a volte osteggiata da fotografi e critici, rivela invece quanto il vero soggetto che Ascolini sempre ha cercato, cerca e cercherà non possa essere riassunto in un unico genere o stile, ma vada semmai individuato in un sospiro cui sembra egli stesso anelare inquadrando ciò che maggiormente gli indica il luogo e la forma in cui potrebbe annidarsi, per far vivere ciò che il suo sguardo tocca di un’esistenza per un attimo sganciata dai confini della materia, pur restando ad essa sempre legato.

Vasco Ascolini delega letteralmente alla luce – alla sua forma e alle sue conseguenze, trasformate ora in ombra ora in riflesso – intere porzioni delle sue immagini, rendendola autentica foriera del messaggio di quell’“oltre” che da sempre cerca, compiendo in definitiva il verbo stesso del fotografare.

Il risultato della collisione della luce sulla materia, ci viene infine insegnato, è quel momento in cui ci si può aprire di fronte chiaramente al significato di quanto l’occhio sta guardando, e che permette di cogliere il senso delle varie tonalità dei grigi che verranno impressionati sulla pellicola, degli estremi che si farà loro toccare, delle implicazioni del loro disegno finale, ed è proprio questo ciò che Ascolini fa.

Reggio Emilia. Ex monastero delle Grazie, 1991, stampa 40,5x30,5 cm.