Un libro di Fulvio Irace per Electa / Codice Mendini, le regole per progettare

Alessandro Mendini è stato il mio direttore per un anno, alla rivista Domus. Mentre tutto intorno si disgregava e mostrava il suo lato più bieco, lavorare con Alessandro Mendini era meraviglioso: il suo mondo aveva il potere di galleggiare sopra di tutto. Mendini è infatti quel tipo di persona che inesorabilmente ti porta a viaggiare sulla sua lunghezza d’onda. Abbiamo vissuto per un anno in questa magnifica bolla e poi ne siamo usciti fortificati, quasi vibrando come fanno quelle particelle che si agitano nelle onde delle frequenze magnetiche (o così almeno ho sempre immaginato che funzionasse la luce quando studiavo a scuola).

Ecco, questa premessa per dire che non sono oggettiva a proposito di questo libro. C’è un’altra ragione però, oltre a quella di natura più biecamente sentimentale. Penso veramente che questi giganti del design e dell’architettura italiana, non siano mai stati raccontati abbastanza o abbastanza considerati. Come ho avuto modo di riflettere verso Natale scorso (mentre immagino che tutti se la spassassero in vacanza mentre io me ne stavo a Milano a riflettere di cose strane) paradossalmente uno scrittore mediocre è più popolare di un grande architetto. Per dire: Alberto Bevilacqua è molto più conosciuto di Ettore Sottsass. Andrea De Carlo, molto più conosciuto del padre, l’immenso Giancarlo De Carlo. Qui mi fermo.

Casa a Olda Valtaleggio.

Naturalmente bisognerebbe stabilire cosa significa essere conosciuto, quale sia il metro per stabilire se qualcuno sia “popolare” o meno. Questa comunque è la mia percezione, ossia che non esista una considerazione di natura intimamente culturale per l’architettura e il design (un fatto che riguarda anche la moda). Probabilmente è ancora per un retaggio crociano che fatica a sciogliersi, per cui il design, la grafica, l'architettura (perfino l'architettura) non sono riconosciute nell'alveo della cultura ufficiale, quella alta, con le maiuscole, e forse per questo i suoi autori sono poco rappresentati, anche i giganti, rimanendo sconosciuti al grande pubblico (basti pensare a Sottsass).

C’è un però. Va detto infatti però che il design italiano ha sempre cercato in quei territori intermedi, trascurati, dove gli altri tendevano a non guardare, anche solo in zone evanescenti, temporanee e marginali, il luogo per ritagliarsi il proprio spazio vitale: le fabbrichette, le fiere, le Brianze, i Triveneti, i negozi di mobili, i laboratori degli artigiani che di solito si trovano alla periferia delle grandi città, lontano dai centri dove si muovono le cose, sono sempre stati la nuova frontiera dei designer, quel territorio vergine che ha permesso loro di essere liberi di confrontarsi con le proprie ossessioni, apertamente, trovando tanti sodali (magari anche inconsapevoli), disposti a giocare una partita diretta con l’orizzonte anonimo del consumo.

In questo senso penso a Mendini, come a uno dei pochi raffinatissimi pensatori che hanno giocato a dama con il consumo un po’ come appare nella prima scena di un celebre film di Bergman, dove un bel cavaliere si intestardisce a giocare con un mortifero personaggio sapendo, probabilmente, che alla lunga nessuno potrà fare a meno di perdere.

Alessandro e Francesco Mendini. Fragile 2014.

Ho cercato di chiedermi perché Mendini è stato importante per il design italiano. Certamente perché è un poeta, per l’acutezza, l’ironia, perché è un autore dotato di una sensibilità straordinaria per le parole, le immagini, i colori, le cose, i desideri, le visioni di quello che vorremmo essere o diventare, per la straordinaria capacità di riportare alla dimensione domestica, della casa, dell’oggetto d’uso comune e della quotidianità i grandi temi che di solito sono toccati dalla letteratura. L’amore. La morte. Le emozioni. Il desiderio. I sogni. L’ignoto. La vita. Che altro?

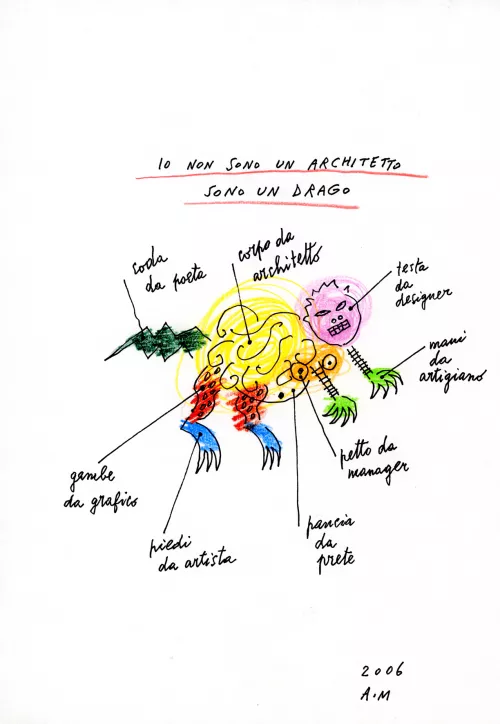

Tutto questo, va bene. Il movimento Radical ha portato alla luce questo universo sommerso, anche fragile, lento, profondamente e eternamente umano del progetto come attività di pensiero. Non è solo questo però. Mendini proprio per la sua indiscutibile abilità letteraria, per la felicità della sua scrittura con cui mette in scena la costante tensione a interrogarsi sul suo lavoro di progettista mascherandolo di altri mestieri, ha costruito un racconto disseminato nel corso degli anni attraverso media inediti: non solo le riviste o le immagini, ma anche i cataloghi di prodotti delle aziende, gli oggetti d’uso, anche semplicemente una sedia, un cavatappi, la decorazione stampata su un foglio di plastica, la vetrina di un negozio affacciato su strada... in un certo senso trovando ogni modo possibile per strabordare dai confini del foglio di carta, sia esso la pagina di un libro o la tela di un quadro. È questa abilità a entrare in campo per trovare nelle intersezioni, laddove si incrociano le discipline, “non una esigua linea di confine, ma grandi spazi liberi dove operare”, che mi colpisce.

Autoritratto Arlecchino.

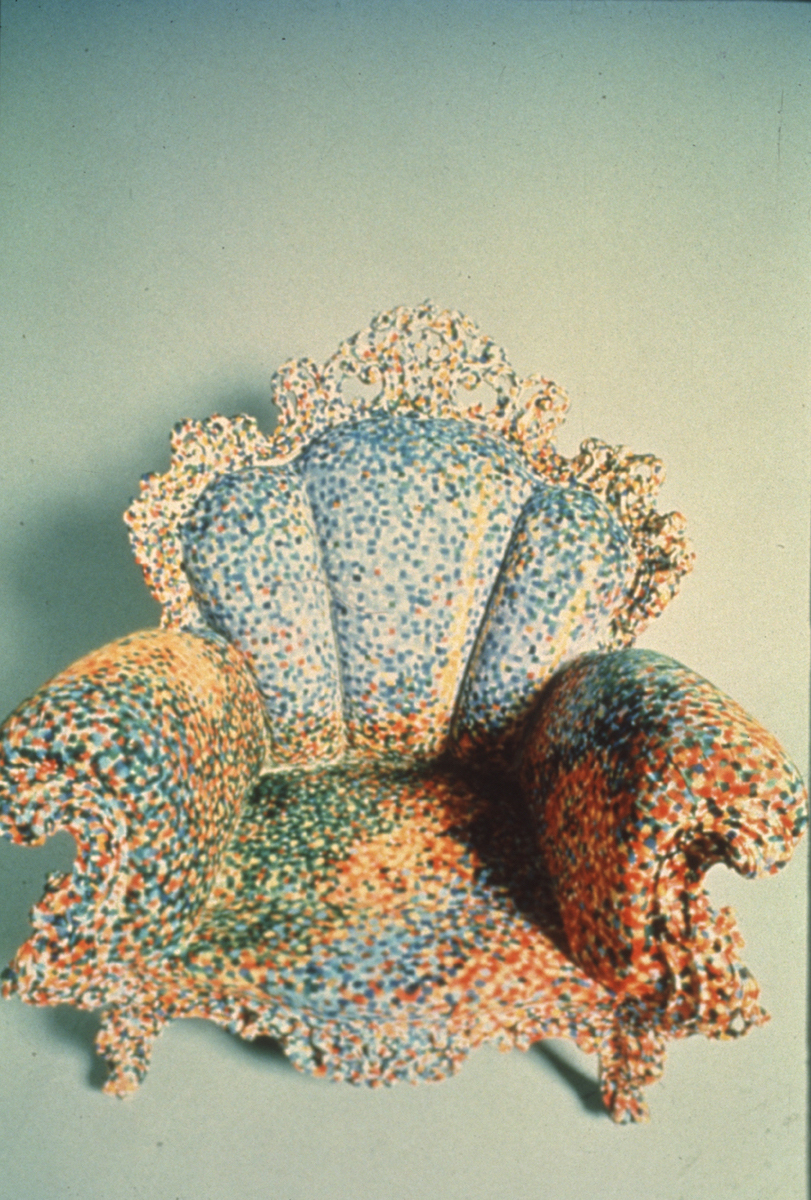

Come anche la facilità con cui sposa prassi e metodi propri delle arti maggiori (pittura scultura letteratura) per trasferirli in quegli stessi territori trascurati, agendo dentro e fuori dal mainstream come un ago che conduce il filo dentro e fuori la tela, per cercar di tenere tutto insieme. Oppure mi colpisce quella specialissima vena di tenerezza e di amorevole cura che mostra per tutto quello che cade sotto la definizione di banale o ordinario (l’“Ugly and Ordinary” di Venturi & Scott Brown) riconoscendo che “ogni oggetto è frutto di contingenze, di utopie, di scommesse progettuali, di strani umori”, magari anche un fallimento ma pur sempre un concentrato di cose da raccontare come farebbe un libriccino con qualche storia che vale la pena leggere. Almeno questo penso sia più o meno quello che significa la sua affermazione, “la vita degli oggetti è come un romanzo”. E che qui risieda la sua idea di “romanzare” gli oggetti che lo ha portato a parlare di Proust (quale emblema della più sublima abilità nel racconto) a proposito di poltrone.

Poltrona di Proust.

Poltrona di Proust ecomimetica.

Poltrona di Proust geometrica.

Poltrona di Proust marmo.

Mendini, più di altri, per il ruolo che ha avuto nel mondo delle riviste (è stato il successore di Ponti in Domus, ha diretto Casabella e Modo, oltre a Ollo), forse è colui che ha affrescato meglio di chiunque altro la grande storia del Radical e del Post moderno e in questo ha messo in scena il pensiero del progetto dell’architettura e del design, mostrando il lato intellettuale, (ossia quello del pensiero prima ancora del disegno o le immagini), rivendicando la volontà di agire nel territorio aperto (e con regole proprie) del consumo, per incontrarsi e scontrarsi con esso, sedurlo, cavalcarlo o forse più semplicemente piegarlo al proprio volere, addomesticarlo. Già. Quasi che tutto si risolvesse in questo magico potere di ricondurre ogni cosa nella dimensione domestica e soffice della casa.

Codice Mendini.

Se la prima grande ossessione che si ha è con se stessi, per un artista è palese, e non trova ostacoli che non siano dentro di sé. Nel caso del designer, invece, – dato che il design è una disciplina essenzialmente collettiva – comporta vivere di mediazioni (quell’“altro da sé” di cui gronda ogni discorso di Enzo Mari). Forse per questo è un mestiere fragile. E Mendini ha fatto della fragilità una bandiera del suo lavoro, svelando l’impossibilità di un’idea di progetto che proponga soluzioni definitive, smontando l’insostenibile magniloquenza ottimistica del moderno, di un progresso che non aveva tempo di indugiare sul lato molle dell’architettura o di soffermarsi sulle fragilità che ci pervadono profondamente.

Questo libro, dunque, curato da Fulvio Irace che con Mendini può vantare una lunga frequentazione (è stato negli anni collaboratore delle sue molte riviste tanto da denunciarne subito il legame particolare che chiama empatia), è quindi il primo grande libro dedicato a questo autore, sofisticatissimo e popolare. Non vorrei sminuire il bel libriccino curato da Beppe Finessi e con la grafica di Italo Lupi, che però era concepito più come catalogo di una mostra installata nelle sale propiziatorie dell’Ara Pacis.

Mobili per uomo1997-2003.

A questo proposito – quello delle pubblicazioni dedicate a Alessandro Mendini – non vorrei neppure dimenticare la raccolta de Gli Scritti curati da Loredana Parmesani (editi grazie alla Fondazione Ambrosetti Arte Contemporanea) recentemente tradotto in francese forse in occasione del conferimento del titolo di “Chevalier des Art et des Lettres” da parte del Ministero della Cultura Francese. Un libro importante che raccoglie però la parte “letteraria”, legata alla scrittura, quella che racconta il Mendini pensatore, la sua libertà, le visioni, le idee, le sue immagini poderose. Uno di quei libri che consiglio di tenere vicino. A cui ha fatto seguito recentemente Scritti di Domenica, sempre curato da Loredana Parmesani per i tipi di Postmedia Books.

Codice Mendini a me sembra soprattutto però la prima opera che si pone la questione di voler offrire delle chiavi di lettura per la labirintica produzione Mendiniana, rintracciandone i temi ricorrenti, le ossessioni, i principi o perlomeno le questioni che possano offrirsi alla decodificazione di un metodo. Il titolo stesso contiene infatti l’allusione a un corpo che deve essere tradotto in un linguaggio che sia comprensibile, decodificandolo appunto, che possa offrire i criteri per riannodare i fili di una produzione smisurata e diversa e che, infine, possa servire ad avvicinare al design e a comprenderne la complessità anche chi non è troppo addentro alla sua lunga storia.

Questo flusso di lavoro apparso nell’arco di oltre sessanta anni (la prima opera è del 1952) è quindi organizzato per capitoli: Bio-grafismi, Utopie, Gulliver, Metodo Proust, Oggetto romanzo, Stanze, Progettare è dipingere, Together. Ogni capitolo entra nel merito di ogni questione e Fulvio Irace ha quindi modo di mostrare la sua abilità di storico scegliendo i progetti che mostrano al meglio l’intrecciarsi insieme dei pensieri e delle immagini, restituendo un grande racconto che ha un po’ la tensione di una biografia.

“Io mi ritengo sempre un po’ metallico, ma anche scivoloso”, scrive Mendini in una della tante bellissime citazioni di cui è ricco il libro. “Poi però se a un certo punto devo mettere insieme tutte queste cose finisce che trovo sempre una specie di me stesso che è una cosa piccola, sempre fissa, che non si muove, un essere che sta lì, fermo e immobile come uno scoglio, intento a pensare sempre a poche parole – la vita, la morte, il dolore, l’amore, l’emozione – in cui si riassume e si sintetizza tutto il mio mondo”.