A trent'anni dalla morte: «Riga» Parise / Due voci escluse dai Sillabari

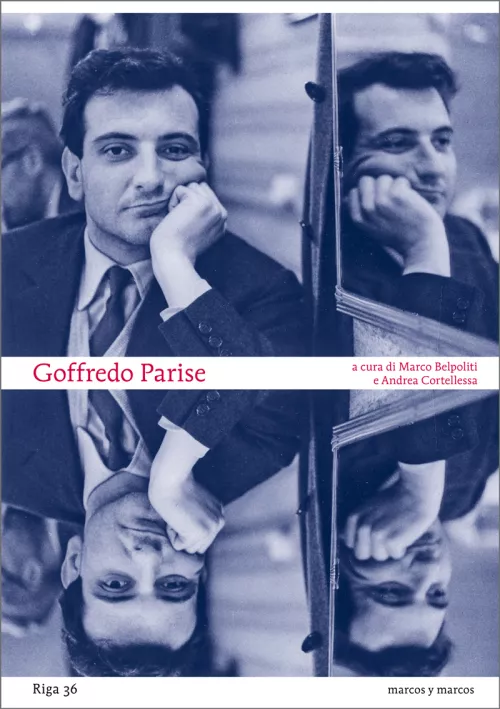

Esce oggi, a trent'anni dalla morte dello scrittore, il volume di Riga dedicato a Goffredo Parise, a cura di Marco Belpoliti e Andrea Cortellessa: 540 pagine, testi e saggi inediti (Marcos y Marcos, Milano 2016). Pubblichiamo in anteprima due voci escluse dai Sillabari (in allegato l'indice del volume).

Benessere Borghesia

Un giorno Mr. and Mrs. Trupìa, proprietari di una distilleria, partirono con la famiglia verso Portofino dove Mr. Trupìa voleva comprare una “barca” per l’estate. Mr. Trupìa, di origine meridionale, diceva di essere trentino e aveva imparato un po’ di dialetto trentino e un po’ di lombardo vergognandosi della sua origine. Si vergognava anche di essere italiano e avrebbe voluto nascere, come molti suoi parenti, in America. Per questa ragione lui e la moglie si chiamavano scherzosamente Mr. and Mrs. ma solo la moglie conosceva un poco l’inglese: apparteneva alla media borghesia di provincia lombarda e venti anni prima era stata due mesi in Inghilterra per “imparare la lingua”: qualcosa sapeva, leggeva «Vogue» nell’edizione americana e aveva illuminato il marito sul significato molto famigliare di Mr. and Mrs.

Partirono su una Jaguar M.K. 10 color “amaranto”, intestata alla ditta. Mr. Trupìa non avrebbe potuto permettersi una Jaguar M.K. 10, che fosse o no “amaranto”, tanto meno una “barca”, e ancora meno di intestarle entrambe alla ditta. Questa era un capannone dall’aspetto sinistro di crematorio ai bordi di un fiumiciattolo d’acqua sorgiva che scorreva dentro il paese e sboccava nel Po. Gli operai erano dai venti ai trenta tra assunzioni e licenziamenti continui per evitare le paghe sindacali e il lavoro durava otto o nove mesi l’anno. Gli affari andavano e non andavano, la produzione di grappa in Italia era molta, quasi tutta di cattiva qualità e in forte concorrenza. Ma Mr. Trupìa riteneva di avere “il senso degli affari” e procedeva secondo il suo senso degli affari che lo portava molto spesso in Pretura e in Tribunale. Diceva alla moglie: «L’importante è dare sempre ragione a tutti, prendere tempo e fare quello che si vuole. Al resto ci pensano gli avvocati».

Il capannone della ditta, costruito di notte e senza alcun permesso, crollò, provocando un morto e due feriti. In quell’occasione, all’orlo della galera, Mr. Trupìa disse agli operai (tutti in camice bianco): «Mi vogliono mettere in galera, io che ho costruito questa fabbrica con le mie mani, che do da mangiare a tante famiglie, che rappresento il progresso in questo piccolo paese di invidiosi e di morti di fame».

Gli operai dimostrarono in suo favore e, non si sa come, Mr. Trupìa non andò in galera. Comprò invece da un dentista novantenne una villetta vicina alla fabbrica, il dentista morì, egli smise di pagare le rate ai successori e cominciò i restauri secondo un suo progetto di ampliamento: otto stanze per ospiti e otto bagni, moquette in nylon lavabile, rubinetterie in barocco dorato, terrazza-giardino con barbecue, piscina e un altissimo muro fornito di cocci di bottiglia alla sommità, innalzato su terreno comunale. Il sindaco ordinò di abbatterlo ma alle ordinanze del sindaco Mr. Trupìa rispondeva così: «In risposta alla pregiata sua del 24 u.s. …». Passarono mesi durante i quali Mr. Trupìa assicurava di aver già provveduto, il muro fu abbattuto a spese del comune in presenza dei carabinieri ma tornò a sorgere lentamente qualche giorno dopo.

Mr. Trupìa diceva alla moglie: «L’importante nella vita è fare, costruire, la legge è la consolazione dei meschini, di chi non ce la fa. Per questo ci sono gli avvocati». Questo modo di pensare non sarebbe stato condiviso dal suocero, onesto fabbricante di grappa, che fallì nel 1929, pagò fino all’ultimo i suoi debiti e grazie a questa condotta si risollevò, prosperò e morì lasciando tutto alla figlia che dovette sposarsi in fretta diventando così Mrs. Trupìa.

Mr. Trupìa aveva un fratello molto robusto che si interessava quasi esclusivamente di calcio, avrebbe voluto essere pugile, aveva e non aveva un bar ma soprattutto aveva moglie e tre figli. Fu assunto senza particolari incombenze, spesso serviva da prestanome nei vari passaggi di proprietà della ditta ma Mr. Trupìa pensava a lui in segreto come al suo “gorilla”. Un giorno Mr. Trupìa attraversò un paese ad altissima velocità e fu fermato da un vigile urbano che si pose in mezzo alla strada. Mr. Trupìa disse: «Prenda il numero della targa, ho fretta» e stava per ripartire ma il vigile non lo permise. Mr. Trupìa fece un cenno al fratello che scese e picchiò molto forte il vigile urbano. In quel momento Mr. Trupìa pensò: «L’importante è fare, sono i fatti che contano, io riparto, in galera andrà Salvatore». Salvatore, il “gorilla” scontò sei mesi di carcere e tornò a fare il “gorilla” da Mr. Trupìa.

Mrs. Trupìa amava molto il marito, lo considerava un “uomo nuovo” in confronto al padre a cui aveva voluto bene durante l’infanzia e l’adolescenza, di cui rispettava la memoria ma che aveva sempre considerato un “uomo vecchio”. Il padre non viaggiava, non andava mai in villeggiatura (solo a Montecatini, per cure), aveva baffetti e barbetta a punta, faceva i conti col pennino per controllare quelli fatti con la calcolatrice dall’impiegata, era dolce (spesso gli si inumidivano gli occhi, anche a tavola), noioso e inesorabilmente “vecchio”. Col marito invece andava al Casino i Campione, a Tokyo (un tentativo infruttuoso di vendere grappa ai giapponesi), a Porto Rotondo, a New York. Nemmeno gli americani comprarono grappa ma si trattava di renderla famosa nel mondo con una forte campagna pubblicitaria e il resto sarebbe venuto da sé.

Mr. Trupìa parlava anche di economia e trovava che il sistema del risparmio, proprio della vecchia borghesia, era passato, e che la nuova borghesia, a cui era certo di appartenere, si basava invece sull’iniziativa personale e sul credito. Al tempo stesso, pure dichiarandosi socialista, pensava che era necessario difendersi da sé contro i nemici e a tale scopo aveva comprato tre fucili mitragliatori del tipo in dotazione alle forze armate americane in Vietnam. Mr. Trupìa subiva naturalmente molti processi, ai quali spesso non si presentava esibendo certificato medico, per questa ragione due carabinieri sostavano spesso davanti alla villa o vi penetravano per constatare se era veramente ammalato. Mr. Trupìa non era in casa, né ammalato e per non comparizione subiva altri processi. Il pretore attendeva sempre il momento di poter accumulare un numero sufficiente di capi d’accusa per ordinare l’arresto ma, o i capi d’accusa non erano in numero sufficiente e Mr. Trupìa era condannato a pagare soltanto multe (che non pagava), o la condanna cadeva in prescrizione o giungeva un’amnistia.

La lavorazione della grappa, fatta mischiando vari tipi di vinacce che arrivavano per lo più dalla Sicilia o dalle Puglie, produceva scorie che venivano gettate nel fiumiciattolo accanto alla fabbrica. In quel corso d’acqua sorgiva gli abitanti da molti anni pescavano anguille, tinche, trote e perfino gamberi. Ora l’acqua si era fatta rossastra e limacciosa, emanava un terribile odore di decomposizione e gli abitanti del paese dovevano tenere le finestre sempre chiuse. Ci furono molte petizioni, sopralluoghi dell’ufficiale sanitario, ordinanze del sindaco e Mr. Trupìa si dichiarò disposto ad installare degli impianti di depurazione, ma passarono gli anni e questo non avvenne mai; al contrario gli operai ricevettero l’ordine di gettare nel fiumiciattolo anche i sacchi di plastica. Alla presenza dei carabinieri furono chiusi gli scarichi della fabbrica ma durante la notte esplosero.

Uno zoofilo abitava accanto alla fabbrica e teneva in casa e nel giardino molti animali tra cui un merlo indiano parlante che interrogava con insistenza un pappagallo. Diceva: Loreto dimmi ciao. Loreto bello dimmi ciao, dimmi ciao Loreto. E Loreto, ogni tanto rispondeva: ciao. Durante la lavorazione della grappa né il merlo né il pappagallo parlavano più, il pappagallo era restìo di natura ma il merlo sarebbe stato molto chiacchierone.

La famiglia di Mr. e Mrs. Trupìa era composta di tre figli, due maschi e una femmina di nome rispettivamente Gianluigi, Gianluca e Fabrizia. Viveva in casa, in una stanza al pianterreno con finestrelle a inferriate che davano sulla strada, una zia della Calabria con occhiali molto spessi. La zia passava tutte le ore del giorno in piedi accanto alle sbarre della finestra a guardare la strada giocando con le palline clic-clac che, con un sorriso, faceva schioccare a pochi centimetri dagli occhi. Molti bambini la guardavano ammirati perché era molto abile nel gioco.

La figlia Fabrizia, di sedici anni, non mangiava mai pesce, questo era un problema non semplice per la famiglia perché Fabrizia se vedeva altri mangiare pesce aveva conati di vomito. Il figlio Gianluigi di diciotto anni amava il motocross e Che Guevara. Aveva anche una maglietta raffigurante Che Guevara. Trovava suo padre borghese, si era drogato a Londra dove era stato quattro giorni al posto di tre mesi ed era tornato per nostalgia. Gianluca aveva vent’anni, aveva frequentato una scuola per periti chimici, tra poche settimane si sarebbe sposato con la figlia di un mediatore di terreni già incinta, ma la sua passione nella vita era di fare il regista, il giornalista, o il fotoreporter «ad alto livello». Leggeva solo «saggistica», aveva girato due brevi film a 16 millimetri, uno su un manicomio, e uno intitolato Poppy, su un festival di musica pop a Roma. Ma, per il momento, il problema di Gianluca era se sposarsi in tight o hippie oppure tutti gli invitati in tight e lui hippie. Il problema di Gianluca non fu mai risolto, né la famiglia mangiò a Portofino il pesce tanto inviso a Fabrizia perché morirono sull’autostrada nei pressi di Pavia, contro un camion rimorchio. Non la zia miope, quella delle palline, lasciata a casa per mancanza di spazio.

© Giosetta Fioroni

Obbedienza

Un giorno, anzi una volta, c’erano in un paese due uomini che stavano sempre insieme. Non erano più giovani, anzi si avviavano verso la vecchiaia, ma erano stati amici da ragazzi, poi, dopo un lungo interregno di separazione, circa trent’anni, erano tornati amici e più inseparabili di prima. L’uno, di nome Gino, era di carattere impetuoso, generoso, un po’ prepotente, alto e ancora biondo, sposato con due figli. L’altro si chiamava Gastone ed era scapolo: alto anche lui ma curvo, con pochi capelli ormai bianchi e con occhi sottili, scuri e infidi. Il suo carattere non era chiaro, certamente l’opposto dell’amico: astuto, dall’aria tanto polemica quanto remissiva.

Gino faceva o avrebbe dovuto fare l’agricoltore perché possedeva molta terra ma non gli piaceva, col passare degli anni sempre più lo prese la sua innata voglia di affari, mediazioni, commercio, voglia che però non corrispondeva mai ai risultati, sempre deludenti: del resto era ricco.

Gastone invece non era ricco, viveva di una pensione e aveva, come si dice, l’hobby delle cose d’arte e di tutto ciò che riguardava in qualche modo il mondo della cultura. Ma, anche se lui non lo considerava soltanto un hobby ma una «approfondita conoscenza», la qualità della conoscenza era per forza dilettantesca, provinciale e inesorabilmente volgare. Tuttavia mostrava sempre, in più campi, che andavano dalla politica alla letteratura, dalla pittura alla filosofia, un’aria di intellettuale saputo, di uomo che aveva conosciuto più o meno di persona i protagonisti della scena politica e culturale italiana, dai maestri d’orchestra ai deputati, dagli imprenditori agli “artisti” in generale.

Gino era il contrario dell’intellettuale, vero o falso: era un figlio della campagna, ma inquieto, e per questa inquietudine e solitudine a volte fanciullesco, a volte credulone, ingenuo e soggiogato dall’altro. Con la famiglia non andava d’accordo, per balzane idee padronali e autoritarie; la moglie, una donnina allegra e spiritosa, di grande buon senso, gli sembrava una palla al piede, i figli sempre disobbedienti. Le terre, che del resto aveva affidate ad un fattore, anche quelle una palla al piede.

E anche il paesotto dove abitava gli pesava ma d’altra parte, che fare? Fosse stato più giovane, ora che si metteva male per l’Italia, avrebbe venduto ogni cosa, sarebbe emigrato negli Stati Uniti a condurre una vita più adatta al suo carattere, pionieristica e affaristica, certamente avventurosa. Ora era troppo tardi e beveva.

Alla sera, sistematicamente, non cenava mai in casa, ma in un vasto giro di ristoranti e trattorie con Gastone. Con il quale sempre, ogni giorno litigava, su moltissimi, quasi infiniti argomenti. Il suo carattere impetuoso ma anche realista cozzava con quello dell’altro che era invece meschino e moralista.

Esempio: Gino, durante i lunghi anni di assenza di Gastone aveva frequentato altri amici della zona, agricoltori come lui, alcuni ricchissimi e di grande proprietà terriera, ma modesti e colti, perfettamente educati, insomma grande e abile borghesia un po’ ottocentesca patriarcale, cattolica ed elegantemente cinica.

Gastone era gelosissimo di questo passato. Accettava, in modo sornione, la prepotenza dell’amico che lo trascinava con sé a pranzi e incontri con questi vecchi amici e parlava poco, con prudenza e rispetto, mostrando solo di striscio la parte «intellettuale», quella dell’uomo colto che aveva fatto tanta presa su Gino; e mostrava invece di faccia quella modestia impiegatizia che era stata la sua vita reale per trent’anni.

Gli altri, i borghesi, lo “fiutavano” subito ma fingevano di non fiutarlo per riguardo a Gino. Gastone, che aveva il terrore di essere “fiutato” e in qualche modo scoperto agli occhi di Gino, friggeva ma sorrideva, come un’amante di bassa e irredimibile estrazione sociale. Subito dopo, appena soli, appunto come un’amante ma sempre prudente cominciava il suo lento lagno, astuto e sottile lavoro di demolizione, con giudizi sull’uno e sull’altro: sempre indiretti, così da lasciare a Gino se non le conclusioni immediate, il dubbio, che avrebbe portato alle conclusioni più tardi, giorni, mesi più tardi.

In realtà il rapporto tra i due amici, condotto e amministrato da Gastone, andava facendosi ogni giorno più coniugale; Gastone, faceva la parte della moglie, apparentemente sottomessa, ma diffidente verso tutto e tutti; e Gino la parte del marito, aggressivo, audace, violento ma obbediente. Senonché dei due, l’uno, Gastone, voleva e sapeva di fare la parte della moglie pure essendo uno scapolo e Gino invece non sapeva né voleva fare la parte del marito, credendosi libero e maschio. Ma come marito e moglie facevano però qualche viaggetto, discutevano di affari e dell’amministrazione del patrimonio di Gino.

Passavano gli anni e Gino, con immenso stupore e costernazione di Gastone, fece amicizia con una donna, una nubile di cinquant’anni impiegata, di fortissimo carattere ma sempre sola. La frequentava durante le brevi assenze di Gastone a Milano, per compagnia, per non passare le sere da solo al ristorante, per nessun’altra ragione. Anche qui, come per gli amici borghesi, Gastone sentì il pericolo di essere scoperto, se non addirittura soppiantato, specialmente nel gioco degli investimenti di capitale, negli affarucci, nei consigli.

La lotta fu meno dura di quanto supponeva perché Amelia, seppure fortissima, nemmeno lei pensava ad altro che alla compagnia. Si formò così un terzetto, anzi un duetto intorno a Gino, e tutti e tre cenavano insieme, perdendosi per giorni sui particolari del cibo. Gastone aveva però un vantaggio su Amelia: quello di non lavorare come lei, di essere a disposizione dell’amico tutto il tempo che questi voleva. Per il resto usò la sua naturale perizia basata su un solo fatto: mai contraddire l’amico, né Amelia: assentire, addirittura incoraggiare quando erano tutti e tre insieme e rialzare il capo quando erano da soli, sia con l’uno che con l’altra.

Passavano gli anni: la madre di Gastone morì e tutte le faccende del funerale furono sbrigate, con affettuosa generosità da Gino. Come un parente, appunto un marito, seguì il funerale, sostenendo Gastone per un braccio mentre Amelia lo sosteneva dall’altro.

La morte della madre fu un colpo di vecchiaia per Gastone ma insieme alla tristissima debolezza della vecchiaia sorse in lui la forza prepotente della vecchiaia: l’egoismo. A rafforzare questo nuovo sentimento di proprietà sull’amico sopraggiunse una malattia che tenne all’ospedale Gastone per tre mesi. La dedizione di Gino, spontanea, diventò obbligatoria. Gastone non chiedeva nulla, non chiamò mai l’amico ma proprio per questo, perché non chiedeva e non chiamava, abbandonato da tutti come era giusto e come egli stesso diceva, Gino si sentiva in maggior dovere di essere sempre lì, al capezzale, pronto alle incombenze più umili.

Gastone, non si sa se più per modestia o per calcolo, incitava l’amico ad andarsene, a passare le serate con Amelia, al ristorante, alle trattorie, e si informava: se il pesce era più fresco lì o là, se era il caso di continuare a frequentare quel locale o abbandonarlo a favore di un altro, quali altri locali aveva scoperto, li avrebbe giudicati anche lui una volta guarito.

Ma Gino non lo abbandonava, quando guarì si fece più assiduo di prima. Non avevano nella vita, tutti e due, altro scopo che quello di trovarsi, per l’aperitivo di mezzogiorno, per acquisti di opere d’arte suggeriti da Gastone (che conosceva certi rivenduglioli, mezzi antiquari, mezzi contrabbandieri), di percorrere molti chilometri in automobile per questo, Gino come sempre entusiasta dell’affare che poi si rivelava il contrario di un affare. Allora Gastone ne inventava un altro dando la colpa al mercato.

Gastone stava a lato di Gino che guidava, quando i vetri si appannavano li puliva con la pelle di daino. Il resto del tempo dissertava, sulle enciclopedie che aveva consultato, sulle letture, su perizie e periti da cui andavano, sul denaro, sulla conduzione della società italiana, europea, comunista e capitalista. Gino pensava: «Quanto sono ignorante, e quante cose sa Gastone!», e questo pensiero suggellava ogni giorno di più quell’ obbedienza che nessuno sospettava ma che in realtà durava da anni.

La moglie di Gino lo sospettava, anzi lo sapeva, non essendo riuscita mai a farsi obbedire in nulla, ma ormai non c’era più niente da fare: i figli erano cresciuti, laureati, sposati, a lei non restava che prendere atto: ma era spiritosa e vivace, aveva le sue amiche, la sua amministrazione. Però pensava: «Quanti capricci ha avuto Gino e sempre ha comandato e io obbedito: il campo da tennis, che ora è un bosco di ortiche, le automobili da corsa, che ora sono in pezzi dentro le stalle vecchie, i cavalli che hanno fatto a tempo a morire di inerzia, i quadri attribuiti al Canaletto che son sempre qua, e gli amici, quanti amici!, tutti geni e poi tutti stupidi. E io ho sempre obbedito… Adesso è lui che obbedisce alla volpe» e dava in una risatina altissima, fatta di molti “i” sempre più acuti, e si fregava le mani come per vendetta.

Poiché passavano gli anni Gastone si ammalò, Gino lo portò dai «migliori specialisti d’Italia», ma morì, inaspettatamente morì. E morendo disse a Gino: «Io ti aspetto, sono sicuro che ci rivedremo». La vita, per tutti e due, era passata in un secondo.

Gino pensava ogni giorno alle parole di Gastone e beveva come per mettere un po’ di pace alla sua disperazione: Amelia gli fece compagnia per breve tempo alle trattorie, aveva davanti a sé, sempre e solo un ubriaco. Gino non tentava nemmeno più di parlare, di attaccare bottone con i clienti delle trattorie.

«Io ti aspetto, sono sicuro che ci rivedremo»: Gino parlava a voce alta, ripeteva queste parole nelle notti nebbiose e solitarie. Non era un ordine, un appuntamento preciso, ma lo era, e Gino obbedì: morì pochi mesi dopo.