Una mappa sonora / Le voci di Valle Aurelia

1981. È l’estate rovente di Alfredino e il pozzo, dell’incidente fatale di Rino Gaetano, del matrimonio di Lady Diana e Carlo d’Inghilterra, delle diciotto reti di Roberto Pruzzo. Nella calura appiccicaticcia romana Eleonora e Liviana sistemano i panni bagnati sui fili, lo stendino è piazzato di fronte alle porte degli appartamenti nuovi di zecca, su un grande pianerottolo spoglio. Finalmente le lenzuola quest’inverno si asciugheranno per bene, l’umidità non spezzerà più le ossa. A via di Valle Aurelia, nel complesso di case popolari di cemento grigio e rosso, centinaia di famiglie sono alle prese con la loro nuova vita. “Era una casa che volevamo tantissimo, avevamo baccajato con tutte le forze. Io con la pancia grande, in attesa della seconda figlia, stavo sempre a protestare. Vieni pure tu, dicevano, così la casa ce la danno”. Eleonora è nata in valle, nella borgata di Roma Ovest sorta spontaneamente alla fine dell’800 attorno alle storiche fornaci. La nuova vita delle fabbriche, costruite in epoca romana e utilizzate a fasi alterne fino alla prima metà del secolo scorso, aveva dato impulso a un esodo da ogni regione d’Italia. Donne e uomini accorsero dal Veneto, dalle Marche, dall’Abruzzo, e la valle si estese fino ad accogliere oltre mille famiglie.

La fornace produce mattoni perfetti: sorgono Prati, Della Vittoria, Balduina, il Trullo. La fornace scarta mattoni difettosi: prendono forma le case dei fornaciari. In seno a quella valle che – forse per quel fumo delle fornaci o forse per qualche altra storia ormai lontana – è conosciuta ai più come Valle dell’Inferno, spuntano caseggiati dagli spazi angusti, con piccoli giardini comuni e privati. A poco a poco si aggiunge una parrocchia, il lavatoio comune, le osterie: spazi condivisi dove trascorrere insieme la vita. L’acqua arriva dalle fontane, il riscaldamento funziona a cherosene, la muffa in molte abitazioni imperversa negli armadi e sopra i muri, ma la bottega è vicina – cosa insolita per chi vive nelle borgate di Roma ed è costretto ogni giorno a cercare lavoro a chilometri di distanza – e quando una famiglia è colpita da una disgrazia, subito interviene il sostegno della comunità. Ci sono diverse abitazioni dignitose, sì, ma molte altre sono strette e insalubri, così sin dal 1946 la valle compare nell’elenco delle borgate da abbattere, le condizioni igieniche sono difficili e peggioreranno con le alluvioni degli anni ’50.

La vita nella valle è vivace, intrisa di disagio, violenza, amore e passione. Il lavoro in fornace è duro, gli incidenti sono frequenti e i mattoni pesano, sono impiegati sia uomini che donne, addette alle mansioni in cui è necessaria meno forza fisica. Ci sono diversi anarchici, molti comunisti, alcuni democristiani. La guerra lascia un’impronta profonda, tra gli abitanti si conterà più di un martire e nel giardino della Casa del Popolo sorgerà un monumento dedicato a due medaglie d’oro – Vittorio Mallozzi e Alberto Cozzi – e altri tre eroi – Augusto Paroli, Andrea Casadei e Vittorio Fantini. Più avanti sarà posta una pietra d’inciampo, in ricordo dell’anarchico fornaciaro Alberto Di Giacomo.

Negli anni ’70 importanti sociologi, tra cui Franco Ferrarotti, dedicano alla borgata attenzione e ricerche: la valle è una comunità spontanea atipica, perché sorta a pochi metri dal luogo di lavoro della gran parte dei suoi abitanti; è l’esempio di una comunità coesa, è un luogo di politica e di fermento. Nella squadra di Ferrarotti c’è anche Maria Immacolata Macioti, che frequenta a lungo la valle e i suoi abitanti, parla con le donne, registra i loro racconti di vita e le loro leggende, tra cui la rocambolesca vicenda della visita di Stalin alla borgata, sbandierata da molti vallaroli.

La valle è la valle, Roma è la città. A pochi metri dall’attuale fermata della metropolitana, sotto a un ponte, c’è il “dazio”, la colonna d’Ercole che separa la città dal mondo vallarolo. Eleonora se ne ricorda bene. “Quando mia madre me diceva che dovevamo annà in città pe comprà il cappotto me sentivo male, non ce volevo annà”. Proprio a pochi metri dal dazio nel 1976 si allestisce il set di Brutti, sporchi e cattivi, la fortunata pellicola di Ettore Scola. I riflettori si accendono: le case di mattoni si trasformano in baracche, gli inquilini in straccioni. Tre anni dopo Luigi Petroselli, già segretario della Federazione comunista capitolina, è eletto sindaco, la situazione delle borgate è ai primi posti dell’agenda della giunta e la valle fa parte del piano. “Tutti scennevano in piazza pe chiede la casa, io pure, perché lo facevano gli altri. E poi avevo venti anni, ero sposata da quattro, avevo già un figlio e ne aspettavo un altro. La mia casa, che pure era ‘na bella casa, stava a diventà piccola”. Sono abituati a combattere, gli abitanti della valle. Per la casa, per la scuola, per l’illuminazione nelle strade. Poi, nell’estate del 1981, quasi all’improvviso, tutto cambia.

2020. L’appuntamento è vicino alla fermata della metropolitana, proprio alla base di quella scalinata diventata famosa per il film di Scola. Carle è arrivato in auto, nel portabagagli ha due mattoni. “Vedi che sono un po’ storti? Tu te li compreresti due mattoni così?”. Sono i laterizi che la fabbrica scartava e che servirono a costruire le case della borgata, dove arriviamo dopo pochissimi minuti di macchina. Siamo a poche centinaia di metri dal traffico di via Baldo degli Ubaldi, dal via vai del centro commerciale. Qui c’è silenzio, rotto solo a mezzogiorno dal suono delle campane, le case sono basse, poche sembrano abitate, una decina di famiglie al massimo, una nonna culla un neonato, in un parco assolato e deserto intravedo tre o quattro lunghi tavoli e delle panche di legno. Io e Carle facciamo due passi, mi indica alcuni dossi alla nostra sinistra. “Qui una volta c’era l’osteria delle tre Marie, qui c’era la casa della maestra, lì quella dei miei zii. Quest’erba qui, la vedi? Sorge sui cumuli delle macerie, neanche quelli hanno portato via”. Carle, in quell’estate del 1981, aveva sei anni, ma gli sembra di ricordarsi ogni cosa. Le ruspe vennero all’improvviso, mi dice, c’era chi piangeva, chi urlava, chi si legava ai cancelli delle case, chi stracciava la tessera del partito.

“Noi veramente eravamo contente”. Incontro Liviana nel giardino di fronte alla biblioteca di Valle Aurelia. Alle sue spalle si erge dritto uno dei palazzi di case popolari in cui vive la maggior parte delle famiglie della valle, un alto parallelepipedo di cemento grigio e rosso. Mi spiega che prima che arrivassero le ruspe alcuni impiegati del Comune erano venuti da loro. “Se non lasciate voi queste case non possono lasciarle neanche i vostri vicini, perché sono attaccate, e noi non possiamo buttarle giù, ci dicevano così. Io ero giovane … ora, a distanza di quaranta anni, mi accorgo che non è vero, che ci avevano detto molte bugie per farci lasciare la nostra terra”.

Maria Immacolata Macioti nei giorni delle demolizioni era lì, a parlare con gli abitanti, a sostenerli, a raccogliere le loro storie. “Molti avevano chiesto la casa popolare, è vero, però il problema è stato che il Comune non ha mandato ispezioni adeguate per capire la situazione della zona, così questo forzato spostamento ha preso tutti alla sprovvista. Le case non sono state assegnate sempre con criterio: gente molto anziana ha avuto l’appartamento agli ultimi piani, quando ancora non c’erano gli ascensori”.

Liviana e Eleonora sono state fortunate, la loro famiglia è andata a vivere nello stesso palazzo ed è rimasta unita, ma rimpiangono di avere perso quella vita “da campeggio”, quando si poteva uscire di casa e lasciare tutto spalancato, affidare i bambini alle attenzioni della comunità e condividere momenti all’aria aperta.

“La politica delle case popolari è stata certamente un fatto interessante, che ha sistemato formalmente alcune difficoltà della città” riflette Macioti “ma non sempre è stata portata avanti nel modo più adeguato. In molti casi sono stati utilizzati materiali scadenti, le nuove abitazioni sono state costruite in fretta e con pochi soldi. Nel caso di valle Aurelia poi ci sono andati anche di mezzo quelli che una casa dignitosa ce l’avevano”. Nel suo appartamento stracolmo di libri, al centro di Roma, la sociologa ricorda ancora molto bene immagini e emozioni di quei giorni, mentre parla il suo pensiero vola più volte a don Roberto Sardelli, suo amico e sostenitore di un altro importante trasferimento da una borgata spontanea alle case popolari. Era il 1972 e gli abitanti dell’Acquedotto Felice, dove Sardelli aveva fondato la sua scuola, dopo anni di lotta si videro assegnate la casa a Nuova Ostia. Dopo solo pochi mesi il dramma che quel passaggio aveva generato è venuto violentemente allo scoperto, uno strappo che non si è mai più cucito.

Stefano Portelli è un antropologo, da anni studia i casi dei trasferimenti forzati delle comunità, in una stessa mattinata abbiamo parlato di Roma, dei sassi di Matera, di Africo, dei casi più recenti di Barcellona, di Casablanca, di Istanbul, dove l’abbattimento di quartieri e comunità ha dato vita negli scorsi anni a vivaci proteste. “La cosa tragica è che la disgregazione di una comunità urbana non si ferma al momento del trasferimento, ma va molto più avanti.

Dopo la prima fase di spaesamento sopravviene una fase di disgregazione sociale assai più ampia, che ha che vedere soprattutto con lo svuotamento delle strade. Gli abitanti, abituati a una vita pubblica, si chiudono in casa e lo spazio aperto rimane nelle mani di quei pochi socialmente problematici che nelle borgate o nei quartieri un tempo venivano contenuti dalla collettività. I gruppetti di malavita, di piccola criminalità di quartiere, di ladri di biciclette, prendono possesso delle strade. La banda della Magliana è nata alla Magliana, quartiere di trasferiti da Prato Rotondo. Nuova Ostia, dove sono finiti molti degli abitanti dell’Acquedotto felice, è stato uno dei quartieri cuore delle reti internazionali di traffici di eroina”. Quando le persone hanno la possibilità di auto-costruire la propria casa, ha registrato Portelli nel corso delle sue ricerche, di adattarla sulla base delle proprie esigenze, si verificano importanti trasformazioni sociali, si crea subito un meccanismo di collaborazione che nasce dalla necessità di aiutarsi, si formano legami interetnici, interreligiosi, interclassisti, ci si lega al territorio perché lo si sente proprio, e di fatto lo è.

Per questa ricerca su Valle Aurelia ho intervistato donne e uomini, abitanti storici, studiosi, antropologi, scienziati. Chiunque ha abitato nella valle – o l’ha vissuta per un tempo più o meno lungo – si è unito a quel luogo in un legame profondo, difficile da ritrovare tra i palazzi di cemento delle case popolari. Nel corso del mio lavoro il Circolo Gianni Bosio, un importante archivio di storie orali, mi ha fatto dono di un’intervista, è la registrazione di un’abitante, Teresa, intervistata quando era già anziana, qualche anno prima della sua morte. Teresa è a casa sua e parla di tante cose con l’interlocutore, Alessandro Portelli. A un certo punto racconta di com’era la borgata. “C’erano tante fontanelle, e poi c’era la fontana pubblica, l’ha vista? Ci deve andare! Faccia una passeggiata, la deve fare, ci vengo io pure, a farcela vedere”.

Le voci degli abitanti di Valle Aurelia e delle persone che l’hanno studiata sono raccolte in una mappa sonora.

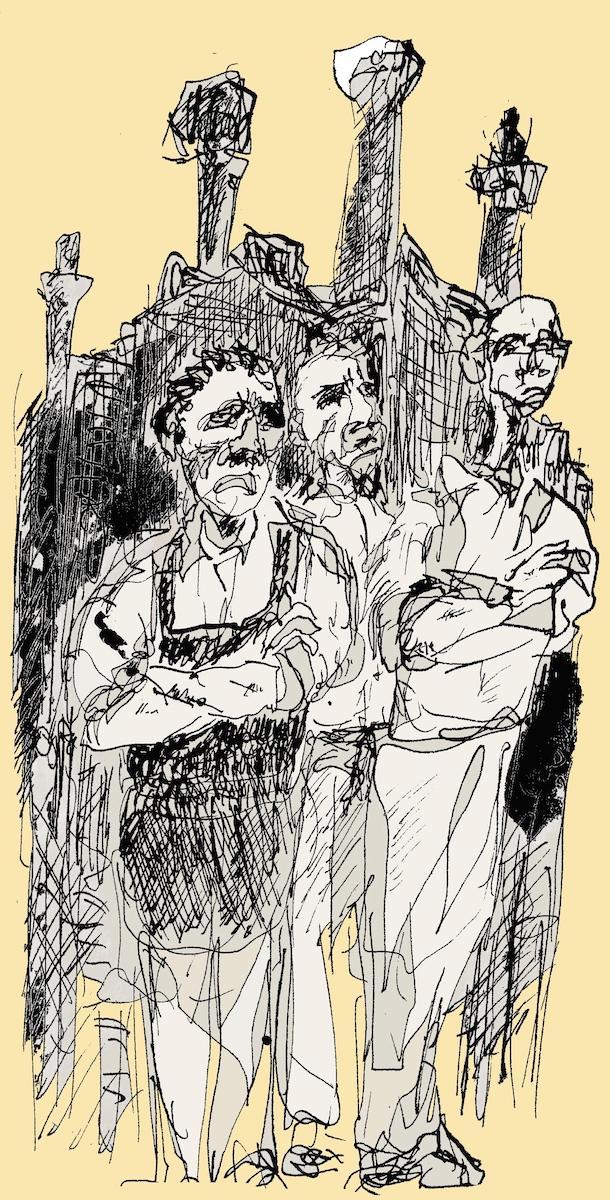

Marzia Coronati è un’audio-documentarista. Gli articoli che scrive per Doppiozero raccolgono le testimonianze e le voci dei protagonisti dei suoi lavori radiofonici. Tutti i disegni sono di Vittorio Giacopini.