Speciale

Salone del mobile | Pierluigi Ghianda: se fare è pensare

C’è chi insinua che il racconto del design italiano abbia il suo seme nella favola strana di un pezzo di legno riottoso e vivace, e il proprio nume tutelare nella figura paterna di un santo divenuto Geppetto per le attenzioni dei giovani lettori. Forse sì: prima che nella vocazione potente di un apparato produttivo all’inglese o alla tedesca, prima che nel richiamo dell’ingegneria pesante costruttrice di treni e aeroplani, il protodesign italiano lo si trova in nuce in un’ingegnosità leonardesca e in una cura massaia, entrambe vive e diffuse nelle pratiche attitudini del fare che si tramandano in lunghi tempi. Lo si intuisce a proprio agio, quel design, dentro le mille botteghe di ebanisti, fabbri, vetrai dove pazientemente si tramandano i saperi e si fanno o si facevano le cose.

Quando fare le cose – la gamba di un tavolo o un burattino bizzoso – era già interamente un pensarle-immaginarle, prima che si compisse la separazione tra chi le pensa solo e chi passivamente le esegue: un fare giustamente ascoltando le qualità e consentendo alle pretese della materia che passa e si trasforma tra le mani. Così nella bottega ebanista dei Ghianda, a Bovisio Masciago, in cui dagli albori si trattava della materia per eccellenza (madera) nell’esercizio paziente di scegliere e disporre pezzo accanto a pezzo i tasselli per i pavimenti delle case della metropoli meneghina, o di seguire-eseguire a mezzo di accarezzamenti infiniti – guarda un po’ – le forme delle eliche per il volo a motore.

Portapillole

Portapillole

La mostra che in Triennale dedicano a Pierluigi Ghianda e ai suoi la si spera giusto omaggio alla figura di un maestro in cui si continuano centocinquanta anni di esperienza di falegnameria: occasione per guardar meglio dietro il luccichio del design alla moda e riscoprire nel vivo delle cose un luogo odoroso di legni, dove il gusto del far bene, la sapienza del mestiere appreso e portato avanti in una tradizione non ottusa sono anche sempre una ginnastica del pensare, una disposizione al conoscere, una implicazione concreta con la materia del fare.

Mettendo da parte le mitologie fittizie del presente e del passato, è forse un’opportunità per ripensare e sciogliere la solita disputa tra fare artigiano e pensare industriale, l’opposizione – umorale sempre, anche quando pretende alla neutralità della considerazione razionale, al di là delle ideologie – che gioca affermando la priorità dell’una o dell’altra sponda e, nel far questo, anticipa sempre la risposta, perché dal principio opta per l’uno o l’altro dei termini: il buon artigiano, depositario sì della qualità, oggi tirato per la giacchetta dal mercato del lusso, ma ottuso, invariabilmente prigioniero della sua tradizione; l’industria impersonale e senza remore, dispensatrice del bene a basso costo, che la ragione economica persegue su scala globale, oppure produttrice di male in assoluto...

Kyoto, G. Frattini. Foto Ballo

Kyoto, G. Frattini. Foto Ballo

Allora l’incontro con la bottega Ghianda, insieme agli appigli degli altri fermenti che affiorano nel paesaggio della crisi, ci sarà utile per immaginare davvero quella figura di nuovo artigiano a cui si attribuiscono forse troppe speranze, ma che ci sfuggirà sempre se la pensiamo dal fondo di una contraddizione irrisolta, invece di viverla dall’interno, come una apertura di possibilità attive per il fare-pensare presenti.

I lavori di Ghianda si affacciano dalla parte di un fare che è già pensiero (e viceversa, intrecciando bene), come depositi di un sentire che è già sempre modo di immaginare le cose: modo di concepirle e farle essere, dando loro la giusta forma e il colore, a partire da quello strato elementare dell’esperienza che è l’attrito del tocco, dell’uso. Innanzi tutto dalla parte di chi fa: di chi conosce i modi opportuni della lavorazione e sa corrispondere alla materia in una forma di dedizione, di assiduità e frequentazione amorosa, che poi resta stranamente presa, come deposta nelle cose, e in qualche maniera si comunica a chi le usa e riscopre.

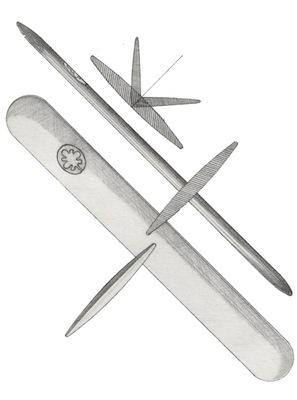

“Il cipresso lo si cera soltanto, per preservarne a lungo la fragranza e la qualità olfattiva; il cocobolo lo devi toccare spesso, perché è il grasso della pelle che lo rende morbido come seta...” Le procedure dell’artigiano parlano della dedizione a una materia viva oltre la vita della pianta; parole e oggetti stanno a suggerire lo stesso lavoro di sfregamenti leggeri, di pesi compresi nel palmo delle mani. Stanno a dirci che questo accarezzare è già un segnare il mondo, un dargli forma, che si produce nell’incontro tattile con la superficie delle cose, nel corrispondersi concavo-convesso delle pelli – la loro, la nostra. Come nei segnalibri semplicissimi, dalla sezione lenticolare, che sembrano ossi di seppia o legni levigati dal mare: un progetto degli anni Trenta che si continua come repertorio di essenze – colori, aromi, avventure del toccare – per aprirci la via nella materia pastosa dei libri.

Segnalibri

Segnalibri

L’attitudine appassionata dell’artigiano traspare nella posa e nei gesti, sicuri e affabili insieme, di quando nel bel documentario di Studiolabo il vecchio e il giovane ebanista lavorano insieme, in una didattica che passa attraverso l’intesa sulle cose, e non procede per grandi definizioni ma per continue rivelazioni dentro un tessuto dell’esperienza che si tesse in momenti condivisi.

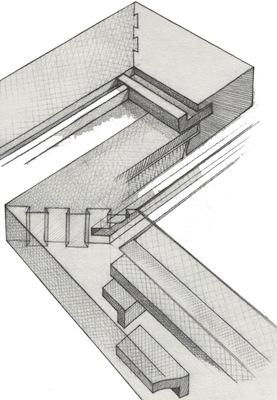

E in quelli si comunica e passa ancora la dedizione artigiana per il lavoro a contatto con la materia naturale, l’interrogazione rispettosa del supporto, l’ascolto delle qualità dei legni che guidano il fare per le scelte giuste: come tenere insieme i pezzi senza l’uso dei chiodi, ma ricorrendo alle giunzioni a spina, al repertorio degli incastri da usare e reinventare, al disegno di cerniere dove la complessità della forma è raggiunta lavorando con cura gli elementi semplici di massello a sezioni sottili.

Cornici Gae Aulenti

Cornici Gae Aulenti

Gli oggetti della bottega di Ghianda stanno insieme per la precisione delle svasature, prendono spazio e forma allineando le bacchette in geometrie esatte e leggere, come nelle librerie voliere su progetto di Bellini: non è questo il luogo dove si affermi l’imponenza delle masse legnose, né il laboratorio dove sperimentare la flessuosità dei pannelli del compensato curvato, perché qui si ricorre al massello polito negli spessori minimi delle tavole e nelle trasparenze di un disegno lineare; qui vale la congiunzione in giusta sede, come nella serie di lettere AMORE che si scavano e stringono in una parola-cubo.

Amore

Amore

È un designer Ghianda? È un artigiano? Ma prima ancora: importa davvero? Al di là delle pretese d’autore i suoi oggetti raccontano un percorso del conoscere aderente alle qualità della materia, ai comportamenti dei legni, che differiscono per essenze e tagli: dicono del disporsi giusto delle venature, dell’incontro con la durezza delle lame e dello sfregamento delle levigature; son forme che corrispondono alle virtualità inscritte nella fibra legnosa, di cui l’artefice saggia i modi dell’estensione, la giunzione, l’incastro, fino a spostare sempre un po’ più in là l’arte saputa della lavorazione e ad aprirsi le possibilità non occorse.

Nati nel corso degli anni dall’esperienza della bottega, questi oggetti-progetti appaiono nuovissimi, perfettamente corrispondenti al gusto che nell’utile e semplice ritrova il supporto di una bellezza avvertibile, l’appiglio per una specie di riguardosa affezione che passa per l’adesione sensibile: invenzioni di famiglia, come ricette tramandate e buone ancora – il leggio pieghevole in pero; le squadrette a 30-60 gradi, o a mezzo quadrato, con i giunti interni a coda di rondine come capriate, che erano il pezzo della maturità o capolavoro richiesto alla fine dell’apprendistato.

Leggio Gae Aulenti

Leggio Gae Aulenti

Fatte di legni più o meno rari, sono cose preziose in virtù di un lavoro pensato e di una cura operosa, prima che per l’economica scaltrezza: esse affermano la qualità di un fare-pensare, che troppo spesso si destina al lusso, ma che ci appartiene e si rivendica come necessità etica, non come esibizione di possesso. Per questo, più che la seduzione da intenditore, più che il richiamo alla degustazione della rarità o della preziosità del legno antico e lungamente cercato, negli oggetti di Ghianda è la passione per il lavoro che risuona e chiede un ascolto rinnovato, utile ora.

Specchio, dettaglio

Specchio, dettaglio

In essi è la sapienza di considerare qualsiasi materiale, anche povero pioppo, come risorsa preziosa “se ben lavorato!”. E questo è un bell’invito rivolto al designer-artigiano che verrà, a rinnovare un confronto attivo con la materia e col lavoro: materia che non è mai l’amorfo deposito per una forma indifferentemente decisa altrove, ma il luogo dell’incontro tra le virtualità del progetto e le esigenze intrinseche che bisogna conoscere e accompagnare. Perché “materia” dice anche una disciplina, e non è mai separabile dai modi acquisiti del trattarla, dall’esperienza della bottega, dove c’è spazio per una collaborazione stringente, invece della mera esecuzione di un disegno risolto a priori da un sapere altro.

Portamatite / ètagère M. Bellini. Foto Ballo

Portamatite / ètagère M. Bellini. Foto Ballo

Questo dovevano saperlo i tanti designer che hanno cercato da Ghianda il saper-fare della bottega artigiana, e vi hanno trovato il luogo in cui si esercita non la separazione dei compiti, ma la curiosità congiunta, la disposizione a imparare sempre dentro un lavoro comune.

Molti di loro gli hanno reso omaggio, parlandone poi come di un grande ebanista trascurato, tessendone le giuste lodi. Ma la più bella critica al lavoro di Ghianda l’ha fatta Pino Tovaglia, con il disegno del marchio che contrassegna ancora le realizzazioni della bottega, meditazione silenziosa sul nomen omen di chi il vessillo lo veste e lo porta. Una foglia di quercia si ritaglia in negativo nel clipeo, ed è insieme albero e gheriglio in nuce: seme nel seme, e nel seme fiore. Quel che ci vuole per fare un tavolo, come ricorda la canzone di Endrigo e di Rodari.