Cannes 65 – Al festival in Limousine

“Dove vanno a dormire le Limousine?” Si chiede Eric Packer, il giovane protagonista di Cosmopolis di David Cronenberg. La riposta gliela dà, in qualche modo, Leos Carax mostrando nel suo Holy Motors un nutrito gruppo di Limo che si prepara a “coricarsi” in un’autorimessa della periferia parigina, discutendo (letteralmente!) sulla natura e sul carattere dei propri conducenti. Questo di Cannes – sessantacinquesima edizione – è stato, per certi versi, un festival in Limousine. E non soltanto perché le lussuose autovetture sono protagoniste nei due film sopraccitati – tra i più controversi del Concorso – e nemmeno perché il celebre Boulevard de la Croisette ne è percorso in lungo e in largo e in continuazione, ma anche perché la Limousine, emblema del lusso, dell’eccentricità e dell’esibizione di più pacchiana natura, è sembrata assumere, nell’ambito festivaliero, i contorni di una metafora (anche cinematografica) molto ben adattabile ai nostri tempi. Divenendo, da un lato, il simulacro magniloquente, superfluo e ingombrante di un mondo prossimo alla decadenza e dall’altro un luogo di osservazione privilegiato, allo stesso tempo contiguo e distante, della realtà nella quale si trova immerso. Comoda, buia e insonorizzata la Limousine non può che ricordare, del resto, l’essenza stessa della sala cinematografica, e ancora di più il Festival medesimo. Un Festival che dalla propria aurea e imperturbabile vetrina osserva attraverso lo schermo, come da un qualsiasi finestrino oscurabile, il mondo là fuori tramutarsi in apocalisse. Allora proviamo a fare il nostro personale viaggio tra le opere più significative che la rassegna cannese c’ha lasciato in eredità. Un tragitto ideale tra i dieci film che più c’hanno convinto o che hanno fatto parlare di sé, sperando di fare cosa gradita a chi legge e auspicando soprattutto che la distribuzione nostrana dimostri oculatezza nella selezione delle pellicole da portare in patria.

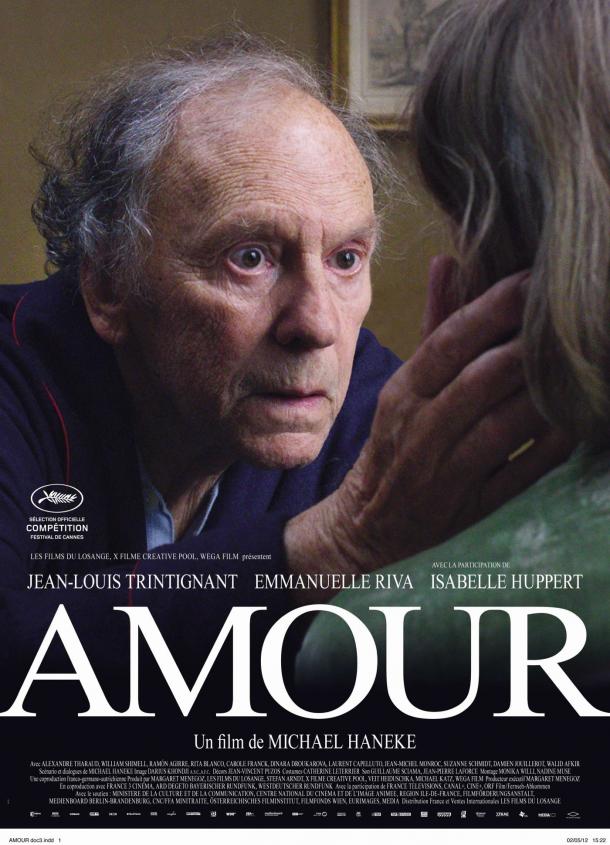

Cominciamo, obbligatoriamente, dai premi. La palma d’oro meno discussa degli ultimi anni è andata a Michael Haneke per Amour. Un film talmente limpido e compiuto, quello del regista austriaco, da far rimanere quantomeno ammirati. Haneke descrive la disperazione, l’angoscia e l’afflizione della vecchiaia e della morte con una tale lucidità e nitidezza da lasciare perfino un piccolo sospetto di crudeltà se non, addirittura, di violenza: le stesse a cui c’aveva abituato nei suoi film precedenti. In Amour la morte ha il sopravvento sugli istinti, sui sentimenti e anche sul potere consolatorio del piacere. Un film necessario, buio e dolente come non se ne vedevano da anni.

A Reality di Matteo Garrone è andato invece il Grand Prix. Il film del regista romano, efficace parabola sul ruolo di un Grande Fratello che ormai, dopo più di dieci anni di vita, più che la metafora di un’Italia schiava delle promesse e delle fascinazioni televisive, pare esserne divenuto una necessità, accumula temi e ricicla stereotipi talvolta risaputi (fuori della casa televisiva quella di essere controllati dalle telecamere nascoste da necessità narcisistica si trasforma in ossessione), talvolta meno abusati (lo spazio pubblico e lo spazio privato coesistono ormai in maniera pressoché indistinta e mentre la casa del protagonista si svuota, quella del reality si riempie a dismisura) non riuscendo, però, a destrutturare e precipitare nell’abisso il proprio racconto quanto l’ottima costruzione narrativa lascerebbe presagire.

După dealuri di Cristian Mungiu si è portato a casa oltre al premio per la miglior interpretazione femminile (andato a entrambe le attrici protagoniste), quello per la miglior sceneggiatura. Peccato che la sceneggiatura paia essere davvero l’elemento meno consistente e importante in un’opera nella quale la differenza è fatta in maniera preminente da una regia incredibilmente sensibile nel descrivere lo spazio, nello scandire i tempi (dilatatissimi) della messinscena e nell’attenzione che mette nel filmare i corpi e le fisicità dei personaggi. Mungiu si conferma autore di rango, osservatore endemico della realtà e straordinario interprete del cinema nella sua forma più pura.

Ken Loach, con il suo The Angel’s Share, divertente storia di outsiders che trovano un proprio “riscatto” sociale grazie alla passione per il… whisky, si è aggiudicato il gran premio della Giuria. Una scelta che molti non hanno condiviso e che noi non ci sentiamo di condannare, pur dovendo riconoscere che tanto Il vento che accarezza l’erba, palma d’oro nel 2006, quanto l’ultimo lavoro di Loach presentato a Cannes, Il mio amico Eric, avevano tutto un altro spessore.

Il Premio per la miglior regia a Carlos Reygadas per Post tenebras lux è una vera sorpresa. Un film difficile, a tratti disturbante (anche se meno di altre opere del regista messicano) e innegabilmente molto scombinato, ha tuttavia il pregio di non assecondare i gusti, le mode e gli stili cinematografici più in voga (nemmeno quelli più tipicamente “da festival”) e di puntare dritto verso una propria idea di cinema che è anche una convinta e rigorosa idea di mondo.

Se il cinema di casa non si aggiudica alcun premio, vale la pena di menzionare, tra le pellicole francesi del Concorso, il film di Leos Carax cui si accennava in apertura: Holy Motors. Un’opera che ha spaccato letteralmente in due i critici del festival. Ricco di narcisismo, a tratti debordante e ampiamente immerso in una surrealtà quasi di maniera, ha la geniale intuizione di trattare e far pensare al cinema come a un medium totalizzante e totalitario e, in maniera ancora più convincente del film di Garrone, alla vita come a un paradosso di inautenticità e di incomunicabilità. Il tutto precipitato in un universo lunare e bizzarro, cui mancano del tutto struttura, essenza e consistenza e nel quale non solo le Limousine parlano la lingua degli uomini, ma gli scimpanzé abitano nelle ville a schiera delle periferie.

Il film, sempre in Concorso, di David Cronenberg Cosmopolis, tratto dall’omonimo romanzo di Don DeLillo, sul quale c’erano grandi aspettative è invece passato quasi inosservato. Il regista canadese, adattando il libro dello scrittore americano pare non riuscire a trovare la necessaria astrazione utile a mostrare, più che a raccontare, l’odissea folle e autodistruttiva che il protagonista sceglie di percorrere. Sembra quasi che Croneneberg scelga di prediligere, nella costruzione filmica, la parola rispetto all’immagine, trascurando le proprie migliori abilità e dimenticando, forse, che il cinema e la letteratura sono arti troppo diverse perché si possa tentare di farle somigliare fra loro.

Fra le opere più significative che non hanno avuto la visibilità del Concorso ci preme segnalare almeno tre titoli. Il primo è il vincitore della Caméra d’or per la migliore opera prima e presentato nella sezione “Un certain regard”: lo statunitense Beasts of the Southern Wild di Behn Zeitlin. Già vincitore al Sundance, il film del giovane regista americano, racconta una parte degli Stati Uniti quasi sconosciuta, quella del delta del Mississippi, attraverso gli occhi della piccola e selvaggia Hushpuppy, una bimba di sei anni che non ha mai visto né conosciuto l’America civile e moderna che sta al di là del fiume. Il mondo abitato da animali mostruosi e da una natura echeggiante e primitiva cui il regista dà vita e che incarna il punto di vista della piccola protagonista, confonde in maniera molto raffinata immaginazione e inconscio, realtà fisica e materia.

Rengaine del francese Rachid Djaïdani, visto alla “Quinzaine des réalisateurs” è invece il film più sorprendente dell’intera rassegna. Esordio di uno che nella vita è stato pugile, muratore, attore e scrittore prima di diventare regista, è un pellicola dalle straordinarie intensità e radicalità. Sia per la bravura e la spigliatezza con la quale il suo autore, madre sudanese e padre algerino, parla della Francia multietnica di oggi, sia per l’abilità con cui gestisce in appena 75 minuti un film che si snoda e disperde in una serie infinita di trame, sottotrame e situazioni narrative. Sia, soprattutto, per l’asciuttezza e l’incisività dei dialoghi: mai banali, fluidi, spumeggianti e il più lontano possibile da qualsivoglia banalità.

Chiudiamo questo breve tragitto attraverso le dieci opere di Cannes 65 che vale la pena ricordare parlando di quello che è forse il miglior film visto al Festival di quest’anno, senz’altro il più apprezzato, indubbiamente il più sottovalutato dai selezionatori. Finisce infatti alla Quinzaine (e la vince) e non in Concorso No di Pablo Larraín. Terzo film del giovane regista cileno, tra i più apprezzati della sua generazione, No racconta ancora una volta la storia del Cile di Pinochet. E lo fa scegliendo di calarsi, anche esteticamente – attraverso i colori, le imperfezioni e la pessima qualità delle immagini – negli anni ottanta del paese sudamericano, quando il Cile dovette decidere, tramite referendum, se dire sì o no alla permanenza del dittatore. Le immagini di ieri e di oggi si mischiano creando un universo visivo oltremodo suggestivo e profondamente evocativo. Una riflessione sul potere che illustra tanto il ruolo oppressivo della politica quanto quello dispotico della televisione. Un film di cui ci si rallegra del fatto sia già stata assicurata la distribuzione, soprattutto perché le tematiche che tratta, specialmente le ultime di cui si è detto, riguardano da vicino e interessano molto più di quanto possa sembrare anche le questioni e il recentissimo passato di casa nostra.