Fosco Maraini, rivelazioni di un miramondo

Ti parlava con un entusiasmo, un’arguzia, una finezza, che avevano un effetto rapinoso in chi lo ascoltava. Poteva presentare una sua mostra fotografica sul Tibet o tenere una conferenza sul Giappone; poteva trovarsi di fronte a un consesso paludato in un palazzo di prestigio oppure in una modesta stanzetta con pochi appassionati dell’Oriente; ma sempre Fosco Maraini si spendeva con ugual generosità, sempre narrava con gioia e spiegava con intelligenza, felice non certo di mettersi in mostra, ma di poter condividere la meraviglia dei luoghi, l’umanità delle persone, lo spettacolo dei riti in cui si era imbattuto, ora in Estremo Oriente ora in Italia del Sud, o sulle Alpi, o sul Karakorum, o fra gli ultimi “pagani” del Pakistan. Come dice perfettamente Franco Marcoaldi, nella Prefazione al Meridiano Mondadori Fosco Maraini, Pellegrino in Asia (2007), «la sua opera, a guardar bene, altro non è che lo specchio di un sì pieno e totale alla vita, vissuta con un’intensità e una leggerezza, un’intelligenza e una grazia, una curiosità e un’ironia di specialissima rarità».

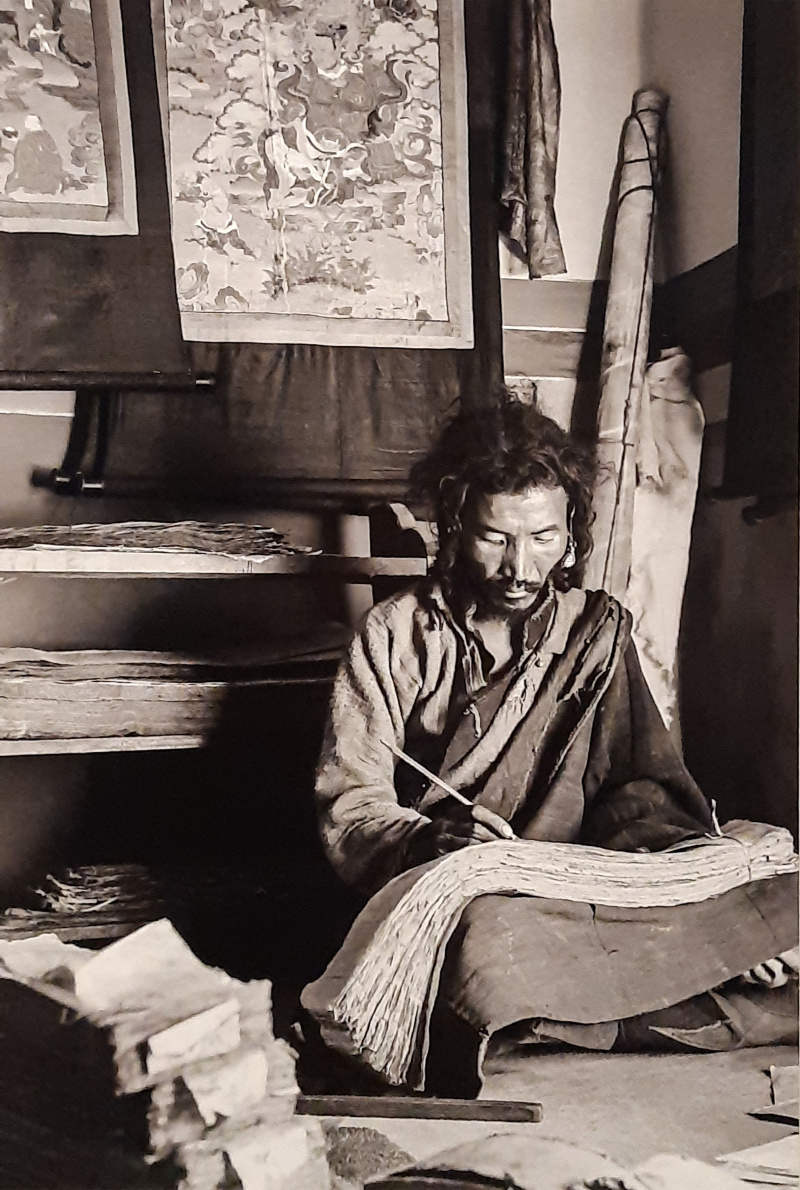

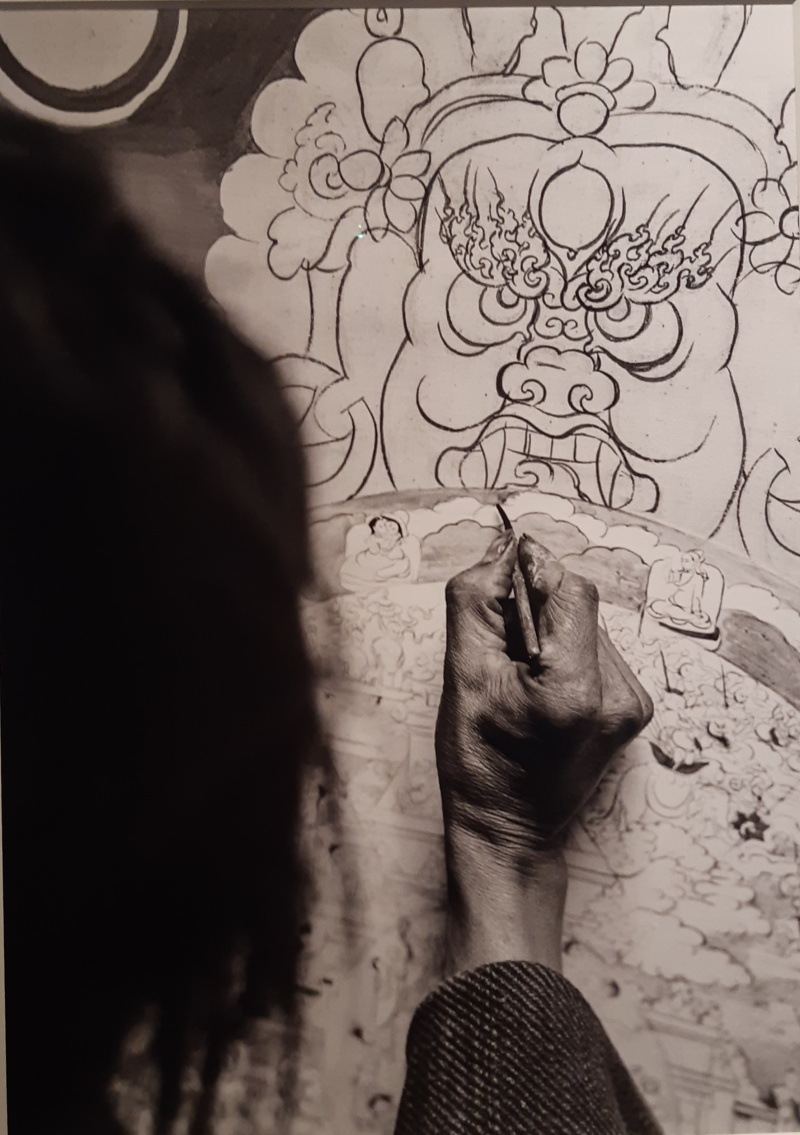

Ed ecco che ora una straordinaria retrospettiva fotografica a Villa Malpensata, Museo delle Culture di Lugano (8 giugno 2024 - 19 gennaio 2025) permette di ripercorrere tutto il suo poliedrico, diciamo pure mirabolante impegno di viaggiatore, fotografo, documentarista, alpinista, antropologo, proteso a coniugare sempre le immagini più intense e comunicative, con una scrittura di altissima qualità letteraria e di eccezionale chiarezza esplicativa. A cura dell’antropologo Francesco Paolo Campione (che già aveva dialogato con Maraini in un’illuminante, imprescindibile intervista, “Il Taccuino dell’etnologo”, in: Gli ultimi pagani, Red edizioni, 1997), la retrospettiva di Lugano propone oltre 200 fotografie, suddivise in sezioni che ripercorrono, tappa dopo tappa, i temi a cui Maraini si era via via dedicato, dalle prime foto alpine del 1930, alle due spedizioni nel Tibet nel 1937 e 1948, per poi passare al lavoro di fotografia antropologica nel Sud Italia (1946-1956), fra le donne pescatrici del Mar del Giappone (1954), a Gerusalemme (1967), sul Karakorum (1958-1959), e naturalmente, da un decennio all’altro, in Giappone, suo Paese di elezione: non tanto sua seconda patria, quanto, diciamo così, co-patria, insieme a quell’Italia e a quella Firenze dov’era nato nel 1912 e dove si è spento nel 2004. Ma, con un piccolo scarto sagace e spiritoso, il curatore non ha voluto concludere con il Giappone la rassegna, bensì con le immagini di nuvole che Maraini aveva fotografato per tutta la vita in ogni luogo: nubi fantasmagoriche, evanescenti ghirigori o turbinosi vapori, che ben rappresentano il carattere aereo, sapienziale e inclassificabile del luminoso Fosco (strano ossimoro in cui il significato della locuzione latina nomen omen si rovescia scherzosamente nel suo opposto…).

Certo, la retrospettiva del 2024 si giustifica immediatamente con il ventennale della morte, e permette di accompagnare la mostra con un eccezionale catalogo ricco di saggi, testimonianze, documenti, che consentono di intraprendere una valutazione complessiva sul lavoro di Maraini, non solo come fotografo e documentarista, ma anche nei confronti della sua originale capacità di coniugare con attenzione e acume testi e immagini, fotografie e racconti di viaggio: una pratica compositiva che già Francesco Paolo Campione aveva acutamente denominato «formula Maraini» (in: Fosco Maraini. Il Miramondo. 60 anni di fotografia, Gabinetto Vieusseux, Firenze 1999).

Ma, tornando alla mostra di Lugano, da dove viene questo curioso e anche un po’ enigmatico titolo: L’immagine dell’empresente? Quale “empresente”, di che mai stiamo parlando? Il termine è un neologismo creato di Maraini stesso, che amava coniare parole nuove, a volte per dedicarsi ai suoi fantasiosi giochi linguistici, come nel caso delle “fanfole”, poesie “metasemantiche”, che trasvolano da un loro inesistente senso palese per evocare altri vagolanti significati possibili, generati dal puro suono dei fonemi: «Il lonfo non vaterca né gluisce / e molto raramente barigatta…» – mentre altre volte il neologismo nasceva dalla sua esigenza di definire con precisione un concetto nuovo, di cui non esisteva un termine adeguato nel lessico italiano. È questo appunto il caso della parola “empresente”, da lui appositamente forgiata (c’era anche qualcosa del fabbro, dell’artigiano, nel suo modo di ragionare) per indicare, anzi per sottolineare con enfasi quel presente istantaneo, sottilissimo, che si manifesta nel momento preciso in cui emerge, scaturisce, sgorga dal futuro.

Il ragionamento di Maraini – se lo espongo in modo adeguato – è il seguente: noi pensiamo abitualmente al presente come a una porzione di tempo dilatata, che include quanto è appena accaduto, quanto sta via via accadendo nella successione degli istanti, e quanto sta per accadere di lì a poco ma di fatto non è ancora sopraggiunto. Esiste però, secondo Maraini, anche una porzione infinitesimale di sottilissimo presente, costituita dal minimo momento in cui il futuro imminente, quello ancora inesistente, ancora celato nel mondo a venire, si trasforma in accadimento reale, irrompe nel presente. È questo appunto l’empresente, unica porzione di tempo in cui noi ci troviamo realmente a vivere (noi siamo sempre e soltanto nell’empresente) e però temporalità difficilissima da cogliere, da percepire, perché ogni singolo momento dell’empresente viene subito, ininterrottamente, scavallato, superato, travalicato dall’onda montante di nuovi empresenti che via via si affacciano nel reale.

C’è tuttavia una pratica umana che può cogliere l’empresente nella sua immediatezza per fissarlo in un’immagine sottratta al fluire infaticabile del tempo sopravveniente. E questa pratica è appunto quella della fotografia. Perché il bravo fotografo – e Maraini lo era eccome! – riesce a cogliere, fermare l’onda del tempo in un istante, in un momento di massima intensità energetica e di massima densità di significato. Cogliere l’empresente in un singolo scatto fotografico (o anche in una successione di scatti) richiede non solo prontezza di riflessi, capacità di intuito percettivo (“ecco, è adesso il momento, ora o mai più!”), ma anche sensibilità estetica (la foto deve avere una sua unità formale, un suo equilibrio di linee, una sua completezza di inquadratura) e pure una chiara evidenza sul piano interpretativo. La foto cioè, pur mantenendo una polisemia, una ricchezza di sensi possibili, deve saper comunicare subito e con forza persuasiva un significato primario, che colpisce lo spettatore sul piano intellettuale, e lo coinvolge pure emotivamente. Tanto da fargli subito esclamare: ma guarda che bello, che interessante, e che fascino!

Verrebbe da supporre che ci sia una profonda analogia o addirittura un’identità di approccio fra lo scatto fotografico di Henri Cartier-Bresson, proteso a cogliere “l’istante decisivo”, la fuggevole immediatezza in cui un soggetto in movimento si rivela solo per un momento in tutta la naturalezza e la verità del suo essere – e l’occhio di Fosco Maraini, attentissimo nel catturare il sottilissimo attimo di tempo in cui il futuro imminente si tramuta nell’empresente, rivelando solo per una frazione di secondo la perfezione armoniosa di un mondo in perenne mutamento. Ma la somiglianza fra queste due pratiche del fotografare forse è solo apparente. Non sono un critico della fotografia, ma credo che le immagini di Cartier-Bresson, colte à la sauvette, cioè di fretta e di soppiatto, ci rivelano una scena di densa ed enigmatica perfezione, un’inquadratura dove ogni dettaglio contribuisce a creare un insieme altamente simbolico e misterioso. Ogni foto di Cartier-Bresson basta a sé stessa, contiene un messaggio che ci colpisce nel profondo, ci abbaglia, ma che non sappiamo decifrare con chiarezza perché sfugge sempre a ogni evidente spiegazione. Maraini invece ci mostra con nitore un frammento di realtà che ci stupisce e ci cattura, proprio per la forza e l’evidenza del suo significato primario. Se noi guardiamo lo scatto delle due ragazze giapponesi che scendono veloci sul fondo del mare per pescare gli abaloni – mirabile foto, recentemente commentata da Marco Belpoliti (in “Occhio rotondo 38. Pescatrici”, Doppiozero, 1 settembre 2024) – noi capiamo subito che Maraini ci vuole mostrare con precisione come le due pescatrici stiano scivolando veloci nei marini abissi, quale sia l’aspetto del loro perizoma, ma anche la loro cintura dov’è stretto il grimaldello con cui rimuoveranno gli abaloni dal fondo roccioso. Tutto è preciso, chiaro, dettagliato, denso di informazioni. Certo, la fotografia è talmente efficace, e formalmente corretta che, al di là di questa sua primaria portata informativa, noi possiamo anche aggiungere, come ben scrive Belpoliti: «Le pescatrici a seno nudo, sorridenti e allegre, coraggiose e concentrate, sono altrettanti Kouroi, statue greche del periodo arcaico, ma qui di sesso femminile. Invece di osservarle in un museo dedicato alle antiche civiltà, le vediamo muoversi davanti all’obiettivo di Maraini con la grazia e l’eleganza di quel tempo lontano per noi inattingibile». Un commento che entra in risonanza con quello scritto da Gian Carlo Calza, nella Prefazione al libro da cui è tratta l’immagine in questione: F.Maraini, L’isola delle pescatrici (La nave di Teseo, 2024). Dice dunque Calza: «I libri di Maraini quali questo, ma quasi tutti, si svolgono in una dimensione dove si percepisce di trovarsi come al di fuori delle misure consuete del tempo. Essi costituiscono una sorta di filo d’Arianna che può riportare alla realtà archetipica ed eterna ove la vicenda si svolge e continua a svolgersi in illo tempore proprio grazie a come è stata vissuta e rievocata dall’Autore».

Ciò implica che, nelle foto di Maraini, incontriamo dapprima un significato di evidente carattere informativo e narrativo: in questa foto io ti mostro e ti racconto un frammento di mondo per come si è mostrato in modo palese a me, non appena l’ho visto con chiarezza. Tu ti puoi chiedere: come nuotano le giovani pescatrici giapponesi? Che aspetto mai avranno? Bene, io te lo faccio vedere e te lo spiego anche nel testo che accompagna le immagini. Ma proprio questa immediata chiarezza espositiva e informativa apre poi l’immagine a innumerevoli commenti ammirati, da parte dell’Autore stesso e di chi guarda: “Che meraviglia! Paiono statue arcaiche, paiono archetipi emersi da un tempo mitico”.

Ora, questo doppio piano di lettura è generato dall’approccio stesso con cui Maraini ha intrapreso i suoi viaggi, li ha documentati, fotografati, indagati grazie agli svariati mezzi conoscitivi che aveva a propria disposizione. Tale particolarissimo atteggiamento è stato ripetutamente descritto con ironica efficacia dal nostro Autore, attraverso la divertente e arguta figura del Citluvit, Cittadino-Luna-Visita-Istruzione-Terra. Il Citluvit, che poi sarebbe Maraini stesso, lo dobbiamo immaginare come un solerte e giovane studioso, appartenente a un altro pianeta, la Luna appunto, il quale riceve dai suoi professori una borsa di studio per recarsi sulla Terra con poche ma precise istruzioni: vai a vedere come si sta laggiù, interroga la gente, osserva il paesaggio, fatti un’idea di che accade nella vita quotidiana. Impara la lingua, dialoga con discrezione e acume, annusa, assaggia, osserva, all’occorrenza intrufolati di qua e di là. Usa tutti i mezzi conoscitivi di cui disponi: macchina fotografica, cinepresa, appunti, testi; partecipa a cerimonie solenni e a chiacchiere svagate. Dopodiché scrivi un rapporto dettagliato, torni da noi, ci spieghi e ci commenti. Il Citluvit, già di suo curioso ed entusiasta per un simile incarico, raggiunge la Terra, e lì si appassiona sempre più al suo lavoro, tanto che a poco a poco cade innamorato del suo materiale di studio: ma che Pianeta stupendo! Che spettacolo di paesaggi! Che gente fascinosa! Però attenzione, lui rimane uno studioso responsabile e consapevole del proprio compito. Di conseguenza evita il pericolo più grande: quello di identificarsi, di venire a far tutt’uno con il mondo terrestre. Mantiene sempre quella giusta, delicata, ironica distanza che gli permetterà poi di tornare sulla Luna, per esporre con efficacia ai suoi docenti gli esiti della ricerca: ecco, illustri professori, così è la Terra, così funzionano laggiù le cose…

Fuor di metafora, Maraini ha adottato davvero questo atteggiamento esplorativo, conoscitivo e narrativo. Tanto da poter tornare ogni volta dai suoi viaggi inscenando per i suoi ascoltatori o lettori una esposizione che lasciava ogni volta incantati per la sontuosità voluttuosa dei suoi racconti e per l’acume delle sue osservazioni antropologiche o naturalistiche. Ma c’è di più. Una simile modalità del narrare faceva a poco a poco emergere in chi lo ascoltava o lo leggeva od osservava le sue immagini, la percezione di una dimensione sacrale, arcaica e archetipica del mondo. Si percepiva la presenza di una carica rivelatoria e misterica che incombeva o traluceva attraverso le immagini dei templi tibetani o dei sacerdoti shinto o delle foreste dell’Hokkaido. Come se si avvertisse la presenza spaesante di un Assoluto che si andava via via rivelando, per assumere di volta in volta le sembianze di quel tempio, di quel volto, di quel bosco… Era ciò che Maraini definiva «rivelazione perenne», vale a dire la manifestazione di un mistero inafferrabile e infinito, l’incombere di una sacralità che noi non potremo mai svelare, ma solo percepire a volte salendo una montagna, o scendendo in fondo al mare, o leggendo appunto una pagina di Maraini…

Eppure, eppure… Malgrado tanta lucidità di intenti e tanta capacità di realizzarli, se alla fine degli anni Novanta (non oggi!) qualcuno avesse voluto andare a cercare notizie su Fosco Maraini nell’Enciclopedia della Letteratura Garzanti, oppure nei dodici volumi della Piccola Treccani, sorprendentemente, scandalosamente, non avrebbe trovato nulla. Accanto al molto spazio dedicato alla sua notissima figlia, Dacia, il suo nome non c’era. Possibile? Sì, perché fin quasi alla fine della sua lunga vita Maraini è stato considerato come una sorta di inclassificabile, anche se geniale dilettante. Un irregolare che sfuggiva a ogni inserimento in una disciplina definita: antropologo sì, ma fuori da qualsiasi scuola; alpinista, di sicuro, ma non a tempo pieno; fotografo, va bene, ma con entusiasmi da ingenuo amatore. Certo, i suoi libri, specie Segreto Tibet (1951) e Ore giapponesi (1956) erano stati letti con gioia da innumerevoli lettori, ma un po’ come si legge un bravo scrittore di viaggi, esterno al sistema letterario italiano.

Finché alla fine del 1999, quando Maraini ha ormai 87 anni, accade un evento portentoso: Mondadori pubblica d’improvviso un suo romanzo autobiografico: Case, amori, universi (riedito nel 2019 da La Nave di Teseo): settecontocinquanta lievissime, luminose pagine, capaci di trascinare il lettore in un viaggio commosso ed esaltante, che dalla Firenze degli anni Venti si spinge fino in Tibet, in Giappone, per poi concludersi nell’Italia del dopoguerra. Un libro che di colpo si presentò sulla scena letteraria italiana con il respiro di un classico, e che venne accolto come una festa per la nostra letteratura. Ricordando Ippolito Nievo, veniva da parlare di Confessioni di un ottuagenario. Purché si tenga presente che ci trovavamo di fronte a un ottuagenario vitalissimo, il quale, forse proprio grazie al doppio amore per l’Italia e per l’Oriente, aveva saputo mantenere intatta, dai primi viaggi fino a quest’ultimo capolavoro, la passione per la vita e per la conoscenza, la smania di andare a vedere popoli, civiltà, religioni diverse, tanto da raggiungere davvero le radici assolute delle cose, tanto da proporci una nuovissima visione del Novecento. E in effetti, dall’uscita di Case, amori, universi in poi, si sono susseguite senza posa le riedizioni, le mostre fotografiche, i saggi critici dedicati ad approfondire sempre più la figura di Fosco Maraini.

Ma a questo punto si apre un’ultima questione: come ha fatto, l’impareggiabile Fosco? Come ha potuto, ormai quasi novantenne, abbandonare la sua collaudata “formula Maraini” per scrivere un libro di pura narrativa, e di tale potenza stilistica? Me lo sono chiesto e naturalmente una risposta chiara non c’è. Ma un indizio forse sì. Nel 1998 Maraini ripubblica una nuova edizione di Segreto Tibet, arricchita da una serie di suoi commenti aggiuntivi, di sue riletture a posteriori. Per compiere tale impresa editoriale, lui si mette di conseguenza a rileggere il vecchio testo, a riguardare le vecchie foto. E a un certo punto – lo scrive Maraini stesso in questa riedizione – viene preso da un senso di profondo spaesamento: «rileggere oggi il resoconto di quelle feste “al palazzo” di Gangtok, di quelle giornate e serate al rifugio montano di Changu, è un po’ come scorrere le righe di una saga antichissima, pressoché indecifrabile, quasi dimenticata. Ma esistettero davvero quelle persone, ebbero luogo davvero quegli eventi? E io cos’ero?». Mi sono spinto io davvero fino alle estreme altezze dell’altopiano tibetano? Possibile che io abbia assistito all’ultimo sacrificio dell’orso fra gli Ainu dell’Hokkaido? O è stato tutto un evanescente sogno?

Un brivido del genere – io credo – non comporta solo sconcerto e turbamento. Ma immerge in uno stato di profondo, commosso stupore in cui le cose di prima riemergono di colpo con l’intensità e il fulgore di un tempo ritrovato, di un presente di nuovo vivo e pronto per essere raccontato ancora, e con freschissime, inedite parole. Ecco, io credo che Maraini abbia potuto intraprendere l’ultimo, stupendo viaggio di Case, amori, universi proprio perché si era lasciato avvincere fino alla commozione dal ripresentarsi travolgente dei ricordi andati. Fino a spingerlo a concludere così le ultime, folgoranti righe del suo ultimo libro: «Clé si sentiva profondamente commosso. “Tutto ciò che nasce dovrà perire, tutto ciò che unisce dovrà infine separarsi”: la saggezza buddhista gli tornava irresistibilmente alle labbra, e il giovane si guardava intorno sapendo di capire, capendo di sapere, sull’orlo di quelle lacrime sante che sgorgano in certi momenti in cui l’esistenza ha il potere terribile di svelarsi a nudo».

Fosco Maraini. L’immagine dell’empresente. Una retrospettiva, a cura di Francesco Paolo Campione. Lugano, Museo delle Culture. Villa Malpensata:

8 giugno 2024 – 19 gennaio 2025.

Catalogo Skira editore, pp. 616, € 72.

Leggi anche:

Alessandro Cassin | Fosco Maraini, Gerusalemme di luce e di sangue

In copertina, Improvviso contrasto, 1967 (da “Le pietre di Gerusalemme”), ph Gigliola Foschi.