I tre talismani di Calvino

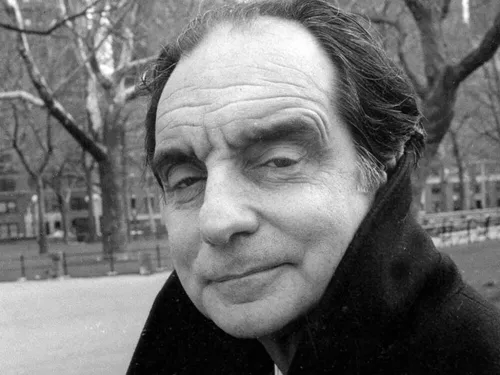

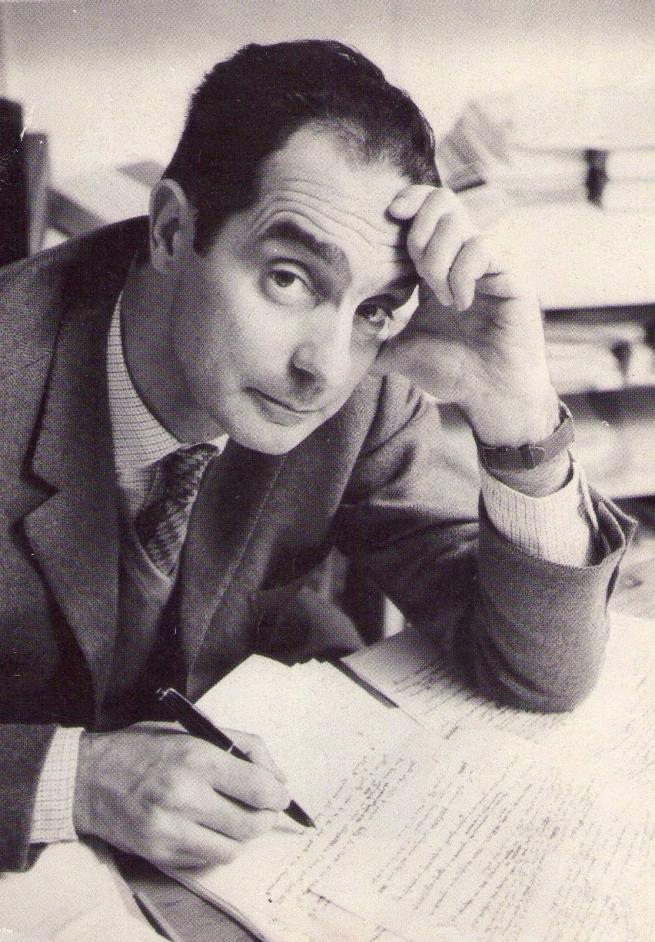

Il 15 ottobre 2013 Italo Calvino avrebbe compiuto novant’anni. Difficile pensarlo vecchio, lui che è sempre stato l’immagine della giovinezza, dello scrittore scattante, rapido, veloce, leggero, come il suo Cosimo, Barone di Rondò, saltato dalla finestra di casa direttamente sui rami degli alberi.

Calvino è l’unico scrittore italiano della seconda metà del XX secolo a essere passato dall’età giovanile direttamente alla vecchiaia, saltando a piè pari l’età adulta, così che l’idea che abbiamo conservato di lui, a quasi trent’anni dalla scomparsa, è quello di un puer senex, un saggio dall’intramontabile aspetto giovanile. Nel lasso di tempo che è trascorso da quel giorno del 1985, in cui fu ricoverato nell’antico ospedale di Siena, per essere operato alla testa, lui che possedeva una delle teste più sottili e fini della cultura europea, è accaduto di tutto o quasi.

Quasi niente però che lo scrittore ligure non avesse già previsto, dalla peste linguistica dell’italiano scritto, corrispondete alla decadenza culturale e sociale del Paese, all’avvento del software informatico o al trionfo dell’immateriale. Nei trent’anni che ci separano dalla sua improvvisa dipartita abbiamo potuto registrare ciò che era vivo e ciò che era invece caduco nella sua opera: Calvino no, Calvino sì, a seconda dei cambiamenti di prospettiva e di orizzonte culturale, e persino politico. Una polemica che è continuata anche per qualche tempo, ma che adesso è finita nella poubelle, la pattumiera del è-stato, insieme ai fogli accartocciati di cui Calvino stesso raccontava in un proverbiale testo sulla dissipazione dello scrivere, e a tante altre cose del nostro passato prossimo.

Ma come sarebbe stato Calvino novantenne? Nel 1981 Alberto Sinigaglia era andato a bussare alla sua porta per chiedergli previsioni per l’anno 2000, memorabile intervista ora raccolta in quel tesoro di riflessioni, oltre che di autobiografie, che è Sono nato in America. Interviste 1951-1985, curato da Luca Baranelli e introdotto da Mario Barenghi (Mondadori 2012). Non ancora sessantenne, Calvino rispondeva alla domanda se ci sarebbe ancora stata la vecchiaia nel 2000, ribadendo che la diversità tra i vecchi e i giovani, il loro rapporto, “è uno degli aspetti che meglio definiscono una civiltà”. Arrivava a ipotizzare che nel cambio di millennio i vecchi potessero risultare i soli giovani e i giovani si sentissero già come vecchi. Evocava le città per anziani costruite in America come un esempio deleterio di separazione tra le generazioni.

La corsa alla giovinezza, la giovinezza prolungata di adulti e anziani, era già cominciata all’inizio degli anni Ottanta, ma la preoccupazione prevalente di Calvino non era anagrafica; gli stava a cuore la trasmissione dell’esperienza. Parlando come un suo personaggio, il signor Palomar, spiegava a Sinigaglia il paradosso: “La cosa che potrebbe avvicinare di più le generazioni è il confronto degli errori compiuti, ma è una esperienza che non si può trasmettere perché ogni generazione deve fare i suoi errori.

Quello che distingue di più è la parte positiva che ogni generazione porta con sé, ma questo è per sua natura incomunicabile, perché appena si cerca di enunciarlo diventa retorica”. Oggi che il paese è guidato da un Presidente coetaneo di Calvino, un quasi novantenne, che il nuovo papa è un quasi ottantenne, che in molti posti chiave dell’establishment ci sono ultrasettantenni (con l’eccezione del nuovo presidente del Consiglio, insidiato qualche giorno fa da un ultrasettantenne), è divertente leggere cosa dice del sé futuro, di anziano, lo scrittore ligure: “Chissà che la migliore soluzione non sia diventare un vecchio molto antipatico. Io credo che ci potrei riuscire senza molto sforzo, magari anche accentuando i caratteri di repulsività della vecchiaia, diventando un vecchio astioso, malefico, un po’ ripugnante, un po’ bieco. In questo modo potrei provocare nei giovani una reazione di bellezza, pulizia, di allegria.

Forse sarebbe l’unico modo di raggiungere un risultato socialmente positivo, che nessuna pedagogia può sognarsi d’ottenere”. La pedagogia, come si capisce leggendo lo straordinario testo autobiografico Sono stato stalinista anch’io? (1979), è uno dei rovelli di Calvino, scrittore ben poco scolastico, ma molto preoccupato della trasmissione del sapere, del saper fare, del già fatto, tra adulti e ragazzi, tra giovani e vecchi. Lui che aveva ipotizzato in un romanzo non finito (La decapitazione dei capi) l’uccisione rituale dei capi politici appena invecchiano, non poteva che constatare il fatto che le grandi potenze fossero allora governate da vecchi, così come in Italia prevalesse una eccessiva lentezza nel rinnovo dei ceti dirigenti.

Il suo ideale, enunciato in vista dell’anno 2000, era quello di un giusto, eppure difficile equilibrio, tra “potere di repressione” e “potere di liberazione”, perché l’educazione, a suo dire, ha come scopo proprio quel potere di liberarsi dalle autorità. Ma senza autorità non c’è società. L’aspirante vecchio Calvino proponeva al suo intervistatore la figura di un uomo colto del 2000 che sa cucinare, pulire la casa e fare la calza; poi si congedava proponendo tre talismani per il nuovo millennio: imparare molte poesie a memoria, anche da vecchi; preferire le cose che richiedono sforzo, diffidare della facilità; “sapere che tutto quello che abbiamo può esserci tolto da un momento all’altro”.

Un bel programma per il futuro, il suo stesso futuro. Anche se Calvino non è diventato vecchio, quel vecchio antipatico che si proponeva paradossalmente, possiamo festeggiare i suoi virtuali novanta segnandoci bene le tre chiavi suggerite per il prossimo millennio. In particolare l’ultima, molto utile per i tempi che ci attendono.

Questo articolo è stato anticipato sulla Domenica del Sole 24 Ore