Michieletto nella tana del lupo / L’Opera da tre soldi torna al Piccolo Teatro

Nella prima stagione senza Luca Ronconi, tra controverse eredità e riflettori puntati sull’operato della nuova squadra, L’opera da tre soldi è senza dubbio la produzione più impegnativa e rischiosa del Piccolo Teatro di Milano.

Quasi due mesi di tenitura, venti attori e un’intera orchestra sinfonica: questi sono solo i segnali più eclatanti dell’investimento sullo spettacolo diretto da Damiano Michieletto per l’anno delle celebrazioni brechtiane. Ci sono poi un certo numero di questioni simboliche che pesano, se possibile, ancor di più: l’Opera torna in scena per la terza volta al Piccolo dopo due importanti regie strehleriane, di cui la prima (1956) segna un fondamentale momento di svolta nella storia dello stabile milanese e delle sue fitte relazioni internazionali (vedi recensioni, bozzetti e altro negli archivi multimediali del Piccolo Teatro).

Brigate.

La rappresentazione contemporanea di Brecht è poi un vero e proprio nodo di Gordio: perché se è vero che recenti allestimenti e un rinnovato interesse critico testimoniano la volontà di guardare con nuovi occhi alla tradizione, è innegabile che la storia della ricezione italiana sia pesantemente connotata (accanto al nome di Strehler, si aggiungano due altri pesi massimi come i critici e traduttori Franco Fortini e Casare Cases), e che il bagaglio risulta ingombrante da portare.

Una sfida impegnativa per Damiano Michieletto, classe 1976, affermato regista lirico che divide più di altri il pubblico e la stampa milanese tra amanti e detrattori (basti dare un’occhiata alle recensioni polarmente schierate su L’ispettore generale e Divine parole). Non stupisce allora che, nella presentazione mediatica dell’evento, l’accento sia caduto spesso sulla giovane età del regista, di parte del cast, e addirittura degli spettatori (un comunicato stampa del Piccolo ha informato che più di metà degli acquirenti sono di nuova generazione): come a dire che quest’Opera rappresenta, comunque vada, una boccata di aria fresca.

Le prime reazioni – a giudicare dai commenti a fior di labbra rubati alla prima del 19 aprile – risentono delle molte aspettative: chi cita Strehler, chi ricorda la formidabile regia di Wilson per il festival di Spoleto, chi evoca la calda voce di Milva nella versione del 1973.

Fuori dal coro di esperti teatrali, Gad Lerner annota un ringraziamento sul suo blog: “È stato un pugno nello stomaco. Il disagio che il grande regista tedesco voleva trasmettere al pubblico di Berlino nel 1928, ieri serpeggiava e tramortiva il pubblico di una Milano sazia e opulenta, quasi novant’anni dopo, con la medesima intensità”.

Opera, De Palma, Masiar Pasquali.

Ma cosa è accaduto, se ci si allontana per un momento dal rischioso terreno dei paragoni, sul palco di questa Opera? Damiano Michieletto – difficile negarlo – è un abile demiurgo capace di muoversi in maestosi impianti scenici senza farsene schiacciare, è un costruttore di meccanismi fluidi e di geometrie precise. La sua mano da regista d’opera, tutta protesa verso i segni visibili ed esteriori, è decisa e coerente: ed è proprio l’apparato scenografico, a cura del fedele Paolo Fantin, uno dei maggiori elementi di interesse del lavoro.

Lì risiede il cuore di questo allestimento: il delinquente Mackie Messer (Marco Foschi) e la famiglia Peachum, davanti alla giuria di un tribunale, ripercorrono a ritroso tutta la storia che li ha visti protagonisti. Ma la scena è instabile, e il giudice e gli astanti continuano a cambiare posizione sul palco; come a ricordarci che uno stesso evento, grazie alla parola, può essere messo e rimesso in prospettive sempre nuove.

La presenza di un giudice e di una corte (persino nei momenti di intimità amorosa) dà poi alla vicenda un sapore continuamente metateatrale e scanzonato, impedendo così agli attori di appoggiarsi su interpretazioni mimetiche che poco sarebbero piaciute all’autore dell’Opera.

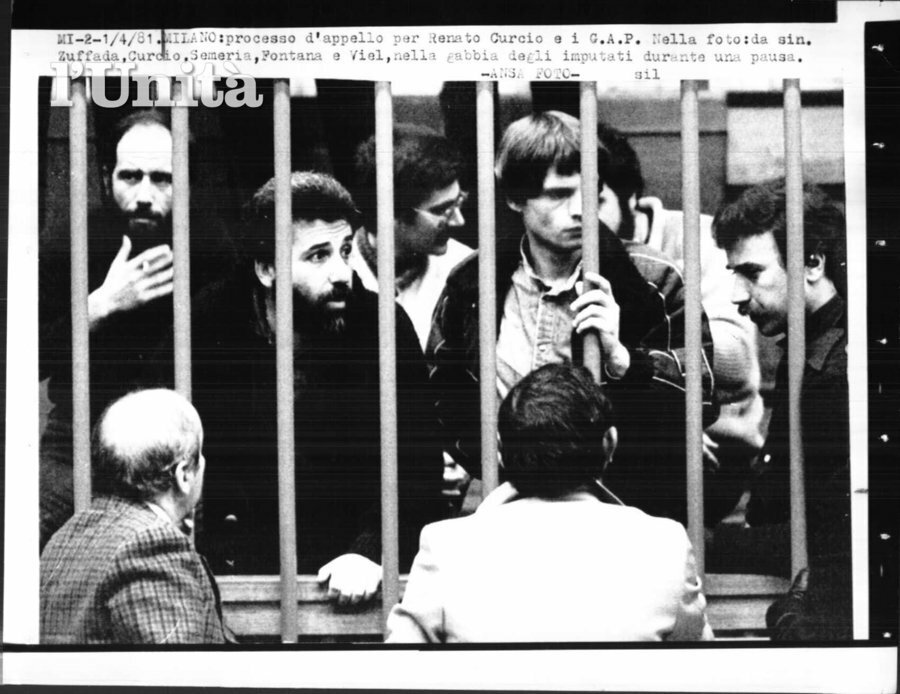

Oltre il banco dei giurati, lo spazio è delimitato da sbarre bianche: l’immagine sembra quasi evocare le foto d’epoca di certi movimentati processi anni Settanta, con prigionieri politici che agitano i pugni oltre la griglia detentiva. Quest’eco (forse neppure cercata) aggiunge un’interessante connotazione al seducente e canagliesco Mackie di Foschi: come se il suo trafficare ai margini della società, il suo scalfire con l’azione le ipocrisie e le contraddizioni della borghesia, assolvesse la medesima funzione di miccia politica.

Opera totale, Masiar Pasquali.

Per il resto, a dire il vero, la regia di Michieletto non osa molto, né procede in una direzione particolarmente interpretativa o attualizzante: ci sono, certo, i salvagenti arancioni a ricordarci che i poveri di oggi sono i migranti, o i ferini slanci verso il cibo di un’umanità derelitta e affamata. Ma il rischio, nel complesso, è di offrire un colto e brillante intrattenimento teatral-musicale, più appagante che corrosivo. Nel cast impegnato ed energico si distinguono, oltre al protagonista, lo strehleriano Sergio Leone (il tormentato poliziotto Jackie Brown), il pacato e ambiguo Jonathan Peachum di Peppe Servillo e, su tutti, la carismatica Jenny dell’almodovariana Rossy De Palma: a loro il merito di aver affrontato a testa alta, pur con inevitabili cedimenti, l’ardua partitura canora di Kurt Weil. E quello, ben più rischioso, di aver tentato una nuova Opera da tre soldi quarant’anni dopo l’ultima, proprio nella tana del lupo.

L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht, con la regia di Damiano Michieletto, è in scena al Piccolo Teatro Strehler fino all’11 giugno