In mostra a Madrid / Un tempo più denso. La fotografia di Franco Vimercati

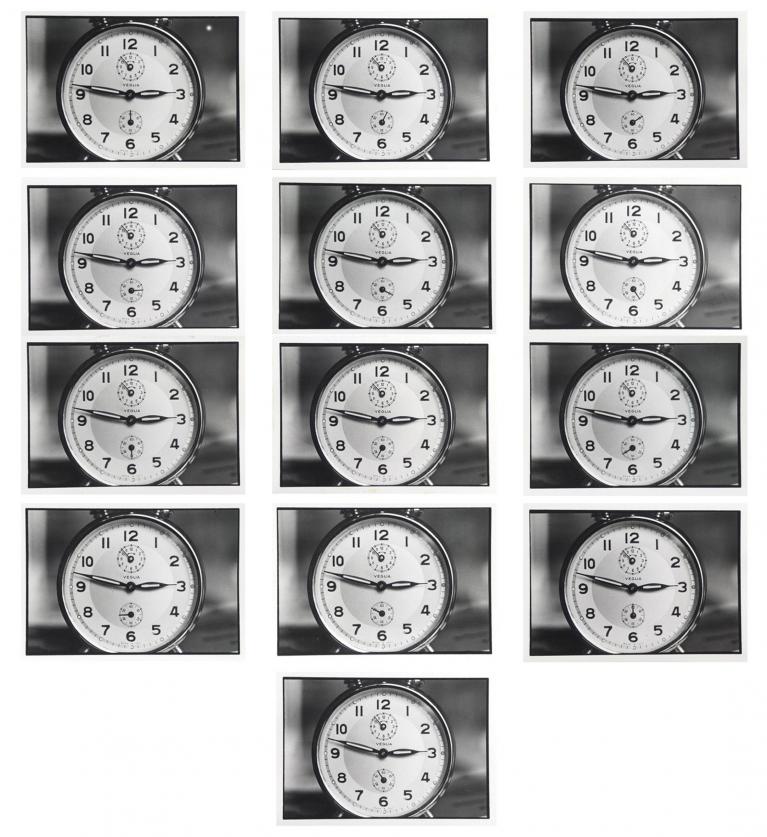

Il quadrante segna le 2:46. Le lancette di una grossa sveglia avanzano impercettibilmente da un’immagine all’altra, uno scatto ogni quattro secondi e mezzo circa. Un minuto di fotografia, una serie di tredici piccole fotografie in bianconero realizzata da Franco Vimercati nel 1974, condensa uno stile visivo e un’attitudine intellettuale che percorrono l’intera produzione dell’artista milanese, scomparso nel 2001 a 71 anni: pochi oggetti quotidiani, isolati da ogni interferenza esterna, inquadrature ravvicinate, uso di serie e permutazioni, grande austerità formale. Tutti tratti che insieme a un carattere schivo e a una scarna produzione hanno contribuito a rendere la sua figura una delle più enigmatiche e singolari della scena artistica italiana degli ultimi decenni.

Franco Vimercati, Un minuto di fotografia, 1974, Collezione privata © Eredi Franco Vimercati

La traiettoria creativa di Vimercati – ben condensata ora nella mostra Franco Vimercati, la fotografía, la vida. Un diálogo con Giorgio Morandi curata da Elio Grazioli all’Istituto italiano di cultura di Madrid (fino al 21 giugno) – ha coinciso con l’affermazione della fotografia come medium artistico, in particolare nelle pratiche dell’arte concettuale tra anni ’60 e ’70 del secolo scorso. In quel contesto la fotografia diviene uno strumento essenziale per scandagliare il rapporto tra rappresentazione e mondo visibile, per evidenziare caratteri, potenziali latenti, aporie di un mezzo cui l’analisi strutturale sottrae poco alla volta l’antica pretesa di trasparenza, restituendolo come snodo e mediatore fondamentale dell’immaginario e della stessa costruzione sociale contemporanea.

Accostarsi, come accade in Un minuto di fotografia, alla vertigine del “tempo reale”, far collassare l’uno sull’altro tempo della ripresa e tempo dell’immagine, è in effetti per Vimercati un mezzo per sottrarsi al racconto, alla parzialità dell’inquadratura, per rifiutarsi all’appropriazione estetica, accettando invece il limite del fotografico come risorsa, come piano di tangenza coi processi del pensiero e le articolazioni del linguaggio. Ma che genere di “concettualità” è la sua? Per comprenderlo si può mettere a confronto il lavoro di Vimercati con quello del contemporaneo Ugo Mulas, in particolare con le sue presto canoniche Verifiche (1969-72, la serie apparve nel 1973 nel volume einaudiano La fotografia), in cui erano dissezionate le proprietà materiali ed estetiche dell’operazione fotografica. A contrasto con la lucida, sistematica determinazione di Mulas, con la sua volontà di “chiarire il proprio gioco”, come si legge nel testo che accompagna le Verifiche, per l’autore di Un minuto di fotografia e dei lavori immediatamenti posteriori – ad esempio le serie Bottiglie di acqua minerale (1975) e Tele (1976, in mostra a Madrid) –, l’impulso analitico si carica anche di una componente spuria, di un “tempo denso”, come lo chiama il critico e curatore spagnolo Javier Hontoria nel catalogo della mostra all’Istituto italiano. In altre parole, il medium è esplorato da Vimercati nella sua tendenziosa parzialità, nel suo costituirsi come artificio, ma al tempo stesso esposto come trappola per l’inconscio, come crocevia di piccole rivelazioni, di sorprendenti deviazioni dalla norma.

Le “cose”, umili, quotidiane, anodine, non sono infatti per Vimercati semplici appigli speculativi ma presenze individuate con precisione che contrastano con i loro accidenti la monotonia della ripetizione, la loro uniformità seriale. Le loro qualità fisiche vengono sottilmente differenziate all’interno di una medesima inquadratura: le trentasei bottiglie d’acqua minerale Levissima o le sei tele bianche sono simili ma non intercambiabili. Nelle differenze materiali, imprevedibili, affiora così all’osservazione attenta l’irriducibile azione del tempo e dell’entropia e insieme il valore dell’incontro con un pezzo di reale che l’atto fotografico rende possibile. “Scelgo un oggetto tra quelli di uso comune – ha scritto Vimercati nel 1982 – e lo colloco in un ambiente che costruisco appositamente […] Considero elemento qualificante del mio lavoro non la rappresentazione dell’oggetto, bensì la fitta trama di relazioni che si verificano tra una registrazione e l’altra: opera come teatro dell’esperienza”.

Franco Vimercati, Senza titolo, 1995 © Eredi Franco Vimercati

Il lavoro dell’artista italiano non è lontano in questo senso da quello di Berndt e Hilla Becher, la coppia di fotografi tedeschi che a partire dagli anni ’60 ha praticato una fotografia che combina rigore documentario, riflessione teorica e associazione inconscia. Vimercati interpreta tuttavia il suo compito con maggiore coinvolgimento tattile ed emotivo. Anziché “oggetti” architettonici o impianti industriali osservati alla distanza ideale per mettere in luce i loro caratteri strutturali, i suoi sono oggetti quotidiani, intenzionalmente desueti, senza “stile”, cose viste da vicino, direttamente maneggiabili, in molti casi significativamente connessi agli ambiti del corpo e dell’alimentazione (grattugia, lattiera, bicchiere, ferro da stiro, caffettiera, ecc.). Pure se circondati dal nero, ci sono sempre intorno a questi oggetti un interno domestico e degli abitanti vivi: ogni serie, come ha scritto Elio Grazioli su doppiozero, diventa così “anche una sorta di diario, perfino un racconto”.

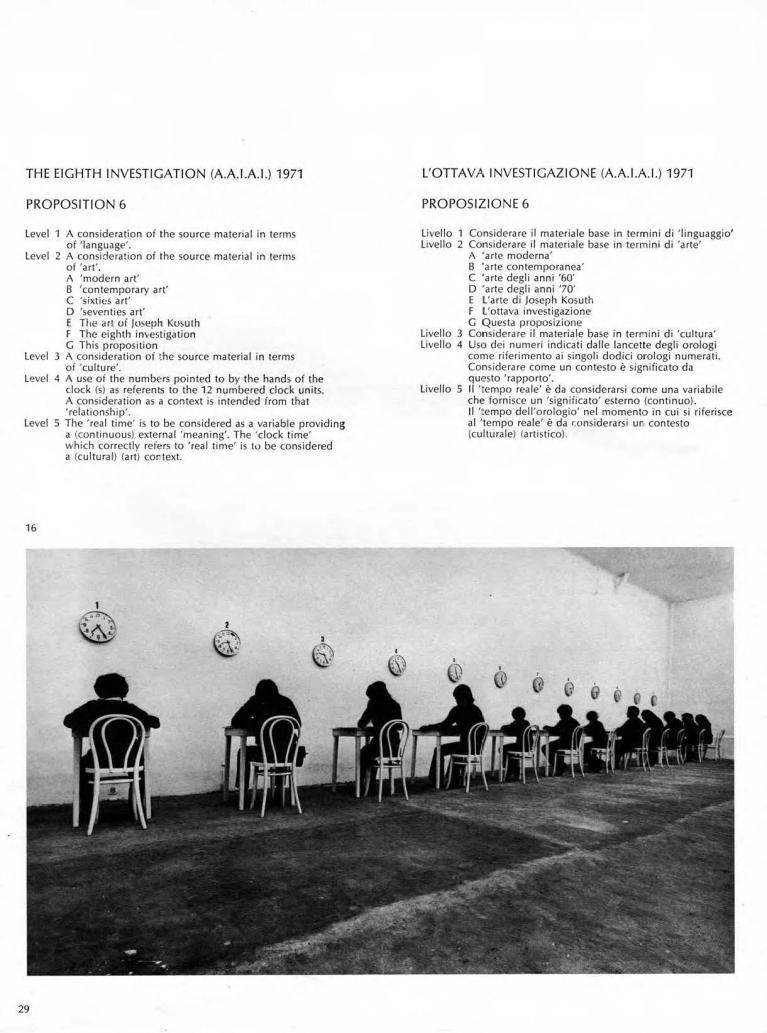

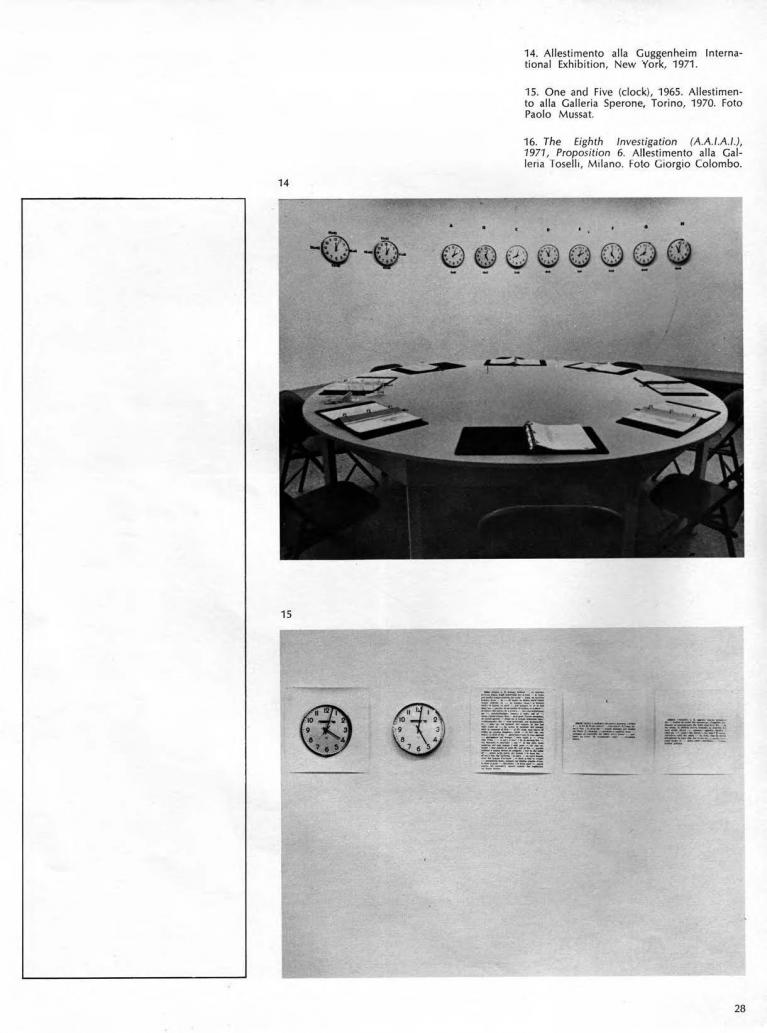

Joseph Kosuth, The Eight Investigation, "Data" # 3, aprile 1972

Un confronto ancor più rivelatore è forse possibile farlo con Joseph Kosuth, un protagonista della corrente concettuale ben noto in Italia a partire dalla fine degli anni ’60, e in particolare con una delle sue opere più complesse, The Eighth Investigation, dominata da grandi orologi a muro che scandiscono il tempo delle operazioni estetiche e mentali oggetto dell’“indagine”, una cui versione fu esposta alla galleria Toselli, a Milano, nel 1971. Se quello dell’artista americano è un dispositivo finalizzato a rendere palese, e consapevole, il continuo, biunivoco processo di codificazione e decifrazione tra “realtà” e “arte”, dove gli orologi scandiscono insieme il tempo reale e il contesto mentale dell’operazione, per Vimercati la relazione tra tempo della vita e tempo fotografico contiene sempre invece uno scarto non nominabile, un punto cieco: lo spazio incerto tra un segno e l’altro sul quadrante della sveglia, la quantità non misurabile di spazio che la circonda, la sua temporalità ambivalente, carica di potenziale narrativo ed emotivo. Il dispositivo scopre così la sua ombra – lo sfocato, il vuoto, il nero – mentre per creare l’immagine il fotografo si affida a volte a tecniche volutamente imprevedibili, come il foro stenopeico, o in altre riproduce i soggetti capovolti così come appaiono sul fondo della fotocamera. Proprio questa zona d’ombra si annida l’inciampo o lo scacco del linguaggio, la precognizione del nulla, la morte.

Franco Vimercati, Senza titolo, 1995 e Senza titolo, 1997 © Eredi Franco Vimercati

Per questo forse “produrre” diventa difficile, ogni scatto implica una rivelazione troppo intensa, una puntura, come accade nel lavoro più estremo e poeticamente intenso di Vimercati, Il ciclo della zuppiera (1983-1992), una serie di circa un centinaio di immagini realizzata lentamente nell’arco di un decennio, in cui gli scatti, più che un insieme ordinato, compongono una partitura di variazioni arbitrarie. Un approccio questo che dà sostanza non solo formale al confronto tra la sua opera e quella di un altro grande recluso nell’atelier, Giorgio Morandi, figura insieme idiosincratica e profondamente tipica della modernità novecentesca italiana, punto di calibrazione, come argomenta il saggio recente di Massimo Maiorino, Il dispositivo Morandi. Arte e critica d’arte 1934-2018 (Quodlibet 2019), per la ricerca di numerosi fotografi italiani, da Ghirri e Berengo Gardin a Ferrari e Monti. Di Morandi sono presentate a Madrid alcune incisioni ad acquaforte eseguite tra anni ’20 e ’40, tecnica che proprio per la sua lentezza e complessità consente, annota Marilena Pasquali in catalogo, una concentrazione minuziosa sui segni e le loro tessiture astratte, un controllato esercizio di distacco dal mondo.

L’opera di un artista può essere letta anche attraverso ciò che essa non dice o non fa vedere. Nel caso di Vimercati si potrebbe in fondo interpretare il suo “ritiro”, il suo mettersi in ascolto della vita delle cose, non solo come il segno di una volontà cosciente di raccoglimento, come un morandiano ritrarsi nello studio, ma anche come sintomo di un’intima, inconfessata, traumatica rottura col proprio tempo, con un’epoca che faceva irrompere, nell’arte come nella vita, in Italia e ovunque, una corrente cieca di cambiamento, la distruzione del vecchio e la nebulosa affermazione del nuovo, il suo frastuono, la sua impermanenza, il suo culto dell’inorganico, del consumo veloce, della superficie.

“Io sono un Becher latino”, diceva di sé parlando a Elio Grazioli nel 2000, cercando così di sottrarsi a un paragone diventato in fondo troppo agevole (e aggiungeva: “tutto quello che in loro è ordinato, in me è disordinato […] In loro si vede subito, in me invece questa nettezza la vedi nello sbandamento, in tutte queste cose che vorticano per aria”). Ma la semplicità, l’apparente mancanza di conflitto nel mondo fotografato da Vimercati, il suo montare e rimontare le stesse cose, il suo ritornare fatalmente alle stesse immagini, somigliano in fondo alla ricerca faticosa, e per nulla garantita in partenza, di un istante di equilibrio, di una precaria tregua con la vita: sul fondo vi si misurano l’inquietudine e la radicale difficoltà di fare esperienza.