Identica, aliena. Reversing the Eye alla Triennale di Milano

L’azione è scandita in sei fotografie. L’uomo traccia le lettere su un pavimento cosparso di sabbia bianca, componendo un diagramma circolare in cui si legge una singolare iscrizione: “identicoalienoidenticoalieno”. È lui il soggetto che agisce, pensa, scrive, ed è ancora lui l’ambivalente entità evocata dal mantra che va componendo. Confinato in un cerchio magico, come il fantasma di un esperimento spiritico destinato a lasciare una traccia visibile del suo passaggio, l’uomo medita sulla propria natura irriducibilmente scissa, sulla intima, obbligata coesistenza dell’Io e dell’Altro. La performance fotografica di Emilio Prini (Identico alieno, 1967-68) ben rappresenta il primo momento del percorso di uno degli esponenti più schivi ed enigmatici del gruppo che Germano Celant battezzò nel 1967 “arte povera”. Ma l’opera esibisce anche in forma esemplare il ruolo chiave della fotografia nel momento cruciale, intorno al 1968, in cui l’eredità modernista viene sottoposta a una radicale riconfigurazione da parte delle più innovative correnti artistiche del tempo. In sintonia ma con significativi disallineamenti con quanto accade nello scenario internazionale, gli artisti italiani della generazione di Prini ricorrono infatti a una pluralità di mezzi espressivi in cui è ormai assente quella specificità in cui una generazione prima Clement Greenberg aveva riconosciuto una qualità quintessenziale dell’arte autenticamente moderna. Ora invece materiali grezzi, linguaggio verbale, procedimenti artigianali e lavorazioni industriali, disegno, performance, interventi tridimensionali e “processi di pensiero visualizzati” (così si intitolava una mostra del 1970 curata da Jean-Christophe Amman), si mescolano e ibridano liberamente, trovando nel medium fotografico o filmico un indispensabile interlocutore.

Il lavoro di Prini è esposto in queste settimane alla Triennale di Milano in una grande mostra, già presentata in altra forma a Parigi: Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera (a cura di Quentin Bajac, Diane Dufour, Giuliano Sergio, Lorenza Bravetta, fino al 3 settembre), di cui ha già dato conto Gigliola Foschi qui su doppiozero. In queste note mi vorrei soffermare su alcuni aspetti che si prestano a qualche ulteriore riflessione, anzitutto sul ruolo dei nuovi media nella scena artistica italiana degli anni Sessanta e Settanta e quindi sul potenziale di un nuovo approccio trasversale a quella stagione. Nasce infatti in quel momento un nuovo “spazio mediatico”, come lo definisce Giuliano Sergio nel suo argomentato saggio in catalogo, in cui la fotografia si fa “quadro, documento, reportage, scultura, libro, album”, e film e video divengono a loro volta “allegoria, proiezione, installazione”. È uno spazio insieme “iconico e critico”, in cui gli artisti si sottraggono alla convenzionale artisticità ritrovandone al tempo stesso consapevolmente la ricchezza. Come la pittura a inizio Cinquecento con l’affermazione della maniera moderna – quando i dipinti si dimostrano capaci di simulare e incorporare tutti gli altri media, scultura, mosaico, architettura, oreficeria, ecc. – la fotografia e il film divengono nei tardi Sessanta meta-medium in grado di assorbire ed emulare tutti gli altri media e contestualmente di dar vita a immagini esemplari e persistenti, dotate di forza iconica e valore analitico.

La fotografia svolge un ruolo essenziale nel percorso di molti artisti italiani dell’epoca, ad esempio Giulio Paolini, di cui la mostra propone alcuni lavori di grande impatto come il raramente visto Académie 3 (1965), tela fotografica in cui viene evocata e simultaneamente decostruita la mitologia del gesto pittorico, o Giovane che guarda Lorenzo Lotto (1967), in cui una vertiginosa meditazione sul rapporto tra artista, opera e spettatore si cristallizza in una riproduzione fotografica in bianconero di un’opera del pittore rinascimentale. L’immagine, densissima – a cui Italo Calvino dedicò nel 1975 alcune pagine di un testo famoso, La squadratura –, espone in una mise en abyme il paradosso di ogni rappresentazione pittorica (che si pretende veritiera e insieme inimitabile invenzione individuale) e quello dell’immagine fotografica, con il suo ipnotico effetto di realtà.

L’uso della fotografia è determinante anche per Michelangelo Pistoletto, che a partire dal 1962 utilizza fotografie riprodotte manualmente su sottili veline applicate su acciaio inox lucidato (un metodo poi abbandonato a favore della serigrafia). La sua è un’indagine intorno alla dinamica figurativa e temporale delle superfici specchianti, grandi lastre sensibili che creano sulla loro superficie infiniti cortocircuiti tra l’Adesso, cangiante e imprevedibile, dello spettatore che vi si riflette insieme all’ambiente circostante e l’enigmatico istante eternato nelle immagini fotografiche, “specchi dotati di memoria”, come recita una definizione famosa.

Tra il 1970 e il ’76 Pistoletto collabora con Vettor Pisani in uno dei progetti più singolari del decennio, Plagio, un ciclo di lavori fotografici basato sulla reciproca appropriazione di temi e motivi, avviato nell’estate del 1970 in occasione della mostra Amore mio. I lavori derivati dalla collaborazione dei due artisti non solo mettono alla prova le tradizionali nozioni di autorialità e originalità ma si addentrano in un territorio assai poco battuto nella modernità italiana, quell’intreccio tra eros, inconscio, godimento e morte che Pisani ritrova in particolare nell’immaginario surrealista e nelle opere di Marcel Duchamp e Man Ray. Le opere si riflettono così una nell’altra: Pistoletto riprende Érotique voilée, celebre foto del 1933 (già in precedenza riutilizzata da Pisani), in cui Man Ray ritrae una giovane Meret Oppenheim nuda e macchiata d’inchiostro all’interno dell’atelier di uno stampatore, replicandola in una serie di quadri specchianti (Sonata a cinque dita per Meret Oppenheim, 1971), mentre Pisani utilizza una fotografia di Maria Pioppi, moglie di Pistoletto, in una serie di lavori su plexiglas – Lo scorrevole (elevazione della Vergine), 1972 – che evocano il motivo, ricco di implicazioni psichiche e sessuali, dello Scorrevole, la “donna impiccata” ispirata alla figura della Mariée presente nel Grande vetro di Duchamp.

Con un percorso ricco di sorprese e scoperte, la mostra milanese ben evidenzia quanto l’affermazione del medium fotografico sulla scena artistica italiana degli anni Sessanta non si limiti al gruppo dell’arte povera, ma connoti in effetti un’intera generazione di artisti di formazione e poetiche molto diverse – a Milano osservabili fianco a fianco – come Laura Grisi, Franco Guerzoni, Ketty La Rocca, Claudio Parmiggiani, Franco Vaccari, Michele Zaza, la cui comune attitudine “analitica” alla decostruzione dell’operazione artistica trova nella fotografia un indispensabile strumento di verifica e di produzione.

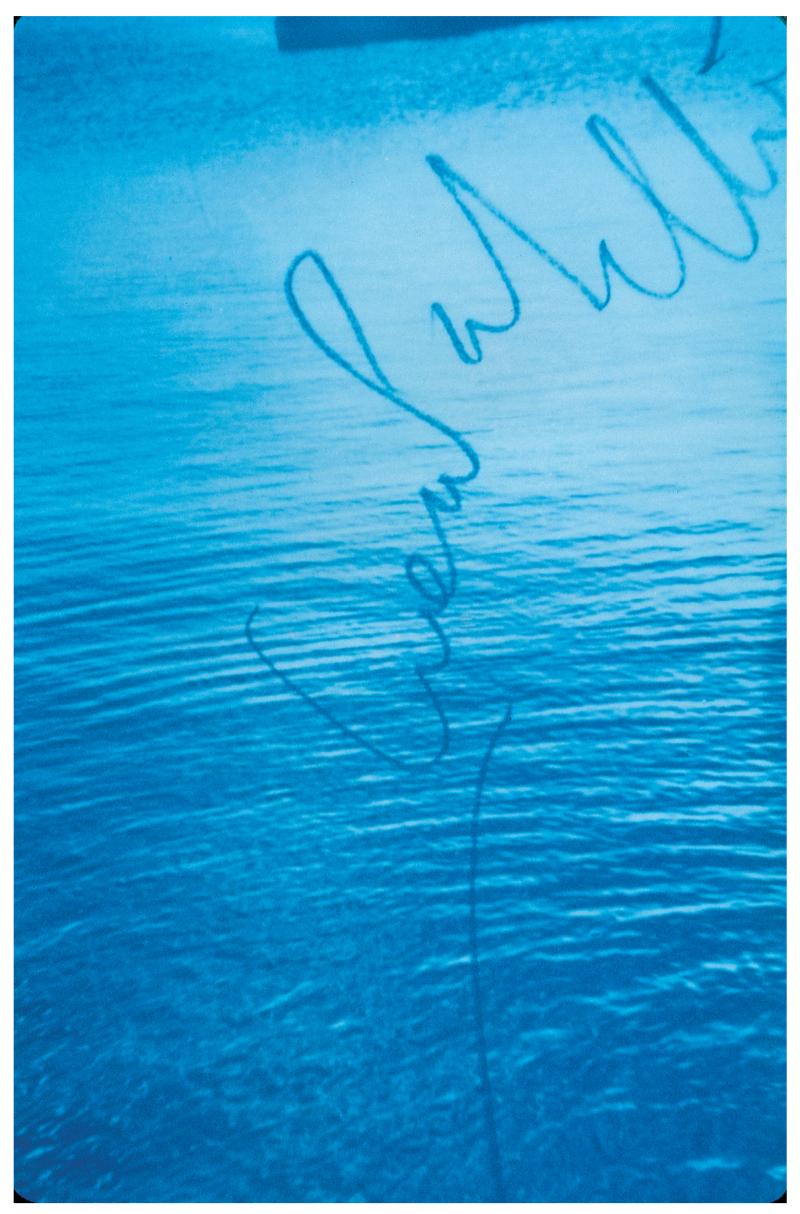

Spicca in questo paesaggio la figura di Luca Maria Patella, scomparso il 25 agosto di quest’anno all’età di 88 anni (alla figura di Patella doppiozero dedicherà un ricordo nei prossimi giorni). A questo artista poliedrico la mostra giustamente restituisce il ruolo di sperimentatore precoce e innovativo delle possibilità del medium fotografico e cinematografico, espanso alle dimensioni della pittura, come in Mare firmato, una tela emulsionata datata in catalogo al 1965 ma più verosimilmente realizzata l’anno successivo. Al centro della poetica di Patella vi sono la manipolazione e la diffrazione dell’immagine e delle sue potenzialità compositive, cromatiche e ritmiche, declinate in procedimenti originali utilizzati tanto nelle tele che nei suoi film d’artista (come Terra animata, 1967, e il noto SKMP2 del 1968). In parallelo, una nuova generazione di fotografi (Claudio Abate, Elisabetta Catalano, Mario Cresci, Mimmo Jodice, Ugo Mulas, Paolo Mussat Sartor) trasforma negli stessi anni il tradizionale ruolo di documentazione in vera e propria collaborazione creativa, consentendo anche agli artisti meno interessati alla manipolazione diretta del medium – i casi, tra gli altri, di Jannis Kounellis, Giuseppe Penone e Giovanni Anselmo sono in questo senso esemplari –, di elaborare una innovativa strategia per la creazione (e diffusione) di immagini.

Osservato da questa angolazione, lo scenario dell’arte dopo il 1968 si mostra in una configurazione nuova, dove hanno finalmente minore rilevanza le tradizionali distinzioni di corrente o di gruppo ed emerge invece un comune impulso sperimentale a oltrepassare i confini tra discipline e pratiche espressive. Ciò consente tanto di recuperare all’indagine storica e alla conoscenza del pubblico percorsi e figure di artisti rimasti fuori dal canone, quanto di rileggere in modi imprevisti e innovativi l’opera dei protagonisti, allargando la visuale fuori dall’esclusivo (e riduttivo) canone poverista con cui troppo a lungo si è letta la vicenda artistica italiana di quegli anni. Una miopia cui ha contribuito in primis la capacità di Celant stesso di orientare precocemente e di sostenere poi per mezzo secolo la ricezione dei fatti artistici in Italia. Si pensi al suo libro Arte povera, pubblicato in più lingue nel 1969, che posizionava con grande accortezza le esperienze italiane nel panorama delle ricerche europee e americane di area ambientale e “processuale”. O anche al ricchissimo catalogo della mostra Identité italienne al Centre Pompidou (1981), modello ambizioso e tuttora non eguagliato di storiografia in presa diretta, in cui la lettura sinottica delle vicende artistiche, culturali e politiche diveniva decisivo strumento di costruzione del canone proprio nel momento in cui le tendenze in atto – era il momento del “ritorno alla pittura” – sembravano favorire una prospettiva del tutto diversa. La forza persuasiva dell’argomentazione celantiana derivava non solo dall’attendibilità della sua narrazione – un arco che da Piero Manzoni conduce alle esperienze poveriste sotto il segno della radicalità – e dalla innegabile levatura dei suoi interpreti, ma anche dalla sua capacità di orientare e sostenere la produzione di mostre, saggi e monografie così come le scelte collezionistiche, specialmente negli Stati Uniti, arbiter finale, si potrebbe dire, di ogni partita, culturale o politica, che coinvolga l’Italia. A ciò si sommi anche la peculiare situazione nazionale, con l’impoverimento, questo sì tangibile, del dibattito critico – troppo a lungo privato dell’indispensabile dialogo con la storia dell’arte e le scienze umane – e spesso pigramente ridotto alla rivalità tra figure tiranniche come quelle di Celant stesso e di Achille Bonito Oliva, identificati a torto o a ragione con due visioni contrapposte della vicenda italiana: tutta proiettata, in apparenza almeno, in una dimensione intellettualizzata e sperimentale, centrata sui “processi” e le possibilità espressive dei materiali, la prima, intimamente manierista e iconofila, nutrita da una sempre sfuggente e ambigua “italianità”, la seconda.

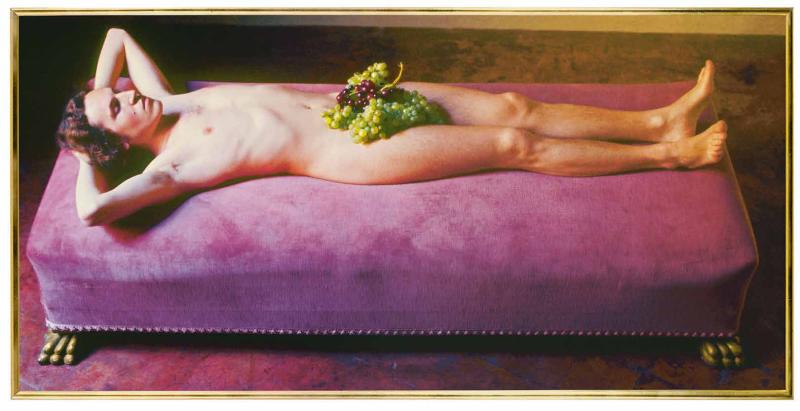

È solo grazie a mostre e a studi recenti, tanto in Italia che in campo internazionale, che possiamo oggi riconoscere nell’arte prodotta in Italia (e non più “italiana”) tra anni Sessanta e Settanta del secolo scorso un panorama molto più aperto, plurale e ricco di traiettorie individuali di quanto non fosse stato possibile osservare in precedenza. Alcuni artisti in particolare, tra quelli presenti nella mostra milanese, sembrano incarnare questo mutamento di visuale: “eccentrici” rispetto alle esperienze concettuali, comportamentali e post-minimaliste, Gino De Dominicis, Luigi Ontani, Salvo, il già ricordato Pisani e altri ancora, attingono a “materiali” storici, accumulano citazioni, ricorrono all’allegoria, al travestimento, utilizzando in via pressoché esclusiva l’immagine fotografica, contrapponendosi alla sensibilità fenomenologica e alla radicalità espressiva dell’arte povera.

Una spia di questa diversa sensibilità è la fortuna del tableau vivant, un “formato” che implica un distanziamento rispetto alle esperienze performative dello scenario internazionale: al posto di un’azione, di un comportamento, di un’esperienza primaria, tattile, sul e col corpo, prevale qui una modalità di presentazione frontale e primariamente ottica, in cui l’azione si appiattisce sulle due dimensioni, immobilizzandosi in una “fissità” di ascendenza pittorica e specificamente dechirichiana. Nei suoi quadri fotografici dei primi anni Settanta come Bacchino (1970), Luigi Ontani riprende gli autoritratti en travesti di Giorgio de Chirico (maestro segreto di molti artisti del tempo, inclusi Paolini e Kounellis) combinandoli con la rivisitazione della storia della pittura, in forma appunto di tableau vivant, compiuta da Pier Paolo Pasolini ne La ricotta (1963). Per Ontani l’autoritratto – genere supposto comunicare l’“autenticità” individuale dell’artista – diviene messa in scena, mascherata, rifacimento parodico. In esso vengono in luce la caduta della fiducia nella tradizione e una sua paradossale, ancorché ironica e autoconsapevole, riappropriazione, a sua volta veicolo di istanze per l’epoca eretiche come il gusto camp o l’iconografia queer. Con la sua congenita tardività e il suo valore allegorico, il tableau vivant si presenta così come il dispositivo elettivo di quel sentimento di straniamento che percorre il mondo dell’arte italiana all’indomani del ’68. Una perdita di fiducia nel senso storico e nella politicità dell’operazione artistica che emerge del resto anche in esponenti dell’arte povera come Luciano Fabro.

A fronte dell’importanza di Reversing the Eye e del considerevole sforzo necessario a presentare una selezione di opere così ampia e di così alta qualità, due dettagli stonano visibilmente. Il primo è l’uso di un titolo inglese, scelta del tutto discutibile soprattutto se si pensa che la frase originale che esso traduce – “Rovesciare i propri occhi” – è non solo il titolo di un’opera del 1970 di Giuseppe Penone in mostra, una delle sue più famose, ma un motto adatto in effetti a compendiare un intero momento storico in cui l’arte cercava appunto di “rovesciare” e rivoluzionare la propria visione e i valori estetici correnti. Proprio per questo motivo del resto era stato scelto per la tappa parigina (il titolo suonava in francese Renverser ses yeux). Una decisione inspiegabile e autolesionistica quella di adottare un titolo anglosassone, dettata forse dalla necessità diplomatica di non attribuire alla mostra il titolo di una singola opera, ma a cui sarebbe stata preferibile ogni possibile soluzione alternativa.

L’altra e ancor più grave stonatura è l’assenza di un’edizione italiana del catalogo, disponibile in libreria nella sola versione inglese già presentata a Parigi (in vendita, come alternativa in italiano, è disponibile solo una modestissima brochure). La responsabilità della mancata traduzione non è certo degli incolpevoli curatori bensì della Triennale di Milano, che al di là delle possibili e prevedibili giustificazioni manca così clamorosamente un appuntamento di grande valore. Che paese è però quello in cui una delle sue maggiori istituzioni si rassegna, con un gesto simbolico ma inequivocabile, ad affidare a un altro idioma la narrazione di uno snodo cruciale della propria vicenda culturale? Un’omissione del genere finisce per favorire lo scivolamento inesorabile in uno stato di minorità, di autocolonizzazione, perché inibisce in partenza quell’indispensabile, sempre faticoso processo di riesame storico, culturale e politico senza il quale non ci può essere consapevolezza collettiva ma solo la vuota rettorica di una supposta, intangibile eredità e il culto feticistico di un patrimonio pronto a essere “valorizzato”. Farsi parlare è alla fine sempre meno difficile, meno rischioso che prendere la parola.

In fondo anche una mancata traduzione è sintomo dell’incapacità – non solo italiana, certo, ma in Italia in apparenza non superabile – di negoziare oggi con rigore storico e coraggio politico i termini di una nuova relazione tra passato e presente, fra tradizione e innovazione, che non si riduca alla riproposizione di stereotipi consunti o, peggio, di un prepotente nazionalismo. Con la loro forza, intensità, imprevedibilità, le opere esposte in Reversing the Eye ci rammentano invece che solo scuotendo la coltre delle narrazioni dominanti si può costruire un diverso presente.

Leggi anche

Elio Grazioli, Arte: flâneur a Parigi

Gigliola Foschi, Rovesciare gli occhi