Wes Anderson: estetiche, sonni e risvegli

Senza lo sciopero degli attori di Hollywood, la Biennale di Venezia avrebbe avuto l’imbarazzo della scelta su chi interpellare per tenere la laudatio in onore di Wes Anderson, insignito del Premio Glory to the Filmmaker (nome pomposo, ma meno prestigioso del Leone d’Oro); forse, in un anno normale, il discorso celebrativo sarebbe toccato a uno dei tanti interpreti con cui ha lavorato nel corso di una carriera quasi trentennale, anziché al pur autorevole compositore Alexandre Desplat, più volte suo collaboratore.

Così, nell'anno in cui l'assenza di molti divi da tappeto rosso ha restituito centralità alla figura del regista, Wes Anderson si è confermato tra i più iconici della categoria: si evidenzia spesso l'eleganza dei personaggi dei suoi film ma lui stesso è sempre riconoscibile per il caschetto di capelli ben curato e i raffinati completi color pastello. Eppure, il suo atteggiamento appare schivo, il tono della sua voce negli incontri pubblici è sempre estremamente pacato quasi come se provasse imbarazzo. Il contrasto tra il suo aspetto inconfondibile e l'apparente atteggiamento di chi preferirebbe defilarsi può sembrare anomalo, ma fa pienamente parte del personaggio come lo abbiamo visto anche nella recente versione veneziana.

L'occasione di partecipare fuori concorso a Venezia 80 è nata dal rapporto privilegiato che il Lido ha costruito con Netflix nell'ultimo decennio: autore di quattro brevi film per la piattaforma streaming ispirati ad altrettanti racconti di Roald Dahl, a Venezia ne ha presentato uno solo, il primo e più lungo (circa 40 minuti), La meravigliosa storia di Henry Sugar. A causa del citato sciopero, nessuno dei quattro attori protagonisti (Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley) era in Sala Grande: tutta l'attenzione e tutti gli applausi (dovuti, perché a Venezia non si fischia mai o quasi in occasione delle proiezioni ufficiali) sono stati per il regista. Saranno stati anche per lo scritto di Roald Dahl?

La prima storia breve scelta da Anderson per la serie comincia proprio con Fiennes nel ruolo di Dahl pronto a mettersi all'opera nella sua stanza, per poi iniziare a recitare il testo del racconto con la cadenza vigorosa di chi voglia comprimere tutta la storia in meno di un'ora. L'adattamento di Anderson è molto rispettoso del testo di partenza, del quale ha esaltato la struttura a scatole cinesi per ideare una scattante staffetta tra narratori: Dahl narra la storia di Henry Sugar, il quale narra quanto ha letto per caso in un libro del dottor Chatterjee, il quale vi ha riportato il suo incontro con Imdad Khan, il quale gli aveva raccontato come aveva appreso a vedere il mondo circostante senza usare gli occhi; poi la staffetta va a ritroso, per finire di nuovo con Fiennes/Dahl che chiude il film con la stessa frase del racconto, proprio come quando si chiude l'ultima pagina di un libro di favole letto ai bambini.

I narratori non introducono l'azione ma la inseguono: con le loro parole ripetono esattamente quello che vediamo sullo schermo (e talvolta lo anticipano di qualche istante) ma, a differenza delle ripetizioni e dei raddoppiamenti tra parola e azione spesso usati da due registi notoriamente molto amati da Anderson come Robert Bresson e Paul Schrader, non sono voci interiori quanto piuttosto completamente rivolte a un dialogo esterno, a un pubblico che somiglia più alla platea di un teatro da imbonire con un profluvio di parole che ai distratti spettatori da divano dello streaming. Le immagini si susseguono in elaborati set bidimensionali come se si stesse sfogliando una versione illustrata del libro: Anderson fa un'operazione simile a un disegnatore che non interviene sul testo di partenza scritto da qualcun altro, non aggiunge quasi nulla alla trama, ma mette molto di suo nel dare forme e colori inediti e sorprendenti alle parole altrui.

Gli altri tre corti, stilisticamente simili tra loro, si intitolano Il cigno, Il derattizzatore e Veleno: i rispettivi narratori mantengono martellante il ritmo dell'esposizione tanto che, se visti uno dopo l'altro, può sembrare di avere premuto per errore il tasto della riproduzione accelerata.

In Italia la pubblicazione su Netflix dei quattro cortometraggi è coincisa con l’uscita nelle sale di Asteroid City che invece, dopo l'invito in concorso a Cannes, nel resto del mondo era stato distribuito a partire dall'estate scorsa; in questo modo ci è stata involontariamente offerta un'abbuffata di opere del regista texano. La sceneggiatura del film è opera sua, col contributo da soggettista del fedele amico Roman Coppola, e non si rivela né meno elaborata né meno stratificata della storia di Henry Sugar. Il primo narratore è un conduttore televisivo degli anni Cinquanta che introduce la messa in onda della pièce teatrale Asteroid City; il programma televisivo che funge da cornice è in bianco e nero, la rappresentazione dell'annunciata pièce è in un Technicolor che non ha nulla di teatrale; tra una scena del testo e l'altra, tra un intermezzo del conduttore e un altro, i dietro le quinte dell'ideazione e dell'allestimento della commedia sono di nuovo in bianco e nero ma anch'essi inscenati come fossero pezzi di teatro.

La trama della pièce è un tuffo nel passato, all'epoca degli avvistamenti degli UFO e dei test nucleari nel deserto di metà anni Cinquanta: negli stessi giorni in cui si svolge un convegno di geniali inventori adolescenti accompagnati dalle famiglie nella località di Asteroid City – così chiamata perché migliaia d’anni prima un pezzo di roccia caduto dal cielo vi aveva creato un grande cratere – fa una breve e inattesa apparizione un alieno che porta via la roccia fino ad allora custodita come un cimelio; tutti i presenti vengono messi in quarantena. La storiella è un'ottima scusa per mettere assieme, sfruttando l'unità di tempo e di luogo della finta opera teatrale, il consueto nutrito gruppo di attori da film corale, tra i quali ci sono sia amici di lunga data (Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody) sia volti celebri che si sono uniti volentieri alla vecchia compagnia (Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell che all'ultimo ha rimpiazzato Bill Murray).

Per tutti, la presenza nel film ha un triplice livello di lettura: riconosciamo piuttosto agevolmente la maggior parte degli attori reali che fanno parte dell'ampia categoria definibile come "quelli che almeno una volta nella vita hanno lavorato con Wes Anderson" e li vediamo mettersi giocosamente a disposizione di un regista che si diverte a trasformarli in figurine della sua ricca collezione; molti di loro poi interpretano gli attori che devono recitare nella pièce e la loro professione diventa il pretesto attraverso cui li vediamo illusoriamente in azione all'interno del dispositivo di Anderson; infine, attraverso travestimenti più o meno elaborati che non nascondono i due gradi di separazione tra interprete e personaggio, portano in scena, consapevoli del loro essere pedine mosse da una regia superiore, la colorita e disadattata umanità della pièce scritta dal commediografo Conrad Earp (il personaggio di Norton). Anche qui Wes Anderson sente il bisogno di mettere in scena l'autore di un testo cui fornisce il suo apporto visivo, stavolta però un autore frutto della sua fantasia.

L'altra differenza rispetto ai corti è che adattando le opere di Dahl, ha camuffato la letteratura da teatro; in Asteroid City, è il teatro a essere camuffato da cinema, con i set a 360 gradi dalla profondità di campo palesemente irrealistica, le innumerevoli le scritte disseminate tra le scenografie che nessun occhio umano potrebbe fare in tempo a leggere interamente, le inquadrature nelle inquadrature attraverso le finestre o l'obiettivo della macchina fotografica, i passaggi tra il finto palcoscenico e il dietro le quinte che sembrano viaggi spazio-temporali più incredibili della storia dell'UFO comparso in mezzo al deserto.

Un'intervista a Wes Anderson realizzata da “Deadline” durante la Mostra del Cinema di Venezia è stata molto citata per l'incerta risposta in cui il regista provava a negare di avere una sua estetica. Nonostante lo stupore dell'intervistatore ("Ehm, penso che alcuni non saranno d'accordo!" gli ha prontamente risposto), non è difficile intuire il senso di quella presa di posizione: Anderson non ama essere associato unicamente a uno stile così riconoscibile e ripetitivo da essere diventato fonte di imitazioni che lo riducono a un breve elenco di facili regole codificate (simmetria, attori esattamente al centro dell'inquadratura, colori pastello e così via) tanto da sostenere che le tecniche di ripresa che ama usare si siano leggermente diversificate nel corso del tempo.

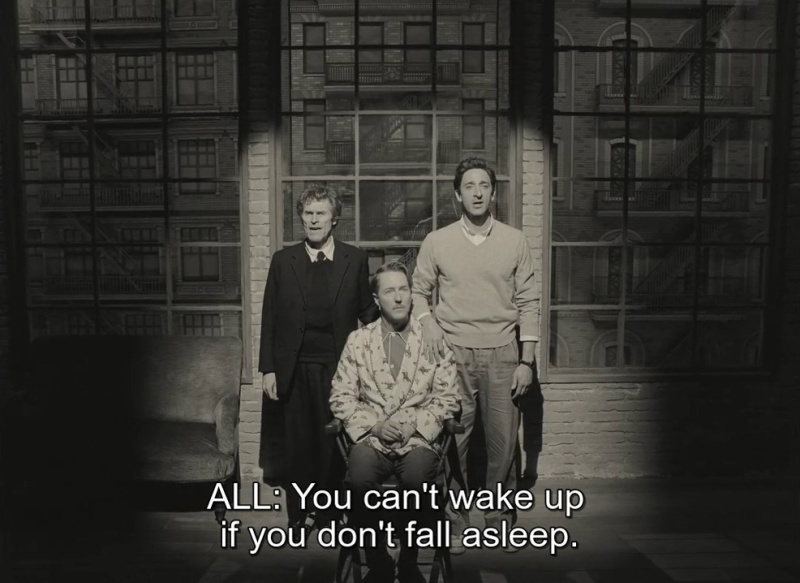

Può sembrare una replica debole e ancora una volta, forse perché il suo gusto estetico è una condanna alla riconoscibilità (e di conseguenza alla riproducibilità), l'autore Wes Anderson si vuole un po' nascondere dietro le illusioni del suo cinema. In una scena cruciale di Asteroid City si può ascoltare una frase ripetuta a turno da tutti gli attori riuniti di fronte al drammaturgo: "You can't wake up if you don't fall asleep" (non puoi svegliarti se non ti addormenti). Viene reiterata più volte come fosse una preghiera e Anderson osa persino inclinare la macchina da presa per produrre delle inattese inquadrature sghembe agli attori che la recitano! Una tale soluzione per lui rivoluzionaria potrebbe essere dovuta alla particolare rilevanza implicita della scena, ed ecco allora che più o meno tutti hanno cercato di interpretarne il senso, magari per poi capire addirittura il senso di tutta l'opera di Anderson.

Frugare nella mente degli artisti per tirarne fuori qualche verità è uno dei giochi più spassosi e stupidi che possa fare chi ne analizza l'opera, ma vogliamo provarci lo stesso, sapendo che è utile quanto provare a indovinare le carte da gioco a occhi chiusi senza avere il potere sviluppato da Henry Sugar? Fermarsi ad analizzare ogni singolo frammento dei film di Wes Anderson, scomponendone gli elementi costitutivi come se fosse possibile ricavarne una ricetta industriale replicabile all'infinito, non è un modo ragionevole di avvicinarsi ai suoi film. Non si possono apprezzare razionalmente né le sue soluzioni estetiche né i suoi meccanismi narrativi (lo svegliarsi) se prima non ci si è lasciati trasportare in modo puramente istintivo all'interno dei suoi universi narrativi (l'addormentarsi).

You can't wake up if you don't fall asleep è anche il titolo della canzone dei titoli di coda (scritta da Jarvis Cocker e Richard Hawley) che ha un testo sul non avere mai paura di tentare e magari sbagliare: quindi ci si sente meno in colpa ad aver tentato un'interpretazione del film e averla sicuramente sbagliata, ma non consiste anche in questo il gusto di vedere un film di Wes Anderson o leggere un libro di Roald Dahl?