Al fianco di Eduardo

Chi affiderebbe oggi un mostro sacro come Eduardo De Filippo alle cure di una ragazzetta di ventotto anni senza arte né parte? Tanti ne avevo quando Ferruccio Marotti mi mise, come assistente, al fianco di quest’uomo ultraottantenne, artista severo e, secondo la vulgata, di cattivo carattere, al quale aveva offerto un contratto per insegnare drammaturgia agli studenti della Sapienza. All’epoca ero borsista CNR presso l’Istituto del teatro e dello spettacolo, ma che titoli potevo vantare per quella delicata missione? Nessuno. A malapena avevo letto o visto in televisione alcune delle sue commedie più famose; non avevo particolari competenze organizzative; non ero nemmeno napoletana. È vero che i compiti che mi si richiedevano erano piuttosto semplici: dovevo andare a prelevarlo a casa e riaccompagnarlo con una cinquecento rossa prestata da una collega, Luisa Tinti; dovevo fare l’appello, tenere un diario degli incontri e raccogliere gli elaborati degli studenti. Non mi si richiedeva, per fortuna, di intervenire, di fare sfoggio di un sapere che non avevo. Un po’ di pazienza e la capacità di ascoltare erano doti su cui potevo contare, allora assai più di oggi. E tanto bastava.

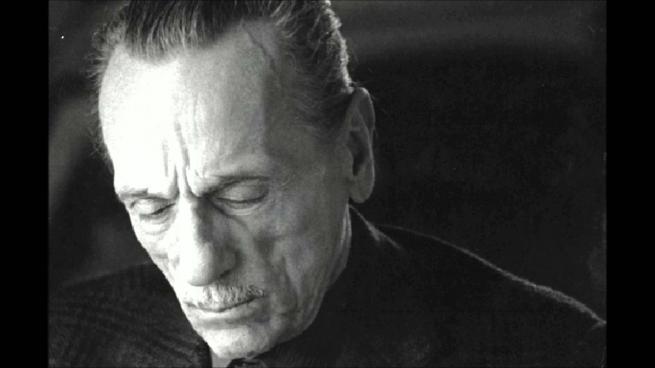

Gli incontri preliminari con Eduardo, guidati da Marotti, nella piccola casa di Roma o in quella di Velletri furono molto interessanti: fu subito chiaro che si trattava di un artista, ma anche di un uomo, serio (a man, avrebbe detto semplicemente Amleto); e intanto spariva, man mano che la conoscenza si approfondiva un poco, l’immagine severa e la fama di burbero (qualcuno diceva addirittura cattivo) del personaggio.

Il primo incontro pubblico con gli studenti al Teatro Ateneo (4 aprile 1981) fu entusiasmante. Eduardo raccontò della sua vita teatrale davanti a una platea gremita fino all’inverosimile, mentre ogni tanto, nella sala, risuonavano i colpi alla porta di sicurezza di quelli che non erano riusciti a entrare. Pensai che le lezioni sarebbero state magnifiche, che Eduardo, con la sua mostruosa e quasi secolare esperienza di uomo di spettacolo, ci avrebbe spalancato le porte del teatro del Novecento e non solo.

Le prove di ammissione, durate diversi giorni, più di trecento elaborati letti pubblicamente dagli autori, furono indiscutibilmente faticose. Misero alla prova la pazienza del pubblico, che in qualche caso abbandonò la sala. Uno degli aspiranti al corso manifestò in modo vivace la sua delusione e la sua impazienza. Eduardo, “sfingico”, direbbe Moscato, per tutta la durata delle audizioni, lo gelò con una frase: “Chi non ha la pazienza di ascoltare gli altri, non avrà neanche quella di ascoltare se stesso”. La conclusione che se ne doveva trarre era altrettanto lapidaria: quindi non potrà mai essere un autore, né, più in generale, un artista.

Le letture in pubblico degli elaborati non produssero una vera selezione, ma solo la divisione dei trecento aspiranti (che nel frattempo si erano già un po’ ridotti e si sarebbero ridotti ulteriormente nel tempo) in due categorie, solo formalmente distinte: scrittori e uditori; e fu chiaro da subito che non sarebbe stato difficile passare da una categoria all’altra.

A questo punto la fase pubblica era finita e si cominciava con le lezioni vere e proprie, riservate ai soli addetti ai lavori: gli studenti, il maestro, ed io, testimone silenziosa, con un piede dentro e uno fuori. Devo confessare, però, che il primo impatto col metodo didattico di Eduardo fu piuttosto deludente. Abituata all’uso accademico della cosiddetta lezione frontale (termine bizzarro, visto che non si sono mai viste lezioni retrorse), dove gli studenti, nei casi migliori, si imbevono del sapere di un docente star, che fornisce loro un tipo di conoscenza decantato e “positivo”, mi orientai a fatica nel metodo di Eduardo, che mi apparve, a dire il vero, un non-metodo.

Le ricette su come scrivere una commedia, nessuno immagino se le aspettasse, ma Eduardo non solo non forniva teorie, anche in forma di teorie applicate, desunte da un’esperienza ricca come la sua, basate magari sull’analisi delle sue opere di teatro, ma era estremamente parsimonioso e certo non sistematico anche nel dispensare informazioni potenzialmente interessantissime su come, in che contesto storico, da quali spunti quelle opere fossero nate, e quali difficoltà, quali accorgimenti, quali strategie avesse messo in atto per crearle.

Distribuiti una serie di soggetti, Eduardo cominciò subito a far scrivere gli studenti, senza istruzioni preliminari, e a far leggere agli autori i loro elaborati. Solo ogni tanto interveniva per dare qualche suggerimento, o per correggere qualche errore marchiano, ma i suoi commenti avevano spesso la indecifrabilità degli oracoli e non era sempre facile interpretarli. A volte nascevano piccole discussioni, una volta anche un vero e proprio litigio tra Eduardo e un’allieva, dove era abbastanza chiaro che i due contendenti seguivano logiche così distanti da dare vita a una specie di dialogo da teatro dell’assurdo. Un’altra volta Eduardo si mostrò contrariato, perché di fronte alle richieste di spiegazioni e di giudizi, a suo dire, troppo insistenti, di alcuni studenti, aveva dovuto “aprire il suo pensiero”, col risultato due volte negativo di avere, da un lato, orientato troppo - e quindi potenzialmente impoverito - la loro creatività, dall’altro, di avere evitato loro l’esperienza dell’errore, la più formativa, a suo dire, quella dalla quale si impara di più.

Le letture dei testi si susseguivano nei lunghi pomeriggi, non senza fatica. Solo ogni tanto, forse quando leggeva la stanchezza nelle facce degli studenti, Eduardo si concedeva, e ci concedeva, quelle che lui chiamava divagazioni, intervalli, pause, e che per noi (per me, almeno) erano in assoluto la parte più interessante della lezione, la più divertente, oltre che la più rilassante. Insomma, avrei voluto che quegli intervalli durassero tutto il tempo degli incontri, ai quali Eduardo partecipava senza mostrare mai, almeno in apparenza, il minimo segno di stanchezza o di disattenzione, “mummico”, per dirla ancora con Moscato.

Da quegli incontri vennero fuori alcuni testi teatrali, pubblicati da Einaudi nella “Collezione di teatro”; uno spettacolo, Mettiti al passo!, generosamente messo in scena da Eduardo (Scritto da Claudio Brachino su soggetto di Eduardo, ha avuto come interpreti Paolo Graziosi, Lina Sastri - poi Angelica Ippolito - , Antonello Fassari, e alcuni studenti nei ruoli minori); e soprattutto alcuni bravi scrittori di teatro, di cinema, di televisione, di cui non faccio i nomi per non fare torto a nessuno, oltre a una tesi di laurea che diventò poi un saggio, O capitano, mio capitano, di Maria Letizia Compatangelo, autrice di punta del gruppo suddetto. Ne venne fuori anche un libro, pubblicato da Einaudi, Lezioni di Eduardo all’Università di Roma “La Sapienza” (1986), che conteneva le trascrizioni di quegli incontri, di cui curai l’edizione (altro miracolo quasi impensabile nell’Italia di oggi). Fu proprio lavorando a questo libro che mi trovai costretta a riflettere su cosa era stata, almeno per me, quell’esperienza. Forse, non essendo coinvolta concretamente, come gli allievi, nella scrittura, avrei potuto archiviare il mio incontro con Eduardo, un po’ frettolosamente e superficialmente, nell’armadio degli “incontri con uomini straordinari”, conservando però, sotto il fondo dell’ammirazione per la serietà, per la generosità, per la dedizione verso i giovani, per il rigore dell’impegno di questo grande artista, un velo di delusione per quel metodo non-metodo, che mi aveva lasciato un po’ perplessa, per quel fondo di incomprensione che mi era sembrato di scorgere tra Eduardo e i suoi allievi, un’incomprensione che in parte condividevo e che attribuivo a una distanza generazionale forse incolmabile. Il libro mi costrinse a una riflessione più meditata, ma soprattutto, più concreta.

Nel compito che mi era stato affidato, dovevo conciliare due esigenze opposte: realizzare un prodotto editorialmente appetibile, e documentare modi, tempi e valore dell’insegnamento di Eduardo, senza tradirli. Trascrissi naturalmente tutte le “divagazioni”, i racconti fatti da Eduardo nei famosi intervalli, tutto quello che di attraente e interessante aveva detto nel corso delle lezioni; trascrissi gli scambi con gli studenti, anche quelli che documentavano incomprensioni e malintesi; con qualche difficoltà in più, vista anche la mole del materiale prodotto, selezionai i testi degli allievi, che — era inevitabile — non erano tutti degni della penna di Shakespeare. Divisi il tutto in paragrafi dai titoli il più possibile attraenti, scrissi una introduzione che fu, in prima battuta, rispedita al mittente da Marotti col monito “Puoi fare di meglio”, e continuai, anche dopo la pubblicazione del libro, a essere scontenta del risultato. Perché? Erano solo i miei limiti e la mia giovanile inesperienza a spiegare la mia insoddisfazione, o c’era dell’altro? Aldilà delle mie capacità, credo ci fosse dell’altro.

Se il libro doveva documentare il lavoro sulla scrittura degli allievi, non poteva certo farlo in modo troppo ampio o in tempo reale. Eppure il tempo era stato un elemento fondamentale in quell’avventura, il tempo dei lunghi pomeriggi di lettura, di ascolto, di riflessione, nel quale si plasmava quella pazienza, virtù anacronistica allora e ancora più oggi, che è dote tanto necessaria agli scrittori. E d’altra parte lasciare in secondo piano questo aspetto per concentrarsi solo sulle riflessioni e sui racconti di Eduardo (per altro non molto numerosi) avrebbe significato travisare completamente il metodo della sua scuola, da lui concepita come una bottega, in cui l’arte si impara non sulla base di ricette o di teorie, ma praticandola. Questa caratteristica della scuola, e di quello che ho poi capito essere il metodo di Eduardo, rendeva l’esperienza da documentare assai poco verbalizzabile e raccontabile. Da quegli incontri, ognuno si portava a casa, non certo bei discorsi da riferire, ma un’esperienza intima e personale, positiva o negativa, lusinghiera o mortificante, superficiale o profonda, che non poteva essere uguale per tutti, ma diversa e particolare per ognuno dei partecipanti. Esattamente - e non a caso – come avviene a teatro, sia per quello che riguarda l’esperienza dello spettatore, sia il mestiere dell’attore, basato per lo più, aldilà dei metodi e delle tecniche, su un sapere muto.

Quali frutti avesse dato al teatro di Eduardo e alla nostra cultura quella miscela di pazienza, tempo, capacità di osservazione e di ascolto, esperienza dell’errore e passione per il proprio mestiere, me lo avrebbe confermato in modo inequivocabile il lavoro per l’edizione critica del suo teatro (3 voll., 2000-07, in collaborazione con Nicola De Blasi, per i “Meridiani” di Mondadori). Dietro quei testi traspariva in filigrana la storia del Novecento, un romanzo teatrale lungo un secolo, per dirla con Giuseppe Montesano, che prende il posto nella nostra cultura di quei cicli letterari alla Balzac e alla Zola che l’Italia non ha mai conosciuto. Dietro ogni variante (termine asettico della filologia, che si presta male a definire il moto marino della drammaturgia di Eduardo, pretendendo che esista una pietra di paragone alla quale fare riferimento), facevano capolino attori, successi e insuccessi, straordinarie intese e rotture clamorose, scioglimenti di compagnie, interventi della censura, strategie messe in atto per poter sopravvivere e continuare a lavorare, cambiamenti nel gusto del pubblico e trasformazioni sociali piccole e grandi. In una parola, la vita. E per dirla, ancora una volta, con le parole di qualcuno che sa dire meglio di me le cose che voglio dire: «viene voglia di concludere che il teatro non sia un genere letterario ma un genere di vita, un modo di arrivare alla verità per tentativi che coinvolgono l'esistenza». (Ennio Flaiano, «L'Europeo», 1 settembre 1966).