b/n. Gli spazi di AG Fronzoni

Un campo innevato si apre alla vista sospeso, irrisolto: toglie allo sguardo la consapevolezza del luogo e vi produce uno straniamento, la parvenza concreta di un’assenza: come una sospensione, una pausa prolungata, tra quelle fattezze di mondo che tanto faticosamente abbiamo imparato a guardare, assaporare, conoscere. Una superficie che, vuota agli occhi, spaesante e irriconoscibile alla mente, ci tocca col fantasma terribile della sua bianchezza (quello che planava sulle distese marine di Melville, incarnato nella sua balena), pieno di perdimenti e paure che pure si ribaltano in chi, trasportato dall’entusiasmo della cancellazione e attratto dall’incantata meraviglia del bianco, si lancia nella felicità stupefatta di un luogo senza confini, di un’estensione che, per quanto piccola sia, pare illimitata: dove lo sguardo si perde nelle regole dei pochi casuali elementi ancora in vista e rimbalza tra i fusti esili delle antenne cittadine, tra un piede e l’altro degli alberi nei boschi, dilatando l’assenza che sembra essersi insinuata, come un sospiro, proprio attraverso il bianco.

Lo straniamento, lo smarrimento che permane (un Marcovaldo vi sbaglierebbe anche la casa) con la sua marca ora inquieta per la cancellazione avvenuta, ora felice di ritrovare per una volta ancora la coperta bianca della prima intatta nevicata, ha il dono della caduta in un mondo che non c’era: che sembrava non esser mai esistito e ora si mostra sguarnito di cose e pieno di estensioni, slarghi, distese. Un paesaggio la cui esistenza è stata affidata interamente allo sguardo, luogo primario di quella spolverata gentile che segue intatta e sonnolenta le minime increspature della terra, le sue pendenze, i suoi fondi.

È forse questa, sempre accompagnata dal freddo e dai fumi intermittenti del fiato, l’immagine più pregnante dell’estensione, manifestazione tangibile dello spazio: quando lo spazio col suo vuoto apparente e il suo potere di nascondimento, annulla taglia e sommerge per rendersi visibile.

Un nodo vitale stringe lo spazio alle cose: ed è questo che mette in scena Fronzoni nella sua opera essenziale fatta di manifesti, libri, qualche allestimento e pochi oggetti, dove si racconta di uno spazio nascente, che si dà sulla soglia del proprio apparire, tra corpi votati a una geometria elementare – linee, cerchi, quadrati, triangoli – e caratteri lineari, per lo più al minuscolo. Il tutto – pochissime le eccezioni – in nero e bianco. Si vedono blocchetti di titoli d’indice disperdersi asimmetricamente nel quadrato di una doppia pagina di catalogo e sfrangiarsi come rivoli sulla distesa della carta intonsa; si vedono frammenti di testo – punti e ascendenti – sospesi ritmicamente all’apice del foglio, in un linguaggio incomprensibile e pregnante, che si rivela solo all’idea che la scrittura sia un residuo, e la messa in pagina un processo che chiede di corrispondere all’atto progettuale (quello di nascondere, di velare, sovrapponendo foglio a foglio nella conquista della terza dimensione) un cauto gesto di spoliazione e sfogliazione: un manifesto (Milano, 1992) che, nella regola semplice di un familiare bloc notes, rende leggibili i titoli e le date di una mostra altrimenti persi per cancellazione nei rimasugli di una lingua impossibile e preziosa: idea che lo spazio sia qui anche un evento, che tra il bianco e il nero si interpone con un passaggio materico, un frullare di fogli, che ripensa il gesto di chi guarda.

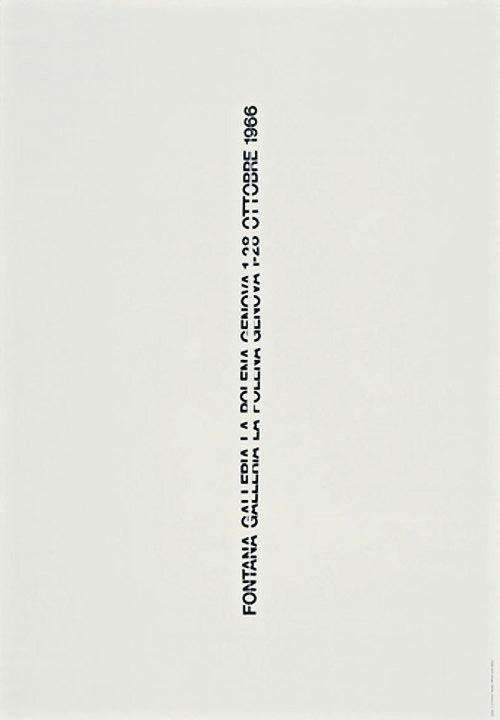

A vedere questi corpi d’inchiostro viene in mente il senso della fine che mostrano le cose – forme, linee, caratteri – quando calano all’interno dello spazio bianco, che proprio come neve si insinua, stringe, livella, nel suo doppio ruolo di piano e di coperta e di cui difficilmente si parla. Forse perché è proprio nel dettaglio di chiusura di una forma che non si raccorda, nel capo di una linea che attende sospesa e ambigua in cerca di un appoggio (come il tronco che si stacca – 0 sprofonda? – nella neve), nelle tensioni di superficie scaturite dai contorni, che emerge un terzo corpo che dà senso al manifesto, al libro, alla scrittura e fa parlare l’opposizione strutturale del bianco e del nero. Una terza via si apre, innestata in una concreta fantasia percettiva che appartiene solo allo sguardo: è il manifesto per “Arte e scienza” (Genova, 1979) in cui le lettere bianche del titolo si ripetono e si divaricano come luminosi punti suggerenti il volume intoccabile di una sfera strabordante; è il manifesto per la mostra di Lucio Fontana (Genova, 1966) in cui si ripropone il gesto della nota lacerazione della tela attraverso il taglio verticale della scritta che ci lascia lì a contemplare una fessura, più bianca più pregna più sensibile di tutto il resto del foglio, e che, pure, si divarica e ci sprofonda, tra le labbra sottili e appena dilatate della ferita impressa nell’inchiostro. Tagliare nella grafica sembra essere, allora, una concreta sforbiciata, un colpo teso di bisturi inferto, senza drammi, alle materie impalpabili della stampa, rigoroso e bruciante allo sguardo come i tagli che la carta sa infliggere a chi la usa: tagliare per farci cadere, paradossalmente alla rovescia, come se stessimo guardando per la prima volta quell’apparizione di un buco solo bianco, che è uno slargo per gli occhi e un ritorno sotto forma di illusoria profondità, alla superficie che ancora ci sostiene.

I caratteri vengono spezzettati, dimensionati e ricollocati in uno spazio falsamente omogeneo dove la destra non corrisponde mai alla sinistra, l’alto si oppone al basso, il centro è un assoluto che trattiene lo sguardo e i bordi sono luoghi preziosi di passaggio a cui avvicinare gli oggetti o a cui sacrificarli spezzandoli per suggerire l’idea di una continuità senza fine. Da qui emerge, con semplicità, quanto ci viene dato sotto gli occhi, che in realtà è il gioco complesso, fantasmatico, ossessivo e sacro della grafica: ogni pagina è una lastra sensibile trattata come superficie di invisibili tensioni, pesi e direzioni, dilatazioni e contrazioni, affioramenti e sprofondamenti. Sono piazze, slarghi, vie a farsi strada nel bianco opaco del foglio. D’altra parte “fare grafica” diceva Fronzoni “è fare architettura” .

Dentro a queste estensioni risuona sempre la voce di quello strano corpo fatto di vuoto e di assenza che nei versi di Mark Strand declamava sottile: “I move / to keep things whole” (Io mi sposto per tenere insieme le cose).

E le cose qui stanno insieme approfittando proprio di quel vuoto che, tra bianco e nero, fa spazio per unire e far vedere. Segnano bene i fotografi, con una barra obliqua, la dicitura contratta che definisce il bianco e nero delle foto, perché marca e rende grafico un luogo dialettico di passaggio, la linea specchiante in cui si confrontano gli opposti: tra il bianco e il nero (da leggersi sempre insieme) passa la materia invisibile dello sguardo.

Questo invisibile che domina il foglio è ciò in cui il pensiero della grafica ha da sempre trovato radici. E qui si mostra come emblema, affidato a una conoscenza che non parla più per riconoscibilità, rappresentazioni o mimetismi: parla invece attraverso l’atto di disporre, replicare, nascondere, piegare; e arriva a significare (sembrerebbe impossibile) per distanze, per divaricazioni o restringimenti, per rarefazioni e accumuli (come il vocio forte di una protesta che cresce col crescere e affollarsi visibile delle sue parole); per pesi (tutti visivi); per le qualità del bianco, per le profondità del nero. Allora, la comunicazione torna a vibrare nel proprio linguaggio dove la domanda non è più cos’è quel corpo, quella testa, quel volto, ma è insinuata nel mostrarsi articolato e infinitamente sfaccettato di continue intercapedini e trasmutazioni tra una realtà e l’altra, tutte consumate dentro alle interrogazioni poste a quel presque rien che resta da guardare: che una parola è un senso in una lingua, ma è anche un segno tangibile e pieno di carattere; è un suono, e una tonalità (grido o bisbiglio); è persino un repertorio d’antiquario se esposta per frammenti bianchi sul nero fondo della memoria.

Si vanno, via via, riconoscendo, nel rapporto intrattenuto tra spazio e corpo, le infinite sfumature che passano per la materia inafferrabile e concretissima dello sguardo, dove, tra le linee strutturali di un pensiero più intellettuale, si insinua quella materia gracile e sensibile da sempre sottaciuta perché silenziosa (come gli incanti che sospendono gli occhi a un orizzonte o all’apertura di un paesaggio), perché difficile – Cordelia! – da riportare alle labbra: è il sentimento, qui dello spazio, che si mostra attraverso i suoi confini (una pagina, un campo) e gli elementi che, disponendosi, lo fanno vibrare: sentimento di un infinito che si avvicina, sentimento di uno svaporare e sfrangiarsi della materia nella pagina, sentimento della sparizione o dell’affioramento, sentimento di un finis terrae tutto da esplorare, sentimento dell’aperto.

Una leggerezza dell’invisibile (visibile) parla in queste immagini attraverso il rigore dell’essenza in cui si cerca la soglia minima, un nuovo stupefacente limite del linguaggio, ancora inesplorato o solo da ritrovare: un po’ per svuotamento, un po’ per concentrazione, un po’ per distillazione.

I nitori formali che accompagnano le opere di Fronzoni, in realtà, inseguono, alla stregua dell’abito nero da lui indossato per ribadire una fedeltà alla regola e una mai dimenticata appartenenza alla propria immagine (che è il proprio pensiero), i termini di una sacralità che sa vibrare e che rinvia ad altro: permea le forme e fugge, lontano dai simbolismi e dalla riconoscibilità dell’oggetto, purifica e alimenta l’elementare con una ricchezza predicativa e concettuale che appartiene alle regioni di un pensiero tutto visivo.

Come se quel nocciolo duro, fatto di privazioni e sottrazioni, quella determinazione a una regola e a un modo più volte, con intransigenza, dichiarato, si addolcisse nel fare dell’opera e vibrasse nell’immagine attorno a nessi di senso molteplice, smagliature dello sguardo, aperture a infiniti modi di raccontare lo spazio.

Qui Cosa e Maniera trovano un equilibrio dentro all’espressione di un pensiero sempre più prossimo alla nascita e al prendere forma del visibile. E alla superficie, al supporto, si chiede, tra l’estenuante brulichio delle immagini che fermentano sui muri cittadini, di aprire lo spazio e di riportarlo al bianco, come prova di intoccabilità, di lindore, che è un ritorno agli incanti sospesi – per qualche momento, almeno – dello sguardo, e un rispetto – di cui è memore ogni prima pagina di libro – che si deve al mondo della grafica: bianco umano e inumano insieme, che si vuole sottratto alla polvere e che significa prima ancora dell’impronta.

Le immagini che accompagnano il testo mostrano alcuni dei manifesti progettati da AG Fronzoni dal 1966 al 1993; l’articolo qui presentato ha preso le mosse da una recente pubblicazione dedicata al lavoro didattico di Fronzoni, A lezione con AG Fronzoni, di Ester Manitto, al cui invito a tornare a parlare di un Maestro questa scrittura comincia a rispondere.