Roberto Longhi inventore del proprio mito

Roberto Longhi era nato nel 1890 ad Alba da una famiglia della borghesia; cinque anni dopo i Lumière brevettarono il cinematografo. La sua prima patria di adozione culturale fu Torino, dove, nei primi decenni del Novecento, l’industria cinematografica ebbe una ricca e disordinata fioritura. All’università di Torino, nel dicembre del 1911, Longhi discusse con Pietro Toesca la tesi su Michelangelo Merisi da Caravaggio. L’interesse per il pittore lombardo si incontrò con quello per il nascente Futurismo: il titolo di uno dei capitoli della tesi – Forma-luce-colore-movimento – mostra il cortocircuito tra pittura antica, arte d’avanguardia e cinema. Era un’epoca di sintesi e contrasti: se oggi guardiamo il film Cenere, con l’anziana Eleonora Duse (1916), siamo tentati di leggervi il naturalismo usando le parole scritte da Longhi per il ‘suo’ pittore nel 1913 (Due opere di Caravaggio, “L’arte”): «risalta acutamente, ma senza durezza, la composizione, di quella severa economia negli individui, nelle cose, nell’ambiente che siamo soliti ad amare in Caravaggio […]».

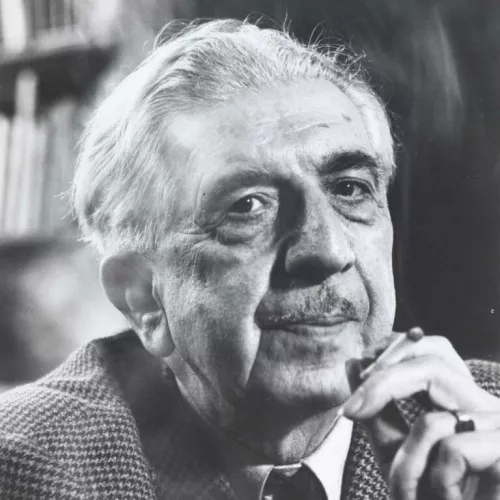

Folgorato dalle lezioni bolognesi dello storico dell’arte, Pier Paolo Pasolini con le sue opere è stato un eccezionale testimone dalla sensibilità longhiana sviluppata tra cinema e pittura. Longhi era salito in cattedra a Bologna nel 1934; da lì in poi molti allievi e amici ne restituirono, ciascuno dal suo punto di vista, il ritratto seducente e ne fecero un mito. D’altra parte anche Gianfranco Contini raccontava che Longhi «avrebbe voluto fare l’attore, e in realtà riuscì a realizzare questa sua vocazione di mimo […] gestiva il suo personaggio». Su questa storia si concentra ora il libro Roberto Longhi. Il mito del più grande storico dell’arte del Novecento (Il Saggiatore 2025) scritto da Tommaso Tovaglieri, che allo storico dell’arte ha dedicato anche un documentario per Treccani.

Come sedendosi alla moviola per verificare il girato, Tovaglieri avvia il suo racconto di quasi seicento pagine dalla fine, catapultandoci nei giorni della morte (3 giugno del 1970) e dei funerali di Longhi. Attorno al feretro amici, allievi ed ex nemici offrono necrologi e coccodrilli che raccontano ciò che Longhi fu per il Novecento italiano: un critico, un uomo, ma soprattutto una leggenda: «è stato l’unico caso di storico dell’arte – scrive Tovaglieri – che in vita ha in qualche modo lavorato alla cura della propria figura, della propria immagine» a partire dalla pubblicazione in unica veste grafica dei propri lavori.

Anche alla vicenda di Longhi, infatti, dobbiamo risalire per capire l’attuale successo televisivo di storici dell’arte più o meno noti che raccontano, con un certo narcisismo, la loro ultima trouvaille, e per chiederci in che momento la figura del connoisseur è entrata nella cultura di massa. Il primo fu certamente Bernard Berenson, il lituano-statunitense abilissimo sarto della propria leggenda: nel romanzo Indignazione (1911) Henry James diede di lui un brillante ritratto camuffandolo nelle sembianze del giovane e ipersensibile conoscitore di pittura Hugh Crimble al servizio di ricchissimi americani in ascesa e nobili anglosassoni in declino. Con Berenson, Longhi ebbe un rapido avvicinamento giovanile testimoniato in un carteggio nato dall’ammirazione per colui che all’epoca era considerato il mago delle attribuzioni (Bernard Berenson, Roberto Longhi, Lettere e scartafacci, 1912-1957, Adelphi 1993). Ma poi tra i due si definì una distanza che sarebbe stata colmata solo verso la fine della vita di Berenson, e che ancora oggi è rappresentata dalla differenza tra le ville che i due occuparono sulle pendici dei colli fiorentini, entrambe di fondazione rinascimentale. Quella di Berenson (I Tatti) fu ampliata con aggiunte in stile – secondo il gusto della Golden Age statunitense – anche per soddisfare i desideri mondani della compagna Mary. Longhi, con la moglie Anna Banti, mantenne invece villa Il Tasso entro il perimetro della sobrietà borghese, discretamente riparata nel verde del giardino.

Longhi insegnò a Bologna fino al 1949, con un’interruzione volontaria durante il periodo della Repubblica di Salò. Poi fu all’Università di Firenze fino al pensionamento. Nelle due città formò allievi devotissimi, dei quali Tovaglieri traccia i ritratti raccontandone le relazioni non sempre pacifiche e distribuendoli sul crinale della sottile distinzione tra “longhiani” e “longhisti”. Resta ancora oggi memorabile negli ambienti dell’arte un ‘classico’ litigio di scuola che coinvolse Mina Gregori sulle attribuzioni caravaggesche. Alcuni allievi, come Giuliano Briganti, furono di elezione (ne ha parlato su Doppiozero Alessandra Sarchi, Roberto Longhi e Giuliano Briganti: l'importanza dei maestri); altri, che non avevano studiato con lui, come il pirotecnico Zeri – che negli anni ottanta avrebbe aperto «la stagione della critica d’arte pop, dell’attrazione da palcoscenico, della sciarada clownesca» –, gli si avvicinarono ansiosi di confrontarsi con l’ineguagliabile maestro di attribuzioni (Federico Zeri, Roberto Longhi, Lettere (1946-1965), a cura di Mauro Natale, Silvana Editoriale, 2021).

Il saggio di Tovaglieri racconta anche l’umanità che improntava il magistero di Longhi, l’affetto paterno verso alcuni allievi: fra i primi, Alberto Graziani (morto prematuramente) e Francesco Arcangeli, al quale in un testamento del ’43 affidava l’amministrazione del suo lascito culturale; fra gli ultimi, Alessandro Conti, figlio di un macellaio, il quale «ad appena vent’anni si era immerso nell’alluvione del 1966 per salvare quelle “opere vere” che aveva sognato fin da bambino. […], fu invece salvato lui da Roberto Longhi, che vide in quell’ingenua e coraggiosissima abnegazione alla salvaguardia dell’opera d’arte, un futuro storico del restauro». Conti, ancora studente, esordì proprio su “Paragone”, la rivista fondata da Longhi nel 1950, con un articolo dedicato agli effetti delle alluvioni del passato sulla conservazione delle opere d’arte. Alcuni conflitti segnarono invece nel tempo rapporti che erano stati importanti, con Carlo Ludovico Ragghianti e Giulio Carlo Argan.

Longhi lasciò a tutti un’eredità di stile: le ineccepibili attribuzioni, che aprivano a intrecci di relazioni tra le opere; l’inimitabile «stregoneria della parola», espressa in «pagine magiche» che nel 1973 gli sarebbero valse l’ingresso nei “Meridiani” Mondadori con introduzione di Contini; l’ironia di cui spesso intesseva il discorso, cucendo aforismi e sferzanti giudizi in anticipo sulla prosa tagliente di Ennio Flaiano.

Superata la metà del secolo, troviamo Longhi sempre più interessato ai mezzi di comunicazione di massa e alla divulgazione: oltre al cinema (realizzò almeno due documentari d’arte), la radio e la televisione. Si spende per la democratizzazione della cultura artistica di alto livello dando il suo appoggio a pubblicazioni popolari come “I Maestri del colore” che erano venduti a prezzi accessibilissimi nelle edicole di tutta Italia; fa apparizioni in TV e bacchetta in un’inedita recensione la qualità del Caravaggio televisivo del 1967. Sul pittore lombardo, suo alter ego, Longhi lavora ancora nella mostra monografica del 1951 a Milano, che insieme a I pittori della realtà in Lombardia (1953), offrì un formidabile assist alla fortuna del neorealismo cinematografico e pittorico italiano, in particolare a Renato Guttuso.

Fu proprio la fede incrollabile nel naturalismo che impedì a Longhi di occupare il campo dell’arte contemporanea; qui, dagli anni sessanta, sarà sempre superato con disinvolta velocità dagli allievi dell’antico amico-nemico Lionello Venturi, figlio di quell’Adolfo che era stato il suo maestro a Roma. Longhi, infatti, non oltrepassò mai la linea degli anni 1913-16, quando i suoi saggi sul Futurismo e Boccioni sembravano condurlo sulla strada dell’avanguardia. Nonostante tutto, la lettura che ne dava era nel segno della continuità con l’antico piuttosto che in quello della rottura marinettiana con i musei; perché Duchamp e le sue metamorfosi novecentesche non furono mai nel cuore del critico di Alba. I soli allievi che riuscirono ad avvicinarsi alle spinose questioni concettuali dell’arte del secondo Novecento furono Carla Lonzi (qui: Marta Ragozzino, La rivolta di Carla Lonzi, Doppiozero, 27 Settembre 2024), che del «ritmo contemporaneo […] aveva capito tutto prima degli altri e non per un incantesimo ma per una questione di talento». E poi Giuliano Briganti, che andava «d’accordo con tutti […] e le rivoluzioni artistiche contemporanee le aveva capite eccome. Ancora meglio da quando aveva sposato nel 1974 […] l’intraprendente gallerista marchigiana Luisa Laureati, […] cresciuta nel Welcome to the Jungle degli artisti» e già compagna di Franco Angeli. Arcangeli morì presto e la sua insistenza sui tramandi era tutto fuorché una rottura con il passato.

Il libro di Tovaglieri attraverso settant’anni di storia della cultura italiana dà materia di riflessione a chi oggi si avvicina al mestiere della storia dell’arte sperando di diventarne protagonista. A tutti fa domande riguardo alla posizione da assumere nell’esercizio della critica. Le stesse domande che, riflettendo sul lascito longhiano, nel 1975 Briganti faceva a se stesso e ai suoi compagni di percorso: «Il rischio maggiore è quello di concepire le opere d’arte come punto d’arrivo e non come punto di partenza col pericolo di travisarne il significato […]». Sono invece «una cosa in cui è necessario travasare noi stessi e che quindi ci riguarda direttamente tutti; uno specchio in cui si riflettono i motivi più vivi e inquieti del nostro tempo».