Speciale

Torino spiritualità / Boochani. Nessun amico se non le montagne

Reza Barati, il “Gigante Gentile”, e Hamid Khazei sono morti a Manus Island. Omid Masoumali, 23 anni, si è dato fuoco per protesta. Lo stesso ha fatto Hodan Yasin, che aveva 21 anni. Un'altra ragazza si è cucita le labbra. Una bambina si è incisa il cuore su una mano.

Per esprimere la sua rivolta, Behrouz Boochani ha scritto un libro, anche se al Manus Island Regional Offshore Processing Centre, dove è stato confinato per più di cinque anni, dal 17 luglio 2013, è difficile avere carta e penna. L'ha scritto sul cellulare – che nel frattempo gli hanno rubato e sequestrato un paio di volte – e l'ha inviato per frammenti, via sms e whatsapp. Non è stato facile: per un certo periodo, medici o assistenti sociali che avessero testimoniato su bambini vittime di abusi sessuali, oppure su atti di violenza e crudeltà nei campi, rischiavano fino a due anni di carcere.

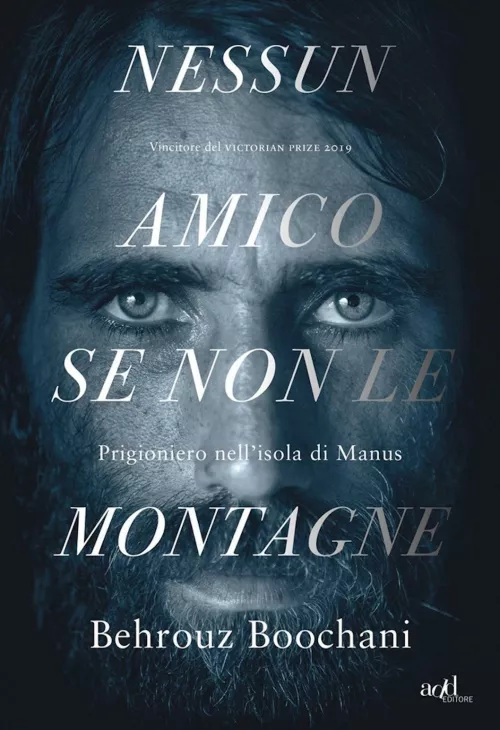

Behrouz Boochani è curdo, un “figlio della guerra”. Però Nessun amico se non le montagne (Add Editore, 18 euro) l'ha scritto in farsi, la lingua degli oppressori del suo popolo. Omid Tofighian l'ha tradotto in inglese, oltre 300 pagine fitte di vita, di pensiero, di poesia.

Il libro è stato pubblicato in Australia nel 2018 da Picador e più volte ristampato. Ha vinto il prestigioso Victorian Prize for Literature (Victoria è uno degli stati federali dell'Australia, capitale Melbourne). Durante la cerimonia di premiazione, l'autore è intervenuto via Skype, perché era ancora internato a Manus.

Behrouz Boochani e i suoi compagni di sventura sono ingabbiati e dimenticati in vari campi sparsi nelle isole equatoriali controllate dall'Australia. Corpi in fuga dalla fame e dalla violenza, che hanno rischiato le onde dell'oceano su fragili imbarcazioni, sono stati intercettati e di fatto imprigionati, sulla base dell'Australian Border Force Act. I due maggiori partiti politici, i Liberali di destra e i Laboristi di sinistra, hanno costruito le loro fortune elettorali facendo a gara sulla paura, in una sfida demagogica sulla vita di questi uomini, di queste donne, dei loro bambini, dei vecchi: “È chiaro che ci stanno prendendo in ostaggio. Siamo ostaggi... Ci hanno trasformati in esempi per incutere paura negli altri, per spaventare la gente in modo che non venga in Australia. Che cosa c'entrano, con me, i progetti di altra gente che vuole venire in Australia? Perché devo essere punito per ciò che altri potrebbero fare?” (p. 122).

Esseri umani dunque usati, ma in questo caso senza successo, perché le motivazioni di chi vuole partire sono troppo forti. Esseri umani usati, con maggiore successo, per rassicurare i bravi cittadini, che non verranno contaminati dal diverso... anche se l'Australia è un paese di integrazione, multietnico e tollerante (molto meno con i nativi, le First Nations, ma questo è un altro discorso).

Il modello “No Way” – applicato con ferocia dall'Australia e criticato dall'ONU – piace a molti altri “stati di paura” in tutto il mondo. A rigore, non si tratta nemmeno di detenzione. Per certi aspetti è peggio, perché i carcerati sono cittadini e dunque godono di una serie di diritti. Per gli ostaggi di “No Way”, non c'è un reato, non c'è un processo, non c'è una condanna, non c'è una pena. Solo un sequestro di persona. Non sono colpevoli di quello che hanno fatto, ma di quello che sono. È la base del fascismo. È il fondamento di una “politica dei corpi”, di una “necropolitica” che riprende per via burocratica il diritto di dare vita e morte agli esseri umani.

A gestire i centri sono spesso aziende private che si assicurano lauti profitti, in un rapporto opaco con i governi. Li gestisce una burocrazia ottusa e capricciosa, e dunque coerente ed efficace nel processo di disumanizzazione. Perfetta, in nome di un'efficienza che è puro e puntiglioso strumento di dominio: “Lo scopo: un'estrema degradazione. (…) So che traggono piacere dal fare a pezzi la dignità di un essere umano” (p. 108-109).

Con un metodo già collaudato nel corso della macelleria che chiamiamo Storia, Behrouz Boochani diventa MEG45. Una sigla, un numero senza nome e senza patria: “Di quel finto orgoglio non è rimasto niente: la testa mi ricade sul petto. Una persona distrutta, estremamente umiliata, senza valore. Una persona di cui tutti hanno riso, non in pubblico, ma in privato, tra sé. O magari per cui hanno speso una lacrima” (p. 113).

Profughi, rifugiati, clandestini, richiedenti asilo... Internati. Secondo l'UNHCR, sono 70,8 milioni le persone costrette a fuggire dal proprio paese: di queste quasi 26 milioni sono rifugiati, più della metà hanno meno di 18 anni. La risposta dei governi, come nel classico saggio di Foucault, è “sorvegliare e punire”. Separare questi “non cittadini” dal resto dell'umanità, dalla loro vita quotidiana. Renderli invisibili, nasconderli dietro un muro, oltre il filo spinato, in un'isola lontana. Al tempo stesso innescare la paura, identificarli come una minaccia. La minaccia.

Behrouz Boochani, scrittore e giornalista, ha denunciato questo abominio prima con alcuni articoli sul “Guardian” e sul “Sidney Morning Herald”, e poi nel documentario Chauka, Please Tell Us the Time (2017, co-diretto con il regista iraniano Arash Kamali Sarvestani). Con Nessun amico se non le montagne, Boochani fa per la condizione umana liminale del rifugiato nei campi quello che Levi e Solženicyn hanno fatto per Lager e Gulag. Il suo è un racconto in prima persona, che parte con un naufragio, in occasione del primo tentativo di ingresso in Australia. Sono momenti terribili, drammatici, dove il confine tra la vita e la morte è sottilissimo. A dominare sono il caso, la sorte, l'imponderabile di due braccia che ti afferrano mentre il vortice ti richiama verso l'abisso.

La presa di coscienza della propria mortalità

attraversando il misterioso labirinto della morte

placa le paure, evocando i momenti più belli

abbracciando la vita

la morte si fa ancora più terrificante e orribile

morte e vita sono due facce della stessa medaglia

la morte viene dalla vita e la morte è la più dolce forma di vita.

(p. 47)

L'intero libro è una meditazione sulla morte, come esperienza concreta e come opzione quotidiana: “La morte è la morte”. Nessun amico se non le montagne sono parole forgiate nella sofferenza, nell'estrema lucidità del delirio, che portano a una lacerante autocoscienza.

Questa persona è chi crede di essere?

Questa persona riflette le stesse teorie che professa?

Questa persona incarna il coraggio?

(p. 84)

Poi c'è il tempo infinito e vuoto della prigionia, l'assurdo delle procedure, le piccole battaglie quotidiane per preservare un briciolo di dignità. La gabbia dove sono reclusi come belve, in un campo le famiglie, in un altro gli uomini soli. I vestiti presi da un mucchio, a prescindere dalla taglia, ennesima tappa del processo di spersonalizzazione.

C'è in queste pagine la consapevolezza di un intellettuale che ha letto Gramsci, Foucault e Agamben, e naturalmente Kafka. Per individuare il “sistema sociale interconnesso creato a scopo di dominio, oppressione e sottomissione” in cui è stato intrappolato e che studia come un entomologo, Boochani riprende il termine “kyriarchia”, coniato da Elisabeth Schüssler. Per raggiungere il proprio obiettivo, la kyriarchia mette i prigionieri gli uni contro gli altri e instilla un odio sempre più profondo tra le persone: siamo, dice Boochani, “soggetti sacrificali della violenza. Siamo un gruppo di esseri umani normali, rinchiusi semplicemente per avere cercato asilo. In questo contesto, la manipolazione di sentimenti d'odio tra un prigioniero e l'altro potrebbe essere il risultato più grande ottenuto dalla prigione” (p. 139).

Il campo di battaglia principale è sempre lo stesso. Il sistema kyriarchico mette in atto una “strategia di controllo totale del corpo” che usa tutte le armi a sua disposizione: la fame (“l'odore della fame”), il sonno, le code, le torture, i pestaggi, il sangue...

La testimonianza in presa diretta s'intreccia alla riflessione teorica, pagina dopo pagina. Il sistema, spiega Boochani, prima crea una condizione di dipendenza, poi quella dipendenza viene inquadrata in un contesto di governamentalità basata su misure di micro e macrocontrollo (p. 228). Il prigioniero si ritrova in bilico tra l'umano e l'animale. “Mangiare. Dormire. Non fare domande. Non si può comprendere il sistema. Persino le guardie sono all'oscuro” (p. 229).

C'è una sensibilità sottile, che permette di cogliere qualche raggio di luce in un'esperienza aberrante: “Un prigioniero è un essere umano senza altro conforto che la fratellanza... un fratello cui confidare le proprie pene (…) Siamo pipistrelli in una caverna buia, che reagiscono alle minime vibrazioni. (…) Ogni detenuto crea dentro di sé una piccola prigione emotiva, al culmine della disperazione e della privazione di ogni diritto civile” (p. 139-140).

Soprattutto c'è la poesia, che spezza il racconto, che rompe la gabbia e cerca di cogliere l'essenza di questa esperienza liminale.

Difendersi dalle recinzioni

difendersi dalle guardie della prigione

difendersi dagli altri prigionieri

fino alla morte

e il sentimento di libertà

faccia a faccia con lo stupore davanti al cielo sconfinato

la libertà di stare faccia a faccia con le stelle.

(p. 316)

Per chi è chiuso in gabbia, esiste solo un'equazione elementare: gabbia o libertà: “il prigioniero costruisce la propria identità sul concetto di libertà. La sua immaginazione si preoccupa sempre del mondo oltre le recinzioni e, nella sua mente, si forma il quadro di un mondo in cui le persone sono libere.” Viene il sospetto che i meccanismi di controllo messi in atto da queste perverse istituzioni totali siano uno specchio: è il rovescio rivelatore del modello di società che sognano – magari inconsapevolmente – i sostenitori di queste misure estreme, i burocrati carnefici di una umanità ridotta ai minimi termini, perché privata di ogni diritto.

A loro si contrappone, pagina dopo pagina, la disperata lotta delle vittime del sistema concentrazionario, la loro disperata volontà di non farsi annullare, con intelligenza, ironia, furbizia, e a volte opportunismo. C'è anche la lotta, con gli scioperi della fame e le rivolte, il loro scenario di caos e di follia, la fuga. La sconfitta.

I campi a Manus Island verranno chiusi. Di recente Behrouz Boochani è stato trasferito a Port Moresby. Non è ancora un uomo libero. Il sistema non è cambiato. A Torino Spiritualità, il 28 settembre, quando Mario Calabresi intervisterà il suo traduttore Omid Tofigian, per collegarsi Behrouz Boochani sarà costretto a usare Skype.

Ad Infinita Notte, dal 26 al 29 settembre - Torino Spiritualità 2019: qui il programma completo. Sabato 28 settembre alle ore 18.45 nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale si parlerà del memoir Nessun amico se non le montagne.