Contagio psichico / La dimensione storica del trauma

Per noi, confortevoli abitanti dell’Europa Occidentale, è spesso incomprensibile come i nostri vicini orientali, la cui economia ormai funziona meglio che da noi, siano poco solidali nelle vicende europee. In fondo, li abbiamo accolti in un club di paesi privilegiati: che è internazionale, o meglio post-nazionale. Perché la Repubblica Ceca – paese moderno, aperto, funzionale e privo di disoccupazione – ha accettato sul suo territorio solo dodici (non 12.000) dei milioni di migranti profughi che sarebbero da ripartire fra i paesi d’Europa? O come mai nella Polonia – che ha conosciuto una specie di fascismo prima di cadere sotto Hitler e Stalin, ed è poi stata massacrata da tutti e due – prendono piede intolleranze di tipo fascista? Vale la pena di soffermarsi si questi immensi “perché”. Purtroppo, il “contagio psichico” è un pericolo ancora più reale del contagio batterico. La sua trasmissione è geografica – in uno stesso territorio – ma anche temporale, attraverso le generazioni. I traumi psichici collettivi lasciano tracce lunghe.

All’inizio degli anni ’90, dopo la caduta del Muro e il crollo dell’Unione Sovietica, si disse che mezza Europa tornava a casa. Gran parte di quella che, fino a quel momento, era stata chiamata Orientale, tornò ad essere definita Europa Centrale: Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, che subito si divise nelle due repubbliche ceca e slovacca. La Jugoslavia, invece, ha continuato per decenni a dividersi. L’indicazione “Europa Orientale” si restrinse alla ex-Unione Sovietica: Russia, Bielorussia, Ucraina, repubbliche baltiche. Qualcuno disse: Ora che il comunismo è scomparso, l’Europa può tornare alla sua vocazione naturale, il fascismo. L’esperienza del comunismo sovietico pare aver vaccinato questo semi-continente contro la possibilità di adottare un’ideologia marxista. Un suo ritorno sembra impensabile non solo per la brutalità con cui era stata imposta, ma anche per l’artificialità con cui era diventata un “pensiero unico”, estraneo alla popolazione locale: quando l’Armata Rossa si impadronì della Romania, il Partito Comunista Romeno arrivava a malapena a mille membri.

L’Europa Centrale non è tale solo in senso geografico. È sotto ogni aspetto “centrale” per la sua storia e la sua cultura. Il fatto che gli “Occidentali” sottintendano di essere l’asse dell’Europa provoca all’altra parte del continente una irritazione e un rigetto, spesso inconsapevoli ma profondi.

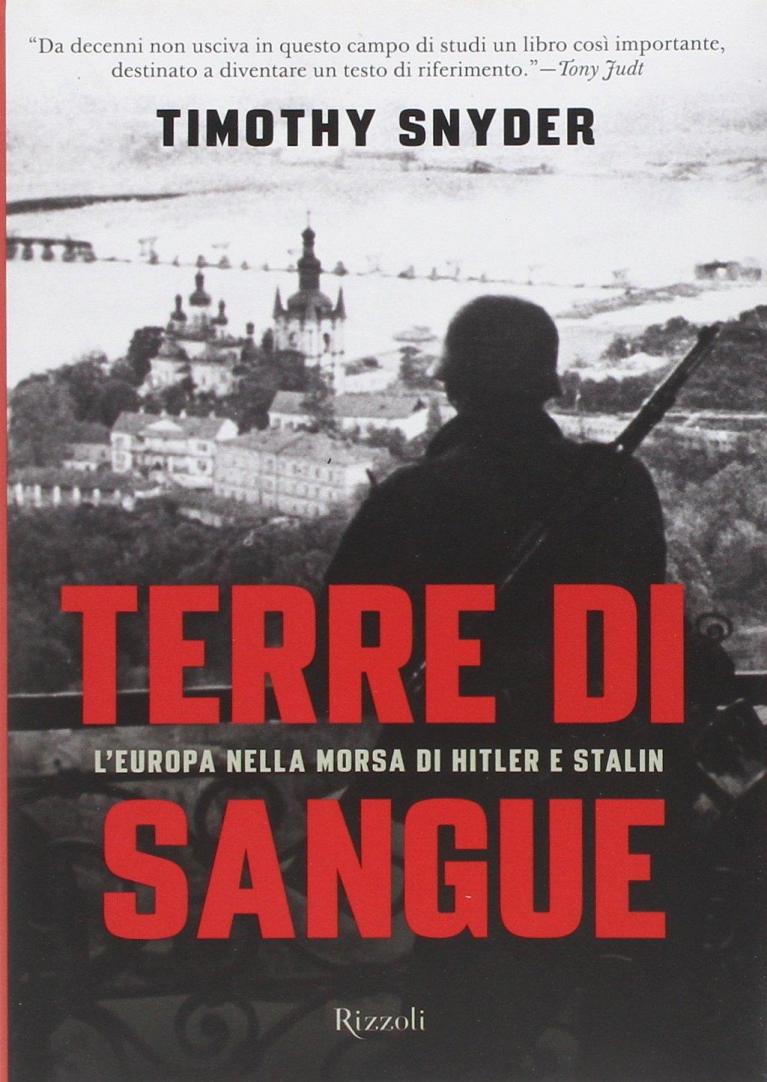

Caduto il Muro, gli americani proposero che i paesi ex-comunisti fossero inclusi nella NATO, che si trasformava da anti-comunista in anti-russa. Per l’economia, si trattava di mezzo continente con un buon livello di tecnologia e di istruzione (anche universitaria, che il comunismo aveva offerto a tutti), ma all’anno zero per consumi e moderna produzione capitalistica. Come l’Italia del secondo dopoguerra, era un spazio vergine, geografico ma anche temporale: intere nuove generazioni, esasperate dalla parzialità dell’ideologia e dall’obbligo al suo eroismo, volevano smettere di soffrire e iniziare a godere. Ma poteva entrare senza complessi in una dimensione nuova, buttandosi alle spalle il secolo più sanguinario della storia? Di questo noi occidentali abbiamo una visione semplificata, perché non siamo scesi nel sangue fino al ginocchio. Molti fra quei paesi corrispondono a quelle che lo storico Timothy Snyder ha chiamato Terre di sangue (Rizzoli): dove tra il 1933 e il 1945 le politiche disumanizzanti di Hitler e di Stalin si sono intrecciate e copiate a vicenda, formando un groviglio spesso indistinguibile.

Alcuni Lager, dove i nazisti chiudevano le loro vittime, sono diventati, senza soste intermedie, campi di concentramento per quelle di Stalin. Nelle “terre di sangue” più di un milione di persone all’anno sono state uccise non dalla guerra, ma da politiche ideologiche: la caccia agli ebrei dei nazisti, le direttive “economiche” staliniane mirate a colpire certi gruppi sociali o etnici. Indipendentemente dall’origine di destra o di sinistra, quelle politiche hanno inconsciamente espresso – per dodici anni – una violenza collettiva gemella. Snyder ne ha svolto un’analisi unitaria, come Hannah Arendt aveva fatto con il totalitarismo. Da un punto di vista psicologico ci interessa come un elemento unificante corrispondesse a un sottinteso persecutorio: patologia mentale in cui, come ho descritto nel testo Paranoia. La follia che fa la storia (Bollati Boringhieri), società intere si difendono dai pericoli identificando un capro espiatorio su cui gettare ogni colpa. Questo clima ha pervertito anche le ordinarie reazioni umane. Normalmente, se incontriamo un cadavere sul marciapiede non proseguiamo il cammino: chiamiamo le autorità, cerchiamo di fare qualcosa. Nelle “terre di sangue”, invece, divenne normale incontrare cadaveri: la reazione era affrettare il passo e allontanarsi senza fare domande. Chi le faceva poteva divenire il prossimo morto. In questo senso, è riduttiva l’affermazione secondo cui popolazioni intere sono state corresponsabili dei genocidi, perché non cercarono non solo di opporsi, ma neppure di sapere di più. Gran parte dell’Europa fu insanguinata e non volle sapere di più. A chi si sarebbero potute chiedere queste informazioni in più? Alle polizie di Hitler o Stalin, che dominavano la scena e tra i loro compiti avevano proprio l’eliminazione di chi faceva troppe domande?

Nel XXI Secolo, come avviene dopo i traumi epocali, quel passato non è stato elaborato e superato, ma solo dimenticato o alterato. Già nel 1925 Freud descriveva la Negazione fra i meccanismi nevrotici di difesa. In certe epoche e terre, per “necessità” storica, la fuga dall’evidenza e dalla realtà può non limitarsi all’individuo e diventare una vera psicopatologia collettiva.

I familiari di una mia collega erano ebrei emigrati in Sudamerica dalla Bukovina, regione austro-ungarica, poi spartita fra Romania e Ucraina. Negli anni ’90, con la fine del blocco comunista, poterono finalmente organizzare un viaggio per rivedere i luoghi delle loro origini. Il padre ritrovò la casa della sua infanzia e gli fu permesso di entrarci. Ma, quando la madre bussò alla porta di quella che era stata la sua, fu cacciata via. Le dissero che si sbagliava, l’edificio era stato costruito molto più tardi. Anche i vicini confermavano che la casa era posteriore: sebbene il tipo di costruzione, e perfino i ricordi d’infanzia della donna, contraddicessero questa scusa. Quello che ci interessa qui è come un simile rifiuto della realtà non sia completamente in malafede: è piuttosto un miscuglio inestricabile tra ingenuità popolare, vigliaccheria, cattiva coscienza e oggettiva ignoranza. A volte, gli abitanti giunti dopo il 1945 davvero non sanno che dove vivono stava una volta un ghetto. Non hanno avuto sufficiente interesse a saperne di più, né i governanti a informarli.

Torniamo ai paesi dell’Europa Centrale oggi membri dell’Unione Europea. Nel 1918 gli Imperi Centrali non accettarono, come a volte si dice, di arrendersi agli Alleati dell’Intesa. Accolsero, invece, i 14 Punti del Presidente americano Wilson. Essi includevano il rispetto dell’allora Impero Austro-Ungarico e un generale principio di autodeterminazione dei popoli. Con il trattato di pace del Trianon, fu invece vietata all’Ungheria l’unione con l’Austria (novità senza precedenti: fino ad allora i trattati potevano togliere a un paese vinto la sua indipendenza, ma non gli vietavano di rinunciare alla indipendenza). Al paese fu tolto il 60% del suo territorio. L’Ungheria cadde nel caos e scivolò nella dittatura. Si impose l’ammiraglio Horthy col titolo di “reggente”. In teoria comandava provvisoriamente il paese in nome del sovrano: ma Horthy era provvisorio anche come ammiraglio, dato che l’Ungheria aveva perso tutte le coste, e quindi la flotta. Si affermò quale “terapia collettiva anti-trauma” una narrativa nazionalista che non ha mai accettato il Trattato di Trianon: al punto da sottintendere persino un mare che non c’era più. Il nazionalismo dell’Ungheria non sta, come spesso si dice, scivolando oggi verso un fascismo. In un certo senso essa fu la prima a inventare un nazionalismo protofascista: che rimane piattaforma sottintesa, non sempre consapevole, del dibattito politico. Può corrispondere a un “complesso psicologico nazionale”. Malgrado la buona volontà e l’apertura mentale dei singoli, difficilmente si sfugge ad esso: proprio come anche la persona che accetta con la miglior apertura le diversità individuali, difficilmente sfuggirà a un “complesso della statura” se è molto meno alta della media. Qui era stata di colpo “abbassata” l’autopercezione di tutto un paese.

Altrettanto intuibile, se prendiamo le sue varie carte geografiche del XX secolo, è come anche nella Polonia sia impossibile sottrarsi alla presenza di un trauma collettivo. Nei secoli precedenti era stata spartita fra gli imperi e fu resuscitata con la conclusione della Prima Guerra Mondiale. Alla vigilia della Seconda, Hitler e Stalin firmarono un’alleanza: i nazisti invasero la parte occidentale e l’Armata Rossa quella orientale, fino alla linea concordata. Durante l’occupazione nazista, proprio in territorio polacco vennero eretti i principali campi destinati allo sterminio degli ebrei. Questi corrispondevano a circa il 10% della popolazione: a fine guerra non ne restava quasi nessuno. Non entriamo qui nell’enorme dibattito sull’antisemitismo dei polacchi e sulle collaborazioni con il nazismo. Vorremmo solo sottolineare che, oltre alle stragi “normali” della guerra, la scomparsa di tanta parte della popolazione nel genocidio ebraico non può non essere stata un trauma collettivo anche per la maggioranza cattolica sopravvissuta, che fosse antisemita o no.

Al termine della guerra, Stalin non aveva intenzione di restituire la sua fetta di Polonia: era diventato un socio degli alleati vincitori e questo glielo concessero. Si dice che, durante un colloquio con Roosevelt e Stalin, Churchill abbia proposto di “mettere la Polonia sulle ruote”: bastava spostarla verso Ovest, a spese della Germania. Dei circa quindici milioni di tedeschi espulsi o deportati intorno al 1945, la maggiore quota proveniva dalle regioni orientali della Germania che diventarono polacche. Questo offriva una parziale via d’uscita a un altro problema: dalla Polonia Orientale, assegnata ormai definitivamente a Stalin, milioni di polacchi erano espulsi o fuggivano verso Ovest. Il sovrapporsi del genocidio ebraico con le violenze dei nazisti verso i polacchi, i rigurgiti di antisemitismo misti a collaborazionismo fra questi, il passaggio senza interruzioni dalla “liberazione” da parte dell’Armata Rossa alla nuova dittatura di un partito unico, hanno creato nel paese uno dei dibattiti storici più insoluti e ininterrotti di ogni tempo: affrontato oggi con leggi che vietano non solo il genocidio ma anche le accuse di collaborazione nel genocidio.

Tragico, per strade diverse, pure il percorso di Cechia e Slovacchia. Dalla pace imposta nel 1919 ad Austria e Ungheria nacque la Cecoslovacchia. Non solo comprendeva i due omonimi gruppi, ma minoranze tedescofone e magiarofone, così vaste da contraddire il principio di autodeterminazione wilsoniano da cui nascevano. Esse non ebbero riconoscimento in una struttura statale multietnica. Formarono quindi la base di rispettivi movimenti nazionalisti sempre più radicali, fino alle pretese di annessione di Hitler. Nel 1938, col compromesso di Monaco, francesi e inglesi concordarono con lui lo spostamento di frontiere che pretendeva: solo i rappresentanti della Cecoslovacchia, le cui terre furono spartite, non vennero invitati alla trattativa.

Nel 1945 il pendolo si era spostato all’altro estremo. Nella ricostituita Cecoslovacchia si decretò l’espulsione di tutti i cittadini di lingua tedesca e ungherese. (La seconda fu solo parzialmente effettuata). Ma nella Cechia, secondo l’ultimo censimento asburgico, i parlanti ceco erano circa 6.300.000, i tedeschi 3.500.000, quindi oltre un terzo della popolazione. Ai “tedeschi” fu imposto sui vestiti un contrassegno che li rendeva identificabili come gruppo; e nella deportazione poterono portare con sé solo un bagaglio minimo: sorprendenti scimmiottature di trattamenti riservati dai nazisti agli ebrei. In un’altra riedizione di editti nazisti, fu ordinata la chiusura immediata di ogni istruzione in lingua tedesca, dalle elementari all’università, e il divieto a ogni bambino germanofono di iscriversi a quelle ceche. L’infezione psichica dell’inconscio collettivo cancellava con un colpo di spugna una comunità che aveva contribuito non tanto al nazismo, quanto al suo contrario: al meglio dell’Europa.

In letteratura, Kafka, Kraus, Musil, Werfel, in poesia Rilke, nel cinema Pabst, nell’architettura Loos, in musica Mahler, in psicanalisi Freud, in filosofia Husserl e Popper erano germanofoni di quella terra (Boemia-Cechia) e in netta maggioranza ebrei. La scomparsa di un terzo della popolazione, per giunta così significativa, non può non aver lascito un trauma nella società, per quanto ci si sia impegnati a dimenticarlo o addirittura a negarlo. Per centralità geografica, culturale e multietnica, la vera capitale d’Europa sarebbe Praga, non la periferica Bruxelles. Correttamente, il Museo Ebraico di Hohenems ha dedicato una mostra agli ebrei dell’Impero Asburgico chiamandoli “I primi europei”. Fra mille difficoltà l’Unione Europea sta cercando, nel XXI secolo, di ricostruire una entità multinazionale che fino all’inizio del XX esisteva in quell’Impero disordinatissimo ma culturalmente vitale, composto da una ventina di nazionalità, parlanti almeno 15 lingue, sostituito oggi da altrettanti paesi che è ancor più difficile mettere d’accordo. In mezzo stanno gli orrori non sanabili del secolo in cui è affondato. Il secolo XIX e la prima parte del XX sono il tempo in cui i nazionalismi massacrano l’internazionalismo: un viaggio da cui è difficile il ritorno. Curiosamente, sono anche l’epoca in cui la filosofia è dominata da Nietzsche, che ha detto: Il nazionalismo è l’effluvio della gente capace di andar fiera solo del fatto di essere un gregge.

Come stiamo cercando di ricordare, i traumi collettivi sono più difficili da definire di quelli individuali: ma ancor più degni di studio, perché fanno sanguinare tutta la storia. Oggi, molte ricerche cliniche dimostrano la trasmissione intergenerazionale della sofferenza psichica: negli Stati Uniti è stato studiato come fra la popolazione afro-americana si trovi ancora oggi evidenza dei traumi della schiavitù.

Torniamo così alla percezione deformata di noi occidentali. Per noi i nuovi paesi membri dell’Europa sono vincitori nelle battaglie contro la disoccupazione e per lo sviluppo. Quello di cui però teniamo poco conto è che l’economia non è tutto: non possono infatti uscire vincitori da traumi storici smisurati. Le ferite sopravvivono nella psiche collettiva, anche se non compaiono nel PIL, che misura un loro successo economico.

I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul suicidio hanno una distribuzione statisticamente molto significativa. Nel mondo circa 800.000 persone all’anno muoiono suicide. I primi posti sono occupati dall’Europa e corrispondono quasi esattamente alle “terre di sangue” e ai paesi di Visegrad. In testa al primo gruppo sta la Lituania, al secondo l’Ungheria, con tassi abbondantemente superiori al quintuplo e al triplo di quello dell’Italia. Per chi lavora con i disturbi mentali queste indicazioni geografiche sono tutto fuorché casuali e indicano, insieme ad altri fattori, anche la persistenza intergenerazionale dei grandi traumi storici. Le Guerre Mondiali sono finite da tempo: eppure sono ancora qui. L’annientamento di metà della popolazione ebraica del mondo è stato un trauma senza precedenti non solo per gli ebrei, ma anche per quanti condividevano i complessi equilibri dell’Europa con loro.