Diaconia

Riassumere in poche righe una figura complessa e articolata come Mario Diacono è difficile, se non impossibile. In 83 anni di vita ha assistito al susseguirsi – e contribuito in prima persona alla creazione – di linguaggi, stili ed esperienze culturali che hanno prodotto lo scenario storico nel quale operiamo e dal quale tuttora ci alimentiamo.

Mario Diacono è un intellettuale nell’accezione più pura del termine. Nel corso delle sue molteplici attività (scrittore, critico d’arte, poeta visivo, gallerista) ha elaborato un pensiero lucido, teso e coerente che emerge tanto negli scritti quanto nelle sue parole. Nell’arte Diacono ha sempre corso una maratona a fianco del gruppo di testa, dell’avanguardia, cercando di individuare quegli artisti in grado di compiere un passo in avanti rispetto al linguaggio del proprio tempo.

Amico di Sandro Penna e Emilio Villa, segretario di Ungaretti, autore teatrale, professore universitario, autore della prima monografia su Vito Acconci, traduttore di Joyce e Michaux, scopritore di artisti come David Salle, Sandro Chia, Cady Noland e Ellen Gallagher. Un percorso così personale e articolato da sembrare contraddittorio, tanto definito quanto sfuggente.

Poco importa che si parli di arte o letteratura, di una poesia futurista o di un quadro giovanile di Twombly, di concettualismo radicale o pittura neo espressionista, di Vito Acconci o Alex Katz. Ad affascinare è più il suo discorso critico sull’arte che l’arte stessa.

Oggi Mario Diacono vive a Boston. Scrive e si occupa della Collezione Maramotti, risultato del rapporto simbiotico con Achille Maramotti nato nel 1975. Gli piacerebbe realizzare una mostra dove esporre insieme de Chirico 1912-14 e Peter Halley 1982-84.

P.S. Quando ho chiesto a Mario se gli piacesse Dino Campana, mi ha risposto che è stato grazie a lui se si è avvicinato alla poesia. Così gliene dedico una:

O poesia poesia poesia

O poesia poesia poesia

Sorgi, sorgi, sorgi

Su dalla febbre elettrica del selciato notturno.

Sfrenati dalle elastiche silhouttes equivoche

Guizza nello scatto e nell'urlo improvviso

Sopra l'anonima fucileria monotona

Delle voci instancabili come i flutti

Stride la troia perversa al quadrivio

Poiché l'elegantone le rubò il cagnolino

Saltella una cocotte cavalletta

Da un marciapiede a un altro tutta verde

E scortica le mie midolla il raschio ferrigno del tram

Silenzio - un gesto fulmineo

Ha generato una pioggia di stelle

Da un fianco che piega e rovina sotto il colpo prestigioso

In un mantello di sangue vellutato occhieggiante

Silenzio ancora. Commenta secco

E sordo un revolver che annuncia

E chiude un altro destino

(Dino Campana)

LUCA LO PINTO: Non vorrei fare niente di troppo strutturato.

MARIO DIACONO: Per me va anche meglio.

LLP: Ha fatto così tante cose che non so nemmeno da dove partire. Ovviamente quello che mi incuriosiva era conoscere una figura come la sua che ha vissuto così tanti linguaggi, situazioni e geografie diverse. Mi interessava capire il passaggio dalla scrittura, poesia, letteratura alla seconda fase della sua vita da gallerista in Italia e in America. Per capire da dove ha origine tutto questo, partirei dall’inizio. Che tipo di studi ha fatto? Immagino sia un autodidatta…

MD: No, assolutamente! Ho frequentato l’Università a Roma dove mi sono laureato con una tesi sul futurismo. Non sul futurismo in sé, ma su due riviste letterarie del periodo 1910-1915, La Voce e Lacerba, considerando Lacerba un’evoluzione de La Voce anche se le due riviste sono rimaste contemporanee.

LLP: Si è laureato in Storia dell’Arte?

MD: No, è una tesi che ho fatto con Ungaretti. Studiando il futurismo letterario e soprattutto analizzando tutti i numeri di Lacerba, diventava impossibile, in quell’epoca (1954/55), separarlo da quello artistico. Per un certo numero di anni, letteratura e arti figurative sono rimaste molto legate per me, nella misura in cui sia l’arte figurativa che la letteratura erano arte d’avanguardia e letteratura d’avanguardia. Dal mio punto di vista, la letteratura d’avanguardia si è esaurita a partire dal 1968, un anno che per me segna l’inizio della fine della letteratura e la sua quasi totale trasformazione in scrittura di consumo. Tra il 1968 (quando ho cominciato a insegnare in America) e il 1975 (anno in cui ho pubblicato il mio primo libro sull’arte, uno studio di Vito Acconci) ho cominciato a pensare che, dal momento che non esisteva più una letteratura d’avanguardia, non aveva nemmeno più senso insegnare letteratura. Non avendo più uno stimolo a insegnare letteratura, ho deciso dunque di abbandonare l’insegnamento e di aprire una galleria per continuare, attraverso di essa, ad esercitare un’interazione con quella che ritenevo una forma resistente d’avanguardia, che era l’arte.

LLP: Dove insegnava?

MD: Dal 1968 al 1970 ho insegnato all’Università di California a Berkeley. Nel 1970 sono tornato in Italia. In quell’anno è morto Ungaretti, e tra il 1970 e 1972 ho lavorato soprattutto a mettere insieme la raccolta dei suoi saggi e testi critici. Nel 1972 sono tornato in America, dove ho insegnato per quattro anni in un college vicino New York, il Sarah Lawrence College. Poi nel 1976 ho deciso di tornare in Italia e di aprire una galleria.

LLP: Prima mi ha detto che inizialmente considerava il linguaggio della letteratura e quello dell’arte visiva quasi in simbiosi. Nel momento in cui questo rapporto si rompe, comincia a ricercare nell’arte visiva quello che non trovava più nella letteratura?

MD: Già nel 1954-55 avevo cominciato a frequentare le gallerie di via del Babuino a Roma. In particolare La Vetrina di Tanino Chiurazzi. Lì ho incontrato Sandro Penna, e dall’oggi al domani sono diventato suo amico. Saputo che Penna per sopravvivere faceva il mercante privato d’arte, abbiamo cominciato a parlare di arte e mi ha portato a visitare qualche studio.

Il primo fu quello di Pericle Fazzini, che non mi volle stringere la mano perché Penna gli aveva detto che ero stato in sanatorio. Ma erano artisti che rappresentavano l’ultima propaggine della Scuola Romana, e non mi interessavano tanto.

LLP: Un artista come Toti Scialoja lo conosceva?

MD: Con Scialoja strinsi amicizia quando era già diventato un pittore astratto, influenzato dalla pittura d’azione americana, e aveva tagliato i ponti con la Scuola Romana. Nel 1958 ho iniziato a frequentare più spesso la galleria di Plinio De Martiis, che esponeva artisti con cui empatizzavo come Achille Perilli e Cy Twombly. Da quel momento spostai il mio interesse dalla Vetrina di Chiurazzi a La Tartaruga.

LLP: Le gallerie di via del Babuino non erano propriamente d’avanguardia …

MD: C’erano gallerie che esponevano artisti d’avanguardia, ma non lo facevano in modo consistente. La Vetrina di Chiurazzi era la galleria del Novecento italiano. De Martiis tra il 1954 e il 1956 esponeva Mafai e altri pittori della scuola romana, ma cominciava a collaborare con Dorazio, Perilli, Novelli, tutti artisti con i quali sono poi diventato amico anche se non mi sono investito nel loro lavoro. Il primo artista con cui mi sono veramente identificato è stato Cy Twombly. Per me Twombly ha rappresentato l’entrata di un vero clima internazionale a Roma. Allo stesso tempo, sempre nel 1958, grazie a Mohammed Melehi – un artista marocchino che studiava con Scialoja – sono andato nello studio di Kounellis in Piazza Firenze, che era arrivato a Roma da poco. Con Kounellis e Twombly ho cominciato a frequentare degli artisti d’avanguardia che consideravo veramente tali. D’altro canto, loro erano ai loro inizi, per cui c’era anche un rapporto di parità. Tutto il mio lavoro con l’arte successiva è scaturito dal rapporto intellettuale che avevo con Kounellis e Twombly.

LLP: Tra le poche informazioni che sono riuscito a recuperare su di lei, ho trovato un’intervista a Gian Tomaso Liverani in cui afferma “Mario Diacono è stato il nostro tutore critico e nel 1966 mi propose Kounellis”.

MD: Nel 1966 Plinio (De Martiis, ndr) non riusciva più a vendere le opere di questi artisti (Kounellis, Tacchi, Lombardo) e loro mi dissero che erano alla ricerca di un’altra galleria, in grado di proporre il loro lavoro in modo economicamente redditizio. Suggerii che la galleria giusta poteva essere La Salita di Liverani, e così andai a chiedergli se era interessato a prendere tutto il gruppo di artisti della Tartaruga. Liverani disse, “sì, m’interessa”…

LLP: … un po’ indeciso…

MD: … infatti. Durante la sua indecisione però sono cambiato anch’io: presentatami da Pascali tra i tavolini di Rosati, ho incontrato una persona di Milano e mi sono trasferito lì, perdendo un po’ il contatto con gli artisti romani.

LLP: Il contatto tra Kounellis e Sargentini avvenne nel 1967?

MD: Sì. Io mi sono trasferito a Milano nel marzo del 1967. La persona di cui ti dicevo stava preparando la rivista Bit …

LLP: Daniela Palazzoli?

MD: Sì. Su Bit ho cominciato a scrivere degli artisti romani miei amici. Lì ho pubblicato la recensione alla mostra Fuoco, Immagine, Acqua, Terra all’Attico…

LLP: … mostra che Sargentini considera anticipatrice di Arte Povera-Im Spazio di Germano Celant.

MD: Effettivamente, in parte lo era. Nel periodo in cui ho vissuto a Milano, da marzo a dicembre del ‘67, maturai l’idea di andare negli Stati Uniti. A Roma avevo un amico intimo, Emilio Villa. Villa conosceva una signora, Tiziana Scelba, che era direttrice di un ufficio di rapporti culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti. Grazie a lei, sono venuto a sapere che cercavano un professore di letteratura italiana moderna all’Università di California a Berkeley. Ho fatto la domanda, mi hanno accettato, e sono partito.

LLP: Immagino avesse un’ottima padronanza della lingua inglese…

MD: Niente affatto. Conoscevo soprattutto l’inglese scritto. L’inglese orale lo parlavo poco. Da Berkeley mi avevano detto che nell’insegnare italiano non volevano una persona che parlasse in inglese, ma un native speaker, un puroitaliano. Il mio inglese l’ho perfezionato facendo conversazione con la moglie di un fisico nucleare italiano che insegnava a Berkeley, Emilio Segrè, che d’altronde era di origine tedesca.

LLP: Non ha mai scritto direttamente in inglese?

MD: La storia è lunga: sono arrivato a Berkeley nel gennaio del 1968 per insegnare letteratura italiana. In quel periodo ho scritto alcuni testi sull’arte americana, ma in italiano. Ho continuato a scrivere sull’arte in italiano, anche per pubblicare il libro su Acconci, nel 1975. Se l’avessi fatto in inglese avrebbe avuto una diffusione molto maggiore, ma ho preferito scriverlo in italiano perché mi consideravo ancora uno scrittore italiano. Quando sono tornato negli Stati Uniti, nel 1984, i testi per la galleria a Boston erano scritti principalmente in italiano, ma alcune parti le scrivevo in inglese perché cominciava a venirmi più naturale.

LLP: Questo giocare con le lingue mi ricorda Emilio Villa…

MD: Non giocavo con le parole, scrivevo delle intere sezioni del testo in italiano e altre in inglese. Poi consegnavo il testo a Meg Shore, che metteva il tutto in perfetto inglese. Avendo insegnato tre anni a Berkeley e quattro al Sarah Lawrence College conoscevo però ormai bene l’inglese, e quando non ero soddisfatto pienamente della traduzione la modificavo e la trasformavo, la diaconizzavo per così dire. Alla fine un testo originale non esisteva più né in italiano né in inglese.

LLP: Notavo che gli ultimi due volumi della raccolta dei suoi scritti sono tutti tradotti dall’italiano all’inglese…

MD: Il primo libro, Iconography and Archetypes, e parte del secondo, Archetypes and Historicity, sono stati scritti nel modo che ho detto. Dal 2000 in poi, invece, ho redatto i testi direttamente in inglese. Anche adesso, quando scrivo dei testi per i cataloghi della Collezione (Maramotti, ndr) mi viene istintivo scrivere in inglese e devo fare uno sforzo per redigerlo in italiano.

LLP: Perché uno sforzo?

MD: Essendo abituato a scrivere in inglese, un testo italiano ora mi viene più costruito. Quando successivamente viene tradotto in inglese, devo intervenire sul testo inglese per renderlo il più possibile un nuovo originale.

LLP: Tornando agli anni ‘60, mi diceva che seguiva soprattutto il lavoro di Twombly e Kounellis…

MD: Gli artisti che ho seguito più da vicino nei primi anni Sessanta erano Twombly, Kounellis, Scialoja. Mi piacevano Perilli e Novelli in quanto anche loro artisti del segno/scrittura.

LLP: Una mia curiosità. Ha avuto occasione di vedere dal vivo la mostra di Richard Serra da Liverani?

MD: Penso di non averla vista, ma ho il cataloghino e la sentenza del tribunale in cui si dichiarava che la mostra poteva continuare. Probabilmente l’ho vista, perché andavo a tutte le mostre della Salita; comunque non ne ho un ricordo preciso. Ho scritto per la galleria un testo per un artista che vi esponeva, Ettore Innocente, morto poi abbastanza giovane. Ma ho visto certamente nel 1961 la mostra a Roma di Robert Smithson, con i suoi quadri figurativi. Credo fosse nella galleria di un americano (la galleria George Lester, ndr).

LLP: Curioso … A questo proposito, ha mai visto i quadri di Lawrence Weiner?

MD: No, non li ho mai visti.

LLP: Un altro aspetto che volevo approfondire meglio è il suo rapporto con la letteratura e l’avanguardia. Tra gli anni ‘60 e ‘70 inventa, realizza, auto-produce un gran numero di riviste, edizioni, pubblicazioni. Tutte questa produzione la riteneva più letteratura o avanguardia artistica?

MD: Era letteratura. Quaderno, per esempio – la rivista che feci con Stelio Maria Martini – era pura letteratura d’avanguardia, anche se vi ho pubblicato un paio di testi sull’arte contemporanea.

LLP: I testi di Quaderno sono stati mai ripubblicati?

MD: No, ma sto cercando ora di pubblicare un libro con i testi scritti tra il 1960 e il 1975. Uno dei testi pubblicati su Quaderno era la recensione di una mostra che si era tenuta al MoMA di New York, The Art of Assemblage, che non avevo visto, ma di cui avevo il catalogo e conoscevo buona parte delle opere esposte. I due primi testi che ho scritto sull’arte che ritenevo d’avanguardia sono stati un testo su Kounellis, del 1960, uscito nel primo numero de La Tartaruga (la rivista che faceva Plinio De Martiis, ndr), e un testo dello stesso anno pubblicato sul secondo numero di Appia, la rivista che faceva Emilio Villa. Si intitola Spazio ed esistenza nella pittura americana. Era la recensione a una grande mostra sull’Espressionismo Astratto che si era tenuta alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. Pur scrivendo d’arte su riviste che si occupavano di letteratura, per me l’arte e la letteratura d’avanguardia erano due cose distinte. La letteratura d’avanguardia la praticavo scrivendo dei testi che ritenevo tali, mentre per la pittura d’avanguardia ero essenzialmente un osservatore critico. Nel primo caso il mio coinvolgimento era personale/creativo, nell’altro personale/critico. Percepivo una relazione forte tra le due realtà, pur essendo due linguaggi molto distanti.

LLP: Il fatto che avesse una maggiore affinità con artisti come Twombly o Kounellis era perché con essi condivideva un interesse per la poesia e la letteratura?

MD: Niente affatto, l’arte e la letteratura erano due cose totalmente separate. Una si rivolgeva allo sguardo, l’altra alla parola. Dal punto di vista sia critico che formale, sono partito dalla ricerca fatta per la tesi di laurea sul Futurismo nel 1955. Su Lacerba, ad esempio, si pubblicavano oltre che riproduzioni di opere anche scritti letterari degli artisti futuristi, come Carrà e Boccioni. Anche se nel Futurismo il linguaggio letterario e quello figurativo erano spesso intrecciati, per me rimanevano due espressioni separate. La parola aveva le sue leggi interne così come il guardare, ma provenivano da due mondi distinti. Ciò che li teneva uniti era la contemporaneità, il fatto che entrambi obbedivano allo spirito del proprio tempo.

LLP: Com’era visto da quegli artisti? Un critico?

MD: Un compagno di strada.

LLP: Un compagno di strada nel quale coesistevano la distanza del critico e la vicinanza dell’amico?

MD: Sì. Li frequentavo spessissimo e scrivevo anche su di loro. Nel 1960 Scialoja realizzò un’edizione in 30 esemplari di suoi lavori grafici con testi di quattro poeti, tra cui uno mio. Penna e Kounellis abitavano negli anni Sessanta a un paio di isolati di distanza; spesso uscivo dallo studio di Kounellis e andavo a casa di Penna. O viceversa.

LLP: Ho l’impressione fosse più vicino al campo della letteratura che a quello di un’arte che utilizzava la parola come linguaggio (come la poesia visiva o concreta.) A posteriori risulta evidente che molta della poesia visiva e concreta alla bidimensionalità del libro ha finito per preferire la tridimensionalità dell’oggetto.

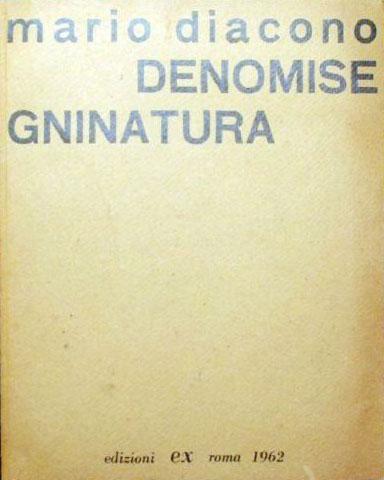

MD: Sì, decisamente. Fino a quando sono stato a Roma, ho praticato una poesia puramente verbale. Dopo, nei mesi in cui sono stato a Milano, ho cominciato a fare poesia oggettuale: prendevo degli oggetti, li manipolavo, vi aggiungevo un testo. Dall’estate del 1967 a quella del 1977 ho fatto solo poesie oggettuali, le prime pubblicate in un volume intitolato ObjTexts. Ti è mai capitato di vederlo?

LLP: Mai dal vivo. In compenso ne ho trovata una copia su eBay! … Ha mai scritto invece su Marcatré?

MD: Sì, vi ho pubblicato il testo scritto per un’opera teatrale di Egisto Macchi, AlterAction, per il quale Kounellis aveva realizzato le sue prime scenografie.

LLP: Queste poesie-oggetto esistono ancora?

MD: In parte sì.

LLP: C’era un’influenza di Emilio Villa almeno inizialmente?

MD: C’era una corrispondenza. Per me le influenze fondamentali erano Breton e Joyce…

LLP: … che lei ha anche tradotto…

MD: … sì, un lungo passaggio di Finnegans Wake. Lo pubblicai sul primo numero deLa Tartaruga, nel ‘61, insieme al testo su Kounellis. Lo tradussi con l’aiuto di un poeta australiano amico di Villa.

LLP: Ha tradotto anche Henri Michaux…

MD: Sì, Conoscenza per Abissi. È uscito nel 1967 da Rizzoli. Recentemente una casa editrice, Quodlibet, l’ha ripubblicato a mia insaputa.

LLP: Ero anche curioso di capire com’era nato il rapporto con Napoli e gli artisti che operavano lì. Di base lei era a Roma?

MD: Sì. All’inizio il contatto era esclusivamente con Stelio Maria Martini, che avevo conosciuto tramite Villa. Insieme decidemmo di fare questa rivistina (Quaderno, ndr) di cui sono usciti tre numeri. Successivamente, con Emilio Villa facemmo Ex, di cui uscirono solo quattro numeri. Il primo numero era pronto nel ‘61, ma venne pubblicato solo nel ‘63.

LLP: Erano riviste che avevano una loro diffusione?

MD: Minima. In pratica le davamo in regalo agli amici. Non erano in vendita nelle librerie.

LLP: Più che riviste vere e proprie erano pubblicazioni d’artista…

MD: Le idee di lavoro che condividevo con artisti e scrittori giovani non trovavano alcuno spazio nelle pubblicazioni della cultura ufficiale, d’altronde non ne facevano parte. Per questo dovevamo costruirci uno spazio nostro, altro, indipendente dai canali della comunicazione ufficiale. La scelta era tra l’invisibilità o il fare le cose da noi.

LLP: Anche questo è interessante. Una delle ragioni per cui oggi in Italia assistiamo ad un boom di riviste indipendenti, credo sia da attribuirsi alla volontà di ognuno di crearsi uno spazio proprio rispetto al sistema istituzionale.

MD: Esattamente. Anche se potenzialmente esistevano dei canali di comunicazione, bisognava però coesistere con delle altre presenze ideologicamente non accettabili. C’era un bisogno di purezza ideologica. La rivista pubblicata a spese nostre e distribuita solo agli amici rappresentava la necessità di sostenere una purezza ideologica. Una volta Sanguineti mi chiese per una rivista belga, Phantomas,un testo di poesia. Glielo mandai. Tra i diversi testi pubblicati ce n’era anche uno suo. Villa, dato che riteneva Sanguineti uno scrittore parte dell’establishment, quasi litigò con me e praticamente mi disse “stai con me o con Sanguineti”. Con Sanguineti eravamo diventati amici nel 1960, proprio poco prima che conoscessi Villa, che mi venne presentato da Topazia Alliata. A Cerisy-la-Salle, un piccolo villaggio della Normandia, c’era un centro culturale, fondato da Anne Heurgon-Desjardins, figlia del giornalista Paul Desjardins, dove ogni anno erano organizzati dei convegni tematici a cui partecipavano molti noti intellettuali europei. Nel 1960 il tema del convegno era Ungaretti, di cui ero diventato da poco segretario. Ungaretti invitò due soli italiani a parteciparvi: me e Sanguineti. Ci conoscemmo appunto in quell’occasione.

LLP: Volevo tentare di orientarmi meglio all’interno della sua lunghissima bibliografia. Per esempio capire quali erano le riviste sui cui scriveva i testi critici e quali, al contrario, erano più pubblicazioni d’artista.

MD: Linea Sud e Documento Sud erano riviste sulle quali scrivevo, ma nella cui redazione non ero coinvolto. Pubblicai una cosa anche su Dettagli. Le riviste che ho realizzato direttamente sono state Continuum con Luciano Caruso e Stelio Mario Martini, Quaderno con Martini, Ex con Emilio Villa, aaa con Ugo Carrega e Tau/Ma con Claudio Parmiggiani. Tutte le altre sono riviste con le quali ho solo collaborato.

LLP: E le sperimentazioni come Architexture?

MD: Sono cose che ho fatto quando mi sono trasferito a Berkeley, negli Stati Uniti.

LLP: Quando va a Berkeley entra più in contatto con gli artisti o con i poeti?

MD: I contatti che avevo in quel periodo erano soprattutto epistolari. L’unico contatto stretto con il mondo letterario è stato quello con Ken Friedman, che in quegli anni era il rappresentante di Fluxus a San Francisco. Non avevo un rapporto con gli artisti californiani di quel periodo. Solo una volta andai a visitare Larry Bell a Los Angeles. Nel giugno del 1969 andai invece a New York, dove ho conosciuto Joseph Kosuth e Vito Acconci. In quegli anni esisteva una rivista italiana sulla quale ho pubblicato quasi tutti i miei testi critici, Collage.

LLP: Chi la faceva?

MD: Antonino Titone, un musicologo che tra le altre cose era anche uno degli organizzatori del festival di Palermo, dove ci fu nel ‘65 anche un famoso convegno del gruppo 63. Per il festival del 1965 organizzai con Cesare Vivaldi una mostra, intitolata Report 1, dove erano riuniti gli artisti romani e internazionali influenzati dalla Pop …

LLP: …Tacchi, Lombardo…

MD: … Ceroli, Pascali, un gruppo di artisti di Pistoia, e nella sezione curata da Otto Hahn

Gerhard Richter.

LLP: Quando si trovava a New York cosa scriveva? Recensioni o saggi?

MD: Per Collage ho scritto un lungo saggio su Robert Morris, e un altro su Serra/Nauman/Kosuth. Come dicevo, nell’estate del 1969, quando vivevo a Berkeley, sono andato a New York e ho incontrato Kosuth e Acconci. Con entrambi cominciai una corrispondenza non fitta, ma un’interazione ci fu soprattutto a partire dal 1972, quando mi trasferii a New York. Nel caso di Acconci, poi, questa si è tradotta nella monografia che ho pubblicato su di lui nel 1975.

LLP: La monografia era stata commissionata da qualcuno?

MD: No, era una mia idea, ma stimolata da un amico, Luigi Ballerini, che insegnava allora alla New York University. Ballerini stava pensando a una casa editrice, Oolp (Out of London Press), che pubblicasse testi in italiano e inglese. Il primo libro che uscì fu la mia monografia su Acconci.

LLP: Acconci le interessava per il fatto che proveniva dalla poesia?

MD: Sì, mi interessava moltissimo che fosse passato dalla poesia pura alla poesia performativa e dalla poesia performativa alla performance.

LLP: Mentre Kosuth per l’uso del linguaggio…

MD: Era l’uso del linguaggio come riflessione sull’arte e non sul linguaggio stesso. Nel periodo in cui ho insegnato a Berkeley, se avevo rapporti con l’arte era con Roma o New York, non con San Francisco.

LLP: Quindi a New York non è un caso che poi entra in contatto con Kosuth e Acconci…

MD: Avevo cominciato già nel ‘69 un rapporto con loro, che non ho mai interrotto.

LLP: Un movimento come Oulipo rientrava tra i suoi interessi dell’epoca? Scrittori come Raymond Queneau, Italo Calvino etc…

MD: No, per me erano ancora letteratura pre-d’avanguardia.

LLP: E un’artista come Agnetti? Immagino potesse rientrare tra i suoi interessi…

MD: L’ho conosciuto attraverso Claudio Parmiggiani, di cui era amico stretto. Agnetti era un fenomeno nato quando ero già negli Stati Uniti. Non mi sono mai soffermato tanto sul suo lavoro. Trovavo in lui un lato self-promotional, milanese, che era estraneo alla mia cultura romana. Da tutte le persone self-promotional mi sono sempre sentito lontano. Quando ero a Milano, la mia amica Daniela Palazzoli mi portò a Torino a vedere, verso la fine del 1967, una mostra che lei aveva organizzato, Con temp l’azione. In quell’occasione ho conosciuto quasi tutti gli artisti dell’Arte Povera, scrissi anche una recensione della mostra, uscita nel dicembre del 1967 su Bit.Era una mostra che precedette di poco la definizione di Celant di “Arte Povera”. Ma erano gli stessi artisti. Del resto Celant aveva fatto parte nel ‘67 con me, Tommaso Trini e Daniela della redazione di Bit. Era il clima del momento.

LLP: Infatti Con temp l’azionee Fuoco, Immagine, Acqua, Terrasono considerate due mostre che hanno contribuito all’affermarsi dell’Arte Povera…

MD: ... e che ho recensito subito. Ho incluso le recensioni in un libro che dovrebbe uscire prossimamente, di testi che vanno da quello su Kounellis del ‘61 all’introduzione per la monografia su Acconci.

LLP: Come giudicava il linguaggio di quel gruppo di artisti?

MD: Per me, erano la nuova avanguardia.

LLP: Non a caso ha lavorato con alcuni di loro.

MD: Sì. Paolini, Pistoletto, Boetti, Kounellis, Merz, Calzolari.

LLP: Quindi nel 1967 va a Berkeley e in seguito a New York per un breve periodo?

MD: Sono tornato in Italia nell’agosto del 1970 e ripartito per gli States nel settembre del ‘72.

Ci sono rimasto fino all’estate del ‘76.

LLP: Così la parentesi californiana dura dal 1968 al 1970?

MD: Sì. Ero andato a Berkeley nel dicembre del ‘67 con una borsa di studio Fulbright, che non permetteva però di stare più di tre anni. Quando sono tornato, venni a Roma e feci delle cose con artisti che stavano emergendo allora come Chia, Notargiacomo.

LLP: Torna nell’anno giusto. Nel 1970 si trasferiscono a Roma Luigi Ontani ed Emilio Prini. A questo proposito, volevo conoscere meglio il suo rapporto con Prini.

MD: Di Prini ho pubblicato un’opera intitolata Zwei Texte su Tau/Ma. Il suo lavoro mi interessava moltissimo, ma non riuscivo a vederlo perché quasi non ne faceva più. Quando l’ho incontrato personalmente a Roma, e poi l’ho frequentato, il suo lavoro era diventato praticamente invisibile.

LLP: Quindi a Roma collabora con il giovane Chia, Notargiacomo, Clemente …

MD: Con Clemente dopo. Del gruppo di artisti della fine degli anni Settanta, Chia era l’unico con cui lavoravo nel 1971-72. All’epoca era un artista decisamente concettuale. In quei due anni in cui lo frequentai per la prima volta, non l’ho visto mai prendere in mano una matita. Un giorno fece un lavoro concettuale per la galleria La Salita con una Bibbia in latino che gli prestai e non mi restituì. Clemente l’ho incontrato solo nel 1980, a Roma.

LLP: Quanto rimane a Roma dopo Berkeley?

MD: Due anni.

LLP: E cosa fa? Scrive?

MD: Ho continuato a fare dei libri-oggetto, ho tradotto dei romanzi dal francese e dall’inglese, ho raccolto i testi critici di Ungaretti per i Meridiani di Mondadori. Nel 1972 tornai negli Stati Uniti, e andai ad insegnare a Sarah Lawrence College fino al 1976.

LLP: Lì si dedica esclusivamente all’insegnamento o continua a scrivere?

MD: Ho scritto solo il libro su Acconci, e scritto/prodotto molte poesie-oggetto.

LLP: Quindi le poesie-oggetto rappresentano una seconda fase del suo rapporto con la poesia, con un passaggio dalla bidimensionalità alla tridimensionalità?

MD: Sì. I mie testi erano già diventati tridimensionali quando ero a Milano. Ma a partire dal 1972 la parola quasi scompare, diventa un elemento secondario rispetto all’oggetto in sé. L’oggetto rimane tuttavia essenzialmente parte del linguaggio poetico. Non ho mai considerato quel lavoro lì arte visiva, solo poesia.

LLP: Questa è una distinzione fondamentale. Molte figure che hanno sperimentato in quegli anni con la poesia hanno finito per considerarsi artisti perdendo una certa vivacità nel linguaggio.

MD: Sono d’accordo. Non erano alla fine né poesia né arte, ma un ibrido che non portava da nessuna parte.

LLP: Finito l’insegnamento al Sarah Lawrence College dove va? Come finisce a Bologna?

MD: Avevo da diversi anni, dal 1966, un rapporto molto stretto con Claudio Parmiggiani. Nell’estate del ‘75 Parmiggiani mi portò a casa di Achille Maramotti. Nella primavera del 1976 Maramotti venne a New York per lavoro, fermandocisi una decina di giorni. Ci vedemmo in quel periodo ogni giorno, facevamo dei giri nelle gallerie e nei musei. Nel giugno del ‘76 mi presi un anno sabbatico dal College, e andai a Bologna dove viveva Parmiggiani. Lì Claudio mi presentò un gallerista di Udine, Ferruccio Fata, e con Fata aprii una galleria l’anno successivo. Facemmo solo una mostra: una collettiva con Ferruccio De Filippi, Mattiacci, e Parmiggiani. Il rapporto finì subito dopo, e nel 1978 aprii una galleria per conto mio.

LLP: Come mai un intellettuale come lei decise di aprire una galleria? Mi sembra di intuire che all’inizio fosse spinto anche da una certa ideologia o comunque avesse una certa idiosincrasia verso l’arte istituzionale e il mercato. Aprire una galleria era come passare dalla parte del nemico…

MD: Non era così perché gli artisti che esponevo erano gli stessi sui quali avevo scritto nel passato. L’idea della galleria era legata sia all’arte che al linguaggio. Il progetto era di organizzare delle mostre di una sola opera sulla quale scrivevo un testo, stampato e disponibile il giorno dell’inaugurazione. I miei tre libri –Verso una nuova Iconografia, Iconography and Archetypes, Archetypes and Historicity – sono nati in questo modo.

LLP: Un autoritratto della sua attività.

MD: Un’auto-rappresentazione del mio tentativo di individuare il formarsi dell’arte d’avanguardia, che in qualche modo era stato preceduto dai testi scritti tra il 1960 e il 1975. La prima mostra era costituita da un unico lavoro di Kounellis, James Ensor; poi è stata la volta di Parmiggiani; la terza mostra aveva il titoloPer una politica della forma, e c’erano un lavoro ciascuno di Calzolari, Merz, Kounellis.

LLP: C’era una partecipazione attiva da parte degli artisti?

MD: Certo, le mostre le facevo direttamente con loro. È successo così pure per tutte le mostre che ho fatto in America, anche se nel caso di vendite davo sempre una commissione alle gallerie che rappresentavano gli artisti. Non ho mai fatto una mostra semplicemente attraverso un’altra galleria.

LLP: Achille Maramotti comincia a sostenerla in quel momento?

MD: Comincia dalla prima mostra. Di ogni mostra che facevo, comprava un lavoro.

LLP: Beh, è incredibile. Una sintonia speciale. Com’è nata?

MD: È nata, in sostanza, dai dieci giorni passati insieme a New York.

LLP: Lui già collezionava?

MD: Sì, aveva già parecchie opere importanti, ma collezionava sporadicamente. Quando sono da New York sono andato a Bologna e attraverso Claudio (Parmiggiani, ndr) ho ripreso i contatti con lui, abbiamo lentamente cominciato a formulare un progetto di galleria, che inizialmente non c’era.

LLP: Esisteva da parte di Maramotti un sincero interesse per le ricerche artistiche che lei seguiva o si trattava di un’affinità più sul piano umano?

MD: Maramotti, avendo collezionato prima i pittori del Novecento italiano e poi Fontana e Manzoni, mi aveva detto a New York di essere interessato a collezionare gli artisti dell’ultima generazione. Poco dopo, mentre ero in Italia, nell’estate del ‘76, capitò che un mio amico musicista, Egisto Macchi, avesse un serio problema nel mettersi in pari con il fisco. Macchi era l’autore dell’opera di teatro musicale AlterAction per la quale avevo scritto il testo e Kounellis realizzato le scene e i costumi, in due versioni successive. Per risolvere i suoi problemi economici, dunque, Macchi si decise a vendere tre quadri importanti che aveva, e mi chiese un aiuto a questo proposito. Dei tre quadri, il primo era uno Schifano del ‘60 con la scritta 1960; il secondo un Kounellis del ‘61 con lettere colorate, che Macchi aveva comprato a Jannis come compenso per la sua prima scenografia; il terzo un Kounellis del ‘66, il profilo minimale di una casa su cui posa una nuvola, acquistato come compenso per la sua seconda scenografia per AlterAction. Aveva dunque questi tre quadri notevoli, e mi chiese di dargli una mano a venderli. Telefonai subito a Maramotti, che disse: “Mandami le immagini; se m’interessano, poi, portatemi i quadri per guardarli.” Caricammo perciò i quadri sul tetto della macchina di Macchi e li portammo a Reggio Emilia. Li poggiammo alle pareti e ai mobili nel suo ufficio, li guardò a lungo, e approvò: “Li compro tutti e tre”. Fece all’istante un assegno per la somma corrispondente a quanto Macchi doveva al fisco.

LLP: Maramotti ha sostenuto anche un progetto editoriale come Tau/Ma. Questo è un esempio di puro mecenatismo…

MD: I primi sei numeri di Tau/Ma vennero stampati nella tipografia interna della Max Mara.

Il settimo e ultimo lo affidammo ad Alvaro Becattini a Bologna.

LLP: Beh, un caso veramente unico in Italia…

MD: Nemmeno in America esisteva questo tipo di mecenatismo, perché lì tutta la filantropia si fa con un beneficio fiscale. Per gli artisti era diverso. Quando andai a New York nel 1969, Kosuth mi disse che riceveva uno stipendio da Rauschenberg pur non lavorando per lui. Esisteva, pare, una tradizione per cui gli artisti che diventavano ricchi stipendiavano gli artisti più giovani.

LLP: Ha saputo che la collezione di Rauschenberg è stata messa in vendita e smantellata?

MD: Sì, ho visto la bellissima mostra a New York (The Private Collection of Robert Rauschenberg, Gagosian Gallery, New York, 2011, ndr). Mi è dispiaciuto moltissimo che venisse dispersa. È stato un atto pressoché criminale perché la collezione di Rauschenberg era veramente la cosa più vicina ad una Wunderkammer contemporanea.

LLP: Un’altra curiosità. Hai mai conosciuto Ketty La Rocca?

MD: Non sono stato in rapporto con i poeti visivi fiorentini. Con una sola eccezione. Nell’estate del 1972, l’anno in cui tornai in America, Graziella Lonardi stava organizzando la mostra Contemporanea, e insistette perché curassi la sezione dedicata alla poesia visuale. Dato che stavo per partire, non riuscii a occuparmi delle opere da esporre. Così le diedi una lista di nomi e scrissi il testo introduttivo; si occupò lei di trovare le opere. Tra gli artisti che avevo incluso c’era Lamberto Pignotti, che era di Firenze.

LLP: E Corrado Costa?

MD: L’ho incontrato spesso perché era grande amico di Villa. L’ho visto parecchie volte con Villa tra il 1965 e 1967, poi ci siamo persi di vista perché sono andato negli Stati Uniti. Nel 1981/’82 avevo tradotto un paio di libri di Harold Bloom (The Anxiety of Influence, Kabbalah and Criticism). Qualche tempo dopo mi capitò di ri-incontrare, dopo anni, Costa, e abbiamo cominciato a chiederci del nostro lavoro. Gli ho domandato di cosa si stesse occupando, e lui mi ha detto che era molto preso in quel momento da un libro di Harold Bloom, La Kabbala e la tradizione critica. Che avevo appena tradotto!

LLP: Come mai decise di trasferirsi con la galleria da Bologna a Roma?

MD: Portare avanti una galleria d’arte a Bologna (e in seguito lo stesso a Boston) era allora come bastonare un cavallo morto. Così sono tornato a Roma. La prima mostra che ho fatto è stata di Mario Ceroli, un artista sul quale avevo scritto negli anni Sessanta e di cui ero rimasto molto amico.

LLP: A Roma dove apre la galleria?

MD: A Piazza Mignanelli, accanto alla nuova galleria di Plinio de Martiis.

LLP: Conoscendola meglio mi rendo conto che per lei avere una galleria era equiparabileal produrre una pubblicazione indipendente. L’approccio e l’obiettivo era lo stesso: fare le cose che voleva e come voleva. Il suo modo di concepire la galleria in questo senso era molto anticonformista.

MD: Infatti non ho mai partecipato ad una fiera d’arte in vita mia.

LLP: In questo credo che il sostegno di Achille Maramotti sia stato fondamentale.

MD: Assolutamente. Se non ci fosse stato lui, non avrei mai aperto una galleria, né a Bologna né a Roma. A parte quella di Ceroli, che era una sorta di numero zero, la prima vera mostra che ho fatto a Roma, nel 1980, è stata quella di Kounellis. Erano quattro grandi carte in bianco e nero, con accumulazioni di teste para-espressioniste. Come le lettere del 1960 antropomorfizzate. Achille ne comprò subito una.

LLP: A Roma quindi espone Kounellis, Ontani, Cucchi, Chia, Fischl, Schnabel…

MD: … e Mario Merz, che avevo conosciuto bene nel 1977.

LLP: Immagino andaste d’accordo. Era un grande amante della poesia.

MD: Per Merz era importante il fatto che fossi stato segretario di Ungaretti. Si sentiva molto vicino al linguaggio di Ungaretti. Quando stavo per trasferirmi a Boston, lo incontrai in un aeroporto, portava la struttura di un igloo sotto un braccio. Mi disse che stava andando in America per fare una mostra, e mi chiese “Tu che fai?”. Gli risposi che volevo aprire una galleria, anch’io in America. Allora mi disse: “Perché invece di aprire una galleria non vieni a fare il direttore del mio studio?”

LLP: A questo punto vorrei farle una domanda su quella che, almeno per me, è una seconda fase del suo percorso rappresentato da un interesse esclusivo verso il linguaggio della pittura. Anche se già in precedenza aveva lavorato con artisti che usavano questo mezzo, le mostre di Chia, Cucchi, Salle, Fischl, Schnabel lo dimostrano chiaramente.

MD: A Bologna avevo esposto nel primo anno esclusivamente artisti dell’Arte Povera. L’anno successivo esposi invece Chia, Cucchi, Ontani e De Maria. Quest’ultimo lo esposi perché un giorno, nel 1978, venne in galleria Franco Toselli. Cominciammo a parlare di artisti giovani, e insistette su uno che era per lui molto interessante. Gli chiesi allora che tipo di lavoro faceva. Lui tirò fuori dalla tasca una piccola busta bianca, da cui estrasse dei piccolissimi disegni a matita. Erano di Nicola De Maria. Gli chiesi immediatamente di mettermi in contatto con lui, e così facemmo una mostra l’anno dopo. Devi sapere che quando a Bologna inaugurai la mostra Per una politica della forma, la prima persona che entrò a vederla era Sandro Chia. Poco tempo dopo andai a Roma e visitai il suo studio, che all’epoca condivideva con Cucchi. Così nel 1979 i primi artisti che ho voluto esporre sono stati loro due.

LLP: Era convinto di un’originalità e di un valore nel lavoro di questi artisti o c’era più una sintonia con le persone.

MD: Se guardi alle prime due mostre che ho fatto di Chia e di Cucchi, il linguaggio della loro pittura era fortemente attaccato al linguaggio dell’oggetto. Non c’era ancora la pittura come quadro. C’era la pittura come desiderio di riportare il segno nel lavoro concettuale. Quelle due mostre erano entrambe delle installazioni. Poi il loro lavoro si è evoluto rapidissimamente in termini di pittura, e ho seguito questa evoluzione perché in quel momento la consideravo un atto di avanguardia.

LLP: Perché?

MD: Perché era una pittura nuova. Era un modo completamente inedito di fare pittura.

LLP: Rispetto al linguaggio della pittura…

MD: … ma anche rispetto all’oggetto, perché ne era un’evoluzione. Erano artisti che evolvevano dal concettualismo alla pittura. In quel momento la pittura era una cosa vitale.

LLP: Come nasce invece il rapporto con gli americani che espone a Roma?

MD: Quando avevo la galleria a Bologna, nel giugno del 1978 presentai un’installazione di Vito Acconci. L’anno prima si era aperta a Bologna una fiera d’arte che aveva suscitato un certo interesse, infatti molti giovani artisti americani vennero per la fiera nel ‘78. Un artista che venne a vedere la mostra di Acconci era David Salle. Si presentò dicendomi che era un artista e che ci teneva a farmi vedere il suo lavoro. Mi mostrò le diapositive delle sue prime opere, a metà tra la figurazione e la concettualità. Gli dissi che mi interessavano molto, ma che in quel momento non ero in grado di pagare le spese di trasporto. (L’installazione di Acconci fu costruita in situ da un giovane artista bolognese, Antonio Violetta.) Gli promisi comunque che l’avrei contattato appena avessi avuto l’occasione di esporlo. Ogni anno andavo a New York per una o due settimane, così nel 1981 lo andai a trovare. Poi, nell’estate del 1979 credo, a Roma mi dissero che era in città una gallerista americana e che avrei dovuto incontrarla. Era la giovanissima Mary Boone. Ci vedemmo a Campo dei Fiori, mi mostrò già stampati gli inviti per tutta la prossima stagione di mostre. Tra gli artisti che esponeva, quelli di cui avevo già visto delle immagini e che più mi avevano colpito erano Ross Bleckner e Julian Schnabel. Le dissi che mi pareva un gruppo molto interessante con il quale cominciare una galleria, ma che se vi avesse aggiunto David Salle il gruppo sarebbe stato ancora più coerente. Mi disse, “Ma David Salle lo rappresenta Annina Nosei”. E io: “Beh, telefonagli lo stesso e digli che vuoi esporlo”.

LLP: Quando avviene questo incontro con Mary Boone, lei aveva già lavorato con Schnabel e Bleckner?

MD: Sapevo del lavoro di Schnabel, ma non di quello di Bleckner. Lei li aveva già esposti tutti e due.

LLP: Dal punto di vista critico, a New York tutti questi artisti erano già considerati come parte di una corrente o di un gruppo?

MD: No, erano ancora individui separati, non c’era ancora nessuna specifica aggregazione neo-espressionista. L’aggregazione si è fatta precisa con Aperto 80 alla Biennale di Venezia.

LLP: Dove ha visto per la prima volta il lavoro di Schnabel?

MD: Avevo visto delle immagini sulle riviste, credo Artforum. Erano le opere in cui utilizzava i piatti come supporto della pittura. Quando nel 1981 sono andato a New York, attraverso David Salle ho incontrato Schnabel e Bleckner. Poi, tramite Bleckner, ho conosciuto Eric Fischl. Bleckner, Fischl e Salle erano stati insieme nei primi anni Settanta al CalArts, il California Institute of the Arts diretto da Baldessari. Così, dopo la mostra di Salle nel 1982 ho organizzato nel 1983 le mostre di Schnabel e Fischl.

LLP: Per quanti anni ha avuto la galleria a Roma?

MD: Ho aperto nel 1980 e fino al 1982 sono stato a Piazza Mignanelli; l’anno dopo, mi sono trasferito in Via Vittoria. Per me, era stato importante aver fatto una dopo l’altra, come una specie di manifesto, le mostre di Basquiat e Kosuth nel 1982. Era un modo di dichiarare che non era importante la pittura in sé, ma l’idea di arte che c’era dietro il lavoro. La mostra di Basquiat si intitolava Il campo vicino l’altra strada. Il testo che ho scritto per quella mostra appare nelle bibliografie come il primo catalogo uscito di Basquiat.

LLP: Basquiat aveva esposto già da Emilio Mazzoli…

MD: Sì, lo aveva mostrato nel 1981 come Samo. Io avevo esposto un unico quadro che era di 2 metri per 4.

LLP: Quindi non l’opera presente nella Collezione Maramotti?

MD: No.

LLP: Riuscì a venderla?

MD: No, non la vendetti. Costava 7.000 dollari.

LLP: Per quell’epoca erano tanti?

MD: Tanti ma non tantissimi. Oggi l’opera è di proprietà di Tony Shafrazi, che ne chiede 25 milioni.

LLP: A quei tempi Basquiat era già conosciuto?

MD: Abbastanza. Avevo visto dei suoi quadri a Documenta, nel giugno di quel 1982, e mi erano piaciuti moltissimo. Basquiat doveva fare nell’autunno successivo un’altra mostra da Mazzoli, che per questo gli aveva procurato uno studio a Modena. Basquiat è stato lì per due-tre mesi, e ha dipinto i sei grandi quadri che dovevano apparire nella mostra. Terminati i quadri, non so per quale motivo ha litigato con Mazzoli e se n’è andato. Di quei sei quadri, cinque sono andati alla galleria Bruno Bischofberger – che però non li ha esposti subito – e uno ad Annina Nosei, la prima gallerista che l’aveva esposto e che aveva anche organizzato la mostra a Modena. Dato che la Nosei non aveva modo di portare il quadro a New York, mi ha chiesto se ero interessato a esporlo. L’ho preso al volo e ci ho fatto immediatamente la mostra.

LLP: Qual era il pubblico che seguiva l’attività della sua galleria a Roma in quel momento?

MD: Dal punto di vista collezionistico, quasi nessuno tranne Maramotti. Criticamente c’erano invece molte persone interessate.

LLP: Quando comincia a esporre gli americani, chi altro in Italia esponeva quegli artisti?

MD: Credo che David Salle avesse esposto una volta a Napoli da Lucio Amelio. Schnabel non aveva ancora esposto. Eric Fischl aveva avuto un quadro in una mostra di gruppo uno o due anni prima, che aveva attirato l’attenzione del critico dell’Unità.

LLP: In sostanza lei è stato tra i primi a riflettere da un punto di vista critico e a teorizzare su questo gruppo di artisti?

MD: In Italia nessuno aveva fatto una mostra di Salle, Schnabel, Basquiat e Fischl nel giro di pochi mesi in quel periodo. Probabilmente neanche in Europa, ma bisognerebbe vedere le bibliografie.

LLP: Prima mi diceva che ha esposto volontariamente uno dopo l’altro Basquiat e Kosuth. Rispetto alla sua idea di arte, che valore simbolico aveva questa associazione?

MD: Per me non c’era contraddizione tra ciò che era stata negli anni ‘60 e ‘70 l’arte concettuale e quello che negli anni ‘79-’82 stavano facendo i nuovi pittori. Si trattava di un percorso storico nel quale non c’era niente da rinnegare né da privilegiare.

LLP: Da che punto di vista metteva sullo stesso piano i pittori degli inizi anni ‘80 e i concettuali degli anni ‘60? In un’ottica avanguardistica rispetto all’arte stessa? Al provare a fare un passo in avanti rispetto a ciò che li precedeva?

MD: Esattamente. SI trattava in entrambi i casi di artisti che contribuivano a fare un passo avanti nel discorso dell’arte.

LLP: Aldilà di Kosuth, non hai mai lavorato con i concettualisti storici?

MD: No, mi concentravo sempre sull’artista individuale. Il movimento in sé mi interessava solo teoricamente.

LLP: Non intendevo quello, infatti. Mi chiedevo se aveva avuto rapporto con qualcuno tra Sol LeWitt, Robert Barry o Lawrence Weiner…

MD: Sol LeWitt l’avevo incontrato nel 1969 con Kosuth, ed ero anche andato al suo studio, ma consideravo il lavoro di Kosuth il più radicale di tutti, ed era quello che mi interessava di più. Lo stesso vale per Acconci. Entrambi sono stati molto importanti nella mia comprensione di quello che stava succedendo nel mondo dell’arte.

LLP: Beh, se analizziamo il lavoro Sol LeWitt in chiave pittorica credo sia molto interessante…

MD: Certamente è un pittore! Ha definito i parametri dell’arte concettuale, ma è anche un pittore e scultore.

LLP: In questo senso ero sorpreso dal non trovare LeWitt né nella Collezione Maramotti né nel suo percorso.

MD: La Collezione vera e propria è cominciata come progetto nel 1976, e Maramotti acquistava in modo selettivo gli artisti giovani di quel momento. Per questo non ci sono Pollock, Rothko, né gli artisti Pop.

LLP: Però c’è Acconci.

MD: Sì, un lavoro realizzato nel 1978.

LLP: Rispetto al suo pensiero sulla pittura, LeWitt è una figura interessante?

MD: Assolutamente sì, ma non ho potuto scrivere di tutti.

LLP: Negli anni ‘80, aldilà della pittura, ho notato che ha seguito molto il lavoro di Cady Noland, oggi una figura di culto.

MD: Cady Noland era stata mia studentessa quando insegnavo al Sarah Lawrence College. Ora sono anni che non lavora, o comunque si rifiuta in ogni modo di esporre. Tre dei lavori di Cady Noland nella Collezione li abbiamo comprati direttamente da lei, un altro in asta. Dopo aver acquistato i lavori dal suo studio, le ho chiesto se di fare una mostra con un lavoro nuovo, e lei mi ha categoricamente risposto di no.

LLP: In uno dei suoi volumi scrive che dopo il radicalismo del linguaggio concettuale e il successivo avvento degli artisti che utilizzavano la pittura, il rapporto di questi ultimi con la storia dell’arte ha assunto la forma di una sorta di “revisionismo”. Coloro i quali hanno reintrodotto la pittura alla fine degli anni ‘70 sono stati costretti a ripensare un’iconografia e sono stati i primi postmoderni a produrre rappresentazioni senza una relazione mimetica con la realtà. Al contrario di quanto avvenuto nel surrealismo dove la realtà era mediata attraverso i sogni o nel pop attraverso il consumo, con la produzione di figurazioni meta-storiche. In quest’ottica mi chiedevo se fosse d’accordo nel considerare Giorgio de Chirico come una sorta di cappello di tutto questo, il primo vero post-moderno.

MD: De Chirico per me non è solo l’archetipo del cosiddetto post-moderno, ma dell’artista del XX Secolo. Non è grande come Picasso, ma per me è più importante di Picasso.

LLP: Concordo pienamente. Mi chiedevo se de Chirico fosse una figura influente per tutti gli artisti americani con cui ha lavorato.

MD: In qualche modo sì, anche se non lo dichiaravano. Solo Peter Halley mi ha detto che il de Chirico metafisico è stato l’artista che lo ha influenzato più profondamente. Questo ha ovviamente aumentato il mio interesse per Halley, un artista al quale sono ancora molto vicino. Mi piacerebbe esporre insieme De Chirico 1912-14 e Peter Halley 1982-84.

LLP: È comunque David Salle il primo artista americano al quale si avvicina e che fa da effetto domino sugli altri?

MD: Sì, Salle è stata la cerniera tra gli artisti americani concettuali e quelli venuti dopo.

LLP: Una curiosità. Ad oggi, nel 2012, data la coerenza quasi scientifica del suo pensiero sull’arte, considera artisti quali Fischl, Bleckner, Cucchi, Chia aderenti alla sua idea di arte?

MD: Nel 2012, sono tutti artisti che hanno in qualche modo perso di vista l’essenza del loro fondamento.

LLP: La sua sintonia con l’arte di questi artisti è legata a singoli lavori o anni precisi?

MD: È legata al periodo che va essenzialmente dal 1979 al 1984. A partire dal 1985, nessuno dei Neo-espressionisti, americani, italiani o tedeschi, è riuscito a svilupparsi in modo significativo sopra il livello raggiunto prima. Il quadro più recente di quel gruppo di artisti nella Collezione Maramotti è un’opera di Enzo Cucchi del 1986, a parte uno speciale Eric Fischl del 1999.

LLP: Ha mai scritto su Alfred Leslie?

MD: Sono stato una volta nel suo studio nei primi anni ‘90, trascinato da Daniela Palazzoli. È stato un pittore forte, ma non è un artista che abbia avuto influenza. Non è come Philip Guston.

LLP: Che ne pensa della recente rivalutazione del lavoro di un’artista come SylviaSleigh?

MD: Ciò che conta non è la pittura in sé, ma la forza intellettuale o visuale che emana un quadro. I suoi quadri non penso che emanassero quella forza.

LLP: Torniamo alla sua biografia. Nel 1984 si trasferisce a New York.

MD: La mia ultima mostra a Roma è stata Bruno Ceccobelli, nel maggio dell’’84, mi pare, perché pensavo fosse la cerniera verso un’altra generazione.

LLP: Ceccobelli in sé o anche Nunzio, Dessì, Gallo?

MD: Sopratutto Ceccobelli, un po’ Pizzi Cannella. Credo di aver comprato allora il primo quadro che Pizzi Cannella abbia venduto.

LLP: Cosa ci vedeva di nuovo in questi artisti?

MD: Andavano aldilà del neo-espressionismo attraverso una specie di neo-intimismo, con una forma meno epica ma più esoterica di pittura. Gli italiani più giovani che ho esposto a Boston, nel 1987, sono stati appunto Ceccobelli e Pizzi Cannella.

LLP: Quando si trasferisce a New York apre una galleria?

MD: Sono stato a New York meno di un anno, per poi trasferirmi a Boston.

LLP: Come mai la scelta di trasferirsi in America?

MD: In Italia, il mercato degli artisti italiani che avevo esposto in quegli anni si era disseccato, ormai Sperone vendeva i loro quadri in America a prezzi che i nostri collezionisti non accettavano più. Siccome nel 1984 ritenevo che quelli erano ancora gli artisti importanti, ho pensato che l’unico modo per continuare a lavorarci era di andare in America anch’io, senza rendermi conto che nel momento in cui mi stavo trasferendo il loro lavoro stava gradualmente esaurendo di forza. Perciò quando ho aperto la galleria a Boston, mi sono accorto che esisteva già una nuova generazione che meritava attenzione.

LLP: Nel 1985 va a Boston. Come mai? Per motivi personali?

MD: Per motivi familiari. Una volta lì, piuttosto che far niente, ho riaperto la galleria. La prima mostra è stata di un artista americano anziano, ma che ritenevo in qualche modo affine alla nuova pittura, Alex Katz.

LLP: Non sarà stato facile. Nel 1985 immagino Katz fosse considerato uno dei più importanti artisti americani.

MD: Katz esponeva con la galleria Marlborough, e veniva semplicemente considerato un pittore figurativo. Io invece ho traslocato Katz dalla generazione degli anni ‘60-’70 a quella degli anni ‘80. Non aveva mai esposto nel contesto di una generazione di artisti successiva alla sua.

LLP: Come riusciva a lavorare con artisti importanti come Katz o altri che erano rappresentati da gallerie molto più potenti della sua? Oggi accade raramente che un artista che collabora con grosse gallerie decida di fare mostre con una piccola galleria.

MD: Se non avessi avuto un rapporto personale con gli artisti, non sarebbe stato possibile. Se la galleria si opponeva, l’artista si opponeva alla galleria perché avevo esposto il loro lavoro prima del loro successo sul mercato. Inoltre, c’era un riconoscimento, dovuto al fatto che scrivevo testi sul loro lavoro che essi consideravano significativi per la ricezione critica di ciò che stavano facendo. Alex Katz, ad esempio, l’avevo conosciuto a cena a casa di un’amica artista di Roma, Donna Moylan, e avevo stabilito subito un rapporto con lui. Quando sono andato in America, ho pensato che non aveva molto senso fare una galleria italiana a Boston, che dovevo invece fare una galleria americana. Per farlo, dovevo esporre un artista che rappresentasse al cento per cento la storia americana degli ultimi cent’anni. Alex Katz era un artista la cui struttura del quadro era minimalista, ma all’interno di questa struttura c’erano una pittura e una rappresentazione estremamente rigorose. Aveva una valenza simbolica aprire con lui.

LLP: A Boston esisteva un pubblico che la seguiva?

MD: Nei primi cinque anni sono riuscito a pagare i debiti fatti per aprire la galleria con le opere che esponevo e vendevo a Boston. Nel 1991, con la guerra del Golfo c’è stato a Boston un totale crollo del mercato dell’arte, così sono andato a New York. Lì avevo un amico con cui avevo fatto parecchi deals in passato, e che aveva appena aperto una sua galleria, Perry Rubenstein. Ci associammo in questa sua galleria all’inizio del 1992, e lavorammo insieme fino al ‘93. Poi il mercato dell’arte si azzerò anche a New York, perciò chiudemmo. Io sono tornato a vivere a Boston, e nel 1994 ho ri-affittato lo stesso spazio che avevo lasciato alla fine del ‘91 per un terzo del prezzo che pagavo allora!

LLP: Come interpreta la crisi del mercato attuale?

MD: È psicologica, come lo era all’epoca della Guerra del Golfo, perché di ricchi ce ne rimangono sempre. Perfino l’Arte Povera oggi è diventata arte ricca.

LLP: Nel 1994 si apre la seconda fase della sua galleria a Boston …

MD: Ho cominciato a lavorare con un’altra generazione. Una delle prime mostre che ho fatto è stata quella di Ellen Gallagher. Ho comunque continuato a lavorare con artisti come Katz, Bleckner e Fischl. Nel 2000 decisi di chiudere la galleria per raggiunti limiti di età, ma finii col riaprirla un anno dopo, in uno spazio piccolissimo. Sei mesi dopo, un amico che aveva una grande libreria antiquaria di libri d’arte, Ars Libri, mi chiese se volevo fare le mie mostre nel suo nuovo spazio, che aveva un lungo muro isolato di fronte a una parete di vetro che dava sulla strada. Per cinque anni ho esposto lì ogni mese un’unica opera di artisti diversi, penso

una quarantina.

LLP: Per concludere, sbaglio o mi sembra di intuire che c’è stata da parte sua una disaffezione, aldilà di Acconci e Kosuth, verso quell’arte di avanguardia che usava il linguaggio del concettuale.

MD: Più che al linguaggio in sé, c’è stata una disaffezione per il modo in cui quel linguaggio è stato impiegato. Nell’ultima Documenta, per esempio, c’è il linguaggio di Joseph Kosuth, ma senza il rigore intellettuale che c’era nel suo lavoro.

LLP: E On Kawara?

MD: Mi è sempre piaciuto. La prima volta che ho visto lavori di On Kawara è stato nello studio di Joseph Kosuth, nel 1969. Mi mostrò delle cartoline che aveva ricevuto, in cui c’era scritto solo, in stampatello, “I AM ALIVE”. Sono vivo.