California, acqua e controcultura

«L’unico obiettivo che mi pongo nella vita è avere una piscina a Hollywood», fu il commento a caldo di Andy Warhol dopo aver “scoperto” Los Angeles, in occasione del suo primo viaggio in California, nel 1962, all’epoca in cui la leggendaria Ferus Gallery espose per la prima volta le 32 tele raffiguranti tutte le varietà di lattine di zuppe Campbell allora in commercio, l’opera che, nel tempo, sarebbe diventata l’allegoria stessa dell’Arte Pop.

Warhol aveva intuito che l’acqua è il vero potere e la vera ricchezza della Città degli Angeli. I più ricorderanno la battaglia per il suo controllo, raccontata, con grande lucidità, da Roman Polanski nell’epica pellicola Chinatown, del 1974. Lapidario il monito lanciato da un personaggio nelle prime scene del film: «Signori, oggi possiamo uscire di casa, girare a destra, salire sul tram e in 25 minuti finire dritti a ridosso dell’oceano in cui possiamo nuotare, pescare e navigare. Ma dello stesso oceano non possiamo bere l’acqua, né usarne per bagnare i nostri prati e irrigare i nostri aranceti. Ricordate – viviamo di fianco al mare ma anche al confine con il deserto. Los Angeles è una comunità del deserto. Dietro ad ogni costruzione e ad ogni strada c’è il deserto. Senza l’acqua la polvere si alzerebbe e ricoprirebbe tutto come se nulla fosse mai esistito».

Los Angeles è infatti un deserto, un deserto abitato creato dal nulla, un luogo fatto fiorire incanalando, prosciugando, deviando fiumi fra corruzione e intrighi politici, disastri ecologici e rovine finanziarie che avevano un unico scopo: portare l’acqua a El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Angeles sobre el Río de Porciúncula – questo era il nome originale dell’attuale megalopoli – e creare, costi quello che costi, un paradiso in terra che, col tempo, sarà costellato di palme, piscine e divi del cinema, una distesa seducente di acque azzurre che si possono cogliere al meglio, con un solo colpo d’occhio, dall’alto di un aereo.

There it is. Take it

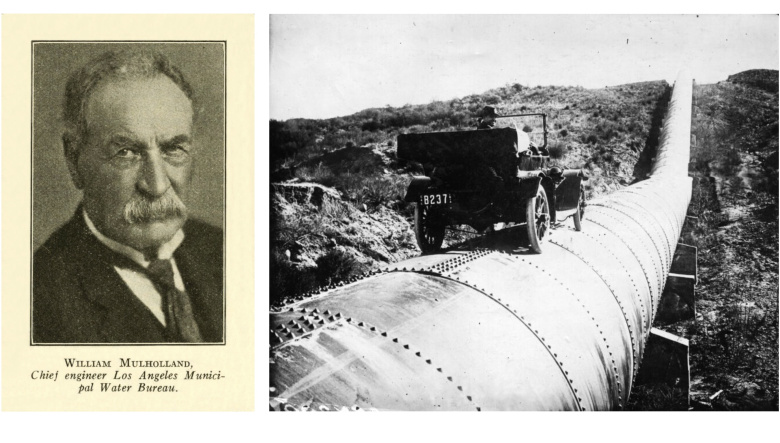

A far sì che tutto ciò diventasse realtà era stato un immigrato irlandese di pochissime parole, William Mulholland, un autodidatta animato da una fede incrollabile nelle tubature, nei canali, nelle dighe, nella propria ostinazione. Di notte, dopo il lavoro, studiava manuali di idraulica e ingegneria. Imparò osservando e progettando piccole opere idriche, finché l’esperienza non lo consacrò come vero ingegnere sul campo, un riconoscimento empirico, conquistato con la fatica e la fiducia. Sì, perché a Los Angeles, città di pionieri e di improvvisatori, allora come oggi, conta il risultato, non il diploma.

La sua impresa più ambiziosa, e per molti versi drammatica, fu il monumentale Los Angeles Aqueduct, quello raccontato fra le righe del film di Polanski di cui accennavamo poc’anzi. Nel 1908, Mulholland aveva convinto gli elettori e i finanziatori a dirottare le risorse idriche della remota Valle dell’Owens, a nord-est, attraverso 375 chilometri di canali a cielo aperto, tunnel e condotte. Era un progetto di dimensioni bibliche, che fu completato in soli cinque anni, facendo letteralmente sgorgare l’acqua nel deserto, quadruplicando l’approvvigionamento idrico della città. La cerimonia di apertura, tenutasi nel 1913, lo vide pronunciare la frase più celebre della sua carriera, rivolta alla folla festante: «There it is. Take it» (Eccola. Prendetevela: sottinteso l’acqua).

Con quel gesto di ingegneria titanica e di discutibili manovre politiche, William Mulholland non si limitò a portare l’acqua verso l’oceano, ma inventò letteralmente la moderna Los Angeles, proiettandola da sonnolento insediamento desertico a metropoli inarrestabile, anticipando di decenni il suo boom demografico e la sua ascesa a capitale mondiale del sogno, dell’immagine e della cultura pop.

Negli anni successivi, per sostenere la crescita esplosiva della città dovuta all’opera di Mulholland, vennero costruite nuove e colossali infrastrutture come il Mono Basin Extension, che portava altra acqua dalle pendici della Sierra Nevada e, subito dopo, il Colorado River Aqueduct. Con l’apporto di questi bacini, Los Angeles consolidava definitivamente il suo destino di metropoli artificiale: un luogo in cui l’acqua aveva ben più valore dell’oro.

Dal sogno psichedelico all’ultima goccia

È da qui che partono due libri molto diversi tra loro ma, in fondo, complementari. In L’ultima acqua (sottotitolo, “Il sogno perduto di Los Angeles”, Einaudi, 2025), Chiara Barzini, scrittrice e sceneggiatrice, racconta di una megalopoli distopica prossima a prosciugarsi, frustrata tanto quanto i suoi pompieri che tentano di spegnere l’incendio del secolo – il più grande che la città abbia mai sperimentato (gennaio 2025) – alle prese con idranti vuoti e pressione inesistente; una città dove la fine del mondo non è un evento straordinario, ma una condizione atmosferica alla mercé dei venti di Santa Ana e della faglia terremotale di Sant’Andrea. È come se la California tutta – ormai preda di siccità (Salton Sea, Mono Lake), suburbia (San Fernando Valley), incendi, terremoti e presagi di una fine imminente continuamente annunciata (vedi, uno per tutti, Mike Davis, Città di quarzo, Manifestolibri, 2008) – fosse passata dall’essere la promessa del mondo a diventarne la Cassandra.

Mentre in Too Much To Dream (Carocci, 2025) – seguito ideale di Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd (Laterza, 2017) – Alberto Mario Banti, storico, membro dell’Accademia dei Lincei, ricostruisce, con dovizia di particolari, la genealogia del sogno californiano come mito planetario della controcultura beat-hippie, laboratorio dell’immaginario, religione laica d’Occidente, promessa di quella liberazione individuale che ha modellato la nostra idea di contemporaneità. La West Coast si rivela così il grande esperimento della modernità, un luogo dove la ribellione si trasforma in stile di vita, la spiritualità in un vero e proprio brand, l’amore libero in immagine pubblicitaria. Insomma, due libri come lenti bifocali per leggere il mondo.

Il silenzio dei rubinetti

Il libro di Chiara Barzini è, essenzialmente, un viaggio alla ricerca dell’eredità delle opere monumentali di William Mulholland il cui racconto – intervallato da cronaca, problemi di produzione del film hollywoodiano di cui Chiara ha scritto la sceneggiatura, registi che ora ci sono, ora non ci sono, distopie e memorie familiari – prende le mosse dal regalo che un amico le fa di un libro d’altri tempi, rilegato con una robusta copertina in tessuto verde, dal titolo: Rapporto finale sulla costruzione dell’acquedotto di Los Angeles: l’autore William Mulholland, la data 1913. Con foto originali in bianco e nero e mappe dettagliate di bacini idrici, dighe e canali della costruzione dello “scandaloso capolavoro ingegneristico” piegate e infilate in una tasca apposita ricavata nell’ultima pagina.

«Non era tanto un libro quanto un dossier personale. Sembrava vivo», scrive Barzini. «Le mappe erano stampate su una carta così sottile che quando le prendevo in mano quasi si polverizzavano tra le dita. Ogni immagine parlava di siccità e deserto. Il libro era l’anticamera di un sogno. Quei canali sarebbero stati creati dal nulla e avrebbero contenuto un’acqua che avrebbe attraversato pianure torride e roventi che avrebbe creato un improbabile giardino dell’Eden e dissetato milioni di americani». Insomma, se Los Angeles era la terra promessa, William Mulholland era il suo Mosé che aveva trasformato “un angolo sgombro nel Sud della California” [Barzini] in un “Paradise on Earth of sunshine and orange groves” [Gary Krist].

Acqua che, oltre a dissetare la popolazione, avrebbe alimentato giardini lussureggianti e, last but not least, un mosaico di piscine. Perché a Los Angeles l’acqua non è mai stata soltanto una risorsa vitale, ma un segno di distinzione: sopravvivenza e status, ostentazione e sogno hollywoodiano. Non a caso qui circola il detto “Water flows uphill to money and power” (L’acqua scorre in salita verso il denaro e il potere), che ben si accorda con uno dei mille aforismi di Mark Twain: “Whiskey is for drinking and water is for fighting over” (Il whiskey si beve, per l’acqua si combatte).

Fu proprio quell’abbondanza artificiale a trasformare il paesaggio urbano: già nel 1950 la contea di Los Angeles contava centinaia di migliaia di piscine private, un numero senza paragoni rispetto al resto degli Stati Uniti. Oggi la stessa area detiene la più alta densità al mondo, l’area che lo storico e critico dell’architettura Reyner Banham definì “Surfurbia” nel suo celebre Los Angeles: L’architettura di quattro ecologie (Costa & Nolan, 1983).

Un tuffo dove l’acqua è più blu

Surfurbia è la cultura del mare, delle spiagge e per estensione delle piscine domestiche. E se l’oceano è spettacolo e libertà, la piscina è il suo doppio artificiale, estensione della casa, soprattutto di quelle architetture residenziali moderniste firmate da architetti come Richard Neutra, Rudolph Schindler, Pierre Koenig, ritratte nei sublimi bianchi e neri di Julius Shulman, e negli acrilici ad alta viscosità, a base di acqua (Liquitex), con cui David Hockney creava, all’alba degli anni Sessanta, opere dalle superfici opache e vellutate come A Bigger Splash, una delle sue tele più famose che raffigura una tipica assolata giornata californiana, un altrettanto tipico cottage losangelino dal tetto piatto, porte scorrevoli di vetro, e un’immensa piscina, da cui, come in un fermo immagine hollywoodiano, si alza uno spruzzo dovuto a un tuffo dal trampolino di qualcuno ormai scomparso sott’acqua.

Banham e Hockney sono, in effetti, due facce della stessa Los Angeles, entrambi arrivano dall’Inghilterra grigia del dopoguerra, entrambi restano abbagliati e affascinati da una metropoli irreale costruita su un’idea di luce, di spazio e di artificio: l’uno la descrive, l’altro la dipinge. Entrambi raccontano la scoperta di una città che esiste per essere guardata, fotografata, dipinta. Banham trova poesia nei drive-in, nei parcheggi; Hockney nei tuffi e nelle sdraio. Insieme scrivono – con le parole o con il colore – la mitologia visiva di una città simbolo del sogno americano, nata dall’acqua rubata e dal sole senza fine.

Ma quella mitologia non era solo contemplazione: era anche ossessione, eccesso, spettacolo. E se qualcuno incarnava quell’eccesso, quello era William Randolph Hearst, il dispotico magnate dei media che ispirò Quarto potere a Orson Welles. La sua piscina prediletta era la Neptune Pool, una sorta di mausoleo in stile greco-romano-hollywoodiano, appollaiato sulla collina della sua tenuta di San Simeon, lungo la Pacific Coast Highway. Per inaugurarla, Hearst aveva ingaggiato il campione olimpico di nuoto Johnny Weissmuller – il Tarzan del grande schermo – e invitato anche Esther Williams, l’hollywoodiana regina dei musical acquatici. La Williams si tuffò e, quando emerse, decretò che la piscina era troppo piccola per le sue monumentali coreografie di nuoto sincronizzato e acrobazie subacquee. Hearst, senza battere ciglio, ne ordinò l’immediato ampliamento.

L’epicentro del desiderio planetario

Ma mentre Los Angeles coltivava il culto dell’acqua domestica, racconta Banti, a nord stava germogliando un sogno di natura diversa, meno ossessionato dall’acqua e dal suo rituale, che alle piscine preferiva stati di coscienza alterata. È a San Francisco e dintorni – tra Berkeley, Haight-Ashbury e la Bay Area – che nasce un’altra mitologia, controparte psichedelica del sogno surfurbano californiano. Qui si sperimenta l’acido lisergico, si leggono i poeti beat, si ascolta la voce di Alan Watts, filosofo e divulgatore che, dalle spiagge di Big Sur e dai microfoni della radio pubblica, “traduce” in un linguaggio accessibile alla nuova sensibilità giovanile le filosofie orientali – zen, taoismo, induismo – trasformandole in un modo inedito di pensare la libertà, il corpo e la percezione del reale.

Un ecosistema fatto principalmente di musica, cinema e surf, diventato il grande mito fondativo della modernità occidentale che trasforma la California, nel giro di pochi anni, da territorio di frontiera a laboratorio globale del desiderio: un luogo in cui il futuro veniva immaginato prima che altrove – e continua a esserlo ancora oggi, forse più che mai. Un laboratorio dove l’utopia della giovinezza e della creatività si faceva linguaggio universale, e dove persino la ribellione alla guerra del Vietnam smetteva di essere gesto politico per diventare forma di consumo, stile di vita, identità estetica.

«Nessuno che avesse guardato alla California alla metà degli anni Cinquanta, sarebbe stato in grado di pronosticare gli sviluppi che nel giro di dieci anni avrebbero trasformato radicalmente tanto Los Angeles, quanto San Francisco», scrive Banti. «Ora è vero che le due città avevano già una loro storia e una loro identità. Ma a San Francisco non c’era una vita culturale particolarmente brillante, né c’era una scena musicale degna di nota. A Los Angeles la vita sociale ferveva molto di più, ma era tutta attratta dagli studios di Hollywood e dalla maestosa produzione cinematografica che da lì si diffondeva nel mondo».

Quando la controcultura diventò linguaggio universale

Banti annota – con la lucidità dello storico e la partecipazione del testimone – i numerosi percorsi, gli inaspettati incontri, gli imprevedibili processi, il contagioso entusiasmo, le generose utopie che hanno portato alla nascita di una delle più importanti controculture giovanili nella storia dell’intero mondo occidentale. Ma anche le fragilità, i fallimenti, le morti per overdose, Manson, Altamont, le repressioni poliziesche, gli scontri del 1966 a Los Angeles, passati alle cronache come i Sunset Strip Curfew Riots – disordini che ispirarono la composizione di diverse canzoni, tra cui la celebre For What It’s Worth dei Buffalo Springfield, divenuta un inno non ufficiale della rivolta, e brani più espliciti come Riot on Sunset Strip dei The Standells – che segneranno una frattura irreparabile nella cultura giovanile della città.

Migliaia di ragazzi, musicisti e studenti, si erano ribellati contro il coprifuoco imposto dalle autorità municipali alle sale da concerto del Sunset Boulevard, contestando regole percepite come arbitrarie e limitanti. Fu la protesta di una generazione che cercava spazi di aggregazione, libertà culturale e musicale, che scoprì, nella città dell’immagine e del successo, la propria marginalità. Quei disordini, apparentemente circoscritti, finirono per contribuire a spostare il baricentro della controcultura verso San Francisco, già culla della Beat Generation – territorio di Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, Michael McClure, Bob Kaufman – dove una nuova scena politica e musicale aveva già preso forma.

La musica è il suo lascito più duraturo, scrive Banti. «È una musica che ha una straordinaria ricchezza e l’intensissima consapevolezza del lato tragico della vita, nella sua dimensione individuale, interiore, psicologica, come nella sua dimensione pubblica, connotata spesso tanto da una cupa aggressività individuale, quanto dall’ombra oscura della guerra (quella “fredda” e quella combattuta in Vietnam). È una consapevolezza che va molto oltre la retorica dei Flower children, o del Flower power. È una consapevolezza che ancora oggi molti riconoscono e capiscono quando incontrano il rock californiano, sia che lo ascoltino per l’ennesima volta, sia che lo facciano per la prima volta nella loro vita. È un grande dono culturale che ci viene dal passato».

E se all’epoca Los Angeles restava pur sempre un polo musicale straordinario con band come i Byrds, i Buffalo Springfield, i Doors, oggi entrate nella leggenda, fu a San Francisco che germogliò un ecosistema alternativo, più aperto e collettivo, dove politica e sperimentazione culturale si intrecciavano, accompagnate dalla colonna sonora dei Grateful Dead, i Jefferson Airplane, i Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, i Charlatans, capaci di fondere lo spirito del tempo con la locale geografia.

Nel racconto di Banti, duque, la controcultura californiana non emerge soltanto come un fenomeno politico o estetico, ma si configura come un linguaggio emozionale che ha riscritto i codici dell’immaginario: l’idea di giovinezza come orizzonte morale, di autenticità come valore di mercato, di creatività come religione laica. Too Much To Dream restituisce il momento in cui la ribellione si fa stile, la spiritualità diventa consumo e il sogno americano, invece di esaurirsi, si espande nel mondo sotto forma di cultura pop e capitalismo affettivo.

Due Californie che segnano l’arco completo di una parabola: quella di Banti fotografa il momento in cui il sogno sembrava realizzabile, quella di Barzini il momento in cui anche l’acqua che dovrebbe alimentarlo sta apparentemente finendo, e il paradiso artificiale costruito da Mulholland rischia di scoprirsi, ancora una volta, deserto. Ma in California, si sa, i miracoli non finiscono mai.