Un ritratto / Michele Mari, il ritorno del Demone

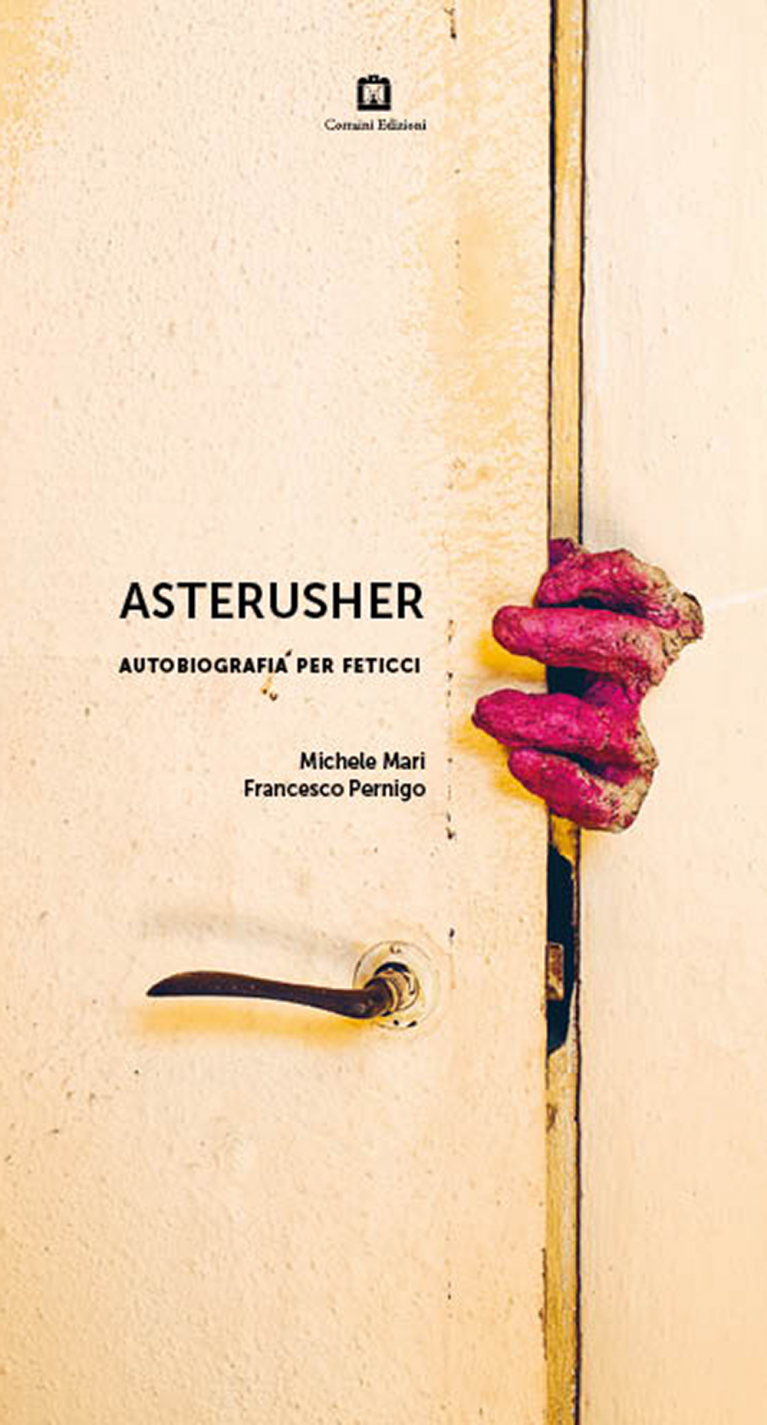

La porta socchiusa è logora, macchiata; la maniglia, in basso, annerita di ruggine annosa. Dall’apertura sporgono le dita di una mano: le dita della persona che sta entrando. Una persona? Quelle dita sono deformi, raggrinzite e bitorzolute, la pelle scorticata d’un rosso violaceo e malsano. Quelle dita non hanno unghie. Il Demone attende il momento di ghermirci. Ci si ricorda della scena famosa di Shining: Jack Torrance (Jack Nicholson) fa toc toc alla porta del bagno in cui s’è rifugiata, in preda al terrore, la moglie Wendy (Shelley Duvall): «Wendy? Sono a casa, amore… cappuccetto rosso? Su, apri la porta… non hai sentito il mio toc toc toc? Sono il lupo cattivo!». Per poi mettere mano all’ascia. Il lupo cattivo, come ben sa chi conosca le statistiche sui fatti di sangue che per lo più si producono all’interno dei nuclei famigliari, non è un’entità estranea. Non viene da fuori. Il mostro, il demone, è una voce di dentro. Quello che perturba, che perseguita, non ci invade; è dentro casa, è la nostra stessa casa anzi (l’ambiguità, più precisamente la preterizione, del termine Unheimlich non può essere resa dalla canonica traduzione italiana del termine freudiano). Quel mostro siamo noi.

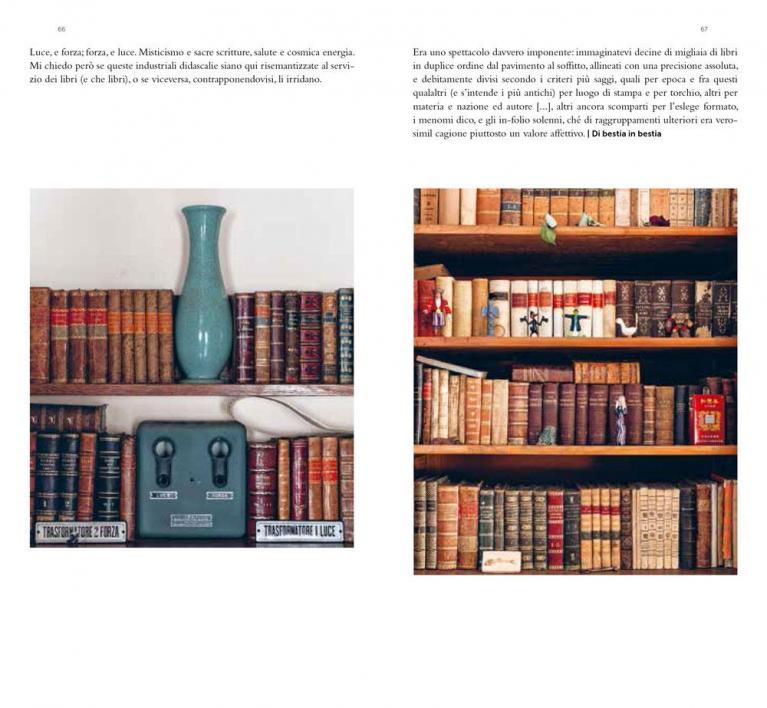

L’immagine sta in copertina alla splendida autoantologia d’autore impaginata da Mari assieme alle immagini del fotografo Francesco Pernigo e pubblicata due anni fa, nei sempre suggestivi tipi di Corraini, col titolo Asterusher. Autobiografia per feticci. Asterusher è un titolo doppio, la crasi di due universi narrativi sotto molti punti di vista remoti – quello del Poe del Crollo della casa di Usher e quello del Borges della Casa di Asterione – ma congiunti, appunto, dall’elemento comune della casa. La casa come emblema, come impresa araldica, la «casa-libro». La stessa che la fa da protagonista nell’altro bellissimo libro d’artista (pubblicato da un’altra eccellenza dell’editoria italiana, la Humbold Books), Sogni, che associa una serie di oneirogrammi di Mari («oniroschediasmi», anzi, come lui preferisce definirli), risalenti agli anni Novanta, alle “case” d’invenzione sognate da Gianfranco Baruchello. Sintomaticamente, per Mari da sempre ossessionato dal tema del doppio (pervasivo sin dal suo romanzo d’esordio, Di bestia in bestia, pubblicato nel 1989 da Longanesi e riscritto per Einaudi nel 2013), la Casa di Asterusher è una e bina: la casa di campagna sul Lago Maggiore, a Nasca (toponimo-origine, nome-ómphalos), come in uno specchio oscuro si giustappone a quella di città, a Milano.

Asterusher, I due signori.

Uno scrittore, due facce. Non è (solo) una metafora: tra le fotografie che Pernigo ha realizzato nelle due case, nelle due anime di Mari, ce n’è una – posta a guardia della sezione “di città” – raffigurante due teste di legno colorate «che mio padre», commenta l’autore-figlio, «comprò alla fiera di Sinigaglia quando ero molto piccolo». Due teste molto simili, in effetti quelle di un medesimo individuo a due facce, appunto: quella severa ma composta del «signore», come lo chiama Mari, e quella dai tratti deformati del «mostro» che, «senza che nessuno mi avesse ancora raccontato la storia di Jekyll e Hyde, è sempre stato per me la deformazione del “signore”, la sua tensione, il suo destino: se non addirittura la sua permanente verità. Ne derivava che quella rassicurante era la faccia dell’inganno, e quella mostruosa la faccia della sincerità».

Eccoci allora a Leggenda privata. Che di Mari forse è il capolavoro; ma senz’altro, e a mani basse, il più bel libro italiano dell’anno. Un libro che spazza via – è tempo che lo si dica con decisione – non solo gli altri pretendenti a quest’ultimo status, ma anche i deludenti Mari dell’ultimo quindicennio: sin troppo composti e ben congegnati, editorialmente rassicuranti nel loro compiaciuto ma tenue gioco meta-letterario, Roderick Duddle e compagni – che hanno imposto il loro autore, invece, all’editore-feticcio e, con esso, a un pubblico meno conventicolare – facevano rimpiangere, eccome, gli incubi gli eccessi le ossessioni di Io venia pien d’angoscia a rimirarti (1990), di Euridice aveva un cane (1993), di Filologia dell’anfibio (1995), di Rondini sul filo (1999) e, soprattutto, di Tu, sanguinosa infanzia. Cinque grandi libri che hanno fatto di Mari l’autore maggiore di un decennio, gli anni Novanta, che in futuro credo ricorderemo come uno dei migliori della seconda metà del secolo cui pone fine.

Proprio a Tu, sanguinosa infanzia, soprattutto, si riallaccia Leggenda privata. Che si presenta come la sua faccia mostruosa e insieme, dunque, sincera. Tanto è vero che è, mi pare, l’unico suo titolo precedente cui si faccia cenno, in quello di oggi, in modo esplicito. Racconta infatti Mari che nel ’97, alla sua uscita (da Mondadori; nel 2009 lo ha riproposto Einaudi relegandolo però, con scelta sacrilega, nella collana minore «L’Arcipelago»), ne fece dono al Padre, il celebre grafico e designer Enzo, senza attendersi al pari dei libri precedenti – da lui che a priori considera ogni forma di letteratura «un’assoluta perdita di tempo, una forma di titillamento molto ma molto masturbatorio» –il minimo commento. E invece il padre-totem, stavolta, non può esimersi: comunicando al figlio di «aver “preso atto” che la sua memoria è molto “selettiva”», avendo «lui trattenuto e letterariamente condito, di tutte le cose successe (“alcune anche belle”), solo “le brutte”». Al che l’antagonista obietta «che la memoria può anche essere “pietosa”», ma l’altro – col piglio decretale consueto a chi «si colloca all’intersezione di Mosè con John Huston» – conclude che «la letteratura non dovrebbe essere mai impiegata per un “regolamento di conti”» (di contro l’altra protagonista della Trinità Nevrotica, la Madre, si mostra «delusa per il motivo opposto: “Visto il titolo, credevo che ci avessi dato dentro”»).

Tu, sanguinosa infanzia è infatti la trasfigurazione narrativa di un duello, quello fra Mari Padre e Mari Figlio, che per anni si snoda attraverso una serie di oggetti-feticcio, quelli in cui difensivamente s’è imbozzolata l’esistenza del Figlio: i narratori più amati in Otto scrittori, i canti struggenti degli alpini mandati a morte, I giornalini, Le copertine di Urania, i «suoi lettini, allineati in una medesima stanza» nella «casa di campagna»… Soprattutto i giocattoli di quell’infanzia cui Michele resta sanguinosamente attaccato, ma che il Demone Paterno, spettrale «angelo tesoriere» che dall’alto veglia vindice sulla sua vita, gli mostra aver lui di volta in volta trascurato, perduto, tradito: dal «Winchester di cinquanta centimetri» al «fortino fatto di canne di bambù», sino all’acme di sanguinoso incistamento dermico («tanto impregnati di noi», quegli oggetti, «che adesso quasi gli sembrano osceni») rappresentato dall’«amore di tutti gli amori, l’orsino, quell’entità spasmodica cui corrispondeva il flatus di “orsino”, il mio orso di stoffa grigia sdrucita ingiallita, macchiato, accecato, pisciottato, schiacciato». Della perdita di tutte queste apparizioni oniriche è sempre il Demone Padre, senza pietà, a chiedere conto al Figlio.

Questo racconto memorabile s’intitola L’uomo che uccise Liberty Valance, come il film diretto nel 1962 da John Ford. E c’è da chiedersi perché, visto che al film nel racconto non si fa cenno (mentre fa allusivo capolino in una delle note a corredo di Leggenda privata). Proprio mediante il titolo Mari allude, probabilmente, alla natura effettiva del duello col Padre, che è piuttosto – ancora una volta – un combattimento fra Doppi. Anche nel film di Ford, si ricorderà, il titolo è ambiguo: colui che è passato alla storia come chi dopo lunga oppressione, un bel giorno, liberò il villaggio di Shinbone dai soprusi e dalle violenze del villain Liberty Valance (Lee Marvin), così cominciando l’ascesa che lo porterà alla carica di Senatore degli Stati Uniti – il gentile avvocato Ransom Stoddard (James Stewart) –, si scopre infatti non essere stato lui, davvero, a far fuori il bandito. Chi, nascosto dietro un angolo, ha fatto fuoco subito prima che si venisse al dunque (e, nel confronto, prevedibilmente avesse la meglio Valance) è stato l’allevatore Tom Doniphon (John Wayne), rivale in amore di Stoddard: lui questo lo ha sempre saputo, ma ha accettato di condurre la sua esistenza all’insegna della menzogna. O meglio, della leggenda: secondo la quale è lui, appunto, «l’uomo che uccise Liberty Valance». Come dice memorabile il giornalista Peabody (Ed O’ Brien), che viene a sapere la vera storia ma alla fine rinuncia a pubblicarla: «Quando la leggenda diventa realtà, stampa la leggenda».

Enzo Mari nel 1974.

Realtà e Leggenda, sempre, sono i poli che elettrizzano ogni grande opera autobiografica. Di recente, sottraendosi agli eccessi più inverosimilmente retrivi della polemica che ha accolto il suo Bruciare tutto (Rizzoli 2017), sul Corriere della Sera Walter Siti ha scritto un intervento importante, il primo mi pare in cui dia conto seppur brevemente di una scelta – la sua di farla finita con l’autofiction: genere che proprio lui ha canonizzato, nella nostra narrativa recente, ma del quale ha finito per sentirsi prigioniero – di non poco conto. Quella che preferisce definire «autobiografia aumentata», che ha preteso di «superare l’inefficacia del romanzo con un’iniezione di verità, e di dare forma (quindi senso) a quella cosa informe che è la vita», alla lunga si dimostra – a sentir lui, appunto – «un ostacolo all’espressione delle verità profonde di sé. Perché le verità profonde sono inconsce, e se l’Io è la guida allora laggiù, nei territori dell’Es, fatica ad arrivarci». Di qui, per Siti, il problema di «uscire dalla trappola dell’autofiction».

Anche in questo scritto com’è ovvio si maschera, Siti, come chiunque pretenda di rivelare i propri segreti: dell’autore come dell’uomo. Diceva Kafka (in un aforisma acutamente commentato da Mario Lavagetto nella Cicatrice di Montaigne, Einaudi 1992 [2002]) che «confessione e bugia sono la stessa cosa. Per poter confessare, si mente. Ciò che si è non lo si può esprimere, appunto perché lo si è; non si può comunicare se non ciò che non siamo, la menzogna». Ben lo sapeva l’autore al quale più deve la trilogia autofinzionale da Siti riunita nel 2014 sotto il titolo Il dio impossibile, il Proust che nel Contro Sainte-Beuve distingueva l’io di superficie, niente più che una maschera, da quello profondo («un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale, nei nostri vizi»): dal primo tanto diverso quanto – sarà la scoperta della Recherche, che da questa prima discende – la memoria involontaria differisce da quella comune, sociale e socializzata. Tanto che, in un altro intervento sul suo romanzo, Siti cita sì l’autore-feticcio dell’impersonalità narrativa, Flaubert, ma solo per la battuta con la quale veniva messo a nudo, rovesciandolo, il feticcio di quell’impersonalità: «don Leo», il protagonista di Bruciare tutto, «c’est moi».

Perché se è vero che nella società del narcisismo di oggi, per dirla ancora con Siti, «la prima persona ha invaso il campo» e «l’autobiografia, aumentata o meno», si è fatta genere egemone nelle pseudoscritture narrative che infestano la scena, la sua inerzia conformistica, e dunque la sua incapacità ad attingere le «verità profonde di sé», caratterizzano piuttosto quella pletora di stenterelli che oggi intendono l’autofiction, superficialmente appunto, quale estensione del dominio dei social, prova di forza insomma del proprio “capitale relazionale” (ogni allusione ai prossimi dominatori dello Strega è perfettamente intenzionale). Ad affascinare, in scrittori veri quali Mari e Siti, resta invece l’intercapedine indecidibile, la zona grigia fra l’autore e il personaggio. A un certo punto di Resistere non serve a niente (Rizzoli 2012) dice il narratore di Siti che «onnisciente sarebbe solo Dio, se esistesse». E infatti neppure Bruciare tutto è un romanzo tradizionale: l’“onnisciente” terza persona, se non in senso meramente grammaticale, con tutta evidenza anche qui è assente: segno di trascendenza dalla quale, una volta di più, ci si riscontra tanto tentati quanto esclusi. Come da quel Paradiso che – per l’autore miscredente come per i suoi lettori, ipocriti e fraterni – è davvero troppo.

Bisognerebbe riflettere, piuttosto, sulla convenzione che induce anche i meglio intenzionati a mutuare l’inonesta quanto superstiziosa dizione editoriale, «romanzo», a fronte di quelli che, insieme a quello di Mari e a quello di Siti, non a caso vanno indicati quali migliori libri italiani di quest’ultima stagione: Works di Vitaliano Trevisan (Einaudi 2016), Memorie di un rivoluzionario timido di Carlo Bordini (Luca Sossella 2016), Absolutely nothing di Giorgio Vasta (Humboldt Books-Quodlibet 2016), Parigi è un desiderio di Andrea Inglese (Ponte alle Grazie 2016) e Il cortile del Tasso di Ruggero Savinio (Quodlibet 2017). Tutti libri che, se proprio a un genere devono essere ricondotti, non è neppure all’autofiction bensì appunto all’autobiografia. Così come Leggenda privata, che – rispetto alla «leggenda» di Tu, sanguinosa infanzia – si spinge sino a fare i nomi anagrafici dei totem di famiglia: dunque omaggiando quella che, per il classico Philippe Lejeune del Patto autobiografico (1975, il Mulino 1986), dell’autobiografia è la regola principale, la prima clausola del relativo contratto di lettura.

Il che ovviamente non implica – a dispetto della vulgata – che ad apparire nel testo sia l’io di superficie: ossia quello che, sempre per la doxa contemporanea, alla leggenda si contrapporrebbe in nome della realtà. Viceversa, nel “sistema” di un vero manierista quale fieramente è e si professa Mari, il “demone” acquattato nel profondo è l’unico sé che possa avere accesso alla pagina. Volendo contrassegnare le “due facce” dello scrittore coi cartellini che suddividono in contrapposti, grandi versanti la mirifica raccolta saggistica I demoni e la pasta sfoglia (lievitata, è il caso di dire, sino a sfiorare le ottocento fitte pagine nella terza edizione appena uscita dal Saggiatore, dopo quelle pubblicate alla macchia presso Quiritta nel 2004 e Cavallo di Ferro nel 2010), con Leggenda privata per fortuna siamo tornati, stilisticamente quanto strutturalmente, nel regno delle «Ossessioni» – fuoriuscendo dal côté delle «Estroversioni» (che nel libro figura rappresentato da autori come Salgari, Kipling, London e Wells: quel H.G. Wells di cui, in questo stesso prolificissimo 2017, Mari ha dato alle stampe, nell’einaudiana collana «Letture», una propria traduzione della Macchina del tempo). Come è detto nelle leggendarie, è ancora il il caso di dire, pagine eponime dei Demoni e la pasta sfoglia, scrittori «come Céline, Gadda, Gombrowicz, Kafka, Borges, Conrad, Canetti, Manganelli, Perutz, Landolfi, Maupassant» non possono definirsi che degli «ossessi»: «scrittori al servizio della propria nevrosi, pronti ad assecondarla e a celebrarla: scrittori che hanno nell’ossessione non solo il tema principale […], ma l’ispirazione stessa»: sicché «è proprio scrivendo che essi finiscono di consegnarsi inermi agli artigli dei demoni che li signoreggiano, finché, posseduti, essi diventano quegli stessi demoni».

Guardando al canone ristretto salmodiato all’incipit, se c’è un nume italiano al quale fa pensare Mari con Leggenda privata non è per una volta Giorgio Manganelli, che com’è noto ascriveva la propria opera direttamente alla «menzogna», bensì Tommaso Landolfi: quello dell’autobiografia non più in forma di «leggenda» mitopoietica e “fantastica” bensì come almeno apparente “confessione” e, semmai, rovesciata «prefigurazione» (dell’opus landolfiano proprio Prefigurazioni: Prato – all’interno di Ombre, 1954, Adelphi 1994 – va indicato quale snodo-chiave) della stessa opera narrativa che quella “confessione” aveva preceduto. È quello che, nelle pagine saggistiche proprio a Landolfi dedicate (e risalenti giusto ai tardi anni Novanta di Tu, sanguinosa infanzia e Rondini sul filo), definisce Mari «auto-manierismo»: quello che, proprio come negli pseudo-diari LA BIERE DU PECHEUR (1953, Adelphi 1999), Rien va (1963, Adelphi 2012) e Des mois (1967; quest’ultimo da poco finalmente riproposto da Adelphi), si configura quale auto-citazione, auto-pastiche, auto-collezione: non a caso insistendo sul motivo delle «case-tempo, case-moralità o case-manifesto […]; case-letteratura e case-stile insomma, case-Landolfi» (e seguono, ancora una volta non casualmente, «la casa Usher» e «la casa di Asterione»; neppure risponderà a un caso che nella Leggenda privata si faccia cenno al nonno, apulo fieramente «foggiano, e quindi dàuno», che in quanto tale «aborriva i baresi» ma dovette subire un’onta da parte dell’amministrazione fascista che, «ridisegnando le province, trasformò Spinazzola, per pochi chilometri, da foggiana in barese»: così ripetendo lo sdegno di Landolfi, al passare dell’avita Pico Farnese dalla provincia di Caserta, nobilmente longobarda, a quella «romanesca-suburbana» di Frosinone: cfr. I contrafforti di Frosinone, in Se non la realtà, 1960, Adelphi 2003).

Così la casa-Mari di Leggenda privata è il traslato allegorico, il “correlativo soggettivo” del suo io diviso. E come la scrittura, in spregio di qualsiasi linearità cronologica, salta da un tempo all’altro restando però sempre prigioniera del cerchio magico dell’infanzia (dalla nascita più o meno al 1965: quando, dopo interminabile virulenta guerriglia, i genitori decidono di separarsi all’indomani di un viaggio in Jugoslavia), così da un punto di vista “spaziale” «mi muovo lungo l’asse diacronico ma sto sempre qui, in questa casa e nel suo giardino». La casa-Mari è poi, ancora e reversibilmente, la famiglia che porta questo nome (perciò tale nome dev’essere detto e ripetuto): gli individui, le cose-genitori dei quali non solo si ripetono gli estremi anagrafici ma si ricostruiscono le rispettive genealogie. Simbolicamente all’«omo sanza lettere», alla Cosa-Padre Enzo Mari – l’«essere meno metafisico che sia mai esistito» – giustapponendosi Gabriela detta Iela (con quella «l» da taluno geminata in lectio facilior, a prefigurarne le sventure a venire), l’Ultracorpo-Madre a sua volta talentuosa nel disegno (talento ovviamente coartato e abortito dalla tirannide del «bruto di genio» cui ha voluto accompagnarsi) ma che reca con sé, soprattutto, il portato ereditario dell’amicizia con Dino Buzzati (in compagnia del quale tenta allegoriche cime dolomitiche) e addirittura della semi-parentela col metafisico par excellence Eugenio Montale… (ad ancor più simbolico contrappasso, sarà proprio nel linguaggio che la nevrosi materna sfocerà, dopo il discidium, in drammatica malattia: come si legge, prima che in Leggenda privata, nell’unico vero svettare entro l’ultima produzione di Mari, Verderame del 2007: commovente spin-off di Euridice aveva un cane nel quale la sorte tormentosa di Iela è travestita in quella del fattore Felice, che guarda l’orto della casa di campagna di Michelino e vede disfarsi, in una col linguaggio, la sua memoria e – appunto – la propria stessa identità).

A guardia della manieristica ibridazione fra il massimo di letterarietà e il massimo di visceralità – che è il proprium di Mari – sta nel libro il palinsesto “fantastico” che ne fornisce tanto l’occasione, fittizia, che la cornice, effettiva: il leitmotiv del dialogo di chi scrive con un’accolita di spettri alquanto lovecraftiani, gli «Accademici della Cantina», Demoni del Profondo che – dopo le tante autobiografie traslate, oblique, allegoriche da lui in passato vergate – vogliono una buona volta «sapere chi sono, come se avermi sempre osservato non contasse nulla: l’idea è che io finga anche quando sono da solo, che mi muova e faccia gesti come uno che finge». Ora e una volta per tutte, invece, «interpreteranno la mia scrittura, e mi ci metteranno davanti come a uno specchio, e allora altro che impazzire, allora mi ricongiungerò tutto e per sempre all’angoscia che mi tempesta da prima che nascessi». A chi dice io, tali Accademici commissionano imperiosi quello che, per ironia della sorte, chiamano il suo «nuovo romanzo, per il quale hanno già scelto il titolo: Autobiografia»; è alle loro psichiche fauci insaziabili che Michele deversa le proprie «confessioni-offa», i paragrafi tormentosi della propria «autobiografia per i mostri». Tanto «il mio lievito romanzesco è nella forma, non nei fatti»: «quando è già nelle cose, il romanzo, perché infiocchettare?». Per esempio, dell’ossessione feticista così spesso ricorrente («tutti i miei libri ben di questo trattano, l’anima affidata alle cose e a quella cosa fissa che è il tempo»), dev’essere enucleata l’occasione “autentica”: la scena primaria, diciamo. Allorché ubbidente Michele si getta nell’anamnesi impavida, risalendo aux sources du poème sino all’oggetto che ben presto mostruosamente lievita, sino a farsi baricentro del testo e sua chiave ultima («un oggetto da fare il paio, come minimo, con lo slittino Rosebud di Citizen Kane!»). Al limitare dell’adolescenza, nei pressi della casa di Nasca, neghittoso Michelino ha preso a frequentare la «Trattoria Bergonzi», frusto se non equivoco «bar-vineria prestato all’occorrenza alla ristorazione». Dove però, un giorno fatale, appare «una creatura di sogno: una ragazza!». Attraente sì, la coetanea, ma volgaruccia anzichenò («un ossimoro strepitoso ed irresistibile: Dea, ma Volgare!»), issata com’è su «gambe, non altissime, e un po’ forti di polpaccio, ma erte sopra due zoccoli alti che mettevano in evidenza i talloni irrorati, rosa-acceso rispetto al biancore latteo della gamba». Quegli zoccoli – che la attraggono nell’aura landolfiana di Gurù, la donna-capra della Pietra lunare (1939, Adelphi 1995) – prevedibilmente ingigantiscono, nella psiche del manierista in erba, sino a farsi «potentissime, immagini del divino».

Ed è inseguendo l’immagine eterno-sfuggente, lolitesca, dell’innominata («Donatella-Ivana-Loretta», a seconda di fonti adiafore e parimenti inattendibili) ragazza della Trattoria Bergonzi che Michele conoscerà «il sesso mancato e dunque il sesso più vero, l’arresto del tempo, il ripiegamento: la solitudine. Ed i fantasmi». Sarà imbozzolendosi di questa materia di cui sono fatti i sogni, che diverrà scrittore: com’è detto, con quella che definisce la propria tendenza al «misenabismo» (da mise en abîme, ovviamente), rispecchiando il proprio destino contraddittorio nella prassi del nonno, scultore dilettante ossessionato dai culi femminili, che non si stanca di modellare in una «materia plasmabile», argilla molle «avvolta in strofinacci bagnati […], innaffiata quel tanto che gli stracci rimanessero sempre umidi», fino al momento in cui quella pasta sfoglia di ossessioni finalmente passi alla cottura in forno, irrigidendosi e finalmente solidificandosi in forma di simulacro inalterabile. Allo stesso modo, la personalità del nipotino tenta in tutti i modi di dissimulare la propria interiore mollezza sotto una corazza di studi e maniere, come il suo volto si maschera sotto la barba che si fa crescere, il prima possibile, nera e minacciosa: onde apparire un doppio, eh sì, del Tiranno-Padre: «casalingo, studioso, serissimo, apparentemente catafratto, con quella barba cattiva che mi invecchiava, in realtà morbidissimo, sotto, ammollito da tutte le mie lenzuola zuppe di pipì, un po’ come le argille che il nonno faceva rinvenire fra gli stracci bagnati».

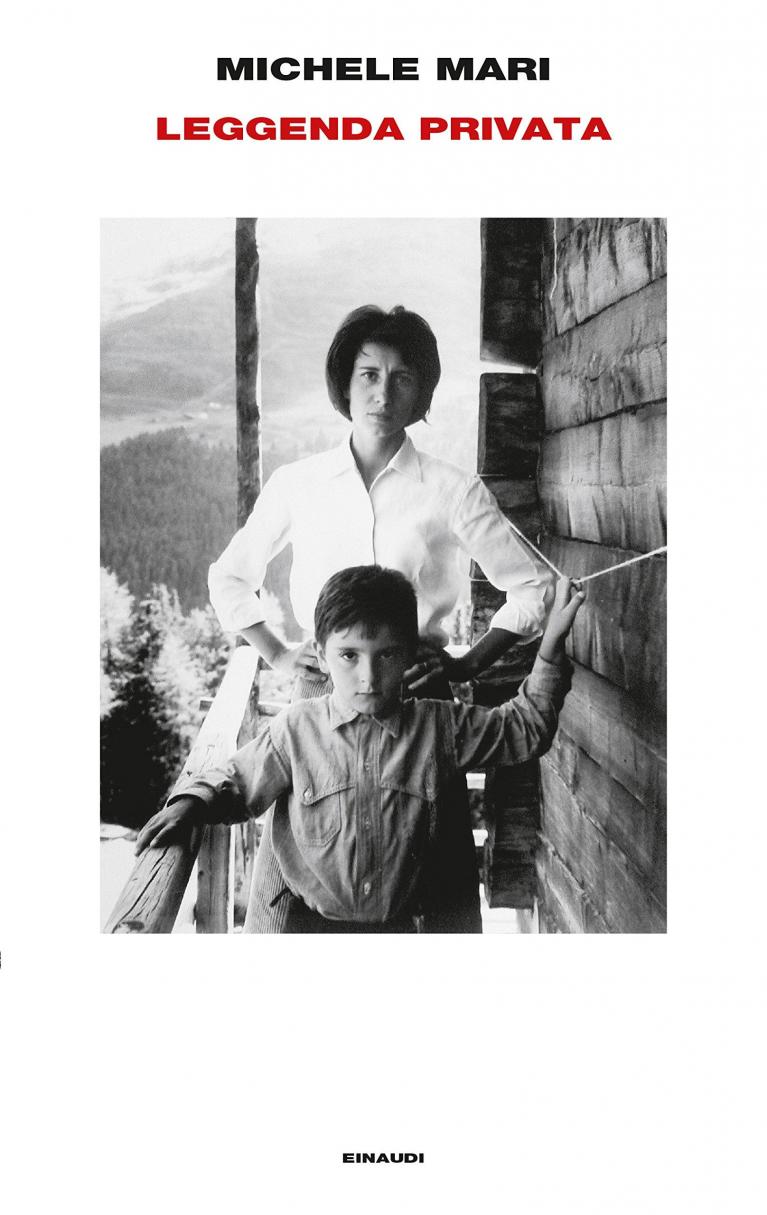

È il destino che scandisce questa scrittura mercuriale, incredibilmente plastica ma, quando è il caso, dura come l’acciaio. Come nel finale scintillante e metafisico, alla maniera del miglior Mari d’antan: in cui ci si rispecchia – coi rispettivi, faustiani e benjaminiani nomi segreti – nell’immagine-feticcio della Ragazza Con Gli Zoccoli («se fai il bravo una volta o l’altra li rimetto per te»). E che, in ulteriore omaggio alle Cose-Genitori e al loro talento per le immagini, per la prima volta si affida anche a fotografie straordinarie, incastonate nel testo dopo essere state rapinate al più prezioso sacrario dell’infanzia. Fra tutte ossessiva, quella che è stata posta in copertina: nella quale si riassume, così mi pare, il senso di tutto il libro. Nello scenario del locus amœnus di montagna dove i Tre Demoni passano, come da decreto paterno, le proprie spartane vacanze estive, fisso in macchina guarda la Madre, le mani sui fianchi, un’espressione durissima sul volto. Frapposto fra lei e l’occhio di chi guarda, il settenne futuro-scrittore stende le braccia più che può, con un’espressione ancora più dura e minacciosa, nel «delirante conato di difenderla lui, come si evince dalla seguente fotografia scattata dal padre: autentico scudo umano, il figlio si frappone con uno sguardo che dice: “Dovrai passare sul mio cadavere”».

Situazione serissima, nelle intenzioni, quanto irresistibilmente umoristica: data la sproporzione delle forze in campo. Ma, anche, perfettamente inattendibile. Perché come si potrà credere – pur cercando d’immedesimarsi nelle Demoniache usanze di Casa-Mari – che, nel pieno d’una crisi famigliare così intensa, qualcuno possa davvero pensare di metter mano alla macchina fotografica, allestendo un così idilliaco quadretto di famiglia? L’assoluta inverosimiglianza di una situazione, di contro, così esplosivamente “autentica” riassume con perfetto misenabismo, direi, l’ambiguità inesauribile di ogni autobiografia che sia, anche, grande letteratura. Come in questo caso.

Michele Mari, Leggenda privata, Einaudi 2017, pp. 171, € 18,50; I demoni e la pasta sfoglia, il Saggiatore 20173, pp. 754, € 28; Gianfranco Baruchello e Michele Mari, Sogni, Humboldt Books 2017, pp. 152 col., € 30; Michele Mari e Francesco Pernigo, Asterusher. Autobiografia per feticci, Corraini 2015, pp. 109 col., € 16.