Taranto. Veleni e un Apecar

Per anni ci sono tornato solo d’estate. Prima di arrivare al mare, venti chilometri a sud della città, Taranto si annunciava con i chilometri di odore acre dell’Ilva e con gli sbuffi di fumi di diversi colori che emanavano dalle ciminiere non del tutto occultate dagli alberi che cercano, pateticamente, di non far percepire il più grande stabilimento siderurgico d’Europa.

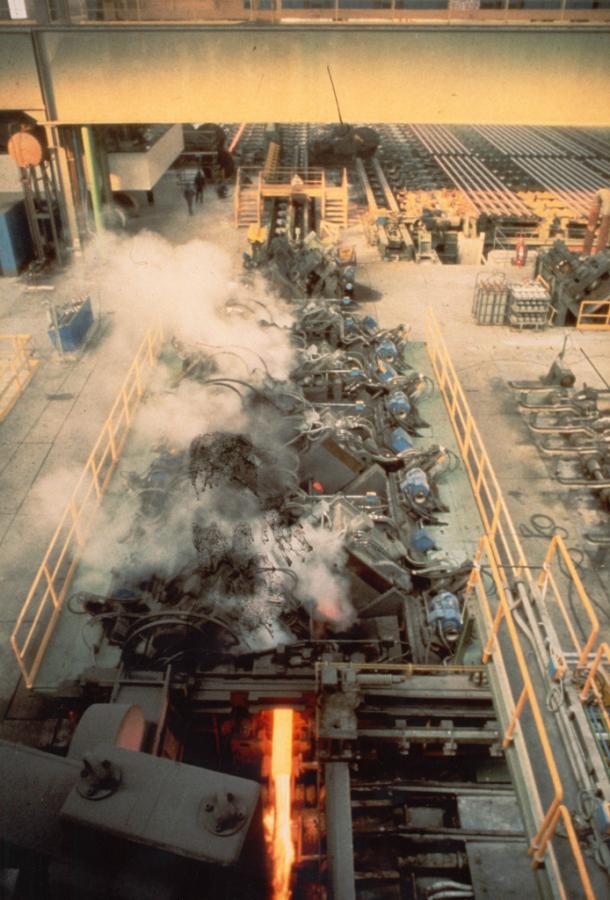

Da adolescente, quando studiavo in un liceo della città, ci portarono a visitare l’altoforno e i laminatoi (allora la fabbrica si chiamava ancora Italsider e era un’industria di stato). Mi sembrò di precipitare nell’Inferno di Dante, con la lava incandescente delle colate, le scintille, il caldo, il frastuono. L’unico pensiero che ricordo: come si può sopravvivere tutti i giorni, per anni, a fare un lavoro del genere?

L’anno scorso una delle delizie dell’estate tarantina ci fu negata. Le cozze, quelle prodotte nel primo seno di quel mare interno salmastro che si chiama Mar Piccolo, furono dichiarate contaminate da diossina e ne fu vietata la vendita. Già, ma chi si azzardava a comprare quelle commercializzate come “made in San Vito”, una località distante solo pochi chilometri dal luogo incriminato, come se quelle denominazioni d’origine controllata potessero avere una qualche attendibilità?

Anche per famiglie come la mia che non abitano ai Tamburi, nel rione cioè che sorge a poche decine di metri dalla fabbrica, dove le strade sembrano svettare verso il cielo con le ciminiere, l’Ilva è ben presente con la sua polvere di ferro, insinuante, insidiosa, velenosa. Il cimitero sta lì, come i Tamburi, separato da una ridicola “collinetta ecologica” che dovrebbe mitigare le emissioni di polveri minerali e di altri veleni: le sue stradine sono di color asfalto-ferro; il marmo delle cappelle sembra arrugginito, marciapiedi e angoli delle costruzioni funerarie sono piene di accumuli di polvere nera luccicante. Nelle case dei Tamburi quelle stesse polveri, dalle ciminiere e dagli immensi depositi di minerali a cielo aperto, entrano nelle gole e nei polmoni degli abitanti, si stendono su mobili e cose, sui balconi, sulla terra. Un’ordinanza del sindaco di questo luglio vieta ai bambini di giocare negli stenti giardinetti pubblici. La terra è contaminata da berillio e altre deiezioni della fabbrica: per risanarli bisogna scavare e asportare perlomeno trenta centimetri di suolo. Su alcuni palazzi dei rione ci sono targhe per ricordare i morti per cancro.

Cittadini e lavoratori liberi e pensanti

Quest’estate sono tornato, come sempre, per qualche giorno di ferie a Taranto, e mi sono ritrovato in una città diversa. Era impossibile starsene nell’arcadia felice (per quanto affollata, convulsa) del mare, a sud verso il Salento della pizzica e della movida nature. Il centro di gravità sono diventati la fabbrica e gli scontri che ha generato, dopo l’ordinanza del giudice Patrizia Todisco che metteva agli arresti la dirigenza dell’Ilva dei Riva e sequestrava gli impianti rivelando anni di attentati alla salute pubblica e di dati sull’inquinamento alterati. L’accusa era di disastro ambientale. Le polemiche che sono seguite sono a tutti note. Durante la manifestazione sindacale che reclamava la difesa dei posti di lavoro ha fatto irruzione in piazza (altro luogo diventato centrale nell’estate) un trabiccolo, un Apecar, seguito da una folla composita che chiedeva di poter parlare per dire che Taranto era stanca delle menzogne e non voleva morire di tumore. Qualche giornale si è affrettato a evocare i black block, ma subito la questione ha preso contorni ben diversi e più interessanti. A mano a mano che è andata sviluppandosi la discussione tra chiusura della fabbrica assassina o difesa comunque del posto di lavoro, tra salute e lavoro, tra salute come bene primario e altre possibilità di lavoro rispetto alla monocultura di fabbrica che devasta da cinquant’anni quel territorio, il gruppo dell’Apecar si è precisato anche agli occhi di chi non aveva saputo vederlo come qualcosa di inedito.

Si tratta di un comitato che raccoglie, come recita il nome, “Cittadini e lavoratori liberi e pensanti”. Una novità assoluta, se pensiamo allo sciopero di marzo degli operai a sostegno dei Riva contro le minacce di limitare la produzione derivanti da indagini della magistratura, “sciopero” pagato dal padrone, che aveva fornito agli “ottomila”, come li ha chiamati la stampa, kit da manifestazione, con cappellini trombette e fischietti. Questa volta nel comitato gli operai stanchi dell’acquiescenza sindacale e delle connivenze politiche si collegano alle numerose frange ambientaliste che da anni vanno denunciando lo scempio del territorio; le frange suddette, prima divise, trovano una nuova unità, portando tutte le loro differenze. A questi due elementi centrali se ne aggiungo altri, come gli ultrà della squadra di calcio, che avrebbero voluto vederla in campo con una maglietta da loro disegnata e in un primo tempo approvata dalla dirigenza e poi “misteriosamente” bloccata con su scritto “respiriAmo Taranto” (lo stadio è l’unica cultura collettiva che ci hanno lasciato?).

Ci sono studenti, anche di quelli che frequentano le palazzine dell’Università in bocca alla fabbrica, nere dopo pochi anni, tra campi bruciati, e di quelli che sono stati invece spostati nella nuova sede in un antico convento della città vecchia, l’isola insieme suggestiva di storia e abbandonata, con intere parti crollate e mai restaurate e la popolazione spostata, deportata nei nuovi quartieri periferici, che circondano Taranto come una corona di spine, segno anche questo della follia di uno sviluppo che sradica, distrugge, travolge, cementifica. E ci sono, nel comitato, i precari di una città che pur essendo tra la più industrializzate del Sud, con l’Ilva e la raffineria dell’Eni, con la Cementir e i cantieri della Marina, vanta una disoccupazione dell’ordine del 30 per cento. Ci sono tutti quelli che la fabbrica ha travolto, dagli allevatori di cozze ai pastori che hanno visto abbattere le greggi (circa duemila capi) perché avevano pascolato in terre molto contaminante, personaggi folcloristici con look da pirata e bandiera col teschio che evidentemente non richiama la Tortuga e pediatre e infermiere che testimoniano il massacro dei bambini, che qui si ammalano di tumore con percentuali altissime, di gran lunga superiori a quelle del resto d’Italia. E poi, ancora, ne fanno parte cittadini indignati, operai licenziati per malattia, che alle manifestazioni si scoprono il petto mostrando gli apparecchi per la chemioterapia, parenti di lavoratori morti per tumore, che mostrano le foto dei loro cari, operai mobbizzati, ex delegati Fiom mandati a lavorare fuori dallo stabilimento, in palazzine dove c’è solo un tavolo e una sedia e niente da fare per otto ore, in quello che ai tempi dell’Italsider era il circolo aziendale, dove non solo si giocava a tennis o a bocce, ma dove si offriva, anche alla città, cultura. Questo luogo con i Riva è stato affidato direttamente ai sindacati, con un finanziamento via via più ridotto: la fabbrica ha abbandonato qualsiasi alibi di risarcimento culturale e sociale e, brutalmente, ha mirato solo al profitto, elevatissimo in questi anni. Guadagnare a tutti i costi: soprattutto sfruttando all’estremo gli impianti, senza curarsi delle emissioni nocive; anzi corrompendo per far risultare nella regola ciò che era eccezione criminale.

Questo vario raggruppamento dei Cittadini e lavoratori liberi e pensanti si è fortificato attraverso assemblee e manifestazioni, nei giorni caldi della discesa dei ministri in città per scongiurare il fermo degli impianti decretato dalla magistratura (17 agosto); in assemblee come quella con Guido Viale del 20 agosto, dove le testimonianze si succedevano a interventi su possibili alternative alla fabbrica, nella prospettiva di un’economia compatibile con la salute, basata sulle risorse ambientali e sul sapere accumulato; con la manifestazione ai Tamburi ripresa dalla trasmissione Piazzapulita de La 7 (30 agosto). Migliaia di persone di tutti i ceti, d’agosto, si sono ritrovate in piazza, evitando le possibilità di scontro (il 17 la polizia aveva segnato una vera e propria zona rossa intorno alla prefettura, nella quale erano scesi i ministri e i politici locali), testimoniando pacificamente una rabbia che afferma che la vita non si può barattare con la prospettiva di un posto di lavoro sempre precario, sotto ricatto, e che bisogna forse chiuderla quella fabbrica, perché mai sarà messa in condizione di non nuocere, perché costerebbe troppo, e sarà piuttosto spremuta (secondo alcuni) allo spasimo e poi gettata via, dismessa.

Sul profilo Facebook dei Cittadini e lavoratori liberi e pensanti ai proclami e agli appuntamenti si alternano analisi, documenti, testimonianze, inchieste, con una vivacità intellettuale e una passione civile raramente conosciuta da questa città, nota per un immobilismo tristemente rotto solo dal populismo del sindaco Cito, dalla guerra di criminalità degli anni ‘80 intorno agli appalti e alle commesse pubbliche, dalla grande deriva politica che di corruzione in corruzione ha portato al default delle casse comunali causato dall’ultima giunta Forza Italia, nel 2005.

I simboli

Il Comitato ora ha trasformato nel proprio simbolo l’Apecar che irruppe nel comizio sindacale reclamando la parola per chi sembrava non averne i titoli. Sembra una versione gentile della cacciata di Lama dalla Sapienza che diede il via al ‘77: come allora è immagine della critica a un sindacato e a una politica che sembrano troppo più attenti alle compatibilità di sistema che all’interresse vero della società, della polis. È un macchinino a tre ruote, sgarrupato, che carica di tutto e che con lentezza può arrivare ovunque, diffondendo reggae e altre allegre musiche di “battaglia”. Sul profilo Facebook dei Cittadini liberi e pensanti qualcuno ha postato la foto di un Apecar che si è arrampicato fino a Machu Picchu.

L’emozione del dolore. Quelle foto dei malati, dei morti, i racconti di calvari col cancro che suscitano commozione e indignazione nelle assemblee, nelle mobilitazioni di piazza, richiamano la televisione del dolore. Ma il senso è ben diverso. È una comunità ferita che sente il bisogno di raccontarsi, di mostrare le piaghe non per avere dieci minuti di visibilità ma per cambiare un corso delle cose che sembrava scritto una volta per tutte. Raccogliersi, testimoniare, chiedere che non avvenga mai più. Partire dalle persone, mettendo anche in discussione, con lacerazione, grandi principi come quelli del lavoro sempre e comunque. Rifiutando il ricatto della scelta tra sottosviluppo o morte. Non a caso, spostando appena di un po’ il fuoco, i portavoce di questo movimento di cittadinanza sono due operai mobbizzati, Cataldo Ranieri e Massimo Battista: entrambi ex delegati Fiom, con anni di denuncia delle condizioni di lavoro e degli attentati alla sicurezza e alla salute in nome della produttività, hanno dovuto lasciare un sindacato nel quale non si sentivano difesi e rappresentati, che ha accettato senza opposizione lo spostamento di Battista in quella palazzina sul mare dell’ex circolo Italsider a non far altro che contare le barche che passano.

“Noi siamo spartani” si è sentito affermare in alcuni momenti delle manifestazioni. Certo, la storia dice che Taranto fu fondata da profughi della città guerriera del Peloponneso. Neo-leghismo meridionale, l’equivalente a specchio dei celti di Bossi, in una città dove di popoli da allora ne sono passati veramente molti? Può darsi: si sa che i movimenti nascenti hanno bisogno di darsi anche un’identità simbolica, sempre parzialmente (o fortemente) immaginaria. Ma nei discorsi di piazza spesso l’aggettivo spartano arrivava legato all’espressione: “Noi siamo incorruttibili”, contro quella che sembra ai Cittadini liberi e pensanti un’evidenza, la corruzione di coloro che hanno fatto finta, in questi anni, di non accorgersi degli scempi dell’Ilva, organi di controllo, organi dello stato, amministrazioni locali, sindacati, spesso dimostrati conniventi dalle recenti intercettazioni o comunque colpevoli di omissione. Gli aggettivi “incorruttibili” e “spartani” richiamano certi discorsi di Robespierre per la virtù civica contro il modello asiatico imperiale e corrotto, e evocano la democrazia come discussione dell’agorà (certo, la piazza degli eguali nell’antica città greca era una comunità ristretta, aristocratica, ma grande è la suggestione mitologica di un piccolo popolo che si autodetermina e che diventa capace di imprese giganti).

Cultura

A Taranto si respira, nonostante tutto, un’aria parzialmente nuova. Piena di difficoltà, di contraddizioni. Anche nella cultura. In una corrispondenza teatrale dalla città ionica, in giugno Roberta Ferraresi raccontava su Doppiozero un bel festival nato su impulso delle residenze teatrali sostenute dalla Regione Puglia. In questa città l’arrivo dei Riva ha contribuito a un generale processo di desertificazione della cultura, incrementato da anni di leghismo meridionale e di malversazione politica. Si diceva di come il circolo Italsider in anni lontani avesse stimolato i confronti con belle stagioni teatrali e musicali, poi cancellate. Oggi i cinema si contano sulle dita di una mano. Il Comune gestito dalla sinistra ha dovuto ripianare il dissesto finanziario della precedente gestione e poco ha potuto fare. Appaiono impastoiati progetti magniloquenti di imprese pubblico-private, come la ristrutturazione in sala teatrale del cinema Fusco collegato con la realizzazione di un megaparcheggio sotterraneo, con un finanziamento europeo che giace inutilizzato fino alla ormai prossima scadenza dei termini. L’università, arrivata dopo tante battaglie come decentramento di quella barese, poco si integra ancora con la città. Unici segni vividi un’inversione di tendenza vengono dai propositi di potenziare il polo del museo archeologico (ancora in ristrutturazione) e di rendere visitabili altri beni storici.

Il teatro indipendente, in questo panorama, rappresenta una felice eccezione, con una compagnia, il Crest, che caparbiamente ha sempre rifiutato di abbandonare il territorio, rinnovandosi ogni volta che alcuni suoi componenti emigravano (si formavano, nel gruppo, che spesso chiamava maestri di rilievo da varie parti d’Italia, e una volta acquisite competenze cercavano altrove gli strumenti per emergere). Da tre anni sono entrati nel sistema delle residenze: hanno ottenuto un luogo, vicino alla fabbrica, ai Tamburi; lo hanno ristrutturato e trasformato in uno spazio multifunzionale, in parte con finanziamenti pubblici, in parte rischiando del proprio. Tra le colonne di questo gruppo, oltre alla fondatrice Clara Cottino, esponente di una generazione formatasi negli anni ‘70 dello sviluppo e dell’apertura culturale, c’è Giovanni Guarino, ex operaio e delegato di una ditta di manutenzione dell’Italsider, che ha raccontato la storia di questa fabbrica sempre controversa, innalzata su centinaia di morti bianche, in una bella pièce intitolata Vico ospizio. E c’è un gruppo di giovani motivato, capace di confrontarsi con la scena nazionale.

Ma la vitalità si rivela nel pullulare di associazioni, soprattutto d’impronta ambientalista, ma anche culturale, che vuole sottrarre la città alla monocultura di fabbrica dominante.

Vogliamo vivere

Il grido che risuonava nelle piazze quest’estate, oltre a “Non siamo burattini” e a vari improperi contro tutti quelli che avevano avvelenato, truccato i dati, tradito un’intera città, era: “Noi vogliamo vivere”, intonato, canticchiato come un jingle, come uno slogan da stadio, con disperazione e gioia. Come una sfida di ritrovarsi a combattere, di contarsi in tanti, diversi, uniti da un’urgenza. Nella scelta tra salute e lavoro i tarantini liberi e pensanti sembrano propendere per un lavoro che non uccida, a costo di doverselo reinventare.

Ho chiesto a Francesca Razzato, una giovane amica del comitato, di raccontarmi la giornata dell’Apecar e quello che ha significato. Mi ha scritto una bella lettera che testimonia l’aria nuova che si prova a respirare. Ne estraggo un passaggio:

La novità assoluta dei Liberi e pensanti consiste nel fatto che siano caratterizzati in prima battuta dagli stessi operai Ilva, i quali per la prima volta si pongono come elemento di frattura verso il sistema del profitto di cui indirettamente fanno parte, ribellandosi al ricatto occupazionale a cui sono sottoposti, e spezzando la dicotomia ambiente-lavoro che fino ad allora aveva diviso e immobilizzato la città nelle fazioni degli “ambientalisti” da una parte e dei “lavoratori” dall’altra.

Oltre agli operai Ilva il comitato è composto da precari, studenti, disoccupati, da donne e uomini di Taranto che a causa della monocultura dell’acciaio, letale non solo per l’ambiente ma anche per la capacità di sognare e immaginare, decidono di riprendere in mano le proprie vite incontrandosi, discutendo, contaminandosi, incrociando i propri sogni e le proprie esistenze, per provare a tracciare insieme un altro futuro possibile e un’altra idea di città.

Emblema di questo vento di cambiamento è la giornata del 2 agosto in cui i Liberi e pensanti, in occasione della manifestazione dei sindacati confederali, hanno per la prima volta espresso i propri desideri e i propri bisogni contestando chi nel corso degli anni non è stato capace di immaginare altro, rispetto all’attuale disastro.

Difficili da spiegare le sensazioni e le emozioni che hanno attraversato quella parte del corteo.

In quella giornata epocale, per la prima volta, gli uomini e le donne di Taranto hanno avuto la percezione che il futuro, da sempre percepito come una prospettiva infinitamente lontana, stesse scorrendo sotto i piedi, e che il futuro fosse adesso.

Taranto Italia

L’estate di Taranto ha un segreto e un’evidenza, che pochi, mi sembra, hanno sottolineato. La sua dirompente forza deriva dal fatto che Taranto è l’Italia. La questione Ilva rappresenta la questione centrale del nostro Paese: uno sviluppo che ha ignorato l’uomo per il profitto, non solo quello derivato dallo sfruttamento, ma anche quello dei dati truccati, delle mazzette, delle connivenze, dell’interpretazione lasca di leggi deboli. Le ciminiere che spuntano dalle case, i fumi che divorano i polmoni sono simili alle distese di case e fabbrichette senza soluzione di continuità della pianura padana cooperativa, alle villette e agli albergucci geometrili che martoriano le coste nell’orrore della Disneyland adriatica e di molte altre zone marine. Sono le strade affogate da automobili, le autostrade disegnate per i camion, le ferrovie disastrate. Sono le immense periferie accalcate a fabbriche e discariche. Sono un’idea di privatizzazione che vuol dire riscuotere tutti i vantaggi dell’incasso, addossandone alla comunità i costi (il modello Fiat, potremmo chiamarlo). Sono una politica asservita all’industria, prima, e all’industria e alla finanza ora. Sono malversazione, bugie, trame, malaffare travestito da governo, cura sempre solo del particulare, evasione delle leggi. Sono quei trenta centimetri di terra che bisogna scavare per bonificare (forse) i giardinetti e quelle nubi rosse che offuscano il cielo azzurro dello Ionio. Sono gli anni del governo Berlusconi, ma anche di vari altri colori, della privatizzazione selvaggia a spese della comunità, dei condoni edilizi e fiscali; sono l’idea che bisogna sottostare a qualsiasi ricatto di chi ha i soldi altrimenti agli altri saranno tolte pure le briciole.

Taranto quest’estate sembra aver detto no, in massa. Ritrovando uno straordinario senso di comunità, con la consapevolezza, subito chiara, che per andare avanti bisogna dialogare con tutti coloro che in Italia vogliono provare a cambiare le cose.