Enzo Fileno Carabba / Il digiunatore e le vite sognate

«Alcune di queste storie potevano anche apparire improbabili, ma solo perché il mondo è sorprendente. In ogni caso, vera era la forza che contenevano. Reali i loro effetti» (p.109). Così scrive Enzo Fileno Carabba nel suo ultimo romanzo Il digiunatore, Ponte alle Grazie 2022. «Chissà come dovevano essere belle le storie vere inventate da Giovanni» (p.242). Storie «vere inventate»: c’è una verità che va oltre la realtà, quella dell’invenzione, quando questa afferra l’anima della realtà (e la realtà dell’anima).

Ci capirà dunque Carabba se non ci soffermeremo più di tanto sul personaggio reale che è alla base del romanzo, tale Giovanni Succi da Cesenatico (1850-1918), passato alla Storia come il più grande digiunatore dei tempi. Una vita, quella del Succi, iperbolica, naturalmente romanzesca, costellata da imprese mirabolanti, circondata da quel sensazionalismo che i digiuni del famoso Succi portavano con sé, ai quali si aggiungono le avventure africane-spiritistiche, i ricorrenti ricoveri in manicomio, i proclami salvifici per «portare l’umanità a un livello superiore», riscattandola dal bisogno e dalla mortalità materiale... Una vita tra apoteosi e disfatte, ammiratori e detrattori, scienziati accaniti a carpirne il prodigio o l’imbroglio: pagliaccio o miracolo umano? Entrambi, pare rispondere Carabba. Sin qui la biografia.

Quello che ci si chiedeva del digiunatore (quanto ci fosse di vero nei suoi mirabolanti record) potrebbe chiedersi di Carabba: cosa è vero e cosa è falso di ciò che narra del suo personaggio? Il gioco è sottile e alla fine sostanzialmente ozioso. Ciò che ci interessa è ciò che questa biografia diventa quando sia centrifugata nel Carabba-mondo. Attraverso e oltre l’arte del digiuno, Carabba va a sognare la storia di un’anima, cercando la cifra simbolica e mitopoietica di quel digiuno, conferendo a Succi parti importanti dei propri sogni. Un‘immersione dialogante nella biografia di un altro, in un gesto di cura e fratellanza immaginale, spirituale, che a volte Carabba si compiace di definire telepatica. Un’impresa in cui la letteratura si fa analisi mito-biografica, in assenza dell’analizzando, ma alla presenza delle sue tracce, delle sue impronte terrene.

Le storie liberate

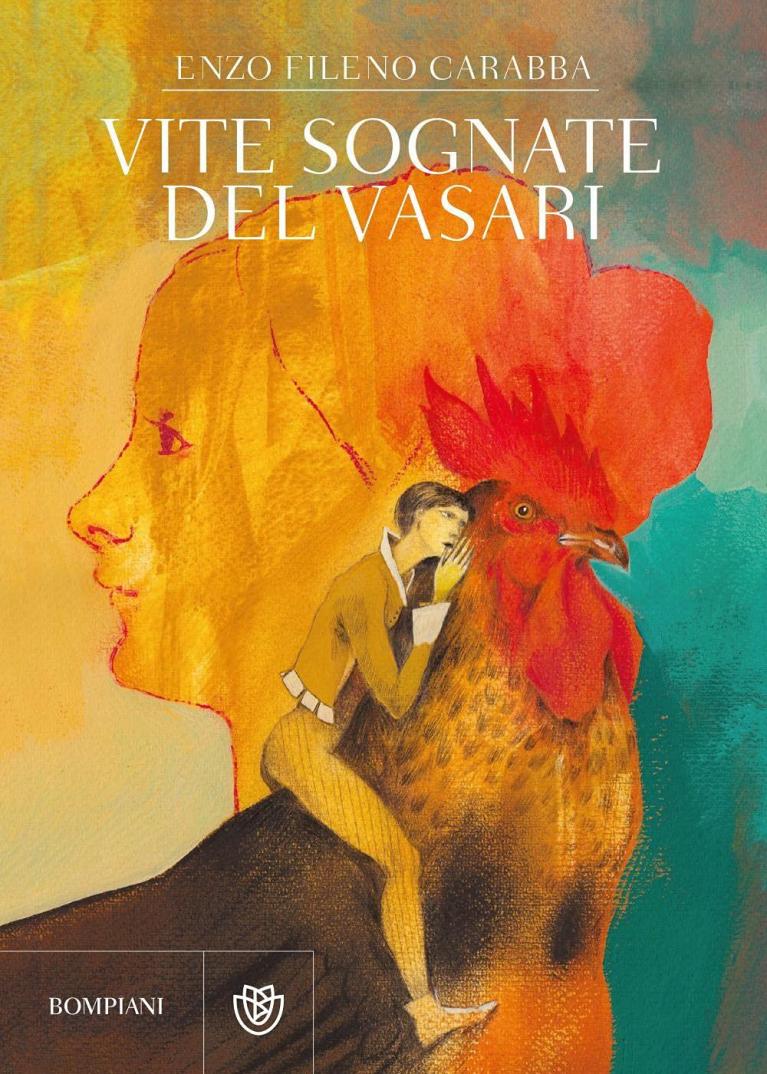

Da sempre la letteratura ci interroga circa i rapporti tra immaginazione e realtà, il binomio entro il quale si giocano le nostre vite. Le forme dell’immaginario cambiano con noi, cambia la ontologia delle nostre “visioni”: di queste visioni Carabba ha deciso di prendersi cura, nell’arco, ormai trentennale, della sua narrativa. Se prima lo ha fatto liberando totalmente la sua immaginazione, da un po’ di tempo è diventato raccoglitore di Vite, di Vite speciali, segnate da una eccezionalità, la eccezionale capacità di trasfigurazione del reale: vite di artisti e vite di santi, raccolte e pubblicate in volume le prime (Vite Sognate del Vasari, Bompiani 2021) di prossima uscita le seconde; artisti ispirati e disciplinati come santi, santi creativi e rivoluzionari come artisti. Ma ancor prima ci fu una vita di Attila (Attila. L’incontro dei mondi, Feltrinelli 2012) e poi la vita, ancora inedita, di Elio Aristide, un antico esperto di sogni. Personalità “sognate dalla storia” (dal sottotitolo di un’opera di Sylvano Bussotti, Lorenzaccio) perché coi loro sogni incarnati offrono alla storia un sogno, un altro possibile, e a loro volta ri-sognate, trasfigurate da Carabba.

Carabba ha approcciato queste vite sulla scorta dei dati storici disponibili, invitandole a esprimere la propria visione, il proprio mito, la propria leggenda, cercando nella realtà una verifica impossibile, possibile solo attraverso le vie dell’anima. Potremmo dire di Carabba ciò che lui dice dei personaggi interiori che animano la vita del Succi: «li rinnovava mentalmente, ma questo non li rendeva meno veri. Anzi: liberati dalle impurità della vita fisica, diventavano ancora più potenti» (p.135).

In questo suo percorso di archeologia interiore, Carabba ha reso consanguinee le “sue” vite nel rispecchiamento di un mito comune, un unico grande mito condiviso, lo stesso che ritroveremo nella sua mito-biografia, nella vita sognata di se stesso (La Zia Subacquea e altri abissi familiari, Mondadori 2015): la corrente del fervido rapporto tra immaginazione e realtà. Ognuna di queste vite è una vocazione a incarnare l’ideale, la propria verità, secondo tutte le variazioni prospettiche dell’impresa (dal grottesco al sublime, dal risibile al poetico) ma sempre secondo una autenticità profonda che lancia l’eventuale narcisismo di questi eccezionali giocatori oltre l’ostacolo e oltre se stesso. Parliamo di quelle «verità che si rivelano nell’esperienza». Ci vuole tutta una vita per fondare, sentire quelle verità. «Ci volevano i baracconi dell’infanzia, i lunghi pomeriggi in compagnia di uomini forzuti che erano buffoni e profeti, le nonne, le Afriche, gli stregoni […] E tutte queste cose dovevano entrarti nella pelle, sbriciolate e vive» (pp.101-102).

Tra il sacro e il profano, là dove piacere e sacrificio si rincorrono, e nella estrema diversità delle storie e dei tempi, Carabba parte dalla materia umana a tutti noi più prossima, per niente eccezionale, la inesauribile sorgente delle nostre fragilità, imperfezioni, miserie, e di questa materia mostra la fioritura in zone alte dello spirito (non senza un passaggio dalla sfera catartica della comicità, immancabile in Carabba), canalizzando tutto ciò che siamo, senza residui, accogliendo anche quello che in un bilancio frettoloso o moralistico saremmo tentati di scartare. Ecco, Carabba non scarta, come non scarta ogni economia davvero integrata della psiche, sempre un passo oltre le nostre ideologie e le nostre schematizzazioni difensive. È questo il primo gesto narrativo e analitico di Carabba, rigenerante e destabilizzante: rigenerante perché destabilizzante. Non c’è un terreno già tracciato, per ognuna di queste storie “liberate”, e al tempo stesso c’è una grande corrente in cui tutte vanno a confluire, un unico girone dove Inferno e Paradiso sono fluidamente miscelati, un girone mitico a cui siamo invitati a partecipare: la realtà re-incantata dopo averla liberata da tutte le incrostazioni ideologiche che la riducono e la semplificano.

Sui crinali del tempo e dello spazio

L’ultimo personaggio approdato sulla scena di Carabba, il digiunatore, è un artista/asceta del digiuno, che Carabba, con passo narrativo corale, fa muovere tra le comunità, tra i mondi, in modo tale che proprio questa esplorazione trasversale potrebbe apparire il vero record del suo personaggio; un’esplorazione, un irriducibile «slancio vitale» alla ricerca di se stesso: «Sei tu che comandi […] Ma tu chi? [...] Il vero te stesso. Che non sei tu» (p.100). Una ricerca impervia, come è per ognuno che ci provi, tra ripetute crisi di esaltazione e sconforto, megalomania e depressione. «E se fossi un gigantesco cretino? Se in me non ci fosse nulla? Solo il vuoto, l’assurdo, il caos? […] Si sentì ridicolo, caotico, perduto. Solo» (pp.95-96). Dal dubbio fioriscono tuttavia alcune certezze: l’assurdità della solitudine, «nei rapporti con noi stessi abbiamo bisogno degli altri» (p.42) e la consapevolezza di qualcosa che ci trascende: «Conoscendo la propria fragilità aveva bisogno di credere in potenze esterne che entravano in lui, altrimenti gli eventi non si spiegavano» (p.186).

Il primo mondo abitato dal digiunatore è quello delle origini, la provincia romagnola, gli uomini che venivano dal mare, la famiglia di mangiatori e affaristi, per quanto votati al fallimento. Ma prima ancora il mondo del mito, incontrato lungo le strade di allora, il mondo che apre e chiude il romanzo e la Storia (prologo: La carovana; epilogo: Il carro): «carri traballanti, casette con le ruote di legno, strani veicoli che portavano scimmie e pappagalli, uomini forzuti, donne magiche» (p.7), carovane di immortali approdate tra noi dal Paradiso Terrestre; in questo Paradiso ritroviamo la magia circense che fu tanto cara a Fellini, la poesia “inutile” di quella bellezza utile all’uomo per provare a vivere altrimenti. Alla «saggezza errante» dei saltimbanchi, degli «uomini dei baracconi» «si dovevano la gioia e la salvezza del mondo, e anche la sua» (p.25). Lo stesso mito cantato da Roberto Vecchioni in I Commedianti, intenti «a beffare il destino e a inventare la vita»: «chiudevano il tempo in una scatola d’oro, e non so cosa avrei dato per partire con loro».

A differenza dell’io narrante di Vecchioni, che custodirà nel cuore l’aspettativa di quella partenza, Giovanni Succi si mette immediatamente in cammino: lo fa per proseguire il destino affaristico della famiglia nel mondo prossimo della modernità, o per seguire il richiamo dell’anima verso il Paradiso Terrestre? Entrambe le cose. Fatto sta che la sua prima tappa è l’Africa, quando l’Africa era ancora un mondo «eterno e inesauribile», dove si imbatterà nel suo «stregone errante» che gli insegna a conoscere i propri poteri, aumentati da una miracolosa pozione che accompagnerà Succi e il suo mistero. Il primo quarto del libro è dedicato a questi mondi delle origini, che, come l’elisir, salperanno con Succi alla conquista del mondo.

Di ritorno dall’Africa Succi sarà ghermito dalla Storia, una storia che comincia a accelerare, a pensarsi in grande, futurista, quel passaggio epocale tra 800 e 900 nel quale si agitano tutte le utopie e contraddizioni del secolo prossimo a venire. Il fenomeno-Succi incrocia così, e talora prelude, alcune correnti del tempo, e se ne lascia in parte strumentalizzare, cavalcando le occasioni a sua volta: socialismo (ma anche spiritismo socialista!), scientismo, positivismo, informazione di massa, e poi business e spettacolo «il vero futuro dell’umanità» (p.207). Le performance estreme di Succi solleticano l’attrazione repulsiva del pubblico, il suo agonismo con se stesso promette un intrattenimento insolito.

La Storia con cui Succi si confronta è l’istanza di potere e controllo materiale degli eventi, un’istanza a crescita esponenziale che muove i millenni, a suo modo necessaria quanto lo è la capacità di viverla in trasparenza e di trascenderla, emendandola dei suoi risvolti oscuri, dei suoi eccessi e delle sue mancanze, illuminandola con la storia dell’interiorità, con la cura dell’anima. Quell’anima che il personaggio di Carabba celebra attraverso le pratiche del corpo (digiuni, respirazione, esercizi sensoriali…) dove l’anima a sua volta domina il corpo per celebrarlo.

La malinconia provata dinnanzi alla prima luce elettrica parla di «Un mondo sovrailluminato, piatto, senza accenti» (p.192) mentre le infinite misurazioni dei rilievi scientifici a cui Succi si offre come cavia «lo allontanavano dal centro» (p. 218), da quel segreto centro di forza che sfugge ad ogni misurazione.

Voci di dentro

Carabba non è interessato a un inquadramento diagnostico di Succi (tra genio e follia) bensì ci fornisce, a partire dal “suo” Succi, una psicoanalisi vivente della Storia, di cui il personaggio rispecchia le ombre e la forza, in bilico sul crinale tra il determinismo, la caducità e il caos della Storia e l’infinito senso libero dell’anima. Il superomismo istrionico di Succi, la sua sete di (super) potere, di controllo sul corpo, sugli altri, la sua smania di affarista, rispecchiano l’hybris della Storia, ma sempre Succi si scardina, imprime un movimento di rivoluzione al suo cammino. Succi si scardina grazie a quella narrazione parallela che gli viene dal mito del Paradiso Terrestre dei saltimbanchi («Quale miglior sistema, per incontrare un mito della tua infanzia, che diventarlo tu stesso?» (p.137) e dall’acceso dialogo delle sue voci interiori, una commedia nella commedia, in cui si scatena il piglio immaginifico di Carabba; voci ancestrali o quantomeno antiche («le persone perdute le aveva sempre con sé, per cui non erano perdute» (p.123): la nonna, lo stregone errante dell’Africa, lo «spirito del leone» (la cui presenza profonda, forse, chissà… «colpì la fantasia scientifica di Freud, che gli cambiò nome e lo chiamò inconscio» (p.178), e poi spiriti di santi e mistici, se non addirittura «il respiro di Dio» (p.86).

Nella mappa profonda di Succi-Carabba non potevano mancare i sogni, la cui materia accompagna la vita, la guida e ne è guidata («Modifica il tuo sogno, niente è separato da te» (p.41). Sogni «recensiti», perfezionati, trascritti e amplificati coi dovuti accorgimenti, tra i quali Succi annovera le piramidi e le mummie, dispositivi per mettere in contatto i sogni dei vivi con quelli dei morti… Circa un quarto del libro è poi dedicato alle voci dei matti, nell’interno manicomiale, una sorta di seconda e forse più vera famiglia, che Succi ha la ventura di frequentare, come degente, a più riprese. Perché, si chiede Carabba, ogni volta che Succi è all’apice del successo, si riaprono le porte del manicomio, il luogo dei deboli, dei freaks umiliati e offesi? Forse sente il bisogno di tornare: «aveva bisogno della sofferenza che dava forma a quel luogo. Quei corridoi, quelle urla, quell’abbandono. Quell’insensatezza» (p.151).

Non solo. Nella narrazione di Carabba Succi torna al manicomio come si torna, come ci si ricongiunge alla matrice del mare; e fors’anche «venivano dal manicomio» (p. 79) gli abitanti immortali del Paradiso Terrestre. In un significativo rovesciamento di prospettiva il manicomio, la faccia smascherata della nostra follia, è anche il luogo della scoperta della poesia e della saggezza, di più: di una saggezza che è poesia. Qui Succi incontrerà il suo alter ego poetico, Filsero, uscito da un sogno di Leopardi (Filsero era, a sua volta, l’alter ego immaginario del Poeta), l’uomo inerme e empatico che sa parlare ai fragili, ai sensibili. Filsero introduce Succi all’infinito di Leopardi e al «ripostiglio dell’umanità», nella soffitta del manicomio. È così che i due filosofeggiano sul «lento naufragio» della storia. «Se non c’è rivoluzione senza macerie, non ci sono macerie senza rivoluzione» (p.108). Una è la forza: la «forza che accumula macerie» è la stessa che «permette di progettare cattedrali o creare civiltà», la «sorgente di una speranza illimitata» (p.97).

Nel lager del manicomio Succi consegue il suo più bel primato, mettendo a servizio il suo slancio vitale, la sua energia profonda: tesse relazioni, lavora di empatia, è terapeuta a suo modo, coglie le corde giuste nell’altro, dà un senso alla pazzia e crea comunità. Insegna l’arte della felicità – dosare la realtà, controllarsi per meglio assaporare. Non a caso, a conclusione della sua carriera, Succi torna in manicomio, ma questa volta come custode, e qui Carabba gli regala un incontro con Dino Campana, il più orfico dei poeti, che gli parlerà di Dante e sarà, proprio lui, Campana, il poeta, l’ultimo interlocutore di Succi in queste pagine.

La parabola del digiunatore viene a dirci che c’è bisogno di purificarsi sempre nuovamente dallo spirito del tempo e della Storia per prendersi cura dell’anima e poi tornare al mondo e poi di nuovo all’anima, nel sogno di quella loro felice combinazione che solo potrebbe «cambiare la storia dell’umanità». I cent’anni di solitudine sono inesorabilmente finiti e lo sono da sempre, nell’intuizione di un futuro sognato dalla lungimiranza degli outsider della Storia. Il digiunatore è, in tal senso, quell’«uomo primitivo del futuro» in cui si rispecchia l’io narrante della Zia subacquea. Una chimera, un doppio ossimorico, quello che guiderà il carro dell’epilogo, il mangiatore e il digiunatore, due in uno, come i due cavalli opposti e complementari della biga di Platone. «Ma è impossibile guidare in due! – È vero, approvarono entusiasti. Però noi lo facciamo» (pp.245-46).

Le ultime parole del prologo e le ultime parole del libro ci consegnano all’uomo che spinge avanti la ruota per spianarsi il cammino: «Poteva sembrare lacero e malridotto, ma era immortale».