Contemporanea Festival 2016 Prato / Spettatori/Attori

A Contemporanea Festival 2016, la quarta delle “conferenze brevi incastrate tra musica e lettura” Four Little Packages di Claudio Morganti – passaggio più recente delle sue riflessioni sul teatro che ormai da diversi anni si svolgono al festival nei sotterranei del Teatro Magnolfi – ha come oggetto lo spettatore. Di nuovo Morganti indaga il senso e la sostanza del teatro, ragionando davanti al proprio pubblico, supportando il discorso con pezzi di musica, filmati e per finire l'intervento di Attilio Scarpellini, che discute “dell'abbraccio fatale”, della confusione fra realtà e spettacolo. Il critico porta singolari esempi in cui il limite fra l'una e l'altro è stato – volontariamente o meno – abbattuto e il correlato pensiero di importanti teorici del Novecento: siamo tutti spettatori, ipotizzava Guy Debord nella Società dello spettacolo; siamo tutti attori, gli faceva eco più tardi Jean Baudrillard, in fondo senza contraddirlo. In realtà, unendo gli estremi di un ragionamento tutto sommato coerente sulla situazione attuale fra spettacolo e realtà, siamo tutti attori e tutti spettatori, sempre, allo stesso tempo. E un implicazione-chiave del discorso è che se tutto è diventato spettacolo è naturale che non ci sia più spazio per la scena in senso stretto.

La riflessione potrebbe essere presa senza forzature come manifesto dell'ultimo fine settimana del festival Contemporanea di Prato.

Gaelle Bourges, ph Simone Ridi.

Gaelle Bourges, ph Simone Ridi.

Siamo tutti attori, siamo tutti spettatori

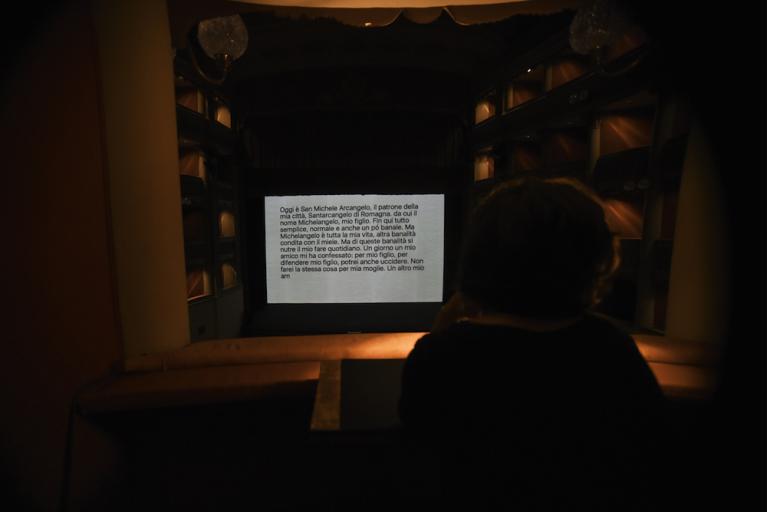

È difficile trovare nella programmazione del festival qualche proposta che non preveda il coinvolgimento del pubblico, che viene declinato in vari modi e gradi nelle diverse performance. Si va da lavori di carattere esperienziale, che fanno partecipare una persona alla volta: tutto si apre nella luce ancora tiepida del pomeriggio con i 7 letti di Todo lo que está a mi lado di Fernando Rubio, in cui – ogni giorno in una diversa ambientazione urbana – altrettante attrici parlano sotto le lenzuola a pochi centimetri da uno spettatore solo. Il rumore bianco della piazza, i contorni imponenti dei palazzi, le fette di cielo luminoso sfumano e piano piano esiste solo il viso intenso e la voce dell'attrice, che pone domande di senso e di vita, il cui affastellarsi gradualmente arriva a colpire i pensieri dell'astante. Con questo bagaglio dolce-amaro ci si sposta all'interno del Metastasio, dove – ancora soli, ancora uno alla volta – si può partecipare a by NN di Katia Giuliani: una performance-installazione in cui invece non accade niente se non noi stessi. Accompagnati da una maschera in un palchetto del teatro, nella suggestiva scenografia dell'edificio completamente calmo e vuoto, veniamo lasciati lì con carta e penna: si può scrivere un pensiero in forma anonima e lasciarlo; alzando gli occhi ci si accorge che al centro del palco campeggia un grande schermo, su cui vengono proiettati i racconti e le riflessioni degli spettatori-scrittori che sono passati lì prima di noi. Entrambi i lavori, seppure piccoli, prendono forza dal loro accostamento e dalla collocazione in uno spazio-tempo particolare, in luoghi di grande fascino e di tempo sospeso – elementi questi, la composizione curatoriale e le condizioni di fruizione cui il direttore Edoardo Donatini sembra dare una bella importanza, e il risultato è appunto efficace per una collocazione di senso, di spazio e di tempo che può fare la differenza. E tutte e due le performance si possono accostare per una modalità di coinvolgimento del pubblico di natura intima, discreta, dove lo spettatore è veramente al centro, né forzato né strumentalizzato, ma coinvolto in quanto persona a fare un'esperienza all'interno di sé.

Giuliani, ph Simone Ridi.

Giuliani, ph Simone Ridi.

Kinkaleri: una fruizione singolare in No Title Yet

Se la proposta partecipativa muta di segno con Tamam Shud di Alex Cecchetti – lungo monologo di un bravissimo autore-attore però tutto sommato impostato su una modalità tradizionale sia di narrazione che di coinvolgimento del pubblico –, il discorso torna in No Title Yet. L'ultimo lavoro di Kinkaleri propone un'idea di spazio, performance, fruizione assolutamente singolare.

Si entra in uno spazio vuoto, non c'è niente a parte un paio di persone dietro la consolle del mixer. Spontaneamente piano piano gli spettatori prendono posto lungo i lati, chi in piedi, chi accomodandosi a terra. Poco dopo comincia la musica, una sonorità elettronica forte, bella, che riempie tutto lo spazio e tocca i corpi che cominciano a seguirla. Va avanti e non accade niente, prosegue e ancora non succede nulla. Diversi minuti, forse dieci o quindici. Allora piano piano, non capendo dove stia lo “spettacolo” (né se mai ci sarà) la gente del pubblico comincia a ballare, prima timidamente, poi prendendo possesso dell'intero spazio, proprio come se fossero in un locale. Ed è così che nel paesaggio di corpi danzanti e chiacchiere urlate sottovoce invece – inaspettatamente – a un certo punto comincia la performance: da un lato della sala entrano due danzatori, Jacopo Jenna e Marco Mazzoni che si muovono anch'essi al ritmo sincopato del sound. Vestiti uguali e quindi riconoscibili, prima insieme e in un sincrono lievemente distorto, poi ciascuno per suo conto, andando in mezzo alla gente, poi di nuovo ritrovandosi. La coreografia e l'interpretazione fanno parte di quella lingua cui negli anni ci ha abituato Kinkaleri: un dizionario fondato su lemmi gestuali minimi, dal cui intreccio ripetuto e impercettibilmente variato nascono composizioni particolari fra differenza e ripetizione.

Kinkaleri, ph Simone Ridi.

Kinkaleri, ph Simone Ridi.

Il risultato è – anche in questo caso – travolgente. Si aggiunge la collaborazione col fotografo Jacopo Benassi, con cui il lavoro è creato: Benassi gira per la sala e scatta, catturando le immagini di performer e spettatori, che vengono proiettate ingigantite in diretta sui muri circostanti (su questo blog si possono vedere le foto). Cosa dobbiamo guardare? Qual è lo spettacolo? I movimenti dei due danzatori, quelli del pubblico, la loro figurazione proiettata sui muri per via fotografica, il fotografo stesso? Ma il punto di interesse di No Title Yet è senza dubbio nelle modalità di fruizione che propone, tramite una riflessione sullo spazio performativo come luogo di condivisione fra scena e platea e sul rapporto fra queste due nella chiave di un'azione sentita insieme, partecipata a livello innanzitutto biologico. Uno spettacolo di danza che si guarda ballando, parlando o almeno girandoci attorno, spostando continuamente il punto di vista o quantomeno facendosi spostare lo sguardo dal movimento del paesaggio di corpi che ci circonda, è qualcosa di raro, forse di unico. E facendo tesoro del tempo ormai lontano degli happening da un lato e della realtà quotidiana del clubbing dall'altro, rilancia la questione della partecipazione e del coinvolgimento oltre Debord e Baudrillard da tutt'altro punto di vista: quella dell'essere insieme, performer e spettatori, persone, a fare – ma soprattutto a vedere – uno “spettacolo”, tanto gli uni quanto gli altri.

Kinkaleri, ph Simone Ridi.

Kinkaleri, ph Simone Ridi.

Dentro e fuori il coinvolgimento: contemplazione e immaginazione

La serata culmina infine in uno dei lavori più belli e suggestivi del secondo weekend di Contemporanea: A mon seul désir di Gaëlle Bourges, che con tutto questo discorso sul coinvolgimento del pubblico sembra proprio avere niente a che fare. Contemplazione della bellezza del gesto in sé, prima di qualsiasi tentativo di significazione, del corpo nello spazio, del suo movimento: è una chiave di visione che passa anche per Celebration di Giorgia Nardin, che prevede una fruizione estatica, quasi iconica, del gesto del lavarsi di una donna completamente ricoperta di vernice dorata (scoprendo poi un corpo-affresco completamente tatuato e proseguendo la vertigine del disegno sui muri dello spazio, insieme al pubblico) e per certi versi anche di quella esplorazione intimamente umana dello spazio che è Tiny di Annamaria Ajmone. “In Tiny esploro il mio corpo come un archivio popolato da memorie personali e culturali, fantasie, forze invisibili, echi lontani, suoni, odori, immagini” scrive Ajmone nella presentazione dello spettacolo, che definisce “una ricerca sulle zone-limite, dove non esiste una vera separazione tra universo esterno e contenuti interiori”. È una prospettiva che senza troppe forzature si potrebbe applicare anche a quella fiaba animata, a quel saggio iconologico minutamente danzato che è A mon soul désir.

Nardin, ph Simone Ridi.

La storia è quella di un ciclo di arazzi fiamminghi del XV secolo, conosciuti col nome La dama e l'unicorno. Il titolo dello spettacolo è quello del sesto pannello, in cui i primi rappresentano ciascuno i cinque sensi. A mon soul désir un misterioso sesto senso: forse quel “divenire animale” teorizzato da Deleuze e Guattari, suggerisce Bourges, al limite fra lo spazio interiore del singolo, il suo cuore, e il contatto con l'altro e l'esterno, il trasformarsi in molteplicità (e anche in questo ci sarebbe spazio per un rapporto con i riferimenti di Tiny). La storia viene raccontata (in francese) da una voce off, che spazia fra la vicenda dell'opera e la sua interpretazione, l'analisi della cultura – visiva e non solo – dell'epoca, bestie e bestiari, infiniti esempi di flora e fauna, fantasia e storia, una punta feroce d'ironia, infinite simbologie evidenti e celate. Contro un fondo rosso trapuntato di fiori e scandito da un controluce pazzesco si staglia il corpo nudo di quattro danzatrici, chiamate di volta in volta a impersonare i protagonisti del racconto in una piccolissima fetta di palco al limite del proscenio. La “dama” viene riccamente abbigliata dalle altre tre mascherate da animali – fra cui ovviamente l'unicorno del titolo – e insieme danno vita a una coreografia in bassorilievo che ricorda non poco L'après-midi di Nijinskij sia per lo spessore assottigliato dei corpi che per la sintesi coreografica del divenire animale dell'umano. Creano così una narrazione iconologica per piccoli tableaux vivants, punteggiati dalla ripetizione di micro-movimenti, quasi dei tic, minutissime azioni come girotondi, messe in posa, volti tutti a evidenziare un passo o l'altro del processo di interpretazione dell'immagine che si concretizza davanti allo spettatore. Senza alcun altro suono di sottofondo, la voce che racconta diventa essa stessa musica per la danza. E guida per il pubblico, per cui si apre uno spazio di immaginazione, fiaba e sogno tutto da riempire personalmente fra una micro-scena e l'altra.

Rubio, ph Simone Ridi.

Rubio, ph Simone Ridi.

Ma nel pensiero quattro-cinquecentesco ogni diritto ha il suo rovescio, avverte a un certo punto en passant la voce narrante. Negli arazzi bisogna stare molto molto attenti, dice, perché il dritto e uguale al suo inverso. Il pensiero medievale è analogico – dichiara l'autrice in un'intervista al Festival d'Avignon –, stabilisce un legame fra le cose visibili e invisibili, ed è questo che interessa a Bourges, il rapporto fra l'apparente e il nascosto. È un discorso teorico che si comprende quando si passa alla seconda parte dello spettacolo, dove tutto crolla e il palco si svela in tutto il suo abisso di profondità.

Mentre un “unicorno” canta The End dei Doors su una base assordante di noise, in mille gradazioni di buio e flash che rendono la visione difficoltosa la scena gradualmente si popola di un'infinità di corpi danzanti che si sovrappongono, nudi e con teste d'animali (alle 4 danzatrici si aggiungono i partecipanti al laboratorio che Gaëlle Bourges ha tenuto nei giorni precedenti a Prato). Dalla quieta ostensione dell'estetica rinascimentaleggiante della prima parte, dalla rarefazione del gesto e dalla musica del racconto, dove tutto è votato a stimolare la potenza immaginativa dello spettatore si passa – seppure un po' retoricamente, in un lavoro che è assolutamente “a tesi” – a uno stravolgimento ipercontemporaneo in cui la visione non è più possibile e – volendo – va conquistata. Secondo Bourges è proprio lo spazio del “mon seul désir” inteso tramite la prospettiva di Deleuze-Guattari: disintegrata la discreta bellezza della rappresentazione, del canone imposto dalla modernità, si apre uno spazio d'alterità in cui il misterioso “sesto senso” può pienamente esprimersi, i corpi si fondono e i limiti non sono più nitidamente percepibili. È con l'amara bellezza di questo rapimento tradito che si chiude il ragionamento sullo spettatore che è andato in scena nel secondo fine settimana del festival di Prato.