Il viaggio di Veronica / Ferdinando Scianna, il ritratto fotografico

Leggendo Il viaggio di Veronica (UTET, pp.195, € 29.00), il percorso che Ferdinando Scianna ci invita a fare nel suo ultimo libro tra i suoi fotografi preferiti, la prima domanda che viene in mente è: siamo di fronte a un autoritratto? Tutta la carriera di Ferdinando Scianna è contrassegnata dal fotografare e riflettere sul fotografare, che lo ha portato a dialogare e ritrarre grandi autori, da Leonardo Sciascia a Jorge Luis Borges. E il ritratto è soprattutto questo, da sempre: dialogo, relazione tra soggetto e autore.

Per cercare di capire fino a che punto il titolo del saggio sia la chiave per rispondere a questa domanda, si deve percorrere la bella prosa di Scianna fino in fondo e lasciare che la domanda ritorni a interrogarci.

Scianna inizia il suo racconto per lo più cronologico dal momento in cui i fotografi soppiantano i pittori. Dei 50.000 pittori ritrattisti che ci sono in Europa, in circa vent’anni, a metà del XIX secolo, 35.000 diventano fotografi. È un dato piuttosto sorprendente, siamo abituati a pensare di essere noi, nell’epoca dei selfies, gli ossessionati dalla propria immagine, invece l’industria è sempre stata fiorente. Partendo da questa constatazione, Scianna ci invita a capire che cosa sia in gioco nel volere che la propria immagine sia catturata e preservata. Il primo punto di attenzione è appunto questo, quello in cui si passa da un’immagina costruita, poco importa se in molte o poche sedute, da un pittore ritrattista, all’immagine fotografica, che al contrario coglie un istante, anche se agli albori del mestiere uno scatto poteva prendere anche quindici minuti.

Le belle riflessioni dedicate all’argomento potrebbero essere sottotitolate: cosa fa il tempo alla nostra percezione visiva? Esiste un ritorno sui luoghi e i volti che addomestica il soggetto e ce lo rende familiare? E qui c’è già il primo punto di frattura tra pittura e fotografia. Se un grande ritrattista come Tiziano costruisce nei ritratti un discorso sulla persona, cogliendo tratti psicologici e morali nei soggetti che ritrae al punto che leggiamo in loro l’orgoglio, la vanità, un vero e proprio racconto che emerge probabilmente nella mente del pittore nel momento stesso in cui un ritratto viene commissionato o in cui decide di farlo, la fotografia è al contrario il momento in cui una narrazione si spezza, l’istante che di un evento ci dà qualcosa che pare saltar fuori dalla realtà e darci un elemento che la storia non ha portato via. Il Baudelaire di Nadar, ad esempio, ci fa la stessa impressione che potrebbe farci una fotografia di Dante Alighieri, di cui pure abbiamo diversi ritratti pittorici. Ma come? Abbiamo una fotografia? Era davvero questo? Il soggetto ritratto prende il sopravvento sul ritraente, annulla ogni mediazione, è lì davanti a noi.

Scianna esplora questa prima frattura e in questo modo oppone chiaramente le foto occasionali, come i selfies, dai ritratti fatti da fotografi che sono prima di tutto degli artisti.

Nel ritratto artistico è fondamentale la presenza sia del soggetto che del fotografo. Per questo spesso le fotografie più commerciali non sono veri ritratti: l’aspetto pubblico è così predominante che travolge il significato, la relazione, il lavoro del fotografo. Come nel caso delle foto di personaggi politici, dittatori e mattatori, a cui è dedicato l’ultimo capitolo. Difficile, raro trovare un caso in cui tra fotografo e politico si crei davvero un dialogo, un momento che permetta al fotografo di catturare qualcosa che non sia già pubblico nell’immagine di chi si presenta in questo modo. Il fotografo in altre parole è costretto a lavorare su un’idea che è già raccontata, la ripete, vi si adatta.

Forse è proprio questo a fare del Baudelaire di Nadar una vero ritratto. Scianna ci racconta infatti l’ostilità di Baudelaire alla fotografia, il mestiere così creativo del fotografo parigino, quel che ne viene fuori non è cronaca, è un ritratto denso di relazione. Nadar coglie una sorpresa, un’ostilità, la racconta.

Se l’elemento artistico è costruito dalla relazione tra fotografo e personaggio fotografato, la stessa cosa la si può dire del romanzo o della poesia. Quante volte ci si ritrova a rispondere alla domanda: ma quanto di quello che racconta è biografico? Ecco, la fotografia raccontata da Scianna è la risposta migliore.

Persino se si ritrae il vero, e la fotografia non può non fare questo, l’arte prescinde dal proprio oggetto, lo trasforma in un momento unico che noi trasformiamo in qualcosa che sia bello, commovente, divertente, comunque non semplice realtà riprodotta e percepita. Il vero, detto altrimenti, non è l’immagine, il piatto percepire, è qualcosa che viene interrogato attraverso i miti, le metafore, e che non ci si svela mai completamente. Quello che vediamo non ci appare vero perché è davvero così, come in un romanzo non è lì davanti agli occhi dell’autore che lo descrive così bene che appare vero al lettore. Il vero è una domanda, qualcosa che smuove la forma, ci sorprende, ci commuove, ci diverte, ci costringe a interrogare una percezione piatta, che non dice nulla. Ecco, quella parte piatta e che non dice nulla è l’esperienza biografica. L’arte e l’artista sono coloro che riflettendolo e cercando di imitarlo lo interrogano, lo aprono, lo e ci inquietano. Ma è così difficile accettare questo piano del discorso perché a questo punto non ci sono più soltanto fotografo e fotografato, ci siamo anche noi, che guardiamo la foto.

Ad esempio, nello splendido ritratto dei Curie fatto da Henri Cartier-Bresson, di cui Scianna ci racconta la storia: li fotografa appena entrato in casa, li coglie spaventati, timidi di fronte al mondo che si incuriosisce di loro. C’è una strana emozione, sorpresa, lusingata ma al tempo stesso un ritrarsi e Cartier-Bresson la coglie subito. Sa benissimo che la foto è quella, l’ha già fatta prima di iniziare a lavorare. Trascina anche noi, anche senza conoscere la storia di quella fotografia, in una domesticità improvvisamente violata, si potrebbe andare avanti giorni a discutere sul senso di quegli sguardi così timorosi di fronte a ciò che li sta invadendo. In quell’immagine i biografi possono ritrovare mille tratti psicologici, l’equilibrio o lo squilibrio della relazione intellettuale, affettiva, erotica tra loro, il loro modo di essere al mondo. Siamo davvero entrati in casa loro ed è anche un po’ imbarazzante. Questa è la parte che avrei voluto che Scianna esplorasse meglio. Mentre infatti è molto convincente il racconto, un bellissimo racconto, della storia della fotografia, e anche degli autori più noti Scianna ha sempre la capacità di descrivere un tratto preciso e convincente, c’è un altro aspetto che viene poco considerato: quanto la fotografia possa essere violenta intrusione nell’altro.

I volti delle persone intorno a una tragedia, che sia una bomba o un terremoto, che ci siamo abituati a cercare immediatamente perché più della cronaca di quell’evento ci scuote l’immagine di un cadavere, di qualcuno in lacrime, di vestiti strappati, quasi che il dolore che passa su qualcuno fosse il segno che riconosciamo. La famosa foto di Kim Phuk, la bambina fotografata nuda da Nick Út mentre fugge da un villaggio vietnamita in fiamme. Le persone ritratte che divengono didascaliche rispetto al fatto, per quanto aderiamo magari ideologicamente o solo con compassione all’evento. Divengono l’immagine della guerra, del terremoto. Le persone scompaiono, è il disastro a essere il vero soggetto.

Credo che comunque Scianna vada più in là, e forse qui il senso del titolo del libro inizia a chiarirsi. Veronica è la prima a prendere un’immagine del Cristo quando gli asciuga il volto lungo la salita al Calvario. La leggenda medievale, associata a diverse qualità taumaturgiche della reliquia (dall’estinguere la sete al resuscitare i morti) ha diverse associazioni con la fotografia: prima di tutto non è un ritratto fatto da mano umana ma è un’impressione diretta del volto di Cristo su un tessuto di lino. È una foto.

Senza dilungarsi sulla sovrapposizione del nome greco da cui ha origine (Berenice, da Ferenice, cioè portatrice di Vittoria, che in epoca medievale si sovrappone a vera-icon, cioè vera immagine), fare della Veronica l’origine della fotografia consente a Scianna di riprendere il filo del dolore a cui accennavo. Perché raccogliere l’immagine di Cristo che sale il Golgota è cercare il volto del dolore. Scianna era partito da qui e la domanda ora ritorna: è appunto il soggetto carico di storia, di sofferenza e di bellezza ciò che discrimina quello che va verso l’arte e quello che invece non fa che echeggiare il narcisismo scatenato non solo dai selfies, ma più in generale da una cultura dell’immagine che pare condannata a riflettersi in personalità celebri, ricche, potenti, nel disperato tentativo di sottrarsi alla condizione di sofferenza che ci individua singolarmente e identificandoci collettivamente con un’idea di successo di qualche tipo. Non è una novità: ci facciamo belli per sottrarci alla consapevolezza del disastro.

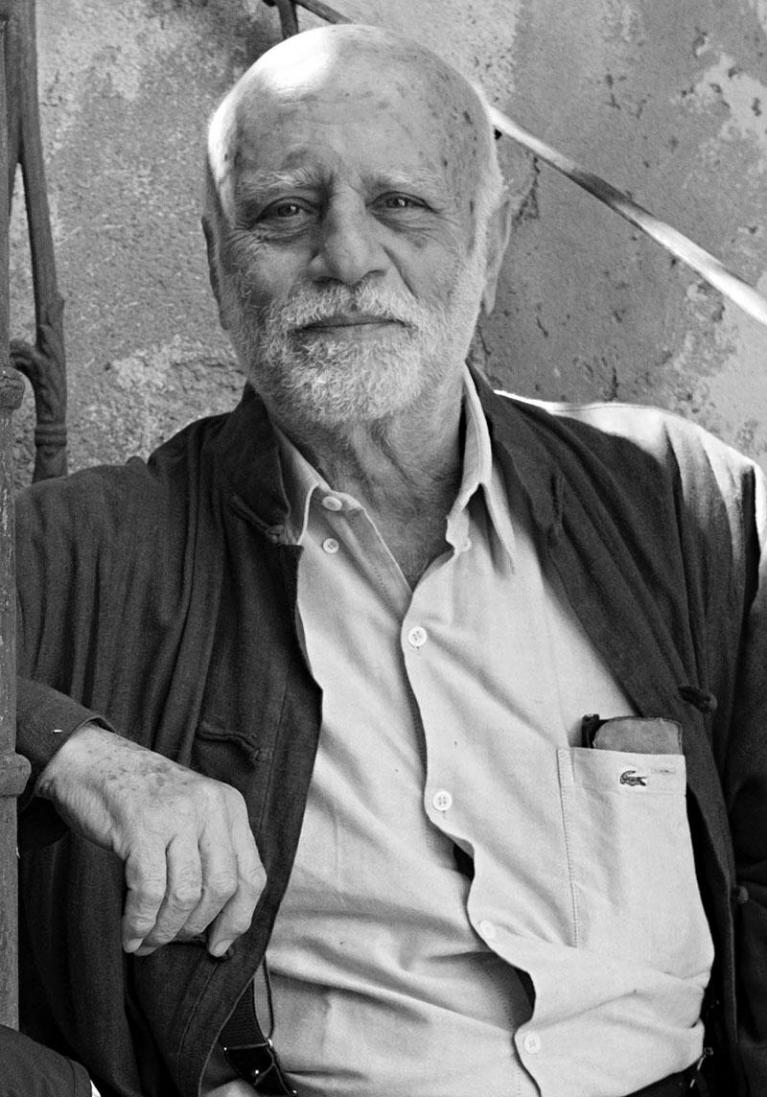

Non solo invece molti degli artisti di cui ci racconta Scianna vengono da un percorso che non lusinga il reale in questo modo, da Diana Arbus a Richard Avedon a Edward Curtis, ma è proprio il viaggio di Veronica che interroga questo volto, di cosa ha raccolto l’immagine, della passione di Cristo ma anche della sua allegra resurrezione, che libera e apre nella tradizione cattolica. Il bel ritmo nella prosa e persino l’uso di certe immagini, come il magnifico ritratto che si fa fare in Yemen, fanno di questo gustoso libro un buon compagno per chi voglia iniziare o rivisitare un percorso in cui attraverso Veronica si trova una vittoria in qualcosa che è ben più consistente della lusinga del successo.