Modi del sentire / Solitari coricati

La sorella maggiore di un mio amico argentino che abita a Baradero, un paese di pianura sulla riva del fiume Paraná, appena è arrivata la pandemia da quelle parti, si è coricata sul letto, senza avere nessuna patologia o sintomo alcuno, e non si è alzata più, se non per le necessità. “Non è la prima in famiglia che da un giorno all’altro decide di chiudersi in camera e di restare ad ammuffire lì, sul letto, come un’ombra”, mi ha scritto Julián, il mio amico. “Anche mia nonna Joaquina un giorno”, continuava in una delle sue email, “come faceva nei periodi di calura, aveva annaffiato la terra davanti a casa per non fare svolazzare la polvere durante il passaggio delle macchine, e si era messa a letto per uno o due mesi. Le figlie le portavano da mangiare e lei si alzava appena dal materasso con il vassoio in mano, come avrebbero fatto, immagino, guardando le ricostruzioni, gli abitanti della casa del Moralista, a Pompei, sul triclinio. Si ipotizzavano le cose più strampalate sulla vita di mia nonna Joaquina: che fosse stata morsa da un serpente o che avesse contratto una malattia atrofizzante; non c’erano due sedie vicine che non fossero testimoni delle congetture più disparate. “E la stessa sorte”, continuava Julián, “da quando c’è il covid, la sta subendo mia sorella Faustina, che da qualche mese si è presa l’abitudine di stare in quello che lei considera una prosecuzione di sé: il letto. I vicini che non la vedono uscire mai credono che sia terrorizzata dal virus, altri, pensano che stia ancora scrivendo endecasillabi amorosi per il Palido, che era un corteggiatore che l’ha piantata in asso dieci anni fa. A volte immagino che ci sia un demone malvagio e solitario che la costringe a chiudersi in camera. Non lo so”.

La storia di Faustina mi ha subito fatto venire in mente un romanzo di Arnaldo Calveyra, un autore argentino che dagli inizi degli anni Sessanta si è trasferito a Parigi, dove è morto nel 2015, che si intitola La cama di Aurelia. Racconta la storia della solitaria Aurelia, la quale, un giorno, anche lei come Faustina, senza avere nessun sintomo di malattia, si corica sul letto e non si alza più. Abita in un paese polveroso di appena mille anime, sperduto in qualche orizzonte dell’interiore della provincia di Buenos Aires (potrebbe essere anche Baradero). Tutti cercano di spronarla ad alzarsi, compreso il medico di famiglia, ma lei non ne vuole sapere o non ci riesce. Il medico capisce che forse è stata colpita dalla malattia più temuta, quella dell’amore. Aurelia, però, nonostante sappia che trascorrerà la sua vita a vestire santi, non rimane in ozio, quando le è possibile lava o stira stando a letto, ogni tanto cova qualche uova di gallina o di papera, una volta ha covato anche uno di pavone. Non vuole altro che rimane lì, sul letto, in solitudine e non le interessa se gli altri pensano che sia rimasta invalida o chissà cosa. In fondo, la nostra vita inizia e finisce nella posizione orizzontale.

Aurelia, mi verrebbe da pensare, la si potrebbe paragonare a un Oblomov argentino. Questo passaggio di Ivan Aleksandrovič Gončarov potrebbe adattarsi alla sua situazione: “Stare sdraiato, per Il’ja Il’ič non era né una necessità, come per un malato o per una persona che voglia dormire, né un caso, come per chi sia stanco, né un piacere, come per un fannullone: era la sua condizione normale”. Oblomov è un testo che si potrebbe reputare l’emblema dei coricati, e che il mio amico Julián in più di un’occasione ha portato a paragone con la situazione di Faustina, perché anche lei, a detta del fratello, ritiene del tutto normale starsene distesa sul letto, specie in questo periodo travagliato e difficile d’affrontare. Quando a Il’jà Il’ìc’ chiedono, per esempio: “Ancora a letto?”, lui risponde con un semplice “Bisogna forse che mi alzi?”, oppure, a chi vorrebbe spronarlo ad agire (o a salvarlo? Da che cosa, però?) si inventa delle scuse del tipo: “Sì, e vengo a prendere dell’umidità!”. Sono risposte che somigliano molto a quelle di Faustina, che pur parlando pochissimo si giustifica con i “Vediamo come mi sento domani”, oppure: “Certo, con questo tempo, come si fa?”

Oleg Tabakov in "Oblomov" (1979) di Nikita Michalkov

Giorgio Manganelli, che aveva un interesse particolare per chi decide di allontanarsi da ogni sorta di strombazzamento, anche intellettuale, e di mettersi in disparte, in un articolo su La Stampa del 1979, scrive che Il’jà Il’ìc’ Oblomov è solo un uomo consapevole dell’imperfezione della vita: “Dunque, egli è non per finzione retorica ma veramente «eroe» del libro; ma un eroe che può solo vivere la propria estraneità agli altri, dimorare nell’ombra, nel sonno, nel sogno, e soprattutto «non fare», giacché fare è «vivere» senza coscienza dell’imperfezione del vivere”.

Nonostante tutto, questo personaggio che trascorre il tempo nella sua camera da letto (che è anche il suo studio e il suo salotto) ha una vita serena e felice, non chiede nulla; è solo un’anima dolce e innocua che fa fatica a scendere dal letto; e poi, per fare cosa? In questo periodo, verrebbe da pensare, siamo tutti costretti a diventare dei piccoli Il’jà Il’ìc’, non c’è porzione del mondo che, in un modo o l’altro, non sia stata oblomovizzata. In un mondo in cui si dà valore soltanto all’attivismo e all’uso ottimale del tempo, Il’jà Il’ìc’ ci riconcilia con la forza di gravità che ci attrae verso il basso, come una “levitazione discenditiva”, verrebbe da pensare parafrasando il Manganelli. E se “nella Recherche, diceva Nabokov” – cito da I russi sono matti di Paolo Nori – “il protagonista ci metteva centocinquanta pagine ad andare a letto, in Oblomov il protagonista ci mette centocinquanta pagine ad alzarsi, dal letto”.

Questa fatica a tirarsi su per restare coricato in solitudine la ritroviamo anche nel terzo libro di Georges Perec, Un uomo che dorme, dove si racconta, in seconda persona singolare, che è una sorta di sdoppiamento dell’io, la storia di uno studente che una mattina, invece di presentarsi a un esame universitario, lascia che suoni la sveglia e resta a dormire: “Tu non ti muovi, e non ti muoverai. Un altro, un sosia, un doppio fantomatico e meticoloso, fa forse al tuo posto, uno a uno, tutti quei gesti che tu hai smesso di fare: si alza, si lava, si rade, si veste, se ne va”.

Questo testo lo si potrebbe pensare (la stessa cosa si può fare nei confronti della solitudine di Faustina o di Joaquina o della stessa Aurelia) come un modo di impadronirsi del proprio tempo per farlo sparire o per far sì che il giorno e la notte diventino un corpo unico per poter cancellare il proprio io. Nella postfazione al libro Gianni Celati lo paragona a allo scrivano Bartleby “che non vuole più scrivere, indifferente a tutte le sollecitazioni, insondabile nel suo silenzio e nella sua inerzia totale”. Dunque, sia Oblomov che Un uomo che dorme sono libri che tirano le redini nei confronti dell’attivismo e del successo come segno d’una vita esemplare. Rispondono all’ansia, a questo correre in continuazione dietro alle cose, con un’atarassica solitudine.

Tra gli scrittori sudamericani, la corona dei coricati se l’aggiudica senz’altro l’uruguaiano Juan Carlos Onetti, che ha trascorso i suoi ultimi dodici anni a letto. Racconta la moglie, la violinista Dolly Muhr, che beveva whisky, fumava, leggeva e scriveva sdraiato. Si appoggiava sui gomiti e restava così per ore. Sembra che questa postura, con il tempo, gli abbia creato problemi posturali a un braccio. “Si nasce stanchi e si vive per riposare”, c’era scritto sul suo capezzale, accanto alle foto di Faulkner e di Carlos Gardel. A volte chiamava la moglie e le dettava le cose. Onetti somigliava ad alcuni dei suoi personaggi. Juan María Brausen, per esempio, in La vita breve, un romanzo del 1950, raccoglie la realtà che lo circonda rimanendo solo tra le lenzuola, dove si dispiega tutto il suo mondo onirico: “Forse era sdraiata sul letto, come me, su un letto uguale al mio”, immagina Brausen la donna che si trova dall’altro lato della sottile parete, mentre prova a ricostruire la sua vita. Più tardi, con gli anni, il suo stesso autore finirà per diventare un po’ come i suoi personaggi.

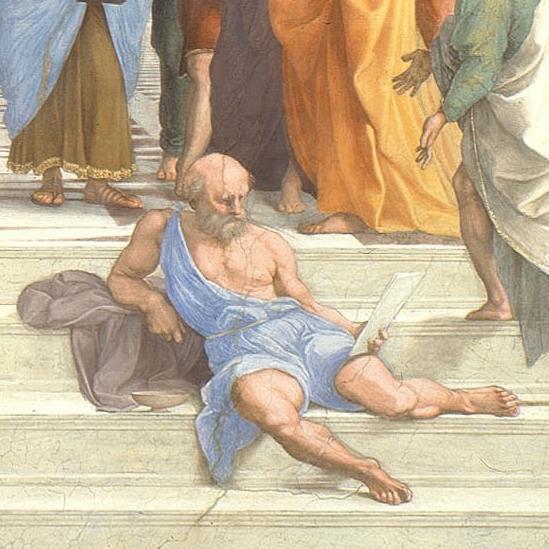

C’è un breve saggio di Jean Starobinski, “Il filosofo coricato” (nel volume La coscienza e i suoi antagonisti) all’inizio del quale si racconta, attraverso la testimonianza di Fedone, l’ultimo ed epico coricamento di Socrate e di come il corpo di Socrate, il suo vecchio nemico, “gioca la sua ultima partita cancellandosi”. Mentre inizia a fare effetto la cicuta il suo corpo diventa sempre più insensibile agli stimoli, prima non sente più il piede, poi il polpaccio, poi la gamba e così via, come se la morte percorresse il corpo del filosofo fino a impadronirsene. Alla fine, quando non avverte più la mano che lo tocca sente una liberazione, tanto dolce che esalando l’ultimo respiro si sente in dovere di ringraziare Asclepio: “Fa così il suo ingresso nel teatro della filosofia” – scrive Starobinski – “l’immagine dell’uomo coricato”. A quest’icona bisognerebbe aggiungere anche quella che troviamo quasi al centro della scena di La scuola di Atene di Raffaello: sulla gradinata centrale appare una figura scomposta, con la ciotola posata al suo fianco e l’abito lacero, è Diogene di Sinope, denominato il Cinico, che si trova lì, in solitudine, tra una moltitudine di filosofi, come se volesse rifiutare ogni convenzione sociale. Oggi lo si definirebbe un eccentrico, abituato a vivere in una botte e a mangiare il giusto e necessario. Diogene, a differenza di Socrate, è il filosofo non delle domande ma delle risposte. Non ha nessuna teoria, ma sa camminare nudo tra i tesori di Macedonia calpestando le ricchezze dei re, dice Seneca.

Raffaello Sanzio, Diogene (particolare da "La scuola di Atene", 1509-11)

Viviamo in un tempo in cui siamo continuamente sollecitati a dare prova delle nostre determinazioni o del nostro agire quotidiano, persino in quest’ultimo periodo in cui potremmo diventare tutti come Faustina o come Aurelia e starcene serenamente coricati ad aspettare; invece no, dobbiamo prenderci cura della nostra operosità. “Coricarsi equivale”, scrive il mio amico Julián quando, a volte, prende le difese della sorella, “a sottrarsi alle nostre responsabilità che spesso non sappiamo nemmeno quali siano. Io non so se Faustina ci metterà centocinquanta pagine ad alzarsi dal letto, un mese o un anno; il suo mondo interiore la rassicura e non vuole trovarsi in mezzo alle ferite del mondo esterno. Ho scoperto, però, che i corpi senza ombre mi impauriscono, perché le ombre presuppongono la verticalità e i corpi orizzontali non proiettano nulla, solo l’imago mortis di noi stessi, sia quando siamo proni, come i cardinali prostrati per terra durante il canto delle litanie dei santi, sia quando siamo supini e guardiamo il cielo”.

E qui mi verrebbe da ricordare il Carlo Levi di Cristo si è fermato a Eboli, quando racconta le sue passeggiate per il cimitero e si corica in una fossa appena scavata, “profonda qualche metro, con le pareti ben tagliate nella terra secca pronta per il prossimo morto”, e resta lì dentro in solitudine e libertà a guardare un rettangolo di cielo chiaro senza far niente fino a quando arriva un vecchio becchino, l’incantatore dei lupi, a ridestarlo dai sogni. Ma Faustina, da quanto racconta il fratello, forse è più affine al Malone muore di Beckett, un anziano coricato nudo su un letto che scrive ininterrottamente in un taccuino senza contemplare nessun cielo, rispetto al ricercatore di racconti e solitudini di Gagliano. Malone balbetta gli ultimi brandelli di vita, è un quasi morto e un quasi cieco, giace in un letto aspettando: “Comunque tra poco sarò finalmente morto del tutto”, ci dice. Ogni tanto la porta della stanza si apre e compare una mano dalla fessura a svuotare il vaso dei bisogni o a portargli qualcosa da mangiare. Come tutti i coricati è un uomo fuori dal tempo e dallo spazio. Lo si potrebbe paragonare a un Diogene che chiede ad Alessandro Magno di spostarsi per non coprirgli il sole. Insomma, “Malone” – scrive Starobinski, quasi a conclusione del suo breve saggio – “è l’ultimo filosofo coricato”.

Leggi anche:

Andrea Pomella | Solitudine