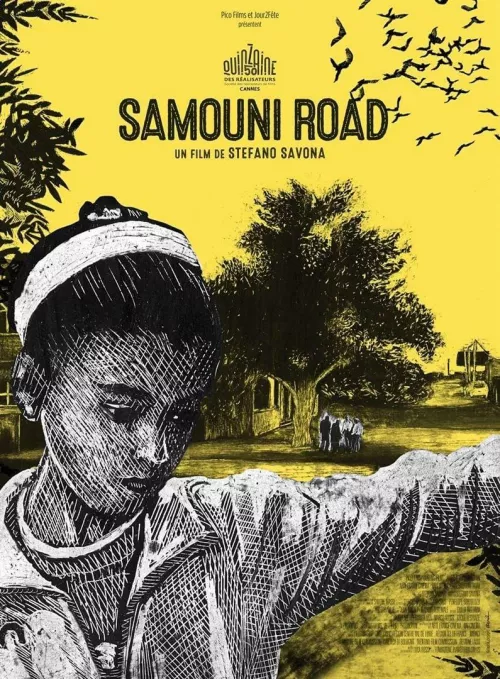

Oggi al Festival di Pesaro / Stefano Savona. La strada dei Samouni

Un urlo silenzioso, lunghissimo, a questo somiglia il film di Stefano Savona, “La strada dei Samouni” che ha vinto a Cannes l’Oeil d’Or 2018, il massimo riconoscimento alla “Quinzaine des realisateurs” per il documentario. Se Stefano Savona, palermitano di nascita, archeologo di formazione, con un bouquet di premi collezionati negli ultimi vent’anni (Cinéma du Reel, Locarno, Bellaria, Donatello, e moltissimi altri), insegnante alla “Femise”, migliore scuola di Cinema a Parigi e al “Centro Sperimentale per il Documentario” a Palermo, ha vinto su concorrenti come Wim Wenders, Ming Zhang, Romain Gavras, Beatriz Seigner è perché il suo “La strada dei Samouni” ha qualcosa di indelebile.

Il film (chiamarlo solo documentario è riduttivo, anche se la schiacciante forza di un fatto vero qui prende tutto il peso anti-ideologico che gli compete) è la storia di una famiglia che Stefano Savona ha conosciuto nel 2009 sotto i bombardamenti dell’operazione israeliana “Piombo Fuso”. I Samouni erano fino ad allora una famiglia di agricoltori con dei magnifici oliveti e vivevano lontano dalla città, in un’area nota perché tranquilla e perché gli israeliani la conoscevano bene essendo adiacente a un insediamento ebraico di vecchia generazione. Un quartiere che aveva sempre rifiutato di “prendere partito” per Hamas o per Al Fatah o per altri partiti. Savona li incontra il giorno dopo il massacro di 29 membri della famiglia da parte dell’esercito e dell’aviazione israeliana. Un’operazione talmente assurda da provocare all’interno stesso dell’esercito un’inchiesta per cui oggi abbiamo gli atti di quello che i soldati che hanno sparato e gli aviatori che hanno bombardato (o si sono rifiutati di continuare a farlo) hanno detto.

La storia è raccontata dallo sguardo di una bambina, Amal, che è rimasta sotto le macerie per tre giorni, creduta morta, ma che ha assistito all’uccisione a freddo del padre, degli zii, dei fratelli e di altre donne e bambini della famiglia. E alla distruzione dell’intero quartiere, allo sradicamento da parte dei carri armati degli ulivi e anche del grande sicomoro che era il simbolo del villaggio. Per ammissione dell’esercito israeliano è stata una strage di civili. Stefano Savona era uno dei pochi giornalisti presenti a Gaza nel momento di “Piombo Fuso”, entrato clandestinamente attraverso i tunnel egiziani, ha conosciuto i Samouni il giorno dopo la strage e da allora fino a tre anni fa ha continuato a raccontarne la storia. La bambina intensissima, Amal, con una scheggia ancora sotto il cranio ha una terribile serietà e anche un’allegria incantata e melanconica. Per raccontare la sua storia Savona ha pensato di chiedere a Simone Massi uno dei maggiori artisti dell’animazione italiana di disegnarla (otto disegni a mano per ogni secondo di film, più di trenta minuti di animazione su due ore di documentario). Massi ha una un tratto asciutto, corrosivo, graffiato, ma estremamente fedele alla realtà. Stefano Savona ha fatto ricostruire in 3D l’intero quartiere, vi ha fatto accadere in 3D gli avvenimenti prima della tragedia – il rapporto con gli ulivi, gli uccelli, i sogni che la bambina racconta, le feste, e poi la guerra vista dai suoi occhi, i carri armati che vengono fuori come elefanti dalla “Sura dell’Elefante” del Corano che il padre le leggeva sempre, i giochi coi fratelli, la terribile notte, la morte prossima e circostante. E Simone Massi su questi 3D ha costruito per tre anni con un’équipe di 20 persone i disegni animati. A un certo punto della narrazione non ci si rende quasi più conto del passaggio dal filmato all’animazione che procede con un crescendo accompagnato da una lievissima musica di rumori (la brava musicista è Giulia Tagliavia, una compositrice italiana che risiede in Francia) e ci si trova immersi nella follia più totale della crudeltà e del massacro.

Non c’è un solo momento in cui i Samouni sopravvissuti perdono la dignità. Di fronte a una scritta nel muro della loro stanza in cui un soldato ha disegnato una tomba con scritto “Arabs” una bambina dice: “Ma cos’hanno in testa questi israeliani?”. C’è dolore, c’è miseria improvvisa, fame, ma non c’è l’odio che uno si aspetta. La madre della bambina sopravvissuta, Amal, dice al figlio che vuole vendicare il padre “Guarda a cosa ti vogliono spingere, noi Samouni non siamo così”. E l’intera famiglia Samouni si rifiuta di avere i funerali di “Stato” pagati da Hamas o da qualunque partito per appropriarsi dei loro cari come martiri. Tutto questo Savona lo racconta con un filo di voce, una narrazione pulita, semplice, terribile, un pugno nello stomaco. La bambina è davvero un’Anna Frank vista dall’altra parte, il quartiere raso al suolo è il ghetto di Varsavia fotografato dopo lo sterminio.

Questo è un film senz’odio ma che urla senza fare rumore. Di fronte alla nostra abitudine all’orrore della questione palestinese Savona ci riconduce alla vita quotidiana, a come la gente vive e muore, disegna sulla sabbia, sa piangere e ridere, sa ricostruire dal niente e nella miseria improvvisa e ingiustificata una vita che deve andare avanti. Gli ulivi, le talpe, le mandorle, i colombi, le storie che la gente racconta, i bambini che raccontano. Un film duro e dolcissimo, Savona ci fa capire che la questione palestinese è fatta di facce, di corpi di gente che si vuol bene e vuole bene alla propria terra, senza alcuna retorica, senza alcun bisogno di “posizionarsi”. La follia che c’è dall’altra parte viene fuori proprio nella sua ingiustificabilità rispetto alla vita, al suo significato per ognuno di noi. Si capisce però anche che la “questione palestinese” è diventata questione etnica, apartheid, condanna di un mondo diverso, del mondo contadino in questo caso, i palestinesi come razza e come selvaggi da eliminare. Oggi come non mai è vero che solo i neri sudafricani possono capire cosa sta accadendo a Gaza. La grandezza di questo film è che Savona ha passato nove anni con i Samouni, ha stretto un rapporto umano rispettoso e timido con la loro esistenza, ci è tornato ogni volta per capire di più. Il lavoro di un antropologo, e Stefano lo è sicuramente più di buona parte degli accademici italiani, che sa essere professionale e allo stesso tempo conosce profondamente il senso della condivisione.

Un discorso a parte sul documentario. La distrazione italiana, l’ignoranza della stampa italiana, la nostra arretratezza ci ha fatto perdere di vista che l’Italia è un paese che sta producendo documentaristi di altissima qualità e sta rinnovando completamente il senso del documentario. Leonardo di Costanzo, Alessandro Rossetto, Piero Li Donni, sono solo alcuni tra i nomi di eccellenza di questa ondata. Si respira un’aria nuova, anche se il pubblico italiano questi documentari li può vedere poco, grazie a mamma Rai che li finanzia ma non li manda in onda e al generale disprezzo per il genere da parte della stampa italiana. Stefano Savona ha fatto prima della “Strada dei Samouni” un bellissimo film su “Piazza Tahir”, che finito qualche giorno dopo la caduta di Mubarak ha girato per le sale francesi facendo cassetta come un qualunque film di fiction. Ha costruito un affresco tesissimo della vita delle guerriere “Peshmerga” nelle montagne dell’Iraq (“Primavera in Kurdistan”), ha curato per la Reggia di Venaria una magnifica installazione per una mostra sulla Preghiera e in particolare sulla ritualità circolare (“Praytime”). Ha raccontato la Sicilia degli ultraottantenni con un passato contadino, facendo loro narrare le storie legate al cibo (“Spezzacatene”). In Francia dove vive è un mito soprattutto per la sua capacità di rischiare di persona, la pelle, i soldi, pur di essere fedele al mestiere di far parlare il presente e di non travestirlo.

Per i cultori della materia ci sarà molto da discutere sull’uso dell’animazione. Il cuore della narrazione qui, il centro del film è l’animazione, che esplode tutta insieme in tutta la sua violenza e delicatezza per poi farci tornare alle immagini “reali”. Come se la realtà fosse il chill-out del dolore, dell’assurdo, dell’incubo vissuto. La realtà nella sua quotidianità “sana” – fino a un certo punto certo – le ferite. E forse è questa la logica più forte del film, una chiamata alla vita, la vita va avanti, o come avrebbe detto Lubistch “Vogliamo vivere” – da sotto la benda di una bambina colpita da un razzo e dalle parole terribili del fratello che dice “Perché dobbiamo soffrire così tanto, solo perché siamo nati qui?”.