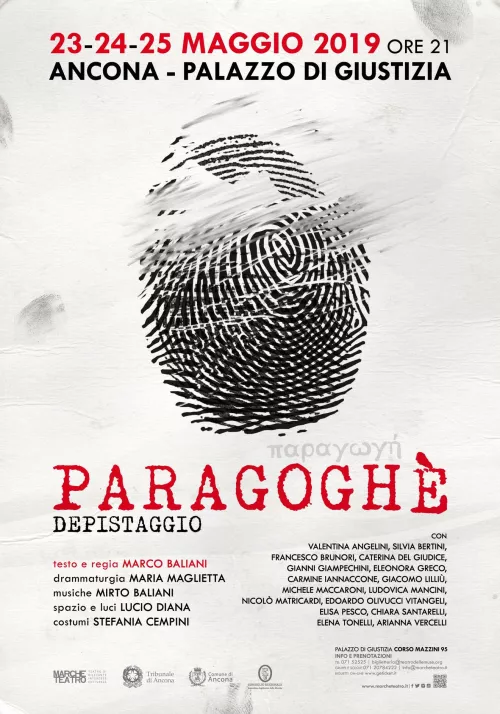

Paragoghé / Depistaggio

La strage della stazione di Bologna non smette di generare mostri, è di qualche giorno la notizia della scoperta di un altro possibile depistatore, il generale ormai novantenne Quintino Spella, all’epoca dei fatti dirigente del Sisde a Padova, che avrebbe saputo in anticipo di un possibile eclatante attentato e fece in modo di silenziare la notizia. Sempre di qualche settimana fa è la riesumazione del corpo di Maria Fresu, una delle ottantacinque vittime della strage, per cercare tracce che facciano chiarezza sul tipo di esplosivo usato in quella tragica giornata del 2 agosto. E, per ultimo, il processo a Gilberto Cavallini che rispunta come altro possibile fascista coinvolto nella vicenda terroristica.

La strage della stazione di Bologna, accaduta ormai quasi quarant’anni fa, continua dunque a generare indagini, riflessioni, ricerche, come se la voragine creata dall’esplosione fosse ancora a cielo aperto, e quell’orologio sulla facciata della stazione fermo alle 10 e 25, l’ora in cui il 2 agosto la bomba esplose, segnasse un tempo ancora non riconciliato.

Da una parte stupisce e fa sperare la caparbietà con cui i magistrati continuino a cercare altre verità mai venute alla luce, scoprendo ancora di più il ruolo depistante degli apparati di sicurezza dello Stato, svelando ulteriori indicibili connivenze tra esecutori materiali fascisti e mandanti esterni. Questa ricerca prolungata, mai esaustiva, della verità, mostra quanto appestante sia stata fin da subito l’atmosfera intorno all’evento, evento che ancora riverbera e illumina una parte assai oscura della nostra storia contemporanea.

Ho volutamente usato l’aggettivo “appestante” perché con la riesumazione di uno dei corpi delle vittime si entra direttamente nel mito. Cercare su quel corpo segnali che permettano di risalire alla composizione chimica della bomba, essendo stati i reperti del dopo strage accuratamente dispersi, disgregati, occultati, ricorda il modo in cui sul corpo di un famoso infante, abbandonato appena nato su un monte, si cercano i segni del riconoscimento, le cicatrici dei piedi che permetteranno a Edipo di scoprire la sua origine ma ancor più di svelare a sé stesso che fu lui ad uccidere suo padre Laio, il re di Tebe, pur non sapendo che in quel trivio fatale dove avvenne il delitto aveva di fronte il suo vecchio padre naturale. I corpi dunque parlano e conservano nel tempo le ferite che gli sono state inferte.

La necessità di far tornare alla luce i morti ci dice che quei corpi sono di fatto rimasti insepolti, mai placati. E fino a quando nella città di Tebe non si arriverà alla verità sull’assassinio del vecchio re, la città con le sue sette porte resterà appestata, chiusa in una deriva malata, foriera di altre sciagure. Questo nostro paese, le sue città colpite, le sue piazze assalite, la sua gente esplosa, è ancora oggi un paese appestato, pochi gli assassini presi e condannati, pochissime condanne per coloro che hanno agito nell’ombra delle diverse massonerie e consorterie criminali, depistando e infangando, mai condannati i nomi dei politici che sapevano, tolleravano e a volte fomentavano il massacro.

E come non c’è mai stato un “pentito di stato” che abbia parlato svelando l’indicibile, non c’è neppure stato un politico che abbia avuto la forza di Edipo, di andare fino a fondo ai delitti commessi a costo di perdere la sua stessa vita.

È nauseante percepire la disgrazia civica di questo paese, respirare quest’aria ammorbata su cui da sempre si è tentato di distendere un velo di neanche pietoso silenzio. È questa la sensazione principale che ha accompagnato questo nuovo lavoro teatrale su cui stiamo lavorando qui ad Ancona, con Marche Teatro. Quando abbiamo chiesto ai sedici giovani attori e attrici di dirci quello che queste settimane di lavoro scenico, più il tempo dedicato a leggere e informarsi, hanno prodotto in loro come riflessioni e sensazioni, a larga maggioranza emergeva un senso di smarrimento, di impotenza, di incredulità. Il tema centrale del lavoro è il Depistaggio, declinato per tutti gli anni dello stragismo italiano che è poi come dire la storia stessa di questo paese. E c’è davvero di che essere smarriti. Ma poi, grazie alla creazione artistica, nasce anche la sensazione che il nostro essere qui abbia una sua necessità, poter parlare e agire e mostrare il groviglio in cui siamo avvolti tutt’ora, e cercare almeno di dipanarne i nessi, in forme teatrali, superando il linguaggio delle sentenze processuali, dei documenti, ci fa sentire in qualche modo vicini ai tanti magistrati che hanno continuato a esporsi per cercare verità.

La differenza, non di poco conto, è che in teatro non si muore mai, anche se, in fondo, in questo spettacolo, siamo allo scoperto, anche noi diciamo nomi, diciamo di trame e di collusioni, indichiamo la costante presenza del fascismo. La sensazione di impotenza allora si stempera e ricominciamo a sperare, la costituzione è ancora qui, ferita, assalita, ma ancora in piedi e si metterà a danzare a un certo punto dello spettacolo, e nonostante tutti i tentativi di spostare il paese verso una destra golpista, prima, massonica poi, sovranista ora, il paese ancora regge e gli iscritti all’Anpi aumentano di giorno in giorno.

Il luogo dove lo spettacolo vedrà la luce è il Tribunale di Ancona, un luogo emblematico che ospiterà per tre sere le nostre visioni, in un corpo a corpo ancor più stringente con ciò che la giustizia rappresenta. L’invito a essere lì dentro con uno spettacolo di questo tenore è venuto dal presidente stesso del Tribunale, che crede che quel luogo debba essere un’agorà aperta alla città.

C’è una scena nello spettacolo, ancora in costruzione, che è significativa delle sensazioni provate investigando, leggendo e mettendo alla prova parole e gesti: a un certo punto viene svolto un filo nero che va ad avvolgersi intorno ai corpi degli attori, via via imprigionandoli in una enorme ragnatela, di cui tre parche, vestite di neri scialli siculi, tengono in mano i capi esterni, dirigendo il progressivo imprigionamento degli altri, esse stesse però imprigionate a loro volta nella stessa rete, e mentre il groviglio dei corpi va sempre più avviluppandosi, una delle parche racconta l’antico mito dell’Idra che si fa ingoiare dal coccodrillo per poi divorarne dall’interno i tessuti, per concludere che questa è la mafia, un parassita che si mangia le budella dello Stato, dove vive e prospera incubato e incistato. Ma non fa in tempo a dire questo che di lato, sciogliendosi dai lacci, Giovanni Falcone riflette sul senso delle parole che la mafia ha espropriato, come ad esempio la parola “onore”.

Ho raccontato questa sequenza per far capire come ci muoviamo, componendo un arazzo di micro-eventi che si incastrano uno dentro l’altro, senza un filo conduttore unico, ma con tante “voci” che lasciano depositare domande. Inquietanti.