Speciale

Fenomenologie / Cronache culinarie in domicili coatti

L’assalto ai forni, sospirata rimembranza scolastica, non c’è stato. C’è stato in compenso quello ai supermercati. Ingiustificato, dicevano, sul piano della razionalità economica; comprensibilissimo su quello dell’emozione collettiva. Non tanto per paura di veder esauriti i famigerati beni di prima necessità (tutti comunque da classificare), ma per una specie di sudata coazione a replicare scene d’antan (le scorte in periodo di guerra), dunque per il gusto po’ vintage, e totalmente intransitivo, di stipare derrate pantagueliche nella dispensa di casa. Più che da un “non si sa mai”, l'invasione – prima scomposta, poi organizzatissima – ai templi moderni del consumo alimentare sembrava dettata da un “fanno tutti così”. L’epoca in cui il manovale Marcovaldo andava al supermarket per trascorrere spensieratamente il sabato pomeriggio è definitivamente trascorsa. Adesso, piuttosto, sembra che la cosiddetta grande distribuzione rientri fra i fabbisogni primari della gente: e resti tale, dunque, anche in tempi di pandemia.

Stabilizzata l’eccezionalità (ossimoro cui siamo rassegnati), le cose poco a poco sono cambiate. Adesso si va a fare la spesa se e quando serve, solissimi e mascherati, giusto il tempo per rifornirsi dell’essenziale quotidiano, e immediatamente si fa ritorno nel soggiorno obbligato casalingo. Oppure si ricorre a soluzioni alternative, come la visita – sempre bardati e anonimi, ça va sans dire – alle piccole salsamenterie di quartiere o ai mercati del contadino domenicali, come pure la riorganizzazione di gruppi d’acquisto solidale per tenere in vita le piccole imprese dei produttori di nicchia ora di formaggi d’alpeggio ora di verdure freschissime ora di salumi pregiati. È come se, forse senza averne chiara consapevolezza, stessimo progressivamente ritornando a considerare il supermercato per quel che è: non solo il braccio armato dell’industria alimentare ma l’eterotopia dove si decidono, oltre che i nostri gusti, i nostri bisogni indotti, le nostre diete e le loro conseguenti, prevedibilissime trasgressioni. Nelle prime retoriche del governo, all’inizio di questo disastro, tornava spesso l’idea del supermercato come di un diritto inalienabile della collettività: da tenere aperto, pertanto, costi quel che costi, insieme a poche altre improbabili imprese commerciali come le edicole e i tabaccai. Adesso stiamo tornando a capire che si trattava semmai di un dovere sociale – dal quale derivano, per alcuni versi, gli assalti di cui sopra e, per altri, i nostri pranzi tristemente uguali e banalmente insapori.

Tutto questo per dire che, fra gli effetti non secondari della pandemia c’è anche quello di una maggiore attenzione collettiva al cibo. Inteso non solo e non tanto come ordinario nutrimento ma, più profondamente, come linguaggio e come cultura, come arte della cucina e pratica della gastronomia, come esercizio del gusto a 360 gradi. In Francia (dove, com’è noto, piace giocare con le parole anche a costo di cadere nell’umor nero) si parla già di una nascente “covidvivialité”: qualsiasi cosa possa significare questo neologismo, peraltro anch’esso ossimorico. Anche dalle nostre parti non è mancato chi si è lanciato in ardite degustazioni di vino on line, oppure in aperitivi fra amici via Skype. Ci sono coppie innamoratissime che mangiano lo stesso uovo con gli asparagi o il medesimo foie gras stando ognuno a casa propria, seduto alla scrivania, in collegamento con l’altro del cuore.

E in tanti – amici, parenti, colleghi d’ufficio, dirimpettai – condividono via whatsapp nuove ricette, sperimentando l’ultimo robot da cucina, assistendo ai patetici cooking show dei grandi chef su Instagram o, al limite, lasciandosi cooptare dai format televisivi dedicati alle nuove forme di cucina casalinga tanto forzata quanto riscoperta.

La pandemia sta insomma facendo rinascere quella gastromania che andava per la maggiore una decina d’anni fa. Quella moda un po’ alticcia del cibo, tracimata nella provincia dell’impero, sembra adesso ritornare, con molta minore enfasi ma tanta maggiore diffusione, al suo centro. Per forza della disperazione, per noia, per mancanza di meglio, per stupido passatempo, oppure – perché no? – per reale scoperta del mondo magico e misterioso della gastronomia, ecco che, ai tempi del virus, stiamo tutti perennemente in cucina. Magari contendendoci coi familiari, manco fosse il telecomando, l’accesso al frigo e ai fornelli.

I giornali ci informano che fra i nuovi indigenti è tornato lo spettro della fame: sembrava una roba del passato, seppellita dall’abbondanza non meno spettrale del consumismo, dai terribili, diffusissimi disturbi postmoderni della bulimia e dell’anoressia. Analogamente apprendiamo che ci sono forti problemi con il lavoro nelle campagne, e dunque con la produzione di materie prime degne di tale nome. Eppure, nonostante queste evidenti urgenze sociali, il cibo è oggi al centro degli interessi dei più. Non il cibo, ripetiamolo, come sostentamento (quello che appunto scarseggia fra i poveri da pandemia), ma come esperienza vissuta, profonda, trasformativa. Quello per cui, dice il filosofo, l’uomo è ciò che mangia; e se mangia bene, è certamente un uomo migliore. Così, la cucina di casa è in queste ultime settimane assai più frequentata del salotto, sicuramente più della camera da letto. A dispetto delle ritrovate consegne a domicilio su cui si stanno ingegnando, per ottimismo della volontà, bar e ristoratori d’ogni ordine e grado.

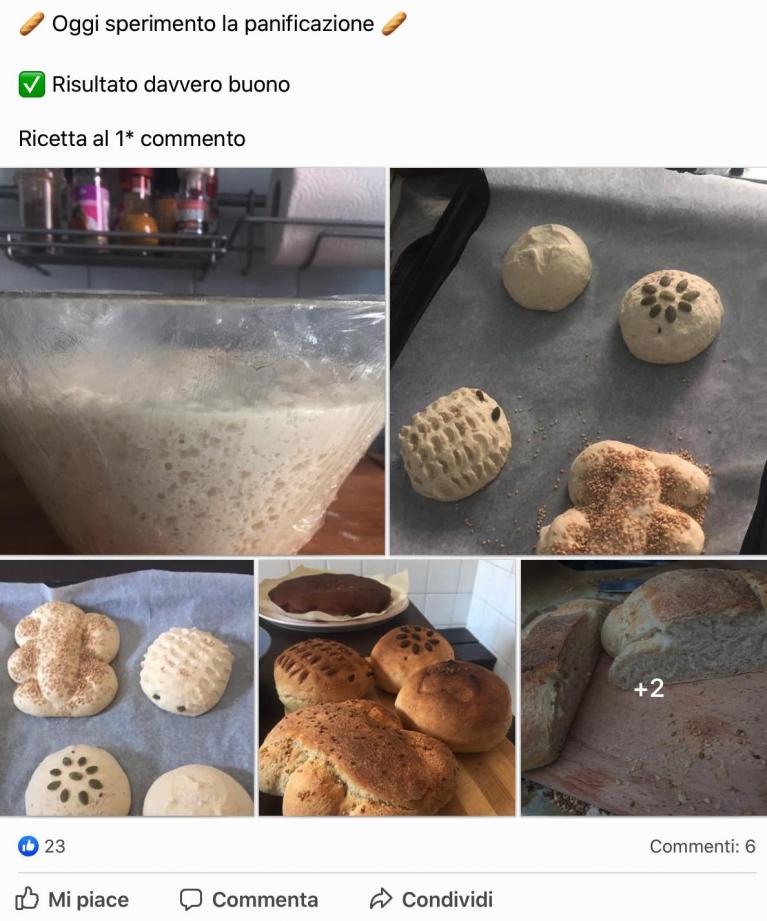

Basta fare un giro fra i social per rendersene conto. È tutto un fiorire di crostate, pan d’arancio, ciambelloni della nonna e dolciumi d’ogni tipo. Come anche di spezzatini piccantissimi perché rigorosamente etnici; cotolette rivisitate secondo le indicazioni dei tutorial gastronomici che circolano nel web; golose focacce religiosamente preparate seguendo i consigli della propria blogger di fiducia. E tanto, tantissimo pane (“deo gratias!”).

Si stanno così istituendo veri e propri tipi da cucina (come si dice “tipi da spiaggia”). Ci sono quelli che, per darsi un contegno, pretendono di imparare il secondo mestiere più antico del mondo, appunto il fornaio, esibendo enormi pagnotte dall’aspetto non sempre convincente, frollini anneriti, biscottini informi, pizzette capricciose quanto mai, sfogline alle mele. Sono gli stessi che s’azzardano a tirare la pasta per le lasagne, chiudere i tortellini, tagliare a misura le pappardelle. Per loro la cucina è innanzitutto un’esigenza pratica, un lavoro con obiettivi precisi, un fare strumentale esibito con orgoglio.

Da non confondere con quelli che, invece, intendono la tecnica culinaria come prassi del risparmio, riempiendo la dispensa di farina, latte, sale, zucchero, lievito e quel poco altro che considerano – solo loro – beni di prima necessità. Costoro assomigliano ai primi, magari tendono a preparare le medesime pietanze basiche, ma con uno spirito assai diverso. Non hanno obiettivi pratici ma rigorosamente critici. Imperativi categorici sono, per queste persone, il consumo responsabile, il riciclo a tutti i costi, l’attenzione alla salute, alla linea, al benessere psicofisico.

I loro modelli non sono le care amabili nonne ma le zie vecchie e arcigne, quelle un po’ rompipalle che hanno vissuto ai tempi della guerra e se la sono cavata bevendo surrogato di caffè e addentando pane nerissimo che chissà cosa c’era dentro.

Tutto l’opposto di quegli altri che, spensierati, stanno in cucina più che altro per divertirsi, per trascorrere il tempo piacevolmente, magari approntando pietanze golose per pranzetti sopraffini, da consumare non ritualmente la domenica ma nel più feriale dei mercoledì. Giocano insomma, sia fra i fornelli sia a tavola. Ed ecco postate su Facebook, Instagram, Pinterest e quant’altro gloriose immagini fotografiche d’ogni tipo di confort food, dove domina il cioccolato in tutti i suoi stati, la zuccherosità, ma anche, in modo complementare, polpettine e crocchette, ravioloni e panzerotti. I già citati apertivi on line sono roba di tipi così.

Infine, ci sono quelli che si credono chef, o che si atteggiano a tali. I quali, a dispetto degli sberleffi degli astanti, si incaponiscono a imitare le ricette dei primi vincitori di MasterChef Italia, compulsano i volumoni strenna dei cuochi tristellati alla ricerca di ispirazione, quando non decidono di fare da sé, inventando di sana pianta nuovi sughi per i paccheri di Gragnano o fantasiosi panini imbottiti rigorosamente gourmet. Per poi ricadere, con una punta di malinconia ma ritrovata sicumera, sui più potabili menu della tradizione, alla ricerca delle proprie fumose origini etniche. Ed ecco risotti a più non posso, spaghetti al pomodoro, ribollite e pappe al pomodoro, gattò.

Provando a praticare quella che alcuni chiamano netnografia, si potrebbe abbozzare una migliore tipologia di questo genere di epifanie culinarie. Semiseria fino a un certo punto. Nella speranza che, magari con qualche ritocchino qui e là, non restino tali. Che cioè, quando, come si dice, tutto sarà finito, ci sarà ancora chi continuerà a cucinare e a mangiare meglio di prima, arricchendo se stesso e il mondo intorno. È salute ritrovata anche questa.