La legge del passeur

“Quando ho cominciato a fare teatro, non dicevo ‘sono un interprete’. Mi piaceva dire ‘sono un passeur’: sono su un palcoscenico e passo un testo, passo dei gesti a una sala”. Ad affermarlo è Nicolas Bouchaud, attore francese specializzato in one-man show più simili a letture critiche di testi non destinati alla scena che a monologhi teatrali. I ‘progetti’, vale a dire la scelta dei testi di partenza, sono invariabilmente suoi. E sempre, nella sua selezione, sembra giocare un movente che potremmo definire autobiografico o di rispecchiamento. Gli scritti da lui amati e proposti al pubblico parlano di un’affinità, di una ricerca partecipata, di una tensione/passione comune. Come se nei personaggi che questo performer porta sulla scena ci fossero pensieri, esperienze, veri e propri segmenti di vita, che egli sente così suoi da poterli spartire con il pubblico in una sorta di amichevole, scherzosa, spesso intima prima persona.

La quarta parete, nel teatro di Nicolas Bouchaud, è programmaticamente negata. Il pubblico è postulato come una comunità temporanea di interlocutori che condividono – magari contraddittoriamente, come capita in famiglia – ricordi, piaceri e dispiaceri, gusti, consonanze e dissonanze, forse una storia d’infanzia e certo un’educazione politica e sentimentale.

Negli ultimi anni mi è capitato di vederlo due volte sulle scene parigine. Nel 2018 al Théâtre du Rond-Point con Un métier idéal, riproposizione irresistibile e dichiaratamente innamorata di Un uomo fortunato, un saggio del 1967 di John Berger e Jean Mohr. Protagonista un medico di campagna di una delle regioni più povere del Regno Unito, un personaggio alla Conrad, eroico e al tempo stesso divorato dal dubbio, ossessionato dall’idea di tenere tutto sotto controllo e al contempo lacerato da un crescente senso di impotenza. A fine maggio di quest’anno, al Théâtre de la Bastille, ho avuto invece la fortuna di prendere per la coda il suo La loi du marcheur, uno spettacolo di poco meno di due ore creato nel 2010 e riproposto oggi perché l’atto del passare, per sua natura in continuo divenire come tutto ciò che è vivo, non si esaurisce e non si ripete.

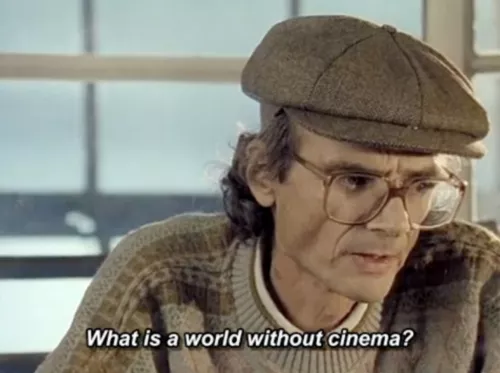

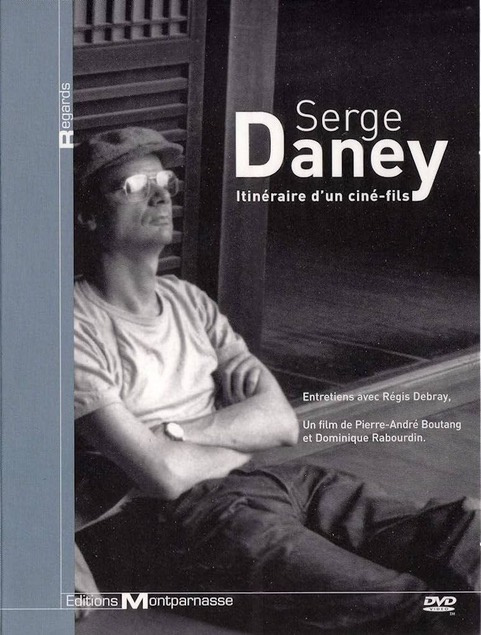

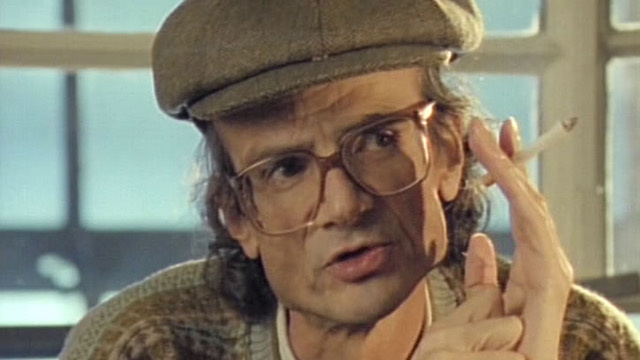

Ed è di questa “legge del camminatore” che vi voglio raccontare, perché ci riguarda da vicino. Tutto nasce da un film documentario, Serge Daney – Itinéraire d’un ciné-fils, scritto e diretto nel 1992 da Pierre-André Boutang e Dominique Rabourdin. Non si tratta di un gioco di parole: nei lunghi dialoghi/intervista propostigli da Régis Debray per la trasmissione televisiva francese Océaniques, Serge Daney – che nel ’92 ha quarantasette anni e che di lì a poco morirà di Aids – ricostruisce non soltanto il suo itinerario di cinéphile, ma la sua appassionata vicenda intellettuale, politica, estetica di figlio del cinema.

Collaboratore dei “Cahiers du cinéma” prima di diventarne caporedattore negli anni ’70, poi responsabile delle pagine di cinema ed editorialista del quotidiano “Libération” e infine cofondatore della rivista di cinema “Trafic”, nel corso di quella riflessione di oltre tre ore, un vero e proprio testamento, Daney si colloca con lucidità su un crinale storico. Il cinema che gli ha fatto da padre e da madre, che ha strutturato le sue emozioni e la sua immaginazione, che lo ha reso apolide cittadino del mondo – i grandi autori americani (Hawks, Hitchcock…), la Nouvelle vague, ma anche eventi spartiacque come il maggio ’68 e la politicizzazione della cinefilia – è ormai soppiantato dalla televisione. La nuova Francia “televisizzata”, inchiodata alla logica dell’intrattenimento e condannata all’amnesia, è approdata a una modalità “ammuffita”, “vichyssoise”. Subalterno, sedato, addomesticato (letteralmente rinchiuso nello spazio privato della casa) il pubblico – e di conseguenza la macchina produttiva – si è adeguato a nuovi codici spettacolari. L’immagine in movimento ha perso il suo potere di incantamento: invece di sorprendere, interrogare, portare lontano, distrae, assopisce, segrega.

1. Le Temps des Cahiers (63 min) ; 2. Des Cahiers à Libé (60 min) ; 3. Le Regard du zappeur (64 min)

Nel suo La loi du marcheur Nicolas Bouchaud porta sulla scena tutto questo. E lo fa per condividere con spettatrici e spettatori non una nostalgia o un rimpianto, ma una storia d’origine che ci apparenta, una passione d’infanzia che le nuove tecnologie annunciate negli ultimi decenni del secolo scorso dal piccolo schermo hanno reso del tutto obsoleta. Ecco perché si prova una sorta di commozione quando, rivolgendosi al pubblico come si potrebbe fare durante una cena tra amici, Bouchaud/Daney domanda: “quali film che avete visto da bambini non riuscite a dimenticare? Qual è il film che avete visto più volte?” E il pubblico gli risponde, come se nominare quella prima identificazione o quel primo sbalordimento liberasse non solo il ricordo, ma l’intera memoria del corpo, il suo godimento, la sua tacita resistenza al mondo di schermi in cui siamo, un mondo dove le immagini scivolano su altre immagini in un abisso di vuoto. Lui, il critico/passeur, sa con precisione qual è la pellicola memorabile della sua vita e ce ne mostra un estratto proiettandolo sul grande schermo bianco alle sue spalle, diventandone parte.

Triplice magia: miniaturizzato dai grandi corpi filmici in primo piano, Bouchaud si trova a interloquire con un teatro di ombre, di suoni e di parole, a mimare movimenti, idiosincrasie, sguardi che si sono impressi indelebilmente nel suo e nostro DNA, nel nostro orizzonte di desiderio, nel nostro corporeo linguaggio di genere. L’opera eletta a rappresentante universale della potenza delle immagini filmiche, della loro forza di seduzione, della loro capacità di attrarci al loro interno tanto da farle nostre per via di imitazione è Rio Bravo (Un dollaro d’onore), diretto nel 1959 da Howard Hawks. L’estratto su cui Bouchaud inscena il suo teorema delle attrazioni è la sequenza iniziale del film.

Esterno notte. Un fuori e un dentro. Un’inclusione e un’esclusione.

Dean Martin, l’ubriacone del villaggio, un relitto d’uomo, sta per raccogliere dalla sputacchiera del saloon la moneta che il cattivo di turno gli ha lanciato con disprezzo per sancire definitivamente la sua condizione di paria. Provvidenziale intervento del piede di John Wayne, lo sceriffo del posto. La sputacchiera vola via, l’onore del reietto è salvo, il cattivo è rimesso al suo posto. Può cominciare la guerra tra il bene e il male, tra la legge e il suo contrario, tra il rispetto e la forza. Uno scontro di poteri.

Nella pellicola di Hawks, uno dei western più limpidi della storia del cinema, vincerà il bene, ma vincerà soprattutto un’idea di uomo, un habitus e un abito, potremmo dire un corpo al lavoro grazie ai suoi accessori: armi, cappello, stivali, stella della legge sul petto, cavallo, postura, ondeggiamento dei fianchi, modo di occupare lo spazio pubblico e privato. Nel film c’è anche un personaggio femminile, interpretato magistralmente da Angie Dickinson nel ruolo canonico di donna di frontiera, in bilico tra malaffare e libertà, spregiudicatezza e invenzione di sé. L’oggetto del desiderio dovrebbe essere lei e invece a poco a poco capiamo che qui la Donna non è altro che l’ennesimo accessorio del corpo maschile, una sorta di piedistallo o di dispositivo per osservarlo meglio nella sua afasica virilità.

Nicolas Bouchaud corre, cade, rotola sul pavimento, fuma, ascolta le note intimidatorie del degüello, con Dean Martin & Ricky Nelson canta e fischietta “with my three good companions, just my rifle, pony and me”. La sua, insieme a quella di Daney, è davvero una riflessione su un linguaggio cinematografico, un tempo storico, un’idea di mondo al declino, nonché uno svelamento ironico e tenero di una visione ormai disattivata del ‘manufatto Uomo’. Se Régis Debray descriveva il protagonista di Itinéraire d’un ciné-fils come “uno zappeur, passeur, monteur, spregiudicato, faceto, patetico, che racconta la sua vita, i suoi viaggi, le sue passioni, i suoi film di culto, le sue nostalgie e le sue esigenze, lasciandoci in eredità una morale dell’immagine, alla stregua di André Bazin e Roland Barthes, suoi predecessori e suoi pari”, Bouchaud fa qualcosa di più. Ne incarna i pensieri, gli interrogativi e le inquietudini, attualizzando quelle che agli inizi degli anni Novanta erano delle intuizioni profetiche e che oggi sono ‘avvenute’ al punto che la nostra intera sfera percettiva ne è impregnata. Che abbia scelto lo spazio teatrale per farlo non è una rivendicazione e neppure un atto di resistenza o la prova di un attaccamento inguaribile al passato. Per guardare avanti, La legge del camminatore dimostra che è utile assestarsi comunitariamente in un’assemblea di corpi che si interrogano ad alta voce sui propri piaceri, su ciò che li origina e su ciò che li minaccia, sul tempo e la sua durata. Ad accomunare cinema e teatro non è forse proprio la capacità di inventare un tempo che dura? Un tempo immaginario e reale insieme, nostro per sempre.