Nanda Vigo: l'intellettuale dello spazio

Mi piace pensare a Nanda Vigo come a una sofisticata intellettuale dello spazio, un’esploratrice che conosce il linguaggio dello spazio per eludere quello delle parole, della forma e del colore e addentrarsi soltanto in esso. Classe 1936, Nanda Vigo è stata al centro della ricerca artistica degli anni ‘60 e ‘70, ma sono convinta che sia rimasta sospesa in un giudizio parziale. L’essersi collocata nel punto di intersezione tra architettura e arte non le ha permesso di essere incasellata in un profilo riconoscibile, confinandola ai margini. Né architetto. Né artista. Un autore dunque non facilmente riconducibile a una disciplina ferma: architettura, arte, design. Come è noto, ciò che si muove è difficile da fotografare e infatti ho l’impressione che Nanda Vigo sia sempre venuta un po’ mossa.

Poi c’è un fatto che mi ha sempre colpito. Negli anni in un cui ha cominciato a operare Nanda Vigo, non c’era copertura mediatica per tutto ciò che non fosse inserito nel flusso della cultura ufficiale.

La comunicazione avveniva parlando con le persone, vis á vis, appendendo foglietti sulle bacheche, frequentando i ristoranti, le mostre. Non c’è da stupirsi infatti se le foto più belle degli artisti che hanno fatto la storia dell’arte a Milano li ritraggono sempre seduti al bar, in quelle che sembrano interminabili riunioni confortate da corroboranti atmosfere alcoliche. L’unico modo quindi per non lasciar andare alcune storie per sempre è semplicemente quello di sedersi da qualche parte e farsele raccontare.

Dunque, sono andata a parlare con Nanda Vigo. Nel flusso delle sue parole tutto appare di una semplicità disarmante quasi non ci fosse nessun’altra possibilità di fare diversamente, come se tutto fosse così chiaro nella sua testa che non vale la pena andar troppo per il sottile: così andava fatto, e così è stato fatto. Tra le cose che mi detto e gli appunti che ha scritto ho trovato una frase che mi piace molto: “La luce va seguita senza opporre resistenza. Non potrà che illuminarci”.

Per far capire il tipo di personaggio, vorrei citare soltanto un esempio: è stata la prima a portare in Italia e a far conoscere il lavoro di Jesús Rafael Soto in una mostra organizzata allo studio Fontana un po’ “all’impronta”. Una mostra che aveva pensato valesse la pena di “apparecchiare” a Milano e così – “già che c’era” – si era caricata su un camioncino le opere degli artisti “amici” del gruppo Zero che avevano appena esposto al museo Stedelijk, ad Amsterdam. Dopodiché le aveva portate a Milano nello studio di Lucio Fontana in corso Monforte convincendolo di quanto fosse perfetto per allestirvi la mostra.

Questo tipo di lavoro di Nanda Vigo (“curatoriale” o “culturale” che dir si voglia, nel senso di mettere insieme artisti, architetti, creare situazioni, eventi, allestirli e curarli) mi sembra sia rimasto un po’ sullo sfondo. Come nel caso dei suoi interventi di architettura – sofisticatissimi – in cui coinvolge Lucio Fontana ed Enrico Castellani. Basti per tutti citare lo stranissimo caso dell’androne di un anonimo palazzo per uffici in via Palmanova, nella periferia di Milano a cui lavorarono tutti insieme – (un modo per esprimere le possibilità illimitate dello spazio anche fuori le istituzioni dell’arte e le sue convenzioni).

Quello che mi dispiace di più, però, è che non le venga riconosciuta una certa primogenitura sulla questione dell'integrazione tra le arti (indubbiamente una bandiera delle avanguardie e che nel dopoguerra aveva preso un nuovo vigore), e in particolar modo nella relazione tra arte e architettura. Un tema oggi centrale, che Vigo ha avuto modo di esplorare fin dall’inizio, studiando sia architettura sia arte, e avvicinandosi, fin da giovanissima, allo spazialismo di Lucio Fontana. Un avvicinamento istintivo perché, come racconta lei stessa: “dopo aver letto il Manifiesto Blanco avevo capito che quella era l’unica direzione in cui mi piaceva andare”.

Non vorrei qui tanto ripercorrere la sua biografia o la cronologia delle sue opere (esiste una voce su Wikipedia molto ben fatta e un sito che consiglio di visitare). Né parlare delle collaborazioni significative, il lavoro con Gio Ponti. Con Lucio Fontana. La vicinanza con Vincenzo Agnetti, Remo Brindisi, Mimmo Paladino – a cui, recentemente, ha disegnato la casa. Né della sua adesione al Gruppo Zero. E nemmeno parlare della sua vita privata e della sua relazione con Piero Manzoni di cui è stata compagna (forse uno dei fatti che la rende nota).

Vorrei ricordare piuttosto un suo lavoro del 1973 e semplicemente perché non è mai stato raccontato, nel senso che pur lasciando qualche traccia, la sua storia è rimasta confusa, incompleta. È un episodio che descrive molto bene la tensione tra ufficialità dell’arte – con la sua ripartizione in discipline ben separate – e la vivacità della sperimentazione artistica alla ricerca di un’alternativa a questo rigore.

Inoltre questa storia fa comprendere molto bene l’incapacità di guardare ai territori intermedi e il disorientamento che sale non appena non è possibile incasellare una cosa in etichette prestabilite e in oltre non trascura di rivelare l’avversione per la vitalità delle idee e descrivere la difficoltà di chi vuol indagare qualcosa di nuovo: un atteggiamento molto vivo a quell’epoca ma in fondo valido anche oggi.

Cercherò di limitarmi a mettere insieme i fatti. Dunque, è il 1973. Nanda Vigo riceve l’incarico di allestire l’ingresso della XV Mostra Internazionale di Architettura. È una Triennale non proprio delle più fortunate o immaginifiche: per la crisi, per come viene organizzata, per la mancanza di un’idea forte e unitaria tale da rimanere impressa nella memoria. A essere ricordati saranno piuttosto gli Interventi di Contatto Arte-Città che produssero opere notevoli come il Teatro Continuo di Burri (distrutto per ignavia degli amministratori locali e che oggi è in procinto di essere ricostruito), i Bagni Misteriosi di Giorgio De Chirico (da poco, in parte, restaurato) o l’Accumulazione Musicale di Arman (felicemente al suo posto nel parco dell’Alemagna).

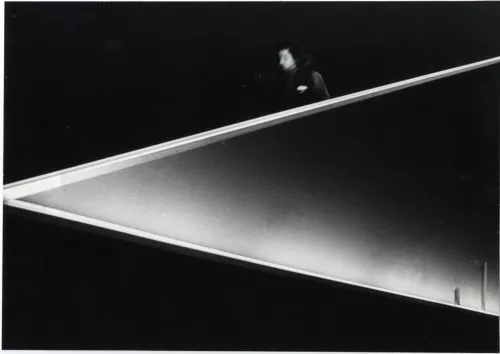

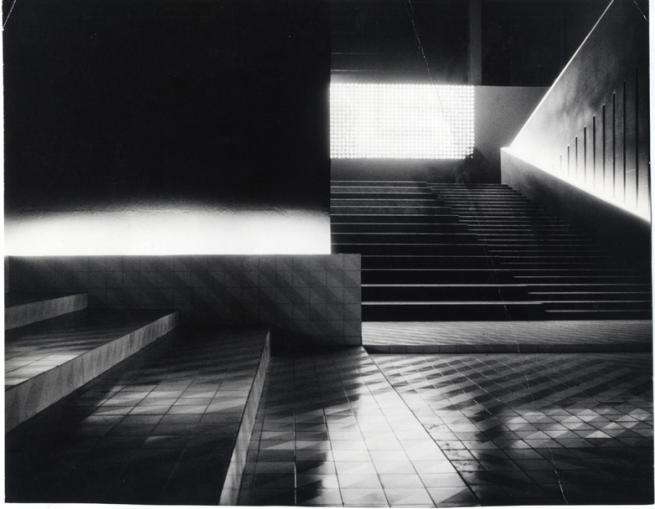

Nanda Vigo si occupa, dunque, dell’atrio d’ingresso. Uno spazio di passaggio, da attraversare per accedere allo scalone che – con una certa monumentalità – introduce al salone d’onore. È vero che l’atrio rappresenta il primo impatto con l’esposizione e che nel passato n’erano stati prodotti esempi notevoli. Ma in quest’anno (nel 1973) Nanda Vigo pensa piuttosto che bisognasse farne un luogo diverso: un suggerimento per un uso più disinvolto dei modi di occupare lo spazio. Un invito a fermarsi, a stare e a vivere quest’ambiente prima di immergersi nel grande magniloquente racconto della cultura ufficiale (al piano superiore infatti è allestita la mostra celebrativa dei cinquant’anni della Triennale).

Se ci si sofferma a considerare più da vicino l’intervento dal punto di vista dell’architettura, si vede come Nanda Vigo abbia creato un ampio ambiente monocromo, illuminato di luce fredda: uno spazio unitario, omogeneo, sospeso in una dimensione astratta, senza tempo. È la scena per una serie di azioni, ma è un luogo duro, senza riferimenti, forse in attesa che accada qualcosa: pare un invito rivolto a chi lo attraversa a sostare per attendere insieme.

L’idea di trasformare lo scalone in gradinata al modo dei teatri antichi pare dire a chi passa che gli è riservato un posto e, se vuole, può diventare parte dell’azione, fermarsi e partecipare.

È il pavimento però, la sua superficie di piastrelle chiarissime, fredde, astratte a uniformare e collegare lo spazio pensato per il passaggio, creando le condizioni per una piazza. Il suo perimetro, infatti, è segnato dal rivestimento di piastrelle che corre lungo la superficie del pavimento fino a risalire lungo il piano del muro laddove una fila di tubi al neon, celata lungo la linea di separazione tra la superficie dura delle piastrelle e il piano opaco del muro, sembra togliere ogni tentativo di dialogo con l’architettura esistente: quasi a voler sospendere impercettibilmente la nuova piazza e lasciarla galleggiare come un’astronave appena atterrata da uno spazio alieno nel cuore della Triennale.

Questo sofisticato congegno spaziale – (“semplicemente uno spazio per gli artisti”, taglia corto Vigo) – è pensato perché si animi e prenda vita sulla base di un programma di performance concepito espressamente da Vigo per questa Triennale. Non una mostra dunque, ma un’insieme di azioni.

Questo suo intervento, infatti, Vigo lo chiama proprio “zona azioni”, perché ci tiene a specificare che è un luogo aperto, un invito a partecipare dove sono chiamati “gruppi di lavoro” diversi. Ma è anche una “zona”, qualcosa che aspira a essere un luogo diverso, alternativo, informale, inconsueto per creare una relazione con l’arte.

L’atrio stesso, in fondo, è un luogo che, malgrado sia in diretta comunicazione con l’istituzione, ancora non ne fa parte, si pone ai suoi margini.

I nomi di Achille Bonito Oliva e Pierre Restany compaiono nella lista dei curatori coinvolti nella definizione del programma di performance ripartite tra “suono” e “arte comportamentale”. Così mentre nell’ambito delle “azioni” riservate al suono sono chiamati a esibirsi gruppi dal « sound » Pop tra cui Battiato Pollution, Area, Premiata Forneria Marconi e Banco del Mutuo Soccorso, nella sezione “Arte Comportamentale”, compaiono i nomi di Luca Patella, Luciano Fabro, Vincenzo Agnetti, Victor Piani, Emilio Prini ed Eliseo Mattiacci.

Pierre Restany, inoltre, si occupa di “Operazione dialogo”, un luogo di confronto in cui artisti e architetti dialogano con interlocutori “rappresentativi del proprio universo tecnico, sociologico, spirituale”; quindi mercanti, collezionisti, direttori di museo ma anche fornitori, ingegneri, tecnici, specialisti di ecologia... Insomma una maratona “alla Obrist” perfettamente ante litteram.

Fra le performance, particolarmente spettacolare è l’intervento di Franco Mazzucchelli che avvolge di una membrana trasparente la geometria chiara e ordinata di questa piazza temporanea creando una grande bolla per includere spazio e persone.

È evidente che il cuore del progetto di Nanda Vigo in Triennale consiste nel programma di performance, ed è la prima volta in una mostra internazionale di architettura.

Gli anni Settanta, come è noto, segnano la nascita della performance come linguaggio artistico dove il corpo tende a coincidere col territorio. Ma forse la Triennale (l’istituzione) non è troppo attenta ai fermenti che si agitano in città (il ‘73 è lo stesso anno in cui Gordon Matta Clark al seguito della compagnia di Trisha Brown a Milano, realizza uno dei suoi primi tagli su un edificio della Brown Bovery, che incredibilmente rimane avvolto nell’indifferenza dal circuito milanese dell’arte). Come se le antenne sistemate per sondare le onde della vita culturale contemporanea non fossero troppo tarate sulla distanza ravvicinata.

Sfugge oggi il potere di trasgressione del programma di Nanda Vigo, ma il suo progetto si trasforma in teatro della conflittualità sociale quando il direttore Tommaso Ferraris senza preavviso, mentre Franco Battiato si appresta a mettere in scena le ultime ricerche in fatto di musica sperimentale in cui sovrappone suoni della vita reale con melodie di natura elettronica, chiede l’intervento della Polizia per far sgomberare la Triennale. Sono tempi di grandi tensioni sociali, e a Milano – si sa – la Polizia non esita a usare la mano pesante, ed è passato solo qualche mese da quando Roberto Franceschi, studente modello di 21 anni, è ucciso da un proiettile sparato da “un’arma in dotazione alle forze dell’ordine” durante un manifestazione nei pressi della Bocconi.

In quei mesi accadono molte cose e non sono certo le istituzioni della cultura a contenere le forti tensioni che si riversano per le strade. Comunque è del tutto evidente quanto l’atto del direttore della Triennale risultasse odioso. Soprattutto è un atto che stride con le parole di Battiato che accompagna la sua ricerca musicale predisponendo chi ascolta a “essere disponibile a tutto quello che succede”. “Essere disponibili”, dice, “significa non essere prevenuti verso tutto quello che c’è di nuovo, è importante lasciarsi andare a questo tipo di suoni non mettendosi in una posizione tradizionale d’ascolto perché l’ascoltatore ha una funzione quasi compositiva”.

Non è mia intensione approfondire le azioni di ognuno (come per esempio la performance di Gianni Pettena con Davide Mosconi), mi chiedo però se non vale la pena raccogliere le storie quando si stando perdendo.

La performance è già di per sé un materiale aleatorio che rivive solo per frammenti, relitti, memorie, e quando, come nel caso di questo programma della Triennale, cade in un’epoca in cui ancora non si pensava di lasciar tracce se non nella mente delle persone, il confine della sua esistenza è ancora più labile.

In questo caso accanto al servizio fotografico di Laura Salviati e alle registrazioni dell’operazione dialogo di Pierre Restany che pare abbia conservato Franco Vaccari, esistono soltanto i racconti sapientemente romanzati dalla memoria. C’è ancora un po’ di tempo per raccoglierli. Ma non molto. Per farne cosa ? Per metterli dove? In questo senso la rete sembra un luogo particolarmente adatto alla registrazione di storie sul crinale di andare perdute; può offrirgli una scena, e connotarsi come deposito a cui accedere in modo che chiunque possa aggiungere il proprio singolo, personalissimo, pezzo.

Leggi anche:

Francesca Picchi, Il design italiano oltre la crisi

Marco Belpoliti, Tutto Sottsass