La sindrome dell'Influenza

La “sindrome dell’influenza” (catalogo Corraini a cura di Pierluigi Nicolin) sta a descrivere, nel corpo del design italiano, quella particolare disposizione ad aprire a ogni apporto, a mai rintanarsi nelle certezze di sé, per assorbire e riscrivere le diversità dei mondi a cui sollecito rivolge attenzione. Ecco, la mostra in Triennale vorrebbe rendere conto per ben organizzate tappe – tra storia memoria e attualità – di quella sua capacità trasversale che, molto praticamente, metamorfizza le presenze della tradizione in novità del progetto, e viceversa risolve l’inedita tecnologia o l’esotismo d’importazione in cose che sembrano le compagne di sempre; vorrebbe rintracciare attraverso i decenni i segni e i modi di un’attitudine positiva all’assimilazione, che nei designer d’Italia si accompagna con l’impudenza di dire sempre sì e no – insieme – alla compatta mitologia del moderno e alle sue lusinghe, senza mai cedere compiutamente al credo delle rassicurazioni ideologiche o ai tripudi illusori per un consumismo che si dice felice.

E se, certo, in questa adattabilità, in questa capacità tutta italiana di digerire e metabolizzare l’aspro e l’asperrimo sono comprese l’eterna disposizione al compromesso (storico o politico) e il conformista trasformismo alla Zelig, la cattolica disposizione ad assolvere, l’arte dell’arrangiarsi e dell’inciucio, pure risiede qui, come propria del progetto italiano, una buona vitalità animale che è capace di reagire senza preclusioni, a fiuto, dentro un contesto fatto di difficoltà e carenze; qui è una disponibilità a trarre nuovo e inatteso senso dagli echi spuri, dagli errori di lettura, da spostamenti d’ambito e reimpieghi di tecniche e figure, in un esercizio insistito che a proprio agio alligna tra il ripiego e il riuso, abbracciando, volta per volta, tanto l’immagine più gridata e pop, quanto la sottile curiosità per le forme degli usi, che inavvertiti guidano l’abitare comune.

Il nuovo contesto. Vista d'insieme, Michela Vado

Il nuovo contesto. Vista d'insieme, Michela Vado

Dicono bene i curatori e gli addetti a questa sesta edizione del Museo del Design che proprio di sindrome si tratta, suggerendo implicitamente che è la volta di tentare una lettura indiziaria sul territorio già noto dell’Italian design: è tempo, dopo la bellissima prova di Quali cose siamo, di restituire un racconto di sintomi, erubescenze, esantemi, invece che ribadire l’elencazione di ben ordinati repertori di oggetti e di nomi propri. E la promessa sembra sia quella di provarsi a scovare i percorsi possibili del nostro progettare passato e presente, secondo tutte le anse di quel fluire e in-fluire, stando dietro alle tracce più o meno fresche del passaggio, per misurare ancora una volta l’estensione dell’Italian design, per veder dove muove e sentirne lo stato di salute – dal punto di vista critico, e del fare, e non soltanto del mercato – con il quesito in sospeso: se il fenomeno del design italiano sia stato qualcosa come una malattia buona del crescere, una febbre passeggera, o piuttosto una specie di lungo disagio che accompagna alla fine.

La distruzione creatrice, Paola Scottini

La distruzione creatrice, Paola Scottini

A ogni riedizione il museo milanese ripropone e saggia per approssimazioni, con più o meno felice esito e pertinenza, la domanda sul design italiano, che risuona nel bisogno di una ridefinizione o indefinizione continua. E nel far questo ha il grande pregio di considerarlo, il design, non come l’oggetto di un sapere concluso, ma di riproporlo al pensiero come palinsesto, nella sua costitutiva complessità e sporcizia, nel suo travaglio; di lasciarlo talvolta intuire come flusso o energia che a tratti s’addensa in corrente principale, a tratti si frange in rivoli e cede dentro un terreno zuppo e fertile, con vapori di marcite, per sprofondare e quietarsi in polle ancora non guaste.

Alessandro Mendini, Ecosistema Alessi, Michela Vado

Alessandro Mendini, Ecosistema Alessi, Michela Vado

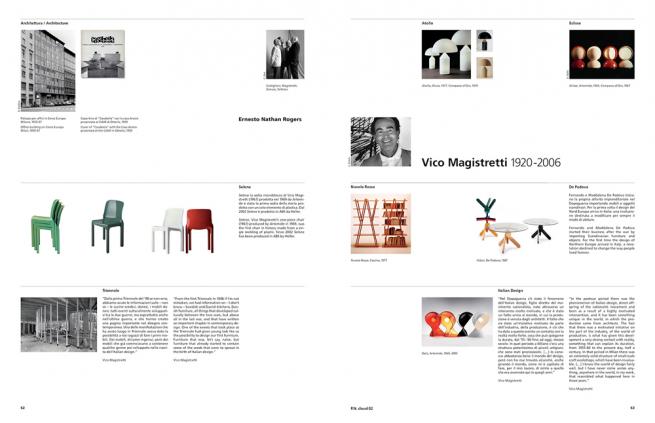

Il museo rilancia anche questa volta i quesiti dello storico e del metafisico – “che cos’è”, “cosa è stato il design italiano”. Eppure la richiesta che preme più urgentemente si porge o sporge più dal lato del fare: chiede che cosa continua a essere per noi, che cosa diviene questa fluidità del fenomeno design che osserviamo e diciamo credendo di sapere. Fenomeno inconcluso, fatto di nomi e di cose (e di nomi di cose) e forse più ancora sostanziato di attitudini, pratiche, assunzioni tanto diverse dentro le pieghe dei suoi eventi o strati. Così sotto lo stesso cappello stanno insieme la poltrona Sacco e le sediole di Mari, le scocche di Magistretti e l’Aeo di Archizoom, le plastiche di Kartell e l’assemblaggio di componenti Luceplan: invece di contemplarlo dall’esterno, questo territorio cartografabile a fatica, bisognerebbe provare a intercettare sul vivo i modi ibridanti del suo fare trasformare ripensare reagire – il suo maturare ed estinguersi, e ritornare: ma come? Né un museo né una bottega-museo bastano, forse; forse un museo-bottega, che diventi workshop partecipato nel fare – immerso anche nel disagio di quel fare, negli entusiasmi e nelle frustrazioni cui l’istituzione è impermeabile per posizione, se non per natura.

da TDM6 Design. La sindrome dell'Influenza (Corraini) a cura di Pierluigi Nicolin

da TDM6 Design. La sindrome dell'Influenza (Corraini) a cura di Pierluigi Nicolin

Nel corpo del design italiano la “sindrome dell’influenza” evoca la necessità di un racconto diverso, che corrisponda a qualcosa come un’orditura fine di parole gesti ascendenze non misurabili direttamente, a implicazioni di corrispondenze, genealogie precarie, umori che sbilanciano ora da un lato ora dall’altra parte questo oggetto-sacco che si intende studiare. Questo per rendere conto, al livello critico, di scrittura, della complessità di un fenomeno che per natura non è compatto, ma che nasce dentro la carne dell’Italia della Liberazione, o prima, e che continua nel misto di industria e finzione di industria, nella serie prodotta che non va mai troppo lontano, mai si allarga all’ecumene, e tuttavia si afferma con potenza di figurazione, con scarso ossequio per lo standard e invece intensità stupefacente di progetto, di senso dato alla cosa, deposto nella cosa e nel prodursi suo come immagine pervasiva, contagiosa, potentemente efficace a livelli e strati sociali e atteggiamenti diversi – dell’acquisizione di un gusto, del rimuginare progettante, del più superficiale annuire.

Il richiamo al design italiano, più che a un’identità risolta nei termini di geografia e di lingua, evoca l’italiana esperienza del progetto come laboratorio di una pluralità dialogica e polemica in se stessa inconclusa, che nasce nella carenza – è sempre “qualcosa di mancante che chiama il design, piuttosto che la pienezza dei mezzi a disposizione”, nota con acutezza e passione Manolo De Giorgi – e già guarda l’altrove, al dono che giunge di lontano, ma anche riattinge la ricchezza che è già qui, nel vicinissimo incistato nel tempo e nello spazio di mille pratiche del produrre sulla soglia della bottega, o nella penombra di una fabbrica per noi sempre artigiana.

Sonia Calzoni su Carlo Scarpa

Sonia Calzoni su Carlo Scarpa

Bene, la mostra si fa laboratorio: lascia che accada l’influenza tra designer e designer, nella prima parte che dedica ai grandi inconsapevoli inventori del nostro design, gettando i semi di un esercizio interpretativo, di un dialogo tutto intellettuale tra il maestro e l’allievo-interprete. Esercizio prezioso, questo, dove si fa più parco di segni, si asciuga fino a diventare linea nello spazio dell’installazione, e di quella linea ombra, proiezione o tracciato di corrispondenze (Paolo Ulian su Magistretti); dove la tattilità ottica delle carte rende sensibile lo spessore dello spazio per strati, per posizioni successive, e lo ripercorre in sùbiti attraversamenti, appiattimenti anamorfici di fughe, negazioni dello sbieco (Sonia Calzoni su Scarpa); o dove, quasi duchampiano, l’allestimento dispone la personale lettura di un archivio di fatti meditazioni testimonianze, da consultarsi posando leggeri sull’astrazione abitabile di quelle che, più che sedie, sono “parole su cui sedersi” (Damiani, sui Castiglioni).

Lorenzo Damiani sui Castiglioni

Lorenzo Damiani sui Castiglioni

Ma il vero cuore dell’esposizione attuale è quello spazio curvo e rifratto, che impone il passaggio per uno sciame confuso di oggetti cavati dal magazzino degli anni di mezzo, i Settanta e gli Ottanta – le cose di Archizoom, le colorate poltrone di Proust, il Sottsass di Memphis, che abbiamo imparato ad amare, ma anche De Pas D’urbino Lomazzi, anche Mari con la proposta per un’autoprogettazione. In questo cuore-esofago-budello è l’eco diffusa, persistente, di un’epidemia di voci che recano le memorie imprecise di quegli anni – da parte di chi li ha fatti e vissuti dall’interno, come Alessandro Mendini o Paolo Deganello, come di chi portava avanti discorsi più chiusi e refrattari all’avanguardia radicale, o progettava il nuovo Made in Italy in termini di strategie aziendali.

Questo dotto uditivo delle voci accalcate, da districare nella massa delle interviste, questa satolla pancia di parole e cose, dentro cui si è indotti a scivolare e sostare per raccogliere gli stracci dei pensieri da mettere insieme, produce molto di più dei teatrini chiusi che troveremo alla fine, di là dell’ultima soglia: i bei cubi bianchi con le loro visioni senza scappatoia, ordinate azienda per azienda, brand per brand, con l’ossequioso ordine e l’accoppiamento fin troppo giudizioso della marca al designer di grido.

da TDM6 Design. La sindrome dell'Influenza (Corraini) a cura di Pierluigi Nicolin

da TDM6 Design. La sindrome dell'Influenza (Corraini) a cura di Pierluigi Nicolin

Risolto così, il racconto della nuova fase resta davvero “nonostante tutto trainato da un numero relativamente ristretto di protagonisti – brand designer, consulenti, art director, manager – e aziende laboratorio” (Nicolin), “pur in presenza dei primi sintomi della contestazione del modello del brand”, che tuttavia non vengono fuori. Perché la mostra impone, nel suo terzo tempo, una narrazione alta, che schiva tutto il lavoro di allargare il racconto al panorama diffuso del design in Italia, da condurre con la pazienza e la curiosità di cartografare le soglie dell’anonimo, la produzione ai limiti dell’autoprodotto, il progetto che può manifestarsi in licenza creative commons e non per forza esibirsi in show-room... O quello che nasce come pezzo unico ma è tuttavia destinato a molti (e non inteso per pochi o per nessuno, nell’equivoco del lusso) e che riattiva le radici di un fare-pensare; quello, ancora, dove il dialogo ufficializzato tra azienda e designer salta e (a sorpresa?) ritorna l’artigiano di cui parla Micelli, che è un po’ l’uno e un po’l’altra, un po’ designer e un po’ imprenditore, e forse in fondo qualcosa di diverso.

Non è anche tutto questo influenza, e costellazione di sintomi? Questo, che forse non fa bene guardare: una vitalità che s’agita nell’ombra umorosa (e una mortalità anche: una penuria e un sacrificio enorme, insieme) e che appartiene oggi alle schiere dei designer non arrivati, dei senza nome, a quelli che fuori dalle formule del pensiero globale, sottratti ai riflettori e all’accademia, ancora sperimentano qualcosa della capacità di vivere il progetto con l’entusiasmo di un fare incosciente e audace. Con la passione di vivere dentro un flusso – fluire e in-fluire, ancora – in “una specie di schiuma delle cose”, che per De Giorgi fu il modo vero di quelli che adesso chiamiamo maestri.

Paolo Ulian su Vico Magistretti

Paolo Ulian su Vico Magistretti

Terzo tempo: sì, c’è il caso splendido dell’ecosistema Alessi, con i suoi eserciti coloratissimi di oggetti-figure in viaggio da Omegna al mondo intero; c’è quello di Rizzatto, con la bellissima fioritura-esploso leonardesco delle componenti, in cui deposita minuziosamente la sapienza degli oggetti-progetti. Ma nello spazio-racconto della situazione attuale non suona quasi niente di vissuto, di intenso, di socialmente condiviso. Come se infine le macerie della “distruzione creatrice” fossero state celermente rimosse, e alla logica del fluire, del contagio, si fosse opposta una bianca visione ospedaliera, un’economia televisiva accessoria ai giochi della finanza globale.

Cercheresti invano la frequentazione degli interstizi, degli anfratti, con nostalgia, con la sensazione che se del design c’è ancora, se in Italia si continua il design-flusso, il design-energia – nel senso forte di progetto vivo e vitalità del pensare – allora il suo corso se lo ritaglia nelle maglie strette, dentro gli spazi ridotti dove seguita a in-fluire, e nelle sacche residue che il grande racconto della città-mondo non riesce a risolvere in villaggio globale. Spazi in cui, come c’è da aspettarsi, il design ha forma imprevista e conserva geloso un che di impuro, perché è fatto di sfregamenti, consumazioni e rigurgiti, di compromessi sempre tra dominio dell’immagine e dominio delle merci. Gli scritti attenti di Micelli, della Morozzi e anche di Pasca, a corredo del catalogo, ne dicono pur qualcosa: e bisognerebbe ascoltarli bene, ora che “la missione è compiuta” (Bellini) e il design si è fatto diffuso, permeante, mestiere di noi tutti dietro gli abbagli delle star; ora che ritorna vicino all’attitudine del fare da sé, ma non per sé soli, e che la crisi inquieta di nuovo gli interrogativi sul senso del progettare (per chi, e perché?), del produrre (serie o variazione? 3d printing o interventi a mano?) restituendoli tutti da discutere, da reinventare, da rigiocare sempre sul terreno concreto del progetto, in un fermentare autonomo e sofferto, che è poi l’anomimo farsi del contagio.

Ma, d’altra parte, è solo così che succede, che si dà forma a un’unità prima di darle il nome e l’attributo. Solo così qualcosa di ancora senza nome si vive e riconosce, come quell’identità approssimata e approssimativa, certo, che ci fabbrichiamo quotidie e ci illudiamo per un po’ di tempo di essere – finché dura la sindrome di cui portiamo i segni, dentro il mondo di immagini da noi stessi creato.