Speciale

L’infernale Quinlan

Che cos’è un “classico” del cinema, per uno spettatore che diffida dei capolavori certificati dalle classifiche dei “film imperdibili”? Un film che solo tu, come spettatore, non ti stanchi di vedere e ri-vedere perché a ogni visione scopri un dettaglio che ti era sfuggito; oppure ne esplori le scene-chiave ma da una prospettiva nuova e suggestiva.

Nella mia professione di psichiatra ho incontrato un giovane psicotico, recluso a casa per decenni, che immancabilmente vedeva, ogni giorno, La cosa da un altro mondo di Howard Hawks: io gli chiesi, stupito, dove trovasse dentro di sé il desiderio di rivedere sempre quel vecchio film di fantascienza e lui mi rispondeva, con innocenza, stupito dalla mia domanda, che tutti i giorni gli mostravano un film simile ma diverso.

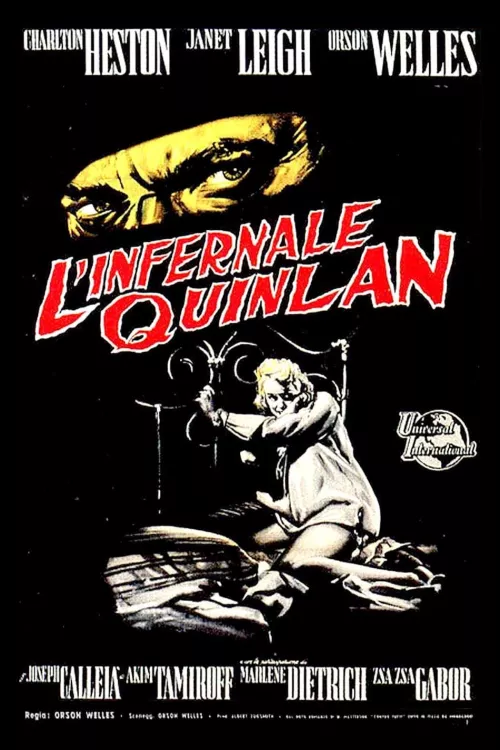

Partendo da questa visione ripetuta, etichettata superficialmente come ossessiva, arrivo al film che ossessivamente vorrei rivedere sempre: è Touch of evil (in versione italiana L’infernale Quinlan, 1958), il film di Orson Welles tratto dal romanzo di Whit Masterson, Badge of evil. A Los Robles, un'immaginaria cittadina al confine fra Stati Uniti e Messico ispirata a Tijuana, una no man's land in cui il confine fra legalità e crimine si fa così labile da dissolversi, una carica di dinamite uccide un uomo e una donna a bordo di un’auto proprio mentre sta transitando un poliziotto messicano di nome Vargas. Vargas si interessa al caso ma durante l’investigazione si accorge che l’ispettore Quinlan, incaricato dell’inchiesta, produce prove false a carico di un sospettato; proseguendo le sue ricerche scopre che Quinlan è abituato da anni, con l’aiuto di Menzies, poliziotto amico e complice, a incastrare gli accusati con quel sistema, fidandosi solo delle proprie intuizioni. La fotografia in bianco e nero di Russell Metty modella un clima inesorabilmente sinistro, accentuato dall'ambientazione notturna della storia. Più che per l'intreccio hard-boiled, il film si imprime nella memoria per l’atmosfera minacciosa e ossessiva, sottolineata dalla vorticosa regia di Welles e dalla colonna sonora di Henry Mancini.

La struttura drammaturgica è costruita attorno al feroce conflitto fra i due antagonisti: l'integerrimo funzionario Ramon Miguel Vargas, interpretato da Charlton Heston (truccato come un messicano), e Hank Quinlan, capitano della polizia obeso e claudicante, costruito da Orson Welles come uno fra i più straordinari personaggi del cinema noir. Con il suo Quinlan il regista ci presenta un vilain memorabile: un uomo senza scrupoli che agisce al di sopra della legge per servire la legge, poliziotto e criminale al tempo stesso. Hank Quinlan, perfetta incarnazione della natura ambigua del Male, domina lo schermo con la figura imponente ed il viso tumefatto, finendo per rubare la scena al protagonista Vargas. Al loro fianco una galleria di perfetti comprimari: Janet Leigh è Susan, la moglie di Vargas, Akim Tamiroff il boss della malavita Joe Grandi, mentre Marlene Dietrich veste i panni della misteriosa chiromante Tanya. Nel cast si segnalano anche i brevi cammei di Joseph Cotten, Mercedes McCambridge e Zsa Zsa Gabor.

Fra spazi sconfinati e camere asfittiche, prospettive distorte e allucinate, geometrie luminose, grandangoli che sembrano concepiti sotto l’effetto della droga, scene lente (il custode idiota del motel) o veloci (l’attacco a Vargas con il vetriolo), il film è dominato dalla presenza di un Quinlan-Welles dal corpo enorme e dal viso tumefatto, che deborda in tutti gli spazi con la sua andatura barcollante e aggressiva. Quinlan non arretra: avanza zoppicando, ingombrante e prepotente. Vuole annientare il colpevole di cui fiuta la colpa e per farlo distrugge ogni ostacolo gli si frapponga. Scrive di lui Orson Welles nelle sue “Conversazioni con Peter Bogdanovich” (Io, Orson Welles, p. 207): «Anche se non consegna i colpevoli alla giustizia (Quinlan) li assassina in nome della legge. Si assume il diritto di giudicare; e secondo me nessuno ce l’ha, se non sotto l’autorità della legge. Però, gli voglio bene lo stesso perché ha amato Marlene Dietrich e ha salvato il suo amico da una pallottola, ma quello che rappresenta è odioso».

La figura di Marlene, marginale come chiromante, è decisiva nella scena finale quando Quinlan sprofonda, ucciso, nell’acqua putrida, e lei, che una volta lo aveva amato, commenta: «A suo modo era un grand’uomo, ma che importa quello che si dice di un morto?».

In una mia conversazione apocrifa, tratta dal mio libro A schermo nero, faccio parlare così il regista, pedinando lo stile delle sue numerose interviste: «Sembra una favola! Welles che non vuole finire i film, Welles che adora i capolavori incompiuti, Welles che dissipa il denaro come un cialtrone. Fandonie da opera buffa: se avessi avuto i soldi, avrei finito i film. Le opere incompiute sono opere non fatte. E io amo le opere almeno quanto disprezzo gli autori. In F for Fake, mentre commento la cattedrale di Chartres con la mia faccia da gatto, ricordo che quel monumento assoluto non è firmato da nessuno perché i nomi degli artisti sono soltanto una furberia, una contraffazione. Nel cinema, per definire il proprio sogno, bisogna servire troppi padroni, bisogna essere sempre pronti a tradirsi. E questo mi è accaduto una, due, tremila volte: ma non potevo tradirmi tanto da cambiare la mia visione del cinema. Potevo cedere su tutto: non sul senso che quell'immagine possedeva per me.

Ogni tipo di tecnica la si può imparare in un week-end: e la regia non fa eccezione. Ma, appunto per questo, un regista non può mascherare il suo stile con tanta raffinatezza da essere scambiato per Irving Pichel o Gregory Ratoff. Io devo essere Orson Welles – magari costretto a girare Macbeth in ventitré giorni o Falstaff dentro un garage oppure Otello in mille luoghi. Ma come posso essere un altro, rinunciare al mio ritmo, affannato e potente come l’andatura di Quinlan? Shakespeare mi avrebbe invidiato… Come posso negare tutto? Come posso dire che odio Re Lear e girare un poliziesco come tutti saprebbero fare? Impossibile. E su questo mi ricattano: sanno che non accetterei quel compromesso e così mi corrompo invano, cerco i soldi raccontando storie impossibili a produttori che non sganceranno mai niente, e alla fine tutto resta chiuso in qualche rullo dentro qualche valigia: solo io conosco il mio film per intero. Frammenti disseminati ovunque: il mio cinema, che non posso finire (ma che forse ho finito senza dire niente a nessuno). Il resto? Capolavori consentiti. Ogni tanto qualcosa viene alla luce per caso. Il mio Don Chisciotte, ad esempio: quando il Cavaliere entra in un cinema dove proiettano un film in costume, crede di vedere Dulcinea e mena fendenti sul telone; crollano le mani della donna, una folla di guerrieri si squarcia, il pezzo di stoffa si apre, si rivela un buco, si vedono le assi di legno; allora si capisce che tutto è inganno, tutto è cinema, tutto è nulla; e nella sala, a pubblico ormai assente, resta sola, davanti al vecchio Cavaliere stremato, una bimba bionda che scrolla la testa...».

L’infernale Quinlan è un film noir di serie B che consente a Welles di mostrare il suo genio più che nelle riduzioni shakespeariane, eccellenti, da Otello a Macbeth a Falstaff. In questo film a contare ovviamente non è la storia ma la distorsione degli spazi, che il regista ci presenta vasti come pianure o stretti come incubi (il virtuosistico dolly con il lungo piano sequenza iniziale o l’omicidio crudele di Joe Grandi, strangolato da Quinlan ubriaco). Tutto è sproporzionato e illusorio, grazie alle prospettive della macchina da presa, e la sproporzione crea un punto di vista scomodo da cui vedere le cose: lo spettatore non può aderire al contenuto del film senza identificarsi con la fisicità delle sue immagini, e quindi è obbligato a vivere interiormente ogni scena.

Leggi anche:

Nicoletta Vallorani | Il Pianeta Proibito tra Prospero e Peter Pan