Teatro musicale contemporaneo / Nell’officina sensibile di Heiner Goebbels

Fast Forward Festival, rassegna dedicata al teatro musicale contemporaneo, promosso dal Teatro dell’Opera di Roma, a cura di Giorgio Battistelli, apre con Schwarz auf Weiss (Nero su bianco), storico lavoro del regista e compositore tedesco Heiner Goebbels, a cui il nostro paese ha tributato di recente il Premio Franco Quadri 2015, per aver “contribuito a cambiare il modo di concepire il rapporto tra teatro e musica nella nostra epoca, estendendo la conoscenza dell’arte alla vita pubblica”.

Schwarz auf Weiss è l’omaggio per il maestro, il compagno, l’amico scomparso. È ideato da Heiner Goebbels con l’Ensemble Modern di Francoforte, quando, in corso di lavorazione, sopraggiunge la notizia della morte di Heiner Müller (1995). Ed è un tessuto connettivale spesso e osmotico, nutrito dalla stretta collaborazione durata più di quindici anni, impressa indelebilmente nei radiodrammi sperimentali degli anni ’80, quello che lega il più grande poeta e drammaturgo post-brechtiano e il compositore, regista e teorico tedesco che più di ogni altro interprete della sua generazione ha saputo provocare un cambiamento nelle nostre gerarchie percettive. La tensione del primo a disossare la Storia (tedesca), a cavallo del muro, scheletrizzando la realtà – per usare una sua immagine –, incidendo la polpa carnosa della retorica e della propaganda con le armi del paradosso e dell’ironia, si ritrova, mutata di segno nel secondo. Si rintraccia nella filigrana di una tattica estetica, quella di Goebbels, non serrata in un ambito disciplinare, tesa alla concrezione di paesaggi scenici fuori misura, montaggi di esperienze, competenze e saperi, frutto di organici collettivi, che sanno farsi carico dell’inatteso, lasciando allo spettatore il compito di dare spessore immaginifico alle fenditure di senso dell’impaginato scenico.

Eraritjaritjaka - Museé des phrases 2004.

Per Goebbels – uomo di fulgida intelligenza, schivo mai fino al distacco, sagacemente pronto a smontare l’interlocutore con tattiche d’ironia maieutica, febbrilmente acceso da una granitica passione per ricerca scenica e didattica – tensione politica ed estetica si saldano nella capacità di ridisegnare lo spazio della percezione, e quindi della relazione spettatoriale. Si tratta di disporre la creazione, e la riflessione dell’arte, in una combinatoria antigerarchica di elementi interdetti ai discorsi e alla prassi del teatro e della musica, e al loro indecidibile e antico nesso. Quest’estetica non riducibile nell’angusto territorio di un genere, disposta a spezzare ogni distanza fra teatro, musica, arte visiva e architettura, in una strategia di aggregazione esplorativa, nel tempo ha dato vita a una vera e propria ingegneria del sensibile, capace di mescidare e sovrapporre i linguaggi, non in frusti collage d’ibridazione, ma in percorsi dove poter ridiscutere “in modo eclatante la tradizione” – così argomentava nel 1999 Hans-Thies Lehmann nel celeberrimo (in vero poco letto) Postdramatisches Theater (edizione inglese: Postdramatic Theatre, 2006), che su Heiner Goebbels fa ripetutamente perno teorico. Nelle prassi sceniche di questo artista a tutto tondo si attivano tattiche compositive distanti tanto dal conformismo teatrale del già noto, quanto da una naïve grammatica del frammento, a tutto vantaggio del fatto concreto del teatro che lascia a spazi e oggetti, suoni e luci, parole e video il compito di disporsi in una durata che sollecita i sensi con una dignità sconosciuta. Con questo filtro in Eislermaterial (1998) guarda a Hanns Eisler, uno dei tre compositori di Brecht, per problematizzare la posizione leaderistica del direttore d’orchestra, divenuto una statuina al centro di una scena vuota, alla cui periferia è disposto, a ferro di cavallo, l’ensemble orchestrale. Analogamente in Harry Partch: Delusion of the Fury (2013), si rivolge al geniale precursore della microtonalità per ricostruire con il Musikfabrik di Colonia tutti gli strumenti in legno, metallo e vetro, da lui inventati, per riportare in vita l’idea di una “corporeal music” dove la fisicità degli esecutori sia totalmente integrata alla performance.

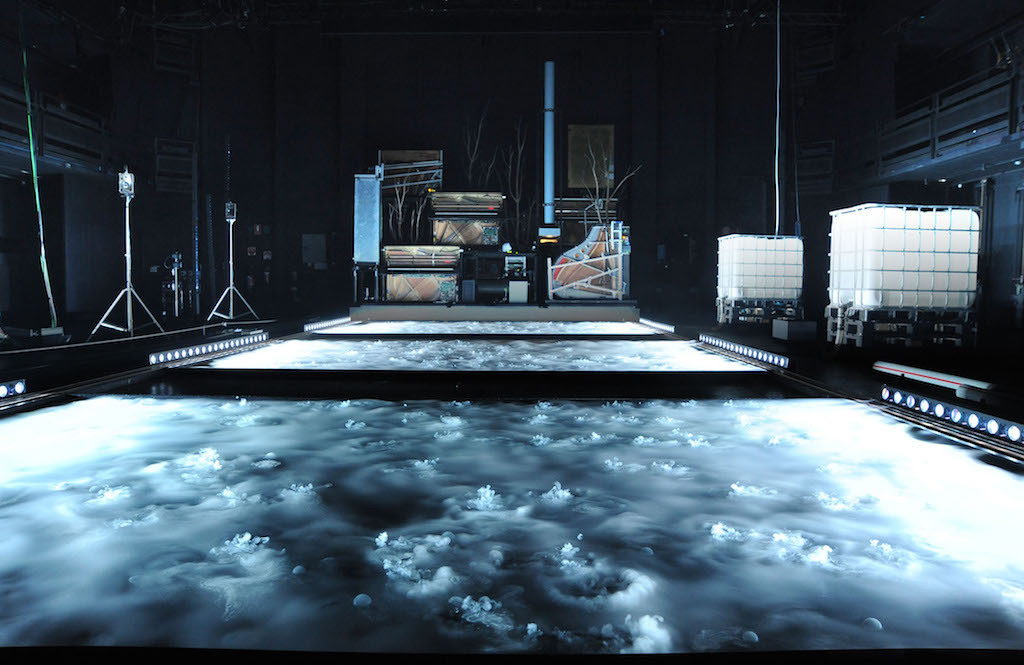

Il suo esordiale pezzo di “music-theatre” Ou bien le débarquement désastreux (1993) per cinque musicisti, un attore e una piramide di alluminio, tesse insieme una gamma di registri acustici della tradizione occidentale con sonorità senegalesi, montate insieme a testi di Joseph Conrad, Heiner Müller, Francis Ponge. Surrogate Cities (1994) è un tentativo di leggere la città, e i suoi rapidi mutamenti, come un testo di rumori e immagini, traslati nell’organizzazione orchestrale di strumenti e voci. Eraritjaritjaka (2004), intrecciando Shostakovich, Scelsi, Crumb, Bach e Goebbels stesso con aforismi canettiani, si dispone a inseguire con una camera mobile l’attore André Wilms per le vie della città, alterando le coordinate spazio-temporali, le soglie del dentro e fuori. È certamente Stifters Dinge (2007) il lavoro più spericolato: un “no-man show” per cinque pianoforti verticali automatizzati a distanza, vasche di sale e acqua, lastre metalliche, piante, luci, vapori, proiezioni, impalpabili superfici che accolgono una eterofonia di voci acusmatiche, in cui risuonano i racconti paesaggistici del boemo Adalbert Stifter, gli onomatopeici canti degli indiani di Colombia, una psichedelica lettura burroughsiana, un disilluso discorso di Claude Lévi-Strauss preso in prestito da una registrazione radiofonica del 1988. Nessun collage citazionista, ciò che interessa Goebbels è la pregnanza inscritta nella materia delle macchine teatrali, strutture sintattiche di una poesia oggettiva, affatto sentimentale ma fortemente emotiva.

Fare perno sull’ascolto, significa allora per Goebbels poter maneggiare un utensile capace di risignificare il proprium dell’esperienza teatrale e delle sue istituzioni, contro “i totalitarismi dell’intrattenimento”.

Heiner Goebbels e Heiner Müller, ph Hans Kumpf.

Significa comporre immagini acustiche, spaziare lungo le diagonali e le ortogonali della scena, produrre un piacere sonoro non sedotto da virtuosismi o accademismi, alimentare vibrazioni senzienti di luci, disporre presenze come interferenze e non come referenze, tramare con i gradienti dell’assenza (come documenta il suo saggio Aesthetics of Absence, Routledge 2015), strappare alla parola – non più finalisticamente informata in un dettato lineare – il primato del significato, per rivelare i vortici ritmici della phonè, le cesure del respiro saldate ai tic vocalici del parlante, per intercettare l’altrove nascosto nelle campiture volumetriche dello spazio. E proprio di questi aspetti ha recentemente parlato nella lecture dal titolo Landscape plays in urban spaces, tenuta nella cornice del piccolo e virtuoso Festival Periferico, organizzato dall’Associazione Amigdala in luoghi inusuali, spazi urbani e aree degradate del modenese.

Schwarz auf Weiss, ph Christian Schafferer.

Schwarz auf Weiss arriva al Teatro Argentina di Roma venti anni dopo la prima del Bockenheimer Depot di Francoforte nel 1996. Non si tratta di una cosmetica operazione di reenactment, perché in tutti questi anni Schwarz auf Weiss non ha mai smesso di andare in scena nei teatri di mezzo mondo (da New York a Mosca, dall’America Latina all’Australia). Fatte rare eccezioni, si muove con gli stessi 18 polistrumentisti dell’Ensemble Modern, con cui è stato creato durante una fitta serie di incontri spalmati lungo un intero anno di lavoro. La luce in sala è ancora accesa, quando alcuni musicisti iniziano ad accordare i loro strumenti. Occupano alcune delle panche in legno e metallo disposte in file che invadono l’intera superficie del palcoscenico, insieme a una disseminazione di oggetti di diverse taglie, metallofoni, leggii e microfoni. Quando la luce di sala si smorza, coglie i musicisti di spalle. Quella prima intima cacofonia e questo quadro rovesciato che include, con sottile irriverenza, lo spettatore come fuori luogo e quindi come parte in causa par excellence, suona già come una dichiarazione di intenti: è l’allusione al fatto che la scena non può essere un luogo di riconoscimenti allo specchio o lo sfondo per narcisistiche esibizioni individuali che relegano l’esecutore musicale a corollario del discorso scenico. Tutto già lascia presagire che il rapporto tra esecuzione strumentale, gesto teatrale e presenza scenica sia sul punto di essere messo in discussione.

Prorompe un fagotto nel registro acuto, dando l’avvio a tutto l’Ensemble. Un foglio metallico amplificato e una grancassa sono percossi da palline da tennis lanciate dal lato opposto della scena, battute ritmiche assoggettate alla mira del caso. Una violinista duetta vocalmente con il suo violino. Una cornice gialla perimetra il fondale nero sui cui sono proiettati esterni, il muro di una vecchia fabbrica, facciate di palazzi, forse uno squarcio parigino. Le immagini sono bucate dalle sagome di ombre prodotte dai musicisti di varie età, giovani e molto anziani, che in abiti quotidiani non sono altro che loro stessi.

Schwarz auf Weiss, ph Christian Schafferer.

I 18 interpreti suonano i loro propri strumenti e altri, esclusivamente per l’occasione, in maniera eterodossa, esplorano uno spettro ampio di sonorità e rumori. Disposti per lo più diagonalmente o di schiena, ai lati della scena, mettono sotto torchio le funzioni d’uso dei loro strumenti, talvolta con impugnature e posture scomposte. Tessono un assemblaggio di brevi episodi, ognuno dei quali sembra nascondere una propria idea musicale e scenica. Producono sonorità folkloriche, canti dagli echi brechtiani, fughe di complessità barocca, figurazioni free jazz, una delicata melodia per archi. Qualcuno legge a più riprese in francese L’attesa, l’oblio di Maurice Blanchot “Chi parla? Diceva. Chi parla dunque? [...]”. Alcuni sul fondo giocano a badminton, altri sul lato lanciano dadi, mentre un blues sincopato lascia il posto a dissonanze rock e impennate atonali, o al lamento antifonale di un sassofono. Sordine da tromba di diverse fogge vengono disposte sulla prima fila di panche. Nessun facile istrionismo, al contrario una sapiente calibrata impertinenza compositiva, frutto di un ardito bilanciamento tra complessità e semplicità, spia di un setacciato senso della misura che contempla pause strumentali, flessioni, momenti di riposo, tutto tessuto all’ombra di quella varietà stilistica acquisita nell’apprendistato giovanile con la lezione del trombettista Don Cherry, nelle ricerche compiute negli anni ‘70/‘80 nel Sogenanntes Linksradikales Blasorchester (Cosiddetta Fanfara di Estrema Sinistra), o come tastierista in duo con il sassofonista Alfred Harth, o nel trio art rock Cassiber.

Harry Partch: Delusion of the Fury 2013, ph Wonge Bergmann.

In un angolo avanzato del palco, noncurante degli eventi che capitano intorno, un flautista con il suo ottavino duetta con la nota acuta (e stridente) di un bollitore acceso che produce sbuffi di vapore, dopo aver compiuto un rito propiziatorio, incenerendo in volatili scintille bustine di thè meticolosamente svuotate. Un filo calato dall’alto aziona una sirena a manovella (tipico dispositivo bellico) con il suo carico crescente d’angoscia. Dialoga a distanza con una voce maschile esercitata sui registri acuto e superacuto, come in una cerimonia funebre finlandese. Alcuni esecutori all’unisono camminano sulle panche, scandendo un andamento sincopato. Una batteria di ottoni composta da tutti i membri dell’orchestra, minacciosamente, avanza dal fondo, fino a dar vita a una specie di banda all’italiana. Una musicista pizzica le tredici corde del suo koto giapponese con i plettri fissati alle dita. L’oboista, nel lato destro, declama in crescendo i versi finali da La sepoltura dei morti de La terra desolata di Thomas S. Eliot “Quel cadavere che l’anno scorso piantasti nel giardino, / Ha cominciato a germogliare? Fiorirà quest’anno? [...]”. L’intero Ensemble ripete, al modo di una nenia funebre jazz, “a dead weight hung upon us”, fino a irrobustirsi nelle floride voci di canti Kaddish. Infine ogni musicista frontalmente stringe nelle mani un violino. Ognuno manovra lo strumento come in una ginnastica rituale, per produrre, coralmente, uno scricchiolio tagliente e aspro, sfregando l’archetto sulla cassa di legno.

Schwarz auf Weiss, ph Christian Schafferer.

Nel frattempo la scena si è sfogliata, dilatata, estesa, rivelando diversi fondali, sottili cortine di carta su cui si sono impresse le silhouette dei musicisti, svaporate ombre in presenze, prima di accartocciarsi rumorosamente su se stesse. In due riprese si assiste al collasso della cornice gialla, che solleva nel crollo repentino polvere e vortici di partiture lasciate su panche e leggii, rivelando il teatro nudo e con esso la macchina scenica. Anche i bagni di luce frontali, alimentati da fari cinematografici, in dialogo con forme di puntinismo luminoso, o il semplice movimento di una torcia elettrica lasciata scivolare sotto le panche, contribuiscono a riformulare di continuo i volumi dello spazio in potente rifrazione con l’acustica, con la sensazione di vicino e lontano.

Colonna spinale del lavoro è la voce di Heiner Müller che, in punta di lingua, dà corpo al racconto di Edgar Allan Poe, Ombra – Una parabola, restituendo, a più riprese, la perturbante esperienza del narratore, ormai trapassato, che consegna nero su bianco la testimonianza dell’autonomizzarsi di un’Ombra attaccata per un piede al corpo di un morto di peste, in un clima di disfacimento e decomposizione: “Voi che mi state leggendo siete ancora tra i vivi, ma io che scrivo sarò da molto e molto tempo partito per la regione delle ombre…”. In quella voce, incarnata da un ritmo tenuto (che nella registrazione cede per un attimo all’ilarità di un’incertezza), abita il fantasma dell’autore.

Stifters Dinge 2007, ph Klaus Grunberg.

Schwarz auf Weiss celebra la demolizione dell’autore in favore di una pratica fondata su strategie di collaborazione, come opportunità di allargare e tradurre il potere delle singole voci in un’azione collettiva. Impagina e sfoglia un insieme di rapporti discreti di forza tra elementi che non sono alla pari, ma lavorano in comune, in un andamento compositivo che ribalta la peripezia in un’esperienza del tempo, in cui si respira il senso forte del vivere. Anche negli assoli, la dimensione corale alita più forte di ogni virtuoso solipsismo. Alto e basso si mescolano. Dentro e fuori si trafiggono. Schwarz auf Weiss è un teatro strumentale che fa perno sulla dispersione del centro, dell’autore-demiurgo, dell’orizzonte univoco. Abbatte le perimetrazioni, come gli steccati, siano essi fisici, disciplinari, simbolici. Ed è qui che l’estetica di Heiner Goebbels si configura come una disciplina e una pratica in tutto e per tutto politica, perché è capace non solo di mutare il modo in cui guardiamo e percepiamo, ma si adopera per impedire che ognuno edifichi “un luogo proprio”. Ed è in questo transito divertito e addolorato che si compone il requiem fuor di retorica per Heiner Müller, il maestro, il compagno, l’amico scomparso, alla maniera di chi è stato prossimo e sa che la posta in gioco sta nel produrre uno slittamento radicale dall’io al noi.