Mary Shelley e le sue creature / E la vita non separi più ciò che la morte può unire

Cosa preferisci essere? Una grande poeta o un uomo buono? Una sola vita a disposizione non basta ad essere entrambi. Guardandosi alle spalle, in una prospettiva storica, c’è un punto di non ritorno, in cui occorre gettare nel fuoco ciò che resta. Grandi poeti sono morti giovani, e non hanno probabilmente avuto momenti di riflessione che permettessero loro di scegliere: Byron, Shelley, Rimbaud. Altri costruirono le loro carriere letterarie con lunga maestria, trasformando in materiale di scrittura ciò che resisteva dal dilemma: Petrarca, ad esempio, che costruì la sua celebrità europea sino all’alloro in Campidoglio, nel Secretum in un dialogo immaginario con Agostino, scavò impietosamente la sua accidia, peccato capitale che insieme all’arte di amare lo tenne sempre lontano dalla beatitudine cristiana.

Per lui, nel Trecento, essere un uomo buono sarebbe stato lasciare l’ossessiva riscrittura del Canzoniere per dedicarsi alla preghiera, ma scelse la nevrosi del suo amore sublimato per Laura e un vocabolario limitato di soli 3.000 lemmi per scolpire infinitamente la sua miniatura di marmo perfetto, di alloro, oro, aura. Che uomo fu, Francesco Petrarca nella sua intimità privata? La sua distanza biografica lo protegge, in una teca di cristallo, e la sua perfetta parabola di grande poeta parrà eternamente riuscita. Petrarca scriveva all’amico Boccaccio senza andare sul privato, o decisamente si rivolgeva a Cicerone. Nessun diario, diletto così intimo e femminile, nessuna indiscrezione sui propri comportamenti in arrivo sull’altro: amata, figlio. Di Byron e Shelley sappiamo invece molto.

La psichiatra americana Kay Redfield Jamison pubblicò un libro, Touched by the Fire, che la TEA tradusse nel 2009. Una galleria di maniaco-depressivi (o bipolari) della storia della creatività. Per stare in letteratura: William Blake, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Henry James, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Dylan Thomas, Lowell Powell, Shelley e Byron, che pur non avendo ancora a disposizione né Freud, né psicoterapia, né litio né Prozac né venlafaxina, ingollavano alcool (non-cura per secoli dell’accidia acuta) o fumavano oppio: «Noi del mestiere siam tutti pazzi – osservava di se stesso e dei suoi colleghi poeti Byron. – Alcuni sono affetti da gaiezza, altri da melanconia, ma tutti siamo più o meno toccati».

“Quello è un po’ toccato” si dice di chi ha un rapporto asimmetrico con la realtà. E certamente Mary Shelley, nella Londra di primo Ottocento, aveva un rapporto conflittuale con la “moralità” del suo tempo. Sua madre morì di parto pochi giorni la sua nascita, ma lasciò alcuni scritti che oggi vengono considerati i primi testi femministi della storia: figlia di due tessitori, prima agiati e poi repentinamente poveri, Mary Wollstonecraft a fine Settecento fondò due volte senza successo due scuole e pubblicò due libri rivoluzionari: Thoughts on the education of daughters, with the reflections on female conduct, in the more important duties of life e il successivo A Vindication of the Rights of Woman. Fece la precettrice, lesse Rousseau e il suo Émile, polemizzando con la sua “ridicola” visione della donna. Fu amante del pittore Heinrich Füssli, scrisse sulla Rivoluzione Francese e possiamo dire fosse maniaco-depressiva, perché tentò il suicidio gettandosi nel Tamigi. A Londra si innamorò del libraio e editore William Godwin, che avendo pubblicato libri di ispirazione radicale la sposò pur essendo lei già ragazza-madre. Il 10 settembre 1797 morì di setticemia, dieci giorni dopo la nascita di Mary Wollstonecraft Godwin, che un giorno diventerà la seconda moglie di Percy Bysshe Shelley.

Mary sedicenne si innamorò e sincronicamente fu sedotta dal bellissimo irresistibile Shelley, che frequentava la casa di Godwin. Come la mamma era coraggiosa e piena di amore per la libertà e per l’amore. Quando scoprì che Shelley era sposato e aveva un figlio, soffrì il primo di una interminabile serie di dolori, ma decise di fuggire con lui, bandita dal padre, che non riuscì ad applicare nella sua famiglia i principi radicali dei suoi libri. Mary partorì una bimba – Clara – che morì di stenti a cinque mesi. E ancora partorirà due volte vedendo morire altri due bambini, e quando Harriet, la moglie ovviamente infelice del maniaco-depressivo (e potremmo aggiungere perverso-narcisista) Shelley, si suicidò nel Tamigi Mary divenne la signora Shelley. Nel 1822, mentre vivevano in un capanno sul Golfo di La Spezia, Shelley con un amico prese ancora una volta il largo con una barchetta, sfidando la tempesta: lui e l’amico verranno ritrovati a riva, annegati. Mary visse ancora fino al 1851, dedicando se stessa all’editing e alla fama postuma del suo Percy Bysshe, morendo infine di un tumore al cervello.

Mary Wollstonecraft.

Mary Shelley.

Duecento anni fa, nel 1818, fu pubblicato anonimo un romanzo sconvolgente: Frankenstein, o il moderno Prometeo, con una prefazione di Percy Bysshe Shelley. Era stato scritto in nove mesi e infine partorito da una donna coraggiosa, innamorata e addolorata, che nell’estate del 1816, priva di sole come mezzo pianeta per le immense emissioni di polveri e ceneri provocate dall’eruzione del vulcano Tambora in Indonesia, aveva cominciato ad abbozzarlo ospite di Lord Byron a Villa Diodati, sul Lago di Ginevra. Byron, tediato e sbiellato dalla continua oscurità e dai continui violenti temporali, drogato e sbronzo, lanciò agli amici ospiti una sfida a scrivere immediatamente un racconto di fantasmi. Lo presero in parola soltanto Mary Wollstonecraft Godwin e John Polidori, medico personale di Byron che in The Vampyre inventa il nucleo del potente Dracula di Bram Stoker.

Mary era affascinata e turbata dagli esperimenti di galvanismo che si vedevano in alcuni teatri londinesi: un cadaverino di rana scalciava improvvisamente a una scarica elettrica. Quell’idea di un morto che riprendeva vita per un artificio scientifico o para-scientifico divenne la Creatura assemblata da vari cadaveri dal ginevrino dr. Frankenstein. Nel film Mary Shelley della regista di origini saudite Haifaa al-Mansour, uscito nelle sale in questi giorni, la nostra eroina è interpretata da una bravissima e incantevole Elle Fanning. La sceneggiatura è stata scritta dalla regista con un’altra donna, Emma Jensen. La colonna sonora è stata composta da un’altra donna, Amelia Warner. Il personaggio di Mary soffre – come milioni di donne hanno sofferto e soffrono – l’indifferenza del padre nei confronti dei figli, sconta la maternità come la conseguenza della passione erotica, si strazia perdendo i bambini perché la medicina non ha ancora sufficienti mezzi, viene tradita da uomini chiusi nel loro narcisismo e nei loro salotti di detentori del potere economico. Le affettuose intense amicizie tra sorelle di genitori diversi, le invidie e i tradimenti delle amiche trafiggono Mary ripetutamente, ma lei continua a lottare, ad amare, a fuggire, a cercare una felicità già perduta dopo i mesi della passione corrisposta da Percy Bysshe. Shelley almeno qualche volte piange, in fase depressiva, ma si sente un Prometeo, appunto, spezzato dagli Dei per avere osato con la sua poesia sfidare la loro vetta. La scrittura contemporanea delle due autrici rende il grande poeta un uomo inaffidabile e spregevole, anti-patico e piacione, bellissimo e stronzissimo, intrappolato – più che dalla irregolare attività elettrica delle sue sinapsi – da un narcisismo incapace di costanza di affetti. Byron fa ancora più schifo, ed è difficile davvero ricordarsi la sua scrittura di grande poeta.

In questo teatro impietoso di donne torturate da uomini spregevoli, la scrittura del Frankenstein diventa così una grandiosa sublimazione del vissuto: la sua Creatura, “buon selvaggio” repellente ripudiato dal “padre” creatore Frankenstein, vaga nel dolore, implora la creazione di una compagna al suo artefice, e infine si vendica con raccapricciante strategia di tutti gli affetti del medico sgomento per aver tanto osato.

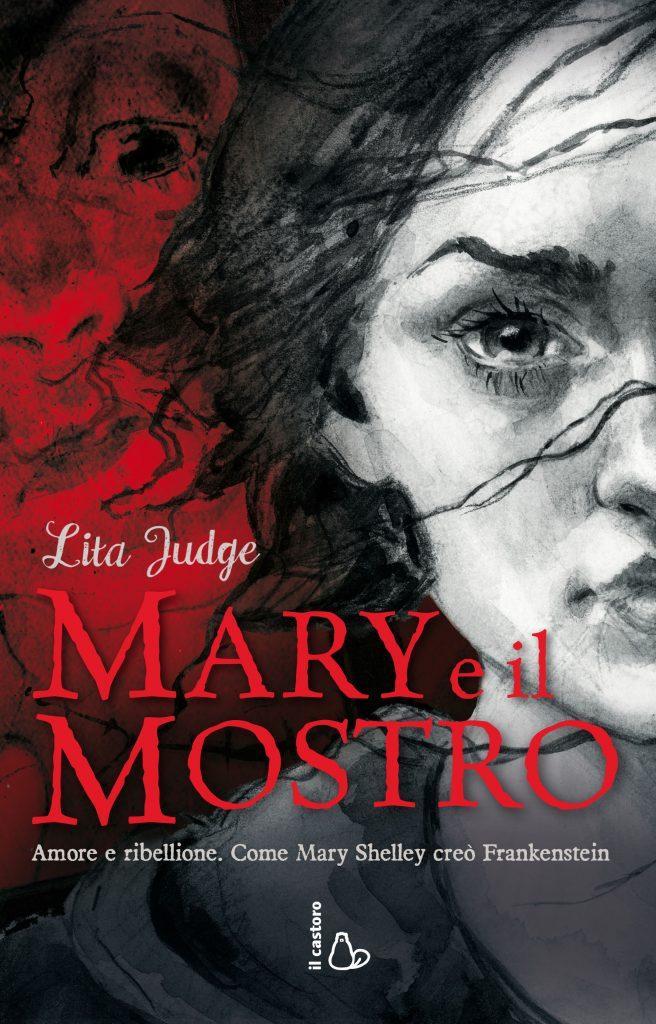

La Creatura, fatta di pezzi di tanti cadaveri, è come se fosse fatta dai tanti cadaverini dei figli di Mary, creati e poi lasciati dal padre egotista Shelley. Così, il graphic novel Mary e il mostro disegnato dal’americana Lita Judge e accompagnato da un suo delicato poemetto (molto ben tradotto da Rossella Bernascone per la casa editrice il castoro) fa il passo finale, e consegna alla Creatura la narrazione della vita strenua e straziante della sua autrice. «E la vita non separi più ciò che la morte può unire» scrisse Shelley nel suo Adonaïs. Grazie a Haifaa al-Mansour e Lita Judge Mary è finalmente unita a noi come amata e sorella, mai più separata dalla nostra infinita, viva compassione.