Dubai: Disneyland per adulti

Solo qualche giorno fa il Guardian ha pubblicato una classifica delle città globali in base alla potenza del loro brand. Nella valutazione sono stati considerati due aspetti fondamentali: la dotazione di “assets” (attrazioni ed infrastrutture, soprattutto trasporti) e il “buzz” che coincide con la popolarità del brand nella rete. L’aspetto più interessante dello studio è la conferma dell’ascesa delle cosiddette “world class city” e in particolare Dubai, piazzatasi al decimo posto.

Il modello adottato da queste amministrazioni consiste nell’attrarre l’interesse dei cittadini globali (investitori ma anche turisti) ricorrendo a specifici dispositivi spaziali: un sistema di trasporti che garantisca un alto livello di connettività globale; uno skyline riconoscibile; uno spazio pubblico in cui siano assenti segni visibili di povertà. La pianificazione delle “world-class cities” sembra essere dettata più dall’obiettivo di primeggiare in graduatorie come quella pubblicata dal Guardian che dall’intenzione di soddisfare i bisogni di chi le abita.

Nell’ultimo anno il mio lavoro mi ha portato spesso a Dubai e nonostante abbia avuto sin dall’inizio l’impressione di trovarmi in una specie di Disneyland per adulti, solo dopo alcune esperienze, per lo più casuali, sono riuscito ad afferrarne in una certa misura la natura: osservando il suo sistema di trasporti e le reti che la alimentano emergono le molte debolezze di questo modello che oggi è preso come esempio da altre città in tutto il mondo, Europa compresa.

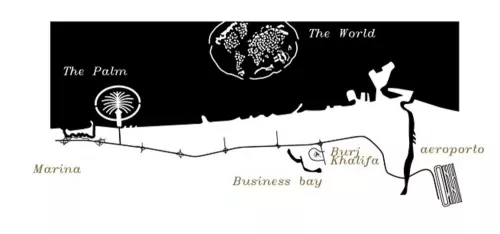

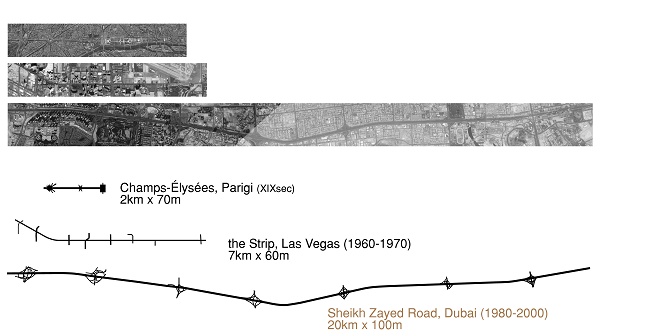

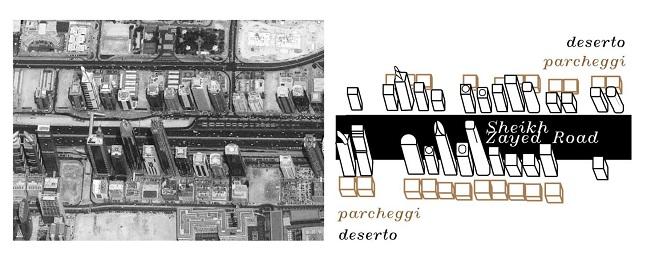

A Dubai tutto avviene intorno alla Sheikh Zayed road, l’asset principale della metropoli:14 corsie che corrono parallelamente alla linea di costa per una lunghezza di circa 20 kilometri. Le automobili sfrecciano mostrando ai visitatori lo skyline ad una velocità tale da non rivelare il basso livello del cladding e la povertà delle finiture degli edifici.

È comune alla storia di molte città che i nuovi sviluppi urbani siano realizzati intorno ad un asse viario privilegiando un fronte principale rispetto ad un retro secondario (si pensi alla Parigi di Haussmann oppure alla “strip” di Las Vegas). Il caso di Dubai è peculiare in quanto l’asse in questione è un’autostrada con un limite di velocità di 120kmh, il cui accesso è possibile attraverso intersezioni a livelli sfalsati poste a una distanza media di 3,5 kilometri che dividono in due il territorio.

Più di 40 anni fa, ancora prima della crisi petrolifera, Jan Gehl pubblicava Life between buildings, il primo trattato di pianificazione urbana a sfatare i miti della velocità e della capacità in ambito trasportistico e a promuovere l’integrazione tra i vari utenti dello spazio pubblico, automobili comprese. È soprattutto grazie a questo lavoro se Copenhagen è una delle poche città al mondo con uno share modale equamente ripartito tra veicoli privati, trasporto pubblico e bicicletta/pedoni e dà il nome a quei processi (copenaghenization) che oggi vengono sperimentati un po’dappertutto, da Broadway a New York fino a Piazza Castello a Milano.

I pianificatori e progettisti che dalla fine degli anni 80 hanno costruito Dubai nel deserto, supportati da consulenti anglosassoni di vecchia scuola, hanno invece optato per una struttura urbana segregata e quindi auto-centrica.

Uno degli effetti di questa scelta si comprende solamente uscendo dalla Sheik Zyed road e guidando (muoversi a piedi è pressoché impossibile) nelle arterie secondarie ad essa parallele. Dietro la facciata dei grattacieli postmoderni si estende infatti una serie continua di edifici uniformi, muti, che hanno poco a che fare con la classica idea di città.

Si tratta di fabbricati che ricalcano le proporzioni di blocchi per uffici ma che ospitano parcheggi in struttura e che per la maggior parte del giorno restano vuoti. Niente caffè o librerie ma rampe in calcestruzzo e barriere di accesso. Allontanandosi ancora oltre si trovano i sorvegliatissimi quartieri residenziali e poi, ancora oltre, il deserto.

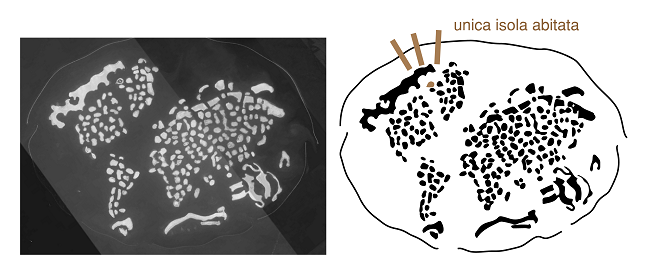

L’uscita 35 della Sheik Road conduce a The Palm, la famosa penisola, la cui forma è apprezzabile solo a chi sorvola l’area. A pochi anni dalla sua realizzazione quello che era stato pensato come un ambiente paradisiaco di ville con spiagge private si sta trasformando in una zona paludosa infestata da alghe e zanzare poiché durante la fase di pianificazione, non furono considerati gli effetti sulle correnti marine e sull’erosione. Per questo motivo le isole artificiali di The world, realizzate solo qualche anno più tardi, sono oggi quasi totalmente disabitate.

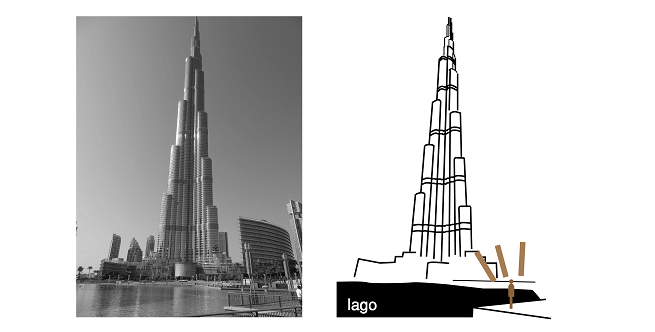

Il landmark più imponente che troviamo lungo la Sheik Zayed e che ne giustifica in qualche modo le proporzioni è il Burj Khalifa. Alto 829,8 metri è il grattacielo più alto del mondo. Se è vero che in Europa le piazze furono inventate per lasciare lo spazio agli osservatori di apprezzare le facciate dei palazzi, per rendere visibile il Burj Khlaifa dalla sua base è stato necessario realizzare un lago di 12 ettari di superficie.

Il Burj Khalifa è alto più del doppio di tutti gli altri grattacieli di Dubai, l’effetto che si ha guardandolo da lontano è quello di un faro avveniristico in mezzo al deserto. In pochi anni è diventata un’opera iconica riconosciuta in tutto il mondo ed ha contribuito alla fama di Dubai come città dei sogni.

La genesi di questa opera dice molto sulle policies che vigono negli Emirati; nel 2004 il governo attraverso il fondo Emaar Properties preferì investire in questo progetto faraonico dal costo complessivo di 1.5 miliardi di dollari piuttosto che completare la rete fognaria della città. Il risultato è che oggi, ogni giorno, centinaia di camion raccolgono i liquami prodotti dalle circa 35.000 persone che vivono e lavorano nell’edificio e li trasportano nel deserto creando code chilometriche come dimostra questo video.

È evidente che nella pianificazione di Dubai siano stati favoriti gli aspetti simbolici rispetto a quelli concreti, gli oggetti rispetto alle reti, la capacità dei sistemi di trasporto rispetto all’accessibilità impedendo un equa fruizione della città da parte dei suoi abitanti.

L’uso stesso dello spazio a Dubai ha infatti due o più facce: solo agli stranieri occidentali è possibile accedere a un variegato sistema di luoghi di intrattenimento. La minaccia dell’espulsione (negli Emirati è usato il termine deportation) garantisce da parte delle comunità straniere il rispetto delle regole etiche stabilite dalla monarchia. Tra le infrazioni che possono condurre alla deportazione degli expat ci sono il jaywalking (attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali), il consumo di alcol in aree dove non è concesso, lo scambio di effusioni in pubblico, l’omosessualità e il contagio da HIV (per gli stranieri il test è obbligatorio ogni 2 anni).

Sono pochi i luoghi che sfuggono a tale controllo e che ci appaiono più vicini alla nostra esperienza. Luoghi in cui sembra ancora possibile perdersi, nascondersi, sottrarsi all’immenso dispositivo che costituisce la città stessa. Sono dei ritagli di libertà, delle riserve di urbanità aperte a tutti: non è difficile trovare operai che riposano seduti tra le automobili negli infiniti parcheggi dei centri commerciali, come anche gruppi di addetti alle pulizie intenti a mangiare dietro i muri delle “piazze” alle quali non gli è concesso accedere.

Anche nelle nostre consolidate realtà urbane europee la retorica sulla sicurezza, sul decoro, sul comfort ma anche sull’efficienza (smart city) ci fanno dimenticare che la città è il luogo dell’integrazione, degli scambi e anche dei conflitti (pensiamo alla recente polemica sulla pedonalizzazione di Piazza Castello a Milano).

La città, come ricorda Bernardo Secchi nel recente La città dei ricchi e la città dei poveri deve essere il luogo di quel processo, “di continua ibridazione produttore di nuove identità, di nuovi soggetti e di nuove idee”.

Nonostante tutto però Dubai appare accogliente e tollerante alla maggior parte dei visitatori. Forse ci seduce proprio perché privilegiando l’aspetto simbolico provoca quel “buzz” che, come in corto circuito, riesce a soddisfare e allo stesso tempo a perpetuare la nostra fame di immagini.