Amici e nemici / Cosa significa “Patria” oggi

Le origini del significante Patria

I termini delle lingue indoeuropee che stanno per “patria” hanno questa particolarità: connettono la propria nazione alla famiglia. La patrie francese, la patria italiana, la Vaterland tedesca, ecc., legano la propria terra di appartenenza alla paternità. In altre lingue la patria è piuttosto connessa alla maternità, come nell’italiana madrepatria. Anche nell’inglese homeland la propria terra è “home”, la casa. Insomma, l’idea stessa di patria è un’amplificazione della famiglia, dell’oíkos come dicevano i Greci.

Malgrado questa quasi-identificazione della patria alla famiglia, molti studiosi pensano che quella che i Greci chiamavano polis, la città, sia un superamento dell’oíkos, della casa o famiglia, un salto di qualità. Anche se il concetto di polis rimanda a un progetto di armonia, di amore fraterno reciproco, come dovrebbe essere in qualsiasi famiglia. Ma le cose non stanno affatto così. Una studiosa francese, Nicole Loraux, ha mostrato che proprio perché il concetto greco di pólis, città, è concepito come una dilatazione della famiglia, la propria pólis è un luogo di conflitto e di guerra civile. I Greci chiamavano stásis la guerra civile. La stásis deriva dal fatto che i rapporti all’interno della pólis sono conflittuali, in questa famiglia ci si combatte.

Da notare che stásis in greco significava “alzarsi in piedi”. Ovvero, la pace civile era come uno starsene comodamente seduti. Ora, era fondamentale per i Greci che ciascun cittadino si schierasse con uno dei due partiti in lotta, che partecipasse insomma alla guerra civile. Se non lo faceva, era punito dalla legge di Solone con l’atimía, ovvero, perdeva i diritti civili. Una volta però che la guerra civile era finita, si proclamava l’amnistía: chiunque avesse partecipato al conflitto non poteva essere più perseguito e punito. Possiamo dire quindi che la vita politica greca era effetto di amnistie.

In un saggio recente chiamato appunto Stasis, il filosofo italiano Giorgio Agamben ha sviluppato la tesi di Loraux, mostrando che la guerra civile, lungi dall’essere un momento di crisi e disfacimento della propria patria, è al contrario un elemento fondamentale della costituzione della polis stessa. Non c’è patria senza guerra civile, senza lotta fratricida. Almeno così era per i Greci, i quali hanno fondato il concetto occidentale di patria come famiglia allargata sempre in tensione conflittuale. Del resto, molto più vicino a noi, colpisce l’importanza che gli americani danno alla civil war, alla guerra di secessione tra 1860 e 1865: invece di essere nascosta come una vergogna nazionale, quella carneficina viene evocata come la seconda fondazione della patria americana, e Abraham Lincoln è celebrato come altro fondatore della patria (del resto, già la guerra di indipendenza americana era stata una sorta di guerra civile). Quindi, la patria va pensata come il risultato di un conflitto – stásis – non meno che la famiglia.

La stásis o guerra civile è, nella sua essenza, una “guerra nella famiglia”, che proviene dall’oíkos e non dall’esterno. Proprio in quanto è connaturata alla famiglia, la stásis funge da suo rivelatore, ne attesta l’irriducibile presenza nella polis

E quando Freud insiste sull’Edipo, che cosa fa se non dire che la vita familiare si basa su gelosia, rivalità e invidia?

Se la propria pólis, la patria, è idealmente il risultato di una guerra civile e di una successiva amnistia, all’inverso possiamo dire che i nemici esterni sono tendenzialmente degli ospiti. Ovvero, il nemico viene a far parte della nostra casa. Nel mondo pre-moderno, il nemico aveva due possibilità: se era vinto, diventava schiavo, oppure era ospite e allora cessava di essere nemico.

Emile Benveniste, il grande linguista francese, scrive:

Le nozioni di nemico, straniero, ospite, che per noi formano tre entità distinte – semantiche e giuridiche – offrono nelle lingue indo-europee antiche delle connessioni strette.

Dal latino hostis viene appunto il termine hospes, ospite. In greco antico, lo xènos designa “lo straniero”, e il verbo xeinízō significa il comportamento di ospitalità. E aggiunge Benveniste:

Si può capire questo solo partendo dall’idea che lo straniero è necessariamente un nemico – e, correlativamente, che il nemico è necessariamente uno straniero. È sempre perché chi è nato al di fuori è a priori un nemico, che un impegno mutuo diventa necessario per stabilire, tra lui e l’EGO, relazioni di ospitalità che non sarebbero concepibili all’interno stesso della comunità. Questa dialettica “amico-nemico”, come abbiamo visto, gioca già nella nozione di philós, amico: un nemico, lo stesso che si combatte, può divenire temporaneamente un philós…(Ibid.)

Vediamo qui una simmetria alla base del concetto di amico e nemico nelle civiltà indo-europee. Perché da una parte il concittadino può essere sempre investito dalla stásis, dalla guerra intestina, ed è dovere combatterlo, non ci si può astenere, pena l’atimía. D’altro canto l’estraneo, in quanto sempre potenzialmente nemico, si rovescia facilmente in ospite, e l’ospitalità è sacra, un’amicizia direi obbligata. Amicizia e inimicizia rovesciano le loro parti. I concittadini nella stásis devono diventare nemici, i nemici nell’ospitalità devono diventare parte della stessa famiglia. Così, come diceva Lattanzio, “L’attaccamento alla patria è, nell’essenza, un sentimento ostile e malevolo”.

Insomma, nella tradizione occidentale i ruoli del nemico e del concittadino sono sempre oscillanti, l’uno può slittare nell’altro.

La nozione moderna di patria è connessa a quella di stato: non direi mai che Napoli, la città dove sono nato, è la mia patria; dico che è la mia città natale. Direi che mia patria è l’Italia, dato che di questa nazione ho il passaporto. Ma non direi mai che mia patria è l’Unione Europea; e il fatto che nessuno in Europa lo direbbe, è il segno che l’Unione Europea non esiste come stato.

“Patria” è quindi un concetto squisitamente politico, come homeland. In inglese, quando si ritorna al proprio paese si dice “I come back home” oppure “I come back to my country”. Mentre si parla di Homeland Security, che è un organismo politico. La patria è un concetto ideologico, è un vessillo: si identifica il proprio luogo a uno stato.

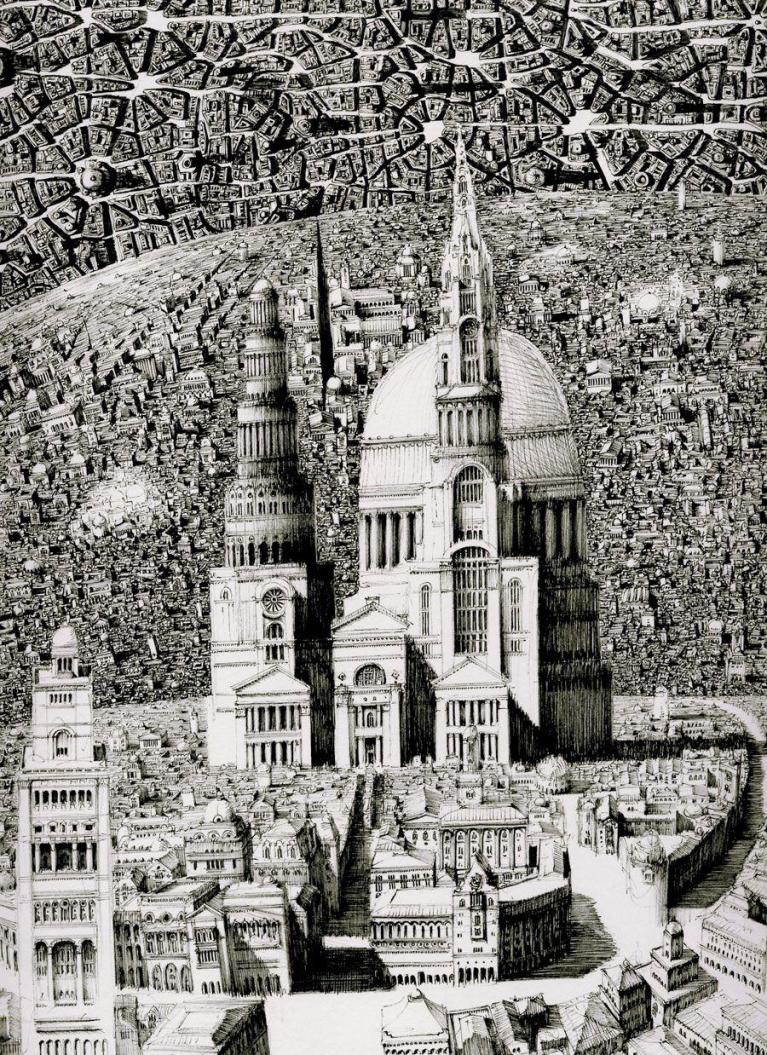

Opera di Benjamin Sack.

Nella storia dell’Occidente abbiamo almeno tre tipi di stato, che chiamerei: il cesarista, l’etno-linguistico, e l’etico-filosofico. Direi che la nozione di patria comincia con le rivoluzioni americana e francese del XVIII secolo, ed è quindi legata all’idea di democrazia, dove il vero sovrano è il popolo. La patria è il concetto attraverso cui uno stato retto dal popolo è considerato un’estensione della propria famiglia. Ma questo stato si è formato grazie a una uccisione (in certi casi simbolica, in altri reale) del re o dell’imperatore. La patria è lo stato di cui sono cittadino grazie al fatto che c’è stata una guerra civile detta Rivoluzione, un re o despota precedente è stato cacciato o ucciso e il potere è stato dato al popolo.

Nello stato cesarista invece non abbiamo patria. Il cesarista è lo stato inteso come Impero o regno assolutista: si appartiene a un imperatore o a un re o a una regina. Spesso la figura dell’imperatore è divinizzata, così l’Impero appare uno stato divino.

Lo stato etno-linguistico – la “patria” vera e propria – ha prevalso nell’Ottocento. La disgregazione dell’Unione Sovietica è avvenuta nella linea di stati etno-linguistici, e Russia e Ucraina si sono costituite su questa base. L’idea è quella di un’omogeneità etnica. Ma che cosa fa di un’etnia appunto un’etnia? Si tratta sempre di un’unità creata dal significante. Riprendo questo termine dalla linguistica strutturale.

Anche l’Italia, il mio paese, è effetto di un significante. Quando nel 1861 fu creato il regno d’Italia, gli italiani parlavano vari dialetti, non la stessa lingua. Un contadino piemontese e uno siciliano che si incontravano non potevano comunicare fra loro. L’italiano, ovvero il toscano, è divenuto lingua nazionale effettiva a poco a poco, attraverso la scolarità obbligatoria, ma soprattutto grazie alla radio e alla televisione. Lo stato italiano, coagulatosi attorno al significante Italia, ha creato gli italiani, non viceversa. E in effetti Massimo d’Azeglio, quando nel 1861 si realizzò l’Italia unita, disse: “Abbiamo fatto l’Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani”. L’Italia era un significante, ora questo significante doveva produrre gli italiani come suo effetto. In un contesto invece farsesco, è ben nota in Francia la frase di re Ubu di Alfred Jarry: “Viva la Polonia. Perché se non ci fosse la Polonia, non ci sarebbero i polacchi!” Questa frase veniva detta in un’epoca in cui non esisteva ancora la Polonia come stato autonomo. Non a caso Lacan cita questa battuta proprio per illustrare il primato del significante, in questo caso Polonia, un significante che è diventato stato.

Ci sono poi gli stati etico-filosofici, di cui i maggiori esemplari sono stati o sono gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica. Si era o si è cittadini di queste nazioni non su una base etnica o linguistica, ma in quanto si accetta un’ideologia della cittadinanza. Nel caso dell’Unione Sovietica, si era sovietici nella misura in cui si faceva parte di un progetto socialista ispirato alla filosofia marxista; si è statunitensi, al di là della propria etnia o razza o religione, nella misura in cui si accettano i valori americani della freedom e i principi della Costituzione americana. L’Unione Europea, oggi in crisi e forse fallita, è stata costruita pezzo per pezzo su criteri etico-filosofici molto simili a quelli dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti. Ma per ora sono le patrie etno-linguistiche a prevalere, come abbiamo visto l’Europa non è patria di nessuno.

Quando nel 2014 ci fu la finale di Coppa del mondo di calcio, l’Argentina e la Germania arrivarono finaliste. Mi resi conto che la maggioranza degli italiani tifavano per l’Argentina. Quando mi si chiese per chi tifassi, risposi: “Per la Germania. Perché sono europeo”. La cosa sollevò un certo stupore, nessuno pensava che essere europeo potesse essere un criterio per preferire una squadra a un’altra. La prova che l’Europa per gli italiani non è una patria.

Va detto che il tifo sportivo è il principale indicatore di appartenenza soggettiva a un paese. Proprio perché il tifo è un atto gratuito, non ne viene niente in cambio, esso è autentico: lo zoccolo duro del patriottismo è la propria squadra del cuore nello sport che si preferisce. Se ho un passaporto italiano e tifo per la squadra francese, mettiamo, questo significa che non mi sento più italiano. Lo sport è il nucleo della politicità.

Ci sono patrie strane, come il Belgio e la Spagna; in Belgio si parlano due lingue diverse, in Spagna quattro lingue. Entrambi questi stati si propongono come “patrie” perché hanno un re. Diremmo che sono significanti vuoti che la monarchia riempie, significanti che funzionano alla men peggio.

Ma nemmeno l’omogeneità linguistica è sufficiente per costruire una patria. Nel Regno Unito tutti parlano inglese e solo inglese, eppure gli scozzesi e i gallesi ci tengono a distinguersi dagli inglesi, e l’unità del Regno è rimessa talvolta in questione. Quando alcuni popoli parlano la stessa lingua, si coglie la potenza del significante in tutta la sua forza: che cosa distingue uno scozzese da un inglese? Il fatto che uno scozzese si riconosca scozzese e un inglese si riconosca inglese. Punto e basta. Si tratta di differenze arbitrarie. In effetti, Ferdinand de Saussure definiva il segno come arbitrario. Il segno è arbitrario perché il significante non ha alcuna rassomiglianza con il significato – il suono italiano bue non assomiglia per nulla all’animale bue. Essere scozzese ed essere inglese sono significanti che non assomigliano affatto ai loro significati, per la semplice ragione che la scozzesità e l’inglesità non esistono; o meglio, esistono solo come emanazioni immaginarie dei significanti rispettivi “essere scozzese” o “essere inglese”.

Ora, Saussure ha detto che i significanti si costituiscono per differenze; quel che li determina non è qualcosa di pieno, ma le differenze rispetto ad altri significanti. E in effetti, quel che determina il mio “essere italiano” non è il parlare italiano, dato che l’italiano si parla anche nel Canton Ticino svizzero, ma gli svizzeri non sono italiani. Il mio “essere italiano” è determinato dal fatto che non sono francese, non sono svizzero, non sono croato, non sono ucraino… È un’identità negativa.

Si ha un passaporto italiano perché nel XIX secolo degli intellettuali detti patrioti inventarono l’Italia, ovvero vollero far corrispondere a un significante una struttura di stato, che ha preso il posto di altri stati. Non esiste quindi un’identità italiana, come non esiste alcuna altra identità etnica, ma solo identificazioni al significante Italia o ad altri significanti. È quel che, indirettamente, ci insegna la psicoanalisi.

Ma è proprio perché “patria” è un significante, quindi un’entità puramente differenziale, che essa crea necessariamente delle opposizioni: una patria finisce prima o poi con l’opporsi alle altre patrie perché la sua stessa definizione è oppositiva; e nella stásis l’opposizione viene a crearsi all’interno della patria stessa, perché un significante può contenere altre opposizioni.

Ma che cosa dire della patria “vera”, della terra a cui ci sentiamo appartenenti e nei cui confronti nutriamo amore o nostalgia? E’ anch’essa frutto di un significante? Ora, non è un caso che non chiamiamo mai “patria” né homeland la terra a cui pensiamo di appartenere come nostra prima famiglia. In un certo senso la nostra terra è quella che abbiamo da sempre perduto, come abbiamo perduto per sempre la nostra infanzia; ma la forza del significante patria o homeland ci fa credere che questa terra della nostra infanzia non sia stata perduta, che essa esista, che è minacciata e ci chiede di morire per essa.

Nel 1994 assistemmo a uno dei genocidi più impressionanti del secolo scorso: nel Rwanda la guerra civile provocò tra i 500.000 e il milione di vittime, essenzialmente civili, in soli tre mesi. Questo olocausto esprimeva un conflitto tra le due etnie Hutu e Tutsi. Ma chi erano questi Hutu e Tutsi e da dove proveniva quel reciproco odio così micidiale?

In realtà, non c’è un significato chiaro dell’essere Tutzi o Hutu. Di fatto, entrambi i gruppi parlano una stessa lingua nativa, il rwanda-rundi, ed entrambi sono per lo più cristiani. Non si sa esattamente che cosa abbia prodotto questo odio micidiale tra Hutu e Tutsi. La differenza venne esaltata dai colonizzatori: il potere coloniale belga distinse il gruppo Tutsi da quello Hutu sulla base della proprietà o meno delle greggi e sulle differenze di statura fisica. Per farla breve, la differenza tra Hutu e Tutsi è arbitraria. Ma questa differenza irrilevante ha prodotto milioni tra morti e rifugiati, distruzioni e rovine.

Evidentemente Homo sapiens è un animale guerriero (mentre nelle altre specie solo di rado si giunge alla messa a morte dell’avversario). Il pacifismo assoluto è destinato a fallire perché, come affermò Freud, esiste in ogni essere umano una tendenza innata all’aggressività. Questa tendenza è al servizio dei meccanismi darwiniani che portano a ottimizzare la riproduzione dei nostri geni. L’impulso a difendersi e ad attaccare l’altro con violenza è quindi insradicabile dall’essere umano. Ma a un certo punto questo impulso si scioglie dai meccanismi darwiniani, in quanto è profondamente rimodellato dalla logica del significante. È questa logica a determinare certi altri come nemici e altri come amici, e la politica è essenzialmente una dimensione in cui si tratta di amici e nemici, come affermava Carl Schmitt. E abbiamo anche visto che la logica del significante ci porta a trovare nemici tra i nostri amici, anche tra quelli più cari, e a trasformare, attraverso i rituali dell’ospitalità, i nemici in amici.