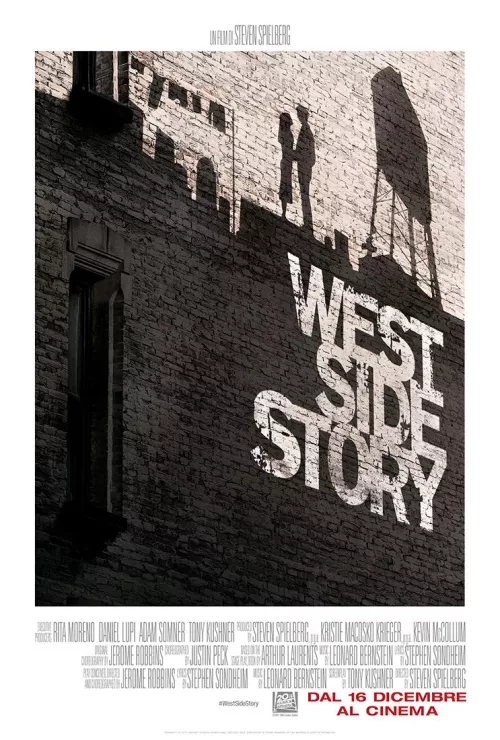

Un omaggio sentimentale / West Side Spielberg

«Non mi fido della gente che odia i musical a prescindere. [...] Ci sono sempre stati musical ottimi e musical pessimi – sarà sempre così, musical per tutti i gusti. Quindi… Statevene a casa e guardatevi il notiziario! Godetevi tutta la vostra triste realtà, e lasciate i musical alla gente che ancora è in grado di sognare».

Così Katharine Hepburn a commento del successo (non spettacolare) di Coco, musical sulla vita di Coco Chanel con musiche di André Previn che la vedeva protagonista (Previn che con il suo album jazz in cui reinterpreta le canzoni di West Side Story vince anche un Grammy nel 1961; ma questa è un’altra storia). Genere fortunatissimo fino agli anni ‘60, uno dei capisaldi dell'industria Hollywoodiana, il musical perde la sua forza con la morte dello Studio system: la New Hollywood avanza, cambiano gli autori, gli interessi e gli sguardi si rivolgono altrove. Il musical, al cinema e a teatro, comunque sopravvive, si reinventa, si ibrida, si fa carico di messaggi nuovi, diventa sfacciatamente politico. Da Jesus Christ Superstar a Rent, la contemporaneità è la chiave del successo di ogni turning point del genere. Lo era già prima, ma forse non era chiaro a tutti (a volte serve uno schemino). Ma il “segreto” della sua longevità va ricercato proprio in quel suo carattere sfacciatamente escapista? Fantasia versus cronaca?

New York, metà anni ‘40. A Montgomery Clift il Romeo shakespeariano non piace granché. Non lo capisce: fuori dal tempo, troppo passivo, impossibile immedesimarsi. Non ha mai dovuto portarlo in scena, ma viene dall’Actors’ Studio, in quegli anni lavora in teatro con gran successo (il cinema preferirebbe non farlo, ma lo farà); insomma, non può ignorare Shakespeare. Si lamenta di questo Romeo “bambacione” con un altro frequentatore dell’Actors’ Studio, con cui all’epoca ha una relazione, Jerome Robbins. Servirebbe una versione più attuale: invece che Montecchi e Capuleti nell’Italia rinascimentale, perché non una bella guerra tra bande nella New York anni ‘50?

Jerome Robbins sul set di “West Side Story”, 1961.

A partire dal suggerimento di Clift, Robbins propone l’idea al compositore Leonard Bernstein e al librettista Arthur Laurents: lui si occuperà della coreografia, loro provvederanno al resto. Dopo il rifiuto di Betty Comden e Adolph Green (gli sceneggiatori di Cantando sotto la pioggia), i testi delle canzoni vengono affidati a un giovane Stephen Sondheim: sulle prime riluttante, verrà convinto da Oscar Hammerstein II. La stesura è travagliata, tra rimaneggiamenti, rinvii dovuti ad altri impegni degli autori, produttori in fuga: la storia è troppo drammatica, i testi troppo raffinati. A salvare capra e cavoli ci pensa Sondheim, che coinvolge il produttore Harold Prince, disposto a rischiare i quattrini. Nel 1957 West Side Story va in scena, è un successo. Sei nomination ai Tony Awards (vinte le statuette per Miglior coreografia e Miglior scenografia). Quella che sulla carta sembrava essere una storia troppo deprimente, a conti fatti si rivela attuale (la guerra fra bande, l’integrazione razziale) e popolarissima. Nel 1961 Robbins e Robert Wise ne dirigono l’adattamento per il grande schermo: vinti dieci premi Oscar, è il musical più premiato di sempre.

Ecco quindi che Spielberg, il più longevo degli autori statunitensi contemporanei, con una filmografia che, al contrario dei suoi compagni di avventura caduti qui e là tra bancarotte e disastri produttivi, tiene botta da almeno cinquant’anni – di rado qualche film non troppo brillante (War Horse), a volte poco compresi (La guerra dei mondi, Tintin – già pronti per essere rivalutati), mai uno brutto o fuori posto, pronto a mettere nuovamente tutti d’accordo con “zampate” inaspettate (The Post, Ready Player One) – quindi, eccolo ritornare al Grande-Cinema-Americano con un remake di West Side Story (il film preferito da suo padre), musical per eccellenza, spartiacque tra classicità e modernità teatrale.

Amatissimo da pubblico e critica, il film del 1961 appare come un prodotto moderno e attuale ancora oggi (la modernità non invecchia). Merito soprattutto di Robbins, mentre la regia di Wise cede qua e là invece agli impressionismi kitsch (l’incontro al ballo dalle tinte fané), stridenti con il carattere generale di un’opera che unisce approccio stilistico grafico e sguardo realista (le inquadrature di New York dall’alto, le riprese in esterno). La prova del tempo è meno clemente invece con il cast: Natalie Wood finta portoricana con accento russo e Richard Beymer finto polacco sfidano ogni sospensione dell’incredulità. Ne esce vincitrice solo Rita Moreno (premiata agli Oscar), rediviva anche nella versione di Spielberg: il regista le cuce addosso un ruolo che sembra una vera e propria dichiarazione d’amore artistica. Quella di Spielberg, insomma, è una sfida non da poco.

Da sinistra: David Alvarez, Ariana DeBose, Steven Spielberg, Rachel Zegler, Ansel Elgort.

Questa versione spielberghiana 2021 rispetta tendenzialmente il libretto originale – o meglio, lo rispetta quando sembra fargli più comodo. Tra i cambiamenti sostanziali, la sparizione del personaggio di Doc, il datore di lavoro di Tony, bottegaio ebreo qui sostituito da Rita Moreno (anche produttrice esecutiva), portoricana vedova di un polacco che incarna la possibilità concreta dell’integrazione. È a lei infatti che il regista affida Somewhere, una delle canzoni più rappresentative e maestose del musical (diventata non a caso negli anni cavallo di battaglia di svariate dive dell’easy listening), che da canto di speranza tra due amanti sfortunati diventa un’intima, delicata, meditazione.

A livello di ambientazione, nessun autentico aggiornamento: il West Side Story spielberghiano è ancora ambientato nella New York degli anni ‘50, tra lotte di quartiere e rivalità a sfondo etnico. Semplicemente, diventa più didascalico e melenso, spinge l’acceleratore sul patetismo e diventa più verboso.

Sorretto fin troppo bene da una fotografia patinata e stucchevole, piena di lens flare artificiali e pacchiani, più adatti a pubblicità per gioielli e profumi, il film abbandona qualsivoglia idea di suggestione in favore di un racconto ancora più esplicito dell’originale (che già non si nascondeva dietro a metafore carbonare): ciò che là era semplice e efficace, qui si traduce in scontato e pedissequo. «Una cosa detta in modo diretto non ha la stessa forza di ciò che le persone sono costrette a capire da sole», diceva Stanley Kubrick. Spielberg ci tiene invece a spiegare al suo pubblico i meccanismi della gentrificazione e la matrice delle diseguaglianze sociali nelle metropoli americane (di ieri e di oggi).

Tra gli altri, fa storcere il naso il segmento One Hand, One Heart, la canzone del matrimonio impossibile (funesto e simbolico) tra Tony e Maria, ambientato non più in un negozio di abiti da cerimonia (non-luogo del consumismo americano, tempio di bisogni e desideri della nuova emergente borghesia) ma in una vera chiesa, trasformando la suggestione del brano, fatto di dolente fantasia e spregiudicato distacco dalla realtà, in una canzone da catechismo.

Sorprende invece America, che da notturno sui tetti diventa un numero frenetico che invade le strade, contamina la città, la colora e la travolge, infiamma lo schermo e la storia, per un attimo sembra quasi di guardare un altro film. Qui sì, si sente l’energia e l’intuizione di un grande cineasta (un tecnico, un direttore d’orchestra, un affabulatore) e non la voce di un catechista.

Rispetto alla versione del 1961, va riconosciuta a questo adattamento la forza di un cast nettamente superiore. Ansel Elgort è un Tony convincente quanto basta, mentre Rachel Zegler (al suo debutto sul grande schermo) nei panni di Maria e Ariana DeBose (Hamilton, The Prom) in quelli di Anita, sono già state premiate ai Golden Globes; perfetti anche David Alvarez (Bernardo) e Mike Faist (un Riff che riesce a rubare la scena anche a Tony). Va inoltre riconosciuta a Spielberg l’onestà intellettuale di non aver aggiunto alla colonna sonora nessun brano originale, ormai consuetudine di qualsiasi adattamento (musical, live action Disney, etc.) per avere la possibilità di accaparrarsi un Oscar per la miglior canzone (categoria che accetta solo brani inediti): la partitura originale di Leonard Bernstein brilla in tutto il suo splendore nell’arrangiamento di David Newman.

E intanto la macchina da presa, l’occhio di Spielberg, continua a muoversi tra i personaggi, tra gli ambienti, si immerge fra loro, prendendo le distanze dalla sintesi grafica della versione Robbins/Wise (ma se la cinepresa si muove, i ballerini sembrano fermi). Spielberg si culla nella convinzione della forza e dell’efficacia dell’originale, limitandosi a spiegarlo e guardandosi bene dal cercare una chiave per renderlo attuale. Il risultato è un cinema nato vecchio, fuori dal tempo, che non sa farsi carico di quei messaggi universali (l’amore, l’integrazione, il lutto, il senso di appartenenza, le disuguaglianze sociali) che hanno decretato il successo dell’originale. Non a caso, malgrado i pareri più che positivi della critica, in patria i risultati al botteghino sono stati piuttosto magri. Spielberg sembra dimenticare che lo spettatore può essere intrattenuto, ma non ingannato: può non essere in grado di riconoscere un buon titolo da un prodotto scadente, preferire un B-movie a una Palma d’Oro, o persino accettare di buon grado di sorbirsi una lezione (Don’t Look Up), ma sarà sempre in grado di capire a chi si rivolge questo o quel film. Con questo West Side Story, Spielberg allestisce un lussuoso omaggio sentimentale al cinema che ama di più, al proprio cinema, parlando solo a sé stesso invece che al pubblico.