Monica Haller | The Veterans Book Project

Ha detto una volta William Saroyan: “Una foto vale mille parole. Sì, ma soltanto se la si guarda e si dicono o si pensano quelle mille parole”. È proprio così: tanto più quando si ha a che fare con quella specie di iper-immagine che è la fotografia di guerra. Come hanno spiegato Susan Sontag in Davanti al dolore degli altri e Georges Didi-Huberman in Immagini malgrado tutto, ancora meno delle altre l’immagine di guerra può “parlare da sé”: perché nella sua traumatica nudità questa “terapia d’urto” può “suscitare reazioni opposte” (Sontag). Viceversa necessita di un corredo di parole, una cornice argomentativa che con quell’immagine si combini in un “montaggio di intelligibilità” (Didi-Huberman). Sontag faceva l’esempio dell’anarchico Ernst Friedrich, il quale nel 1924 agli insostenibili primi piani delle gueules cassées, i reduci sfigurati della Grande Guerra, nel volume Guerra alla guerra associò didascalie come “L’eroismo è menzogna. L’orrore è realtà” (qualcosa di simile, qualche anno dopo, farà Bertolt Brecht nell’Abicì della guerra).

È quanto avviene anche, ora, con le novanta storiche immagini di Ombre di guerra riprese al fronte, tra il 1936 e il 2007, da fotografi più o meno celebri (da Eugene Smith a Don McCullin, da Josef Koudelka a Sebastião Salgado, da Gabriele Basilico a James Nachtwey sino ad Alex Majoli e Paolo Pellegrin): nel catalogo della Contrasto accompagnate ciascuna da una scheda (di Franca de Bartolomeis, Alessandra Mauro e Alessia Tagliaventi) che ricostruisce la personalità dell’autore e la circostanza in cui è stata ripresa l’immagine (non ci sono dubbi sull’intenzione di chi accompagna il volume con la citazione da Prévert: “che stronzata la guerra”).

Non solo la parola può restituire alla fotografia – sottoposta a tagli e manipolazioni d’ogni tipo – il suo fondamentale valore di indice, quello che Clément Cheroux (a proposito delle immagini della Shoah) ha definito il suo “retro”, cioè il suo spessore storico (e, al limite, giuridico). Reciprocamente, la fotografia può restituire la parola a chi l’ha persa. Come ha scritto Didi-Huberman “in ogni atto di memoria, linguaggio e immagine sono assolutamente solidali e si soccorrono a vicenda: un’immagine sorge spesso là dove mancano le parole, e una parola sorge là dove sembra mancare l’immaginazione”. Non è forse un caso che la prima guerra dopo la quale si assisté (teste Walter Benjamin nel citatissimo incipit del saggio sul Narratore) al fenomeno per cui “la gente tornava dal fronte ammutolita, non più ricca, ma più povera di esperienza comunicabile”– la Grande Guerra del ’14-18 – sia stata anche la prima in cui i soldati furono tecnicamente in grado di testimoniare quanto avevano vissuto anche attraverso la macchina fotografica (prima di quel tempo dispositivo, per dimensioni e tempo d’esposizione, impossibile da gestire al fronte; dal 1895, con l’introduzione della Kodak, s’erano poste le basi della fotografia di massa).

Al secondo anno di guerra il popolare settimanale illustrato Le Miroir lanciò un concorso con premi settimanali e mensili, e un compenso di addirittura 30.000 franchi per quella che alla fine delle ostilità sarebbe risultata la più “impressionante” (“la plus saisissante”) delle foto di guerra: “questo concorso è aperto soltanto ai dilettanti […]. È inutile inviarci delle fotografie “artistiche”. Il primo premio potrà essere attribuito anche a fotografie di qualità ordinarie. È il soggetto che conta”. È il soggetto che conta, certo: evidente la distanza di queste immagini riprese dai soldati da quelle dei grandi reporter allineate nella mostra Contrasto, dal miliziano della Guerra di Spagna colto da Robert Capa nell’istante fatale alla foto-simbolo del fronte orientale di Dmitri Baltermans (coi soldati sovietici all’assalto proiettati in silhouettes futuriste), dai deportati che ci guardano da dietro i reticolati di Buchenwald, ripresi da Margaret Bourke-White, alle immagini-simbolo del Vietnam (il generale colto da Eddie Adams mentre giustizia un Vietcong con una revolverata alla tempia; la bambina nuda in fuga dal bombardamento al napalm ripresa da Nick Ut). Tutte queste immagini sono accomunate dalla loro valenza simbolica, cioè dal loro statuto di icone. E sono passate alla storia, infatti, indipendentemente dalla loro “genuinità”: sino a farsi a loro volta modelli di altre immagini, archetipi soggetti a nuove incarnazioni (è il caso della bandiera plasticamente piantata dai marines a Iwo Jima, fotografata da Joe Rosenthal, che – ha dimostrato Cheroux in Diplopia –.è stata fatta oggetto di un vero e proprio re-enactement da Thomas Franklin, coi vigili del fuoco che innalzano le Stelle e Strisce sul cumulo di macerie di Ground Zero). Ben diverso, appunto, lo statuto delle immagini provenienti dalla Zona del Trauma (“Zona” si capisce, prima in senso psichico che geografico): ancorché – come ha dimostrato la mostra Soldati fotografi (Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, 2005; catalogo edito dalle edizioni Osiride, saggi di Stefano Viaggio, Luigi Tomassini e Joëlle Beurier) – su di esse sia sempre possibile imprimere un “montaggio di intelligibilità” fuorviante: come fece appunto Le Miroir, censurando le foto relative alle vittorie tedesche e ai caduti francesi, e corredando le altre di didascalie enfaticamente patriottiche. Ma quel combinato disposto di cinismo commerciale e propaganda bellicista non impedì – come sempre, in questi casi – che dalle maglie della censura filtrassero immagini comunque perturbanti, in grado di incrinare gli eufemismi e gli stereotipi della propaganda: verità involontaria che, appunto, vale mille parole.

L’ammutolimento dei reduci di oggi non è diverso, in questo senso, da quello sofferto dai soldati della Grande Guerra. Impressionante la serie Soldier di Suzanne Opton, riprodotta in un volume appena uscito (Soldier / Many Wars, Decode Books, saggi di Philip Prodger e Ann Jones, pp. 104 con 39 tavole a colori, $ 60): nella quale sono allineati una quantità di ritratti di veterani dell’Iraq e dell’Afghanistan, ripresi tutti nella stessa posa fra un turno di servizio al fronte e l’altro. I loro volti sono reclinati su un piano orizzontale, i loro occhi sono chiusi o guardano nel vuoto oltre l’obiettivo. C’è una tenerezza crudele in Suzanne Opton: che in un’altra serie di scatti, dal titolo Soldier + Citizen, accosta foto di reduci americani traumatizzati a volti di civili iracheni, entrambi spesso “incorniciati” dall’abbraccio di mani accudenti che ricordano vagamente quello di certe femmes fatales surrealiste (a differenza della voluta staticità di Soldier, però, le immagini in questo caso sono accompagnate da didascalie che raccontano le loro “vite parallele”).

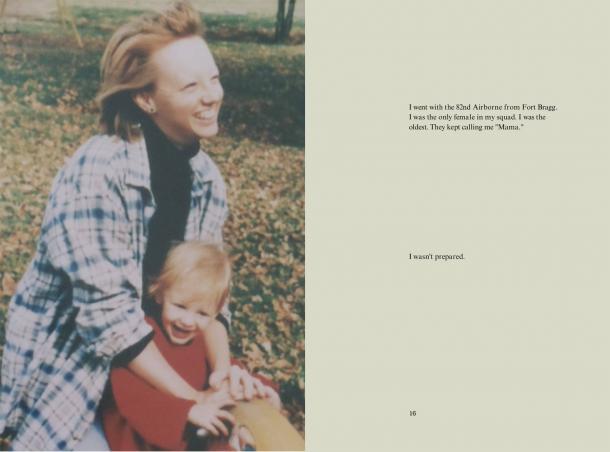

Il “montaggio di intelligibilità” fra parole e immagini diventa “montaggio di espressione” nel lavoro straordinario di Monica Haller, The Veterans Book Project, in questi giorni in mostra alla NOMAS Foundation di Roma. Dal 2009 a oggi, in una serie di otto workshop che hanno prodotto sinora ventotto libri diversi, la giovane artista americana (nata nel 1980 a Minneapolis) si è dedicata a comporre immagini e annotazioni, prese dai soldati direttamente al fronte, con le loro stesse narrazioni rilasciatele a varie distanze di tempo dagli avvenimenti. Come dice il primo veterano, Riley Sharbonno (al quale venne dedicato il “libro”-matrice del progetto): “Ho fatto un migliaio di foto. Quando le facevo, pensavo che potessero servirmi come prove. Ma ora raccontano una storia diversa. Il loro ruolo cambia ogni sei mesi”. Il punto non è nella testimonianza quanto nell’espressione – che il dispositivo consente ai veterani. L’impaginazione, per tutti identica, allinea ogni volta le loro parole a sinistra (“a bandiera”, è il caso di dire): impossibile, insomma, non pensare alla poesia (un effetto, quello di questo “inconscio grafico”, accentuato dall’isolamento di certe frasi, dal gioco delle pause e delle interruzioni verosimilmente dovuto a Haller).

Alcuni dei soldati hanno già preso la parola: hanno rilasciato interviste, in almeno un caso (quello di Nathan Lewis) hanno pubblicato un libro. Ma il loro lavoro con Haller ha uno statuto completamente diverso. Invertendo un vettore tipico dell’industria culturale postmoderna (il “curatore”, di una mostra o di un testo, che si sostituisce all’artista o allo scrittore – prendendosi la luce dei riflettori e il nome sulla copertina), in questo caso l’artista si limita a “curare” il materiale, fotografico o verbale, che le viene consegnato o che lei stessa sollecita (fornendo ai reduci un software open source e predisponendo una griglia grafica entro la quale travasare il flusso di immagini e parole; infine “pubblicando” il libro: stampandolo con un programma di print on demand ed “esponendolo” in reading rooms come quella attivata ora nello spazio di Via Somalia 33). Come dice il curatore (in questo caso meta-curatore, dunque) Stefano Chiodi: “L’artista è un’ascoltatrice, una redattrice, una grafica, una testimone. Usa il formato del libro per la sua materialità, per la sua qualità di veicolo di storia e di memoria, per la sua stabilità e mobilità”. Un video, anch’esso in mostra, ci ammette a una delle “sedute” in cui l’artista ascolta i reduci, passa in rassegna assieme a loro il materiale, comincia a fare prove di impaginazione. In questa fase il ruolo dell’artista-curatrice si avvicina molto, evidentemente, a quello dell’analista post-traumatico: il cui compito è appunto quello di “ridare la parola” a chi l’ha persa. (Ed è tutta voluta, in questo caso, l’ambiguità interlinguistica fra editor e curator.)

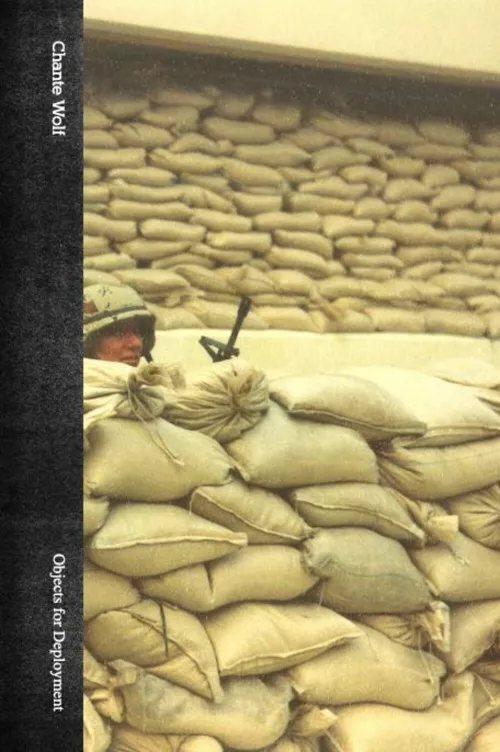

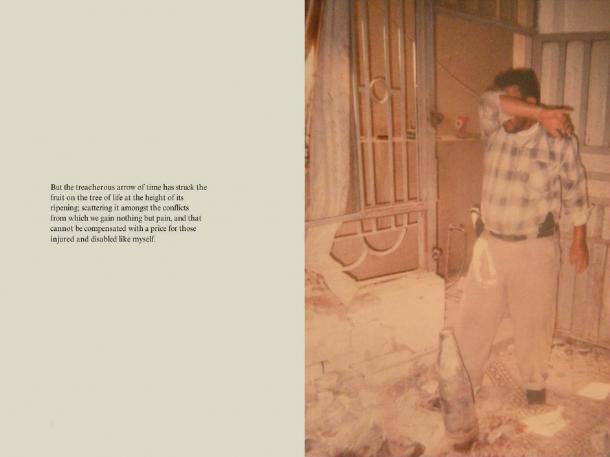

Ogni libro ha lo stesso titolo, Objects for Deployment (termine quest’ultimo che vale “spiegarsi” ma anche “dispiegarsi”: nel senso di un’unità da combattimento sul campo di battaglia), e dunque il vero “titolo” è il nome dell’autore che lo accompagna in copertina – la sua identità riconquistata. I “testimoni” non sono solo reduci americani dal fronte: c’è la madre di uno di loro che non ha mai fatto ritorno, c’è una donna irachena – Zainab Jawhar – che ha perso tutte e due le gambe il giorno che un missile americano è atterrato sul suo letto (le immagini in questo caso sono relative al suo processo di riabilitazione: straordinaria, dolce quanto feroce, la determinazione del suo sguardo), c’è una donna americana che non ha combattuto al fronte ma ha subito uno stupro durante il suo servizio in marina, negli anni Ottanta. Non può non colpire, fra i molti inevitabili in una situazione simile, il cortocircuito fra lo sguardo delle donne testimoni e quello della donna che le ascolta.

Ma il lavoro di Monica Haller non si ferma qui. L’ultimo passo è il primo di un percorso ancora tutto da compiere. La vera “opera” è costituita infatti dalla reading room nella quale sono depositati i libri dei veterani, e nella quale i visitatori sono invitati a leggerli. È difficile riferire a parole l’emozione di questo momento: meglio esortare chi può a fare la medesima esperienza. Ci accoglie un ambiente spoglio, illuminato solo dalle lampade direzionali collocate sui tavoli. Ci sediamo, apriamo il primo libro a portata di mano, cominciamo a leggerlo. Sul tavolo ci sono anche delle penne, per prendere appunti a nostra volta. Conclusa la lettura di un libro, possiamo scegliere se alzarci dalla sedia e spostarci a un altro tavolo – oppure chiedere a un altro visitatore di scambiare il nostro libro col suo. Volenti o nolenti, si forma una comunità: un’“unità” non di combattimento ma di senso. La Memoria del Trauma fuoriesce dalla matrice ineffabile del soggetto per farsi memoria condivisa – barlume di una Storia ancora da scrivere. A venire dispiegati, stavolta, siamo noi.

S’inaugura domani al Museo dell’Ara Pacis di Roma (Lungotevere in Augusta 18; sino al 5 febbraio; da martedì a domenica dalle 9 alle 19, il 17 dicembre e il 7 gennaio anche dalle 20 all’una; info 06.0608) la mostra Ombre di guerra, curata da Alessandra Mauro e Denis Curti in collaborazione con Contrasto e la Fondazione Umberto Veronesi, nell’ambito del progetto Science for Peace. La mostra, realizzata la prima volta a Milano nel 2009, è transitata quest’anno anche alla Maison Européenne de la Photographie di Parigi.

Oggi alla Sala Conferenze del MACRO di Roma (Via Nizza 138, alle 18) si terrà una tavola rotonda sul Veterans Book Project di Monica Haller, con la partecipazione – oltre che dell’artista e del curatore Stefano Chiodi – di Andrea Cortellessa, Arturo Mazzarella e Tommaso Pincio. La mostra è in corso sino al 23 febbraio presso la NOMAS Foundation (Viale Somalia 33; da martedì a venerdì dalle 14 alle 19; info@nomasfoundation.com).

Questo articolo appare oggi, in versione cartacea, anche su Il Manifesto.