Speciale

Novara 20-22 settembre 2019 / Fernand Deligny, I ragazzi hanno orecchie

Gioele Dix chiuderà il nostro Scarabocchi. Il mio primo festival e sarà con noi domenica 22 settembre alle 18.30 in Sala Arengo.

La parte più originale e sorprendente di I ragazzi hanno orecchie è nelle ultime venti pagine. Conviene spalancare il libro per godersele a pieno. Su ciascuna delle pagine di destra, su fondo grigio scuro, ci sono dei disegni infantili, poco più che scarabocchi, rudimentali tratti bianchi di forme varie. A fronte, sono stampati i testi che li commentano, brevi componimenti a cavallo fra poesia e filastrocca, venati di sottile ironia. L’educatore Fernand Deligny li ha inventati ispirandosi ai segni lasciati sulla lavagna dai suoi ragazzi. In uno, per esempio, compaiono tre righe verticali tagliate da brevi lineette orizzontali: con un pizzico di fantasia diventano lische di pesce che vanno a passeggio per la città fra lo stupore generale. In un altro, c’è un cerchietto dentro un rettangolo: basta un attimo ed ecco che si trasforma nel buco per il calamaio di un banco, è di uno scolaro che non ha imparato a scrivere, ma sa come salpare verso l’Oceano Atlantico. Il mio preferito è fatto soltanto da due curve sinuose, come minuscole esse, quasi invisibili per quanto il gessetto è passato leggero. Ne nasce una storia stupefacente.

Due fessure in un muro

quelle che si chiamano lucertole

quando il sole scalda le pietre

ne escono i lucertoli

che guizzano ovunque.

Le lucertole rimangono lì

molto tranquille

ma a riguardarle col tempo

si vede si muovono

si muovono e non si muovono

come l’acqua

se ne vanno e rimangono lì.

La sera i lucertoli ritornano e rientrano

nelle lucertole

è casa loro.

La mia copia di I ragazzi hanno orecchie rischia di essere una rarità, il libro non viene ristampato da anni, e anche la casa editrice non esiste più. Per fortuna l’incanto resta, immutato. Identico a quello che dovette provare François Truffaut quando ascoltò Deligny parlargli di un bambino fuggito dal suo istituto solo per correre verso il mare, che non aveva mai visto. E quell’immagine diventò poi il finale del suo film più celebre, I 400 colpi.

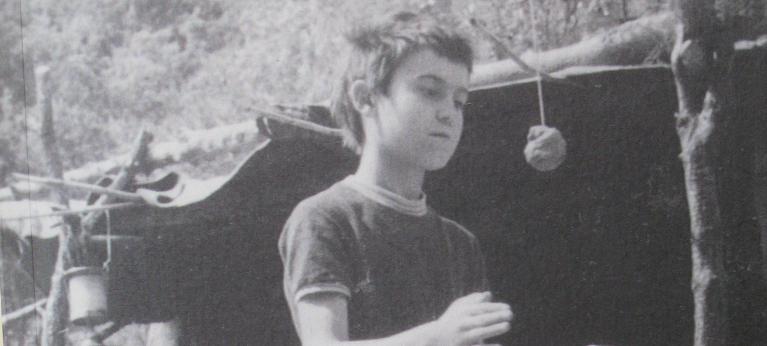

Questo piccolo libretto di fiabe e racconti dalla copertina arcobaleno lo comprai appena venne pubblicato in Italia. Avevo sentito parlare del suo autore, molto conosciuto negli ambienti della didattica infantile, e non solo in Francia. Io all’epoca mi ero iscritto a Psicologia, cominciavo a fare teatro per i bambini e mi pareva di intendermene un po’. Fernand Deligny era un educatore assolutamente fuori dagli schemi, un cane sciolto, nemico giurato di dogmi e metodi scientifici, un vero anticonformista della pedagogia. Aveva fondato a Graniers, nella campagna francese, una specie di comunità nella quale accoglieva giovani e giovanissimi considerati troppo “difficili”, e per questo rifiutati non solo da altre strutture scolastiche e sanitarie, ma spesso anche dalle proprie famiglie.

Nell’introduzione di I ragazzi hanno orecchie, ci sono brani di una sua lunga intervista nella quale Deligny racconta le vicende di alcuni suoi ospiti (nessuno veniva considerato neppure lontanamente un ricoverato).

“Janmari capitò qui per caso. I professori avevano deciso che era ineducabile, si batteva la testa contro i muri, non si scostava davanti alle macchine, non camminava ma correva tutto il giorno sulla punta dei piedi, era affascinato dall’acqua che scorre. Il 14 luglio 1967 abbiamo imbarcato Janmari. Si trattava di tramare un ambiente che gli consentisse di esistere… Sono passati undici anni, ora ne ha ventitré, anche se gliene daresti molti meno. Vive qui, calmo, felice a quel che sembra. A volte entra in casa, verifica se gli interruttori funzionano, squadra la stanza con uno sguardo senza vita, si scalda un caffè che lappa con evidente piacere. Sta ore in piedi con le mani incrociate dietro la schiena, vuoto, assente, si bilancia su una gamba e sull’altra, in un movimento interminabile. Ecco uno che è riuscito a evitare l’ospedale psichiatrico, che non sarà rinchiuso. Era irrecuperabile, invivibile. Allora lo abbiamo fatto deragliare, uscire dalle rotaie che lo condannavano a vivere tutta una vita confinato in un’istituzione. Un deragliatore, ecco quello che sono, è già qualcosa…”

Deragliatore: come per rispondere a chi avrebbe voluto in qualche modo catalogarlo, si inventò una geniale autodefinizione. E il deragliamento come inconsueta proposta di terapia, come anomala contromisura al disagio, rispecchia in pieno il clima culturale nel quale si era tutti immersi. Erano gli anni della ribellione, del rifiuto degli stereotipi sulla devianza, erano gli anni di Basaglia, ci si chiedeva insistentemente: chi è veramente matto e chi è veramente normale? Rimpiango quell’atmosfera feconda, battagliera, problematica. E non perché allora avevo vent’anni. È che oggi lo spirito del tempo è debole, infiacchito, ottuso, rimescolato. E oltretutto io non ho più neanche vent’anni.

Spinto dalla passione civile, oltreché da una grande sensibilità letteraria e artistica, Fernand Deligny si specializzò – se così si può dire – in ragazzi autisti, quelli che oggi vengono definiti meno brevemente autistici (non ho mai capito perché da un certo momento in poi il loro nome abbia subito questa seppur minima mutazione, forse per non confonderli con i conducenti degli autobus?). La parola nascosta, rifiutata, negata diventò il fronte dove provare a combattere la faticosa, a volte disperante battaglia per strappare i ragazzi che non parlavano a un’esistenza di isolamento ed esclusione.

“Prima di tutto bisogna diffidare delle parole. Autista per esempio è un assurdo. Vuol dire ripiegato su di sé, ma è proprio perché non hanno sé che sono autisti! È difficile dire che questi ragazzi sono centrati in qualcosa che non esiste. Sono refrattari al linguaggio, nel senso che gli rimbalza addosso: le parole non possono dire più niente. All’inizio, quando gli parlavamo, era come a un muro, allora abbiamo smesso. Qualcuno dice: bisogna amarli. Io dico: bisogna rispettarli. Altri pensano che bisogna insegnargli cose, gesti, parole. I ragazzi psicotici per esempio si possono addomesticare come le foche, qualche piccolo risultato si ottiene. Imparano a tenere in mano la forchetta e gli si dà un premio. Il colmo dell’insopportabile.”

Non era possibile restare indifferenti a un tipo del genere, alla coerenza e dedizione con le quali metteva in pratica le proprie visioni. I ragazzi hanno orecchie è un libro che nasce proprio da quelle esperienze e contiene – oltre ai brevi frammenti illustrati sul fondo – una decina di storie inventate per i ragazzi e con i ragazzi, componendo, scomponendo, assemblando spunti e intuizioni nati dall’interazione con loro. C’è molta farina del sacco di Deligny, c’è la sua immaginazione, il suo sarcasmo, la sua natura ribelle. Ma fra le pagine, sotto traccia, pare intuirsi il mondo sommerso dei suoi giovani complici, i loro pensieri muti, le loro fantasie inespresse.

I protagonisti delle storie sono prevalentemente oggetti, la panchina di legno, i due sanpietrini, lo sgabello zoppo, la tazza bianca. E l’ambiente campagnolo circostante è ben rappresentato: la lanterna lo spaventapasseri, il gallo di chiesa (quello in ferro battuto che sta sul cocuzzolo del campanile a segnalare da che parte tira il vento). I personaggi si presentano, prendono vita e la storia si accende.

Il gallo di chiesa è stato posato lassù come lo erano i re sui loro troni. Si è messo in testa che tutto gli ubbidisce: il vento, gli orologi, le buone vecchiette, chi va e chi viene, gli avvenimenti e le abitudini.

Lo spaventapasseri sotto i modi un po’ loschi e il gesticolare aggressivo dissimula male l’angustia di essere meno che niente.

Anni dopo aver letto queste deliziose fiabe, mi è nata una figlia, che oggi è adulta e madre a sua volta. E allora ho ripreso I ragazzi hanno orecchie per trarre ispirazione e lavorare sulla narrazione. Perché nessuna teoria pedagogica potrà mai mettere in dubbio l’importanza di raccontare a un bimbo la favola della buona notte. Forte di tutti i miei studi e approfondimenti universitari, da Bettelheim a Ferenczi, da Piaget a Janusz Korczac, mi sono preparato per cominciare a raccontare una bella storia di fantasia. Senza dimenticare la splendida lezione di Deligny.

“Quando ti ascoltano, sai cosa si aspettano da te? Che la tua voce, il tuo racconto, preceda la loro impazienza.”

Ma poi ho capito che si erano dimenticati tutti di insegnarmi una cosa fondamentale: i bambini sono conservatori. Sì, è vero, sono anche impazienti, ma sono soprattutto conservatori, vogliono sentire sempre la stessa storia. Mai modificare un particolare o scordarsi un dettaglio. Anche perché hanno una memoria di ferro e sono polemici. Ricordo mia figlia che mi sgridava. “No papi non la sai!” “Ma come non la so? L’ho inventata io!”. Già, perché io non avevo scelto una storia già pronta, una di quelle della tradizione fatte bene tipo Biancaneve, Pollicino, no. Me l’ero inventata: la principessa Camillona. Lo consideravo il mio cavallo di battaglia, anche se poi è diventato un incubo, ripetutosi per notti e notti. La principessa Camillona. Come scavarsi la fossa da soli. Ricordo ancora l’incipit, non era niente male. “Camillona era una principessa che aveva tanti castelli in aria, ma preferiva abitare nell’unico sul mare, dove era in affitto. In ogni stanza del castello c’era un orologio che segnava un’ora diversa, ma lei sapeva sempre qual era l’ora giusta (chissà perché) e c’erano trenta ascensori verdi che salivano e non scendevano mai…” Ma qui arrivavano le prime difficoltà. “Perché salivano e non scendevano mai, papi?”. Ma come? Secondo Deligny questo non avrebbe dovuto succedere, secondo Deligny la bimba avrebbe dovuto accettare l’irrazionale senza battere ciglio. Vatti a fidare dei francesi. E allora come spiegare il perché di questi ascensori che salivano e non scendevano mai? Ma ecco l’idea. “Per scendere bisognava pagare un euro e nessuno c’aveva la moneta”.

Uno sguardo perplesso di lei, approfittavo dell’indecisione e via, passavo avanti. “La principessa Camillona decise di fare una grande festa e arrivarono tutti i suoi amici animali. Arrivò per primo il suo migliore amico, il toro. “No papi non era il toro, era il bue”. Ma come diavolo faceva a sapere la differenza fra un bue e un toro? “Vedi amore la differenza fra il bue e il toro è che al bue hanno tagliato…” Sguardo smarrito. Non la sapeva, la differenza. Meglio così. Perché – e in questo Deligny aveva ragione da vendere – i bambini sono affascinati dalle parole in sé, non dal loro significato. Bue è diverso da toro perché suona in modo diverso e fa più ridere. Tutto qua. Nasceva però un nuovo problema: come fare la voce del bue? Provavo a farla in falsetto. Ma lei: “Perché il bue parla così, con la vocina, papà?” “Perché al bue, che prima era un toro, gli hanno tagliato…” “Non mi piace questa voce, papà…” “E va bene, allora il bue te lo faccio con la voce bassa, baritonale…” e pazienza per la realtà delle cose. E mentre mi inventavo le parole cortesi che il toro/bue rivolgeva alla sua amica principessa Camillona, mi accorgevo che lei roteava gli occhi e stava per crollare. Allora, felice, mi sollevavo dalla sedia pianissimo, schermavo la luce, cercavo di non fare rumore muovendomi sul parquet maledettamente scricchiolante, socchiudevo la porta che cigolava pure lei, maledetta… “Devi finirmi la storia, papi…” Una pugnalata all’improvviso. Toccava tornare sui propri passi e cercare di convincerla a dormire, ma non c’era niente da fare.

“La festa della principessa volge al termine, lei per prima dice agli amici che è tardi, che domani ha tante cose da fare. Vi saluto cari amici animali e…” Finalmente andata! A quel punto, avresti potuto fare qualsiasi cosa, produrre qualunque genere di rumore, suonare la tromba, la batteria, accendere sedici televisori a tutto volume, tanto non si sarebbe più svegliata fino al mattino seguente. E allora ti veniva la tentazione di avvicinarti a lei e gridarle proprio vicino all’orecchio: “Guarda che non era un bue, era un toro!”. Giusto per precisare.

Sarò sempre grato a Fernand Deligny per avermi illuminato con la sua saggezza. Un vero educatore, inflessibile e tenero. Poco accondiscendente e votato alla causa. E anche sanamente simpatico. Così spiegò una volta il titolo del suo libro:

“Perché i ragazzi hanno orecchie? Perché se non le avessero, gli adulti non potrebbero riversarvi dentro tutte le loro stupidaggini”.

Torna Scarabocchi. Il mio primo festival per il suo secondo anno. Di nuovo a Novara, presso l’Arengario. Torna con un tema che attraversa laboratori per i bambini e per gli adulti, le lezioni e le letture, e altro ancora: gli animali. Lorenzo Mattotti con gli animali di Pinocchio, Giovanna Durì con le macchie e gli sgorbi dentro cui vedere animali strani o consueti, Giovanna Zoboli con la pecora da disegnare de Il piccolo Principe di Saint-Exupery, e poi Ilaria Urbinati anche lei con animali, e quindi Ermanno Cavazzoni che ci parla degli scarabocchi di Franz Kafka, lo scrittore i cui racconti sono pieni di molti animali. Vi aspettiamo a Novara dal 20 al 22 settembre!