Fotografare l’inconscio

La fotografia è spesso associata a una funzione di ricerca e di indagine, attraverso la quale l’atto stesso del vedere assume una forma e uno scopo spesso specifici: attraverso il mezzo tecnico e meccanico si è negli anni scoperto quanto potenziale la fotografia possieda nel cercare non solo le forme visibili e rintracciabili dai sensi, quanto – forse soprattutto – quelle sotterranee, viventi sebbene sconosciute agli occhi. Giacomo Devecchi ha un solo quesito a cui rispondere, una sola sostanza informe a cui dare confini precisi: cos’è l’inconscio.

Ovvero, cos’è quell’insieme inorganico che si muove sottotraccia nel nostro compiere quotidiano, com’è fatto, che volto ha. Mosso, come esplicita l’autore stesso, da una contingenza reale in cui si è trovato in una fase della sua vita, la domanda sorge per tramontare non solo in lui, ma nelle tante persone a cui l’ha sottoposta, cercando talvolta nelle parole altrui gli indizi per formulare il ritratto del suo mistero. Sub è un libro snello e rigido, edito da “Il verri edizioni” di Milano, che con semplicità acuta ha dato spazio integrale alle immagini del percorso conoscitivo di Devecchi, lasciando in ultima battuta le parole dell’autore e quelle dello psicanalista Salvatore Freni.

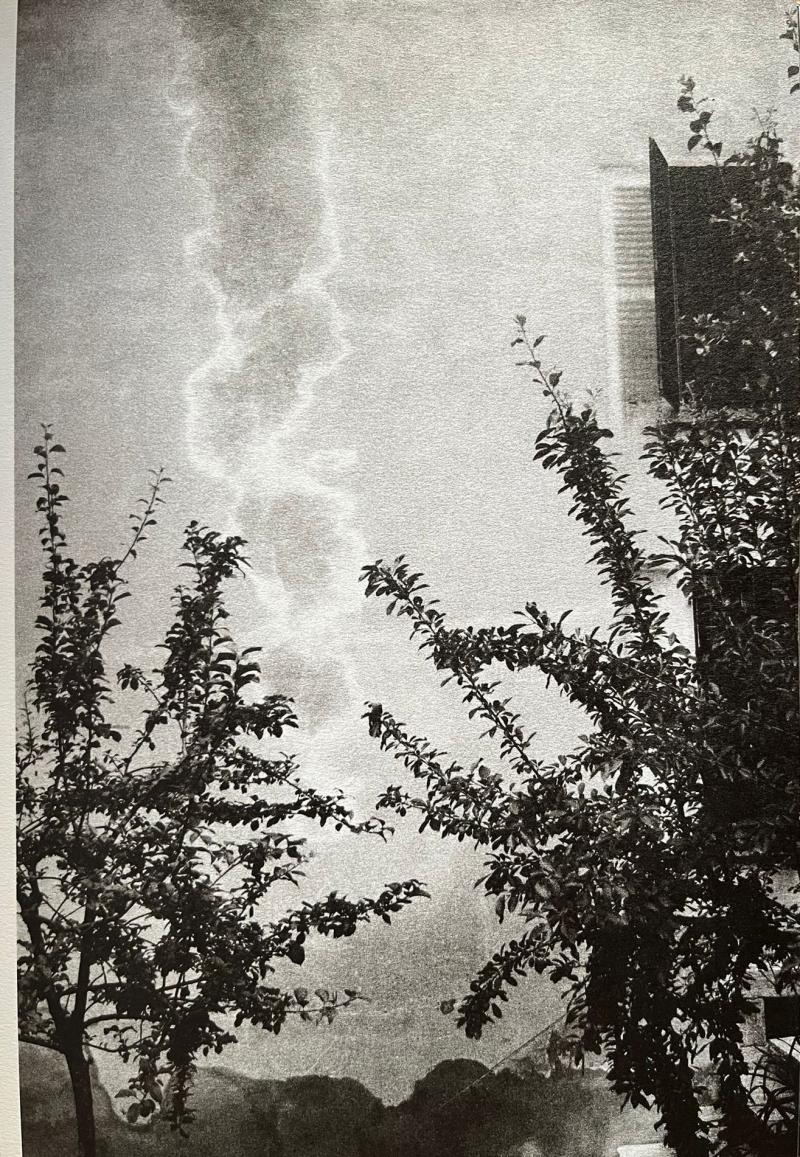

Ci si inoltra, così, nella sintesi di decine e decine di rullini in bianco e nero, nello sforzo prometeico di conoscere ciò che all’uomo non è concesso per un divieto strutturale contenuto nella sua stessa natura: l’uomo sembra volersi rinnegare rendendosi totalmente inaccessibile, facendo semmai affiorare raramente quelle immagini che con la fatica del segugio Devecchi ha voluto immortalare. L’inconscio è per Devecchi una sequenza opaca, sottoesposta: ogni rigore formale perde di autorità di fronte al fine che si è preposto; “Non inquadro, non compongo: registro la situazione, scatto [...]” afferma.

L’inconscio emerge per riempire a piena pagina tutto lo spazio che gli è concesso, lasciando pochissime pause bianche per poter proseguire nel flusso continuo di cui è composto: più che una sequenza orizzontale e sfogliabile, le immagini di Devecchi paiono più preposte al collage, al magma che agisce nel sottosuolo per esplodere disordinato. L’inconscio nel libro di Devecchi prende possesso di ogni cosa che si trova a toccare, diventa la pagina stessa che lo contiene, la rugosità della carta, lo spessore della pagina che tenta invano di assorbire l’immagine che trasporta. E nelle immagini stesse il contenuto diventa il miraggio spento di quello che ognuno sa che non potrà comprendere, né lontanamente ravvisare nonostante gli sforzi.

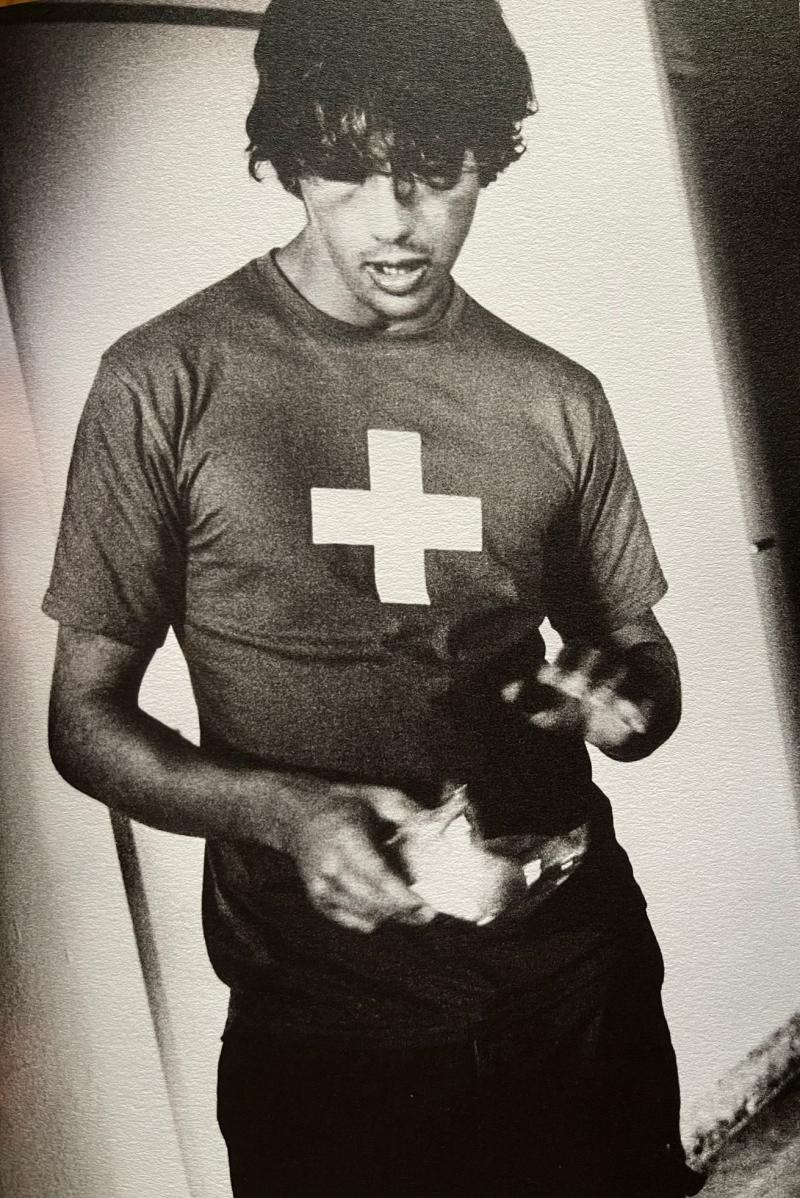

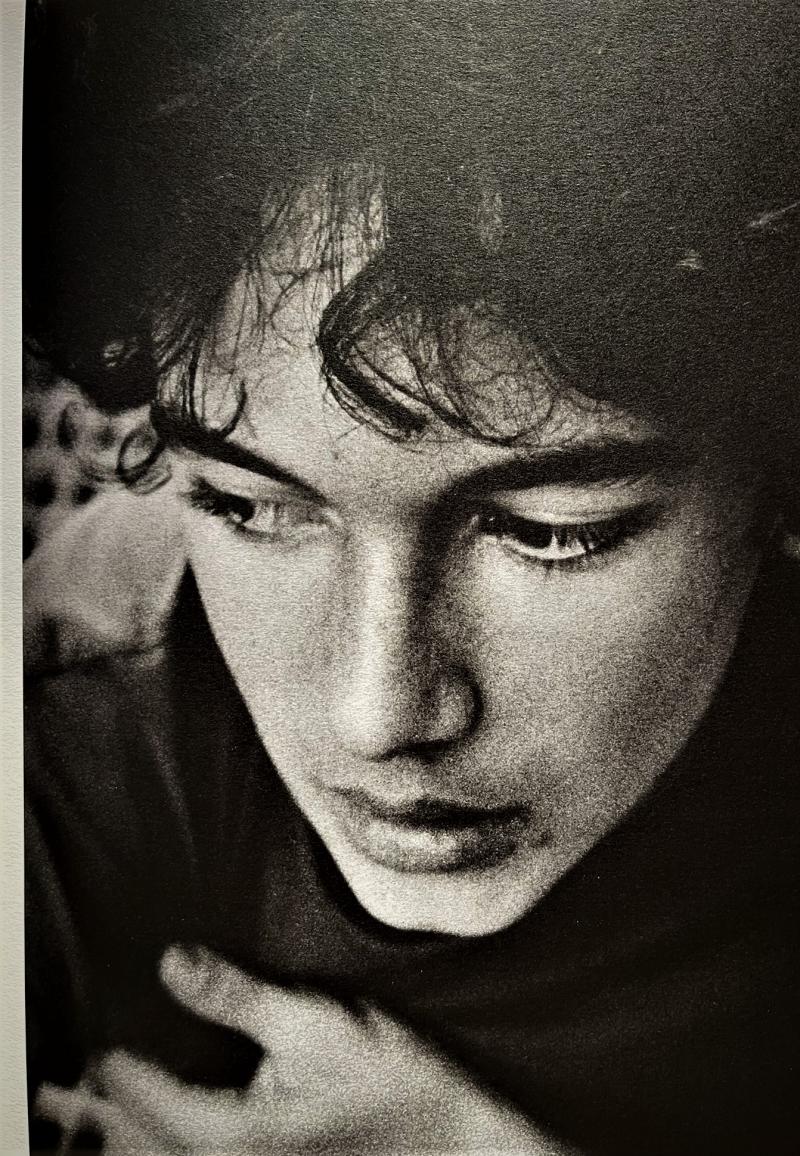

Agli interni spogli si alternano i ritratti nitidi di altrettanto sconosciuta gente, il popolo muto che come la sostanza sotterranea di cui vuole essere immagine si muove estraneo a tutto il resto. Il senso stesso della fotografia trova un connubio riuscito con l’intento dell’intero lavoro di Devecchi: in fotografia, infatti, viene racchiuso in immagine tutto ciò che si trova ad accaderle di fronte, e proprio in virtù di questo fatto si può dire che nulla di ciò che accade appartiene veramente agli occhi che l’hanno visto e catturato. Il fotografo, guardando qualcosa di staccato da sé, dichiara di non appartenervi, di non far parte di ciò che i suoi occhi cercano.

Ed è per questo motivo che l’inconscio per Devecchi potrà nascondersi in ogni anfratto possibile in cui intuirà la presenza di qualcosa che non è possibile cogliere con le facoltà che la veglia toglie e allo stesso tempo concede. Nessuno appartiene all’inconscio e l’inconscio non è di nessuno: nel raccontare la genesi e il processo del suo lavoro, Devecchi confessa un iniziale rapporto conflittuale rispetto ai primi risultati che man mano otteneva intervistando i suoi soggetti – “Ahimè sono ritratti. Questo elemento di ‘genere’ prevale. [...] Sono buoni ritratti. Ma sono prima di tutto ritratti.” L’evidenza dei tratti e degli sguardi dei suoi soggetti non era sufficiente per l’autore per rappresentare l’entità informe di cui sentiva prepotente la presenza, l’iconografia che si era preposto di comporre non doveva riguardare tanto l’umano preso nel suo aspetto terreno: l’inconscio non può essere giovane o vecchio, maschio o femmina, e forse nemmeno lo si può assoggettare al rigoroso processo di nascita e morte cui la vita è sottoposta.

La vicinanza obbligata che impone il 35mm che il fotografo racconta di aver usato pare il tentativo di approssimarsi alla barriera invisibile, al “velo” che cela allo sguardo la conoscenza di tutto ciò che vive in un mistero talmente lontano da combaciare quasi con l’evidenza. L’inconscio esiste nell’evocarlo, nella stessa domanda ripetuta non sappiamo quante volte da Devecchi ai suoi soggetti: cos’è l’inconscio per te, cos’è l’inconscio. Questo diventa infatti il mantra che spezza il flusso di immagini, il momento in cui viene ricordato il fine della ricerca, il tentativo di volta in volta rinnovato e concesso anche al fruitore di trovare una risposta.

Come anche Salvatore Freni ricorda e sottolinea nel suo testo, è una scelta indubbiamente di rilievo il fatto che Devecchi affidi alla tecnica fotografica il suo sforzo di ricerca: come nel processo di stampa, che porta l’immagine nascosta nel negativo alla superficie intelligibile del positivo, ugualmente il fotografo prova a portare a galla una forma nascosta. Si può aggiungere, facendo ancora un passo indietro e risalendo alla fonte del suo operato, l’aspetto basilarmente conflittuale che giace alla base di questo libro: la fotografia ha bisogno necessariamente della realtà materiale per poter esistere, di una luce che tocchi cose reali perché si manifesti all’occhio.

Cercare l’esistenza di una materia sconosciuta e impalpabile, appena percepibile in qualche falla della vita cosciente tramite la fotografia, nasconde in sé come l’implorazione di vedere la sua chimera nel mondo reale, di trovarla nei dati evidenti propri della materia. Questa pare quindi essere la vera esigenza di Devecchi quando fotografa, trovare nella molteplicità un’unica sostanza, vedendo in ogni ritratto e in ogni angolo di mondo catturato il riflesso di quell’unità nascosta. In questo modo l’inconscio assume in questo lavoro quasi una volontà propria, un movimento: ben diversa dalla Chimera che Dino Campana ritraeva in un’immobilità statuaria, trovata e non cercata in un momento e in un luogo che neanche il poeta sa dire con certezza – “Non so se tra rocce il tuo pallido | viso m’apparve [...]” – l’inconscio chimerico di Devecchi è il contrappeso necessario, idealizzato ora in forma di sostanza semovente e multiforme. Il fotografo chiede che ciò che cerca gli si manifesti in ciò che tutti vedono, che gli appaia dal nulla, trascinando con sé tutte le risposte che a quel punto gli verrebbero date.

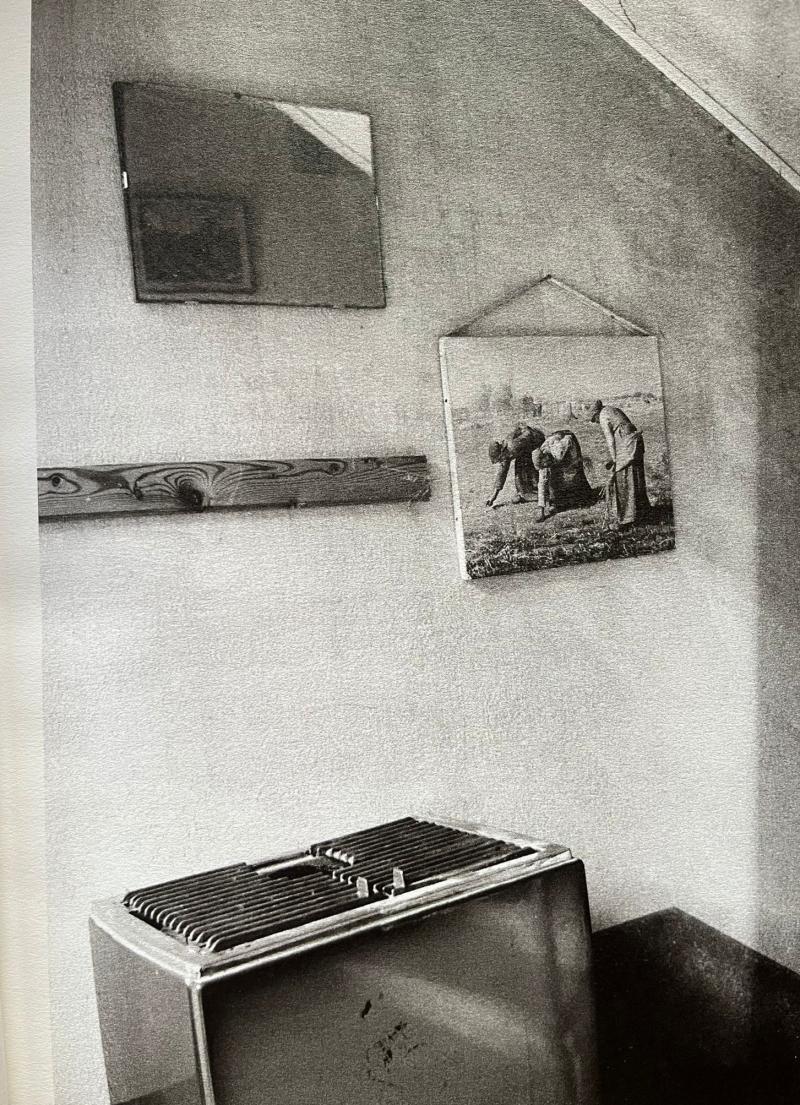

Anche questo è conoscere: implorare che quel che si cerca diventi d’un tratto visibile e registrabile, portando con sé la tensione di poter dire, di poter affermare finalmente qualcosa che in fondo già si sa. Le stesse “Spigolatrici” della riproduzione del quadro di Millet che accompagna l’ingresso nel percorso di Devecchi pare vogliano confermare l’anelito a un realismo verace, capace di accogliere elementi fino ad ora ancora esclusi. E proprio questo dettaglio pittorico rende possibile una considerazione ulteriore rispetto al lavoro “Sub”: l’inconscio è vissuto come sostanza impalpabile, come l’immagine stessa, e proprio solo come l’immagine fotografica la natura dell’inconscio non poggia su basi create da chi lo possiede.

Dal momento, infatti, che la fotografia sfrutta gli elementi già esistenti di cui la realtà è provvista per veicolare i suoi messaggi, e il fotografo altro non può fare se non intercettare ciò che gli serve per comunicare, l’inconscio non è una sostanza che l’uomo crea, bensì vive di riflesso, agganciato alla realtà vivente che lo incarna. Così l’immagine fotografica poggia le proprie basi sulla materia che vive al suo esterno. L’unico ostacolo che l’inconscio pone per riuscire a continuare a celarsi è proprio il suo rifugio interno alla vita, che rimane inviolabile come il retro di un’iconostasi.

In questo modo il prefisso in- può diventare non solo la negazione di ciò che segue, ovvero di ciò che è conscio, presente a se stesso, ma anche l’indicazione di uno stato interno alla coscienza, all’eremo in cui l’inconscio vive e trova significato. Questo, in definitiva, il grande conflitto che Devecchi si è proposto di risolvere, o nel quale si è trovato irrimediabilmente naufrago: vedere nell’esterno ciò che vive all’interno, portare in superficie ciò che per natura la luce non può toccare.

“L’inconscio entra in ogni azione creativa: ogni fotografo utilizza il proprio inconscio nell’operazione fotografica; io l’ho messo al centro, l’ho fatto diventare l’oggetto stesso del lavoro [...]” spiega ancora Devecchi. Ecco allora quello che succede quando l’inconscio non si sfrutta per agire, ma facendo un passo indietro si prova a guardarlo negli occhi: proprio come in una delle ultime immagini con cui si va a chiudere il libro, ci apparirà – perché ci apparirà – come un pianoforte sfocato, lasciato in una stanza completamente vuota.