François Dagognet, sismologo e materiologo

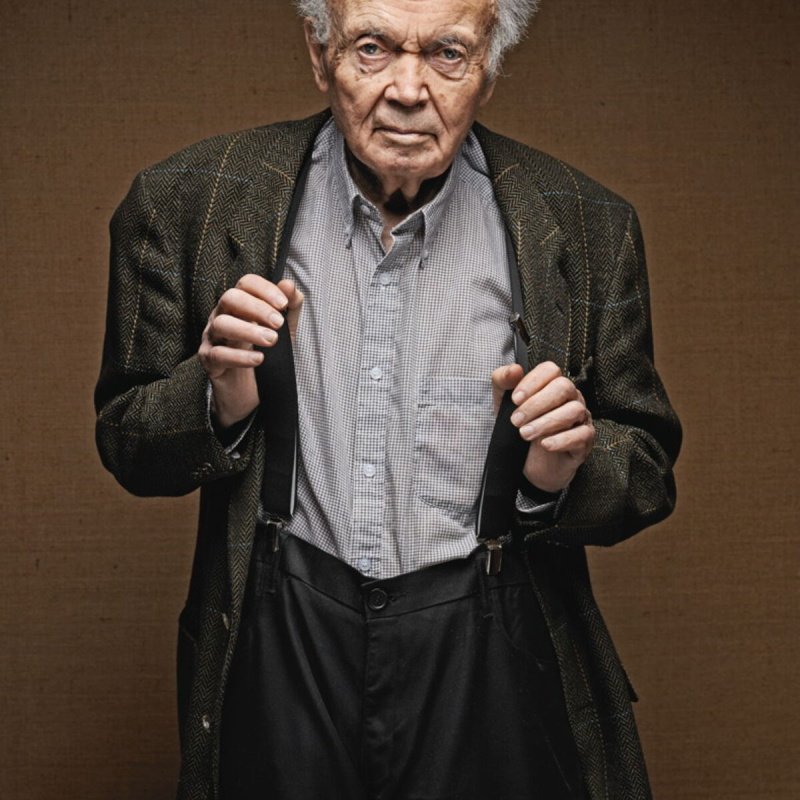

Il 24 aprile 1924, da una famiglia poverissima, nasceva a Langres François Dagognet. Costretto a lavorare da ragazzo per mantenersi agli studi, ha la fortuna d’incontrare Gaston Bachelard, che vive poco lontano, a Bar sur Aube, nei territori della Champagne. Grazie a lui, senza aver fatto il Liceo, supera il baccalaureato a Digione e s’iscrive a Filosofia alla Sorbonne nel 1946, dove diventa agrégé con una tesi dedicata a Spinoza. All’insegnamento della filosofia, prima nei Licei e poi all’Università, Dagognet associa lo studio della medicina a Strasburgo, dove si laurea nel 1958; qui incontra il suo secondo maestro, Georges Canguilhem (gli dedicherà Georges Canguilhem, philosophe de la vie, 1997), a cui deve la convinzione che la filosofia abbia bisogno di una materia estranea cui applicarsi, al fine di ritrovare “la pienezza del reale”. Introducendo Il normale e il patologico, la sua tesi di laurea del ’43 (Einaudi, 1998), Canguilhem osservava che “la filosofia è una riflessione per la quale ogni materia estranea è buona, anzi potremmo dire: per la quale ogni buona materia deve essere estranea”.

In uno dei suoi primi scritti, La raison et les remèdes (1964), Dagognet indaga l’evoluzione della farmacologia a partire da quella “materia” equivoca e contraddittoria che è il rimedio, tossico e benefico, fonte di pericolo e di soccorso. In questo campo di credenze mitologiche e di fallacie “miracolose”, dove l’effetto sulla psiche individuale non si cancella, la ragione si è messa alla prova, si è istruita attraverso erramenti e fantasiose deviazioni. Dagognet ricorda che non è possibile giungere all’oggettività curativa o definire rigorosamente l’essere della guarigione; non possiamo espellere dal farmaco le sue frange d’indeterminazione, eliminare del tutto le ombre delle contingenze. Il potere del rimedio sulle sofferenze ignora la necessità assoluta, la previsione non può spingersi fino alla completa certezza. La razionalità della terapia è progressiva – esempio eminente del tortuoso procedere della scienza –, anche quando i rimedi si trasformano, con la pratica sperimentale e l’avvento della chimica, da oggetti di natura in costruzioni tecniche e culturali.

Dagognet prosegue i suoi studi, prima in criminologia, poi in neuropsichiatria e in chimica; studi che sono altrettante occasioni di sviluppare delle pratiche, di riflettere sui nessi fra il sapere e il potere d’intervento – una lezione appresa nell’attività terapeutica nelle prigioni di Lione. Prendendo le distanze dalla tradizione spiritualista e coscienzialista dominante in Francia, Dagognet affida alla filosofia il compito di mettersi all’ascolto delle cose del mondo, di quel che vive al di fuori della mente e continuamente la stimola e feconda. È uno dei lasciti dell’epistemologia del suo mentore Bachelard, “restituire alla ragione umana la sua funzione di turbolenza e di aggressività”. La natura del pensare scientifico è una natura constructa, ricostruita attraverso lo schematismo della matematica e le procedure sperimentali della “fenomenotecnica”. “Non amo granché la natura”, ha scritto Dagognet e tutta la sua opera imponente – a cui ha posto termine la morte nel 2015 – ricorda che la sovrabbondanza confusa e indistinta della naturalità viene continuamente “corretta” e riordinata dallo sviluppo dei saperi. L’oggetto scientifico è astratto-concreto, è l’idea a costituire l’esperienza, a iscriversi nella realtà e produrre degli esseri: nella dinamica fallibile del conoscere, alla vaghezza inafferrabile delle impressioni si sostituisce la verità approssimata delle applicazioni della teoria alla realtà. È la scienza a istruire la ragione: obbliga il pensiero a rinnovarsi, mantenendolo in stato d’inquietudine.

Per la filosofia, “mestiere degli occhi”, che prende pigramente coscienza di quel che appare al soggetto, per il Sartre dello spettacolo fenomenico che tiene a distanza la materia e volge le spalle al progredire delle tecniche, il mondo è non-io e oscurità irrazionale. Dagognet si rivolge invece alla scuola della scienza, al suo lavoro costante di ricominciamento, di riorganizzazione di idee antiche grazie allo scontro con la resistenza del mondo. La scienza vive di tensioni, il suo dinamismo incessante vuole l’applicazione e ricorre – in contrasto con il dualismo fra pensiero e rêverie che era di Bachelard (si veda Gaston Bachelard: sa vie, son œuvre, 1965) – all’immaginazione, perché imaginari non è solo agere, è un fare che anticipa l’intervento sulla materia lavorata. Nell’opera di Dagognet il lavoro costituisce il valore primordiale, fa uscire la materia dalla sua inerzia per piegarla al desiderio umano, come ribadisce la premessa al volume collettaneo Philosophie du travail (2013). E quando il lavoro entra in crisi trovano spazio le forze più ostili alla materia: quell’entità paradossale che è il denaro (L'argent: philosophie déroutante de la monnaie, 2011) si trasforma in un solvente universale, dimentica la sua origine metallica per trasformarsi in segno immateriale capace di corrodere ogni cosa e ogni relazione (come la fiducia), fino a farsi strumento di speculazione (dove il significato finanziario non fa che replicare quello di un pensiero che si contorce su se stesso). L’ateo cristiano Dagognet – così si definiva –, a lungo collaboratore del quotidiano “Libération”, pur tenendosi lontano dal novero dei filosofi engagés, ha sempre espresso con chiarezza le sue convinzioni politiche: di una sinistra estrema e “dalla parte del popolo, che vede la miseria e le ingiustizie prodotte dal capitalismo liberista”.

“La filosofia tende ad abbandonare le cose stesse, le povere cose. L’egologia la spinge a non conoscere o non riconoscere altro che la soggettività”, ha scritto Dagognet in forte sintonia con la condanna dell’“acosmismo”, dell’oblio del mondo, che Michel Serres ha pronunciato verso il pensiero della modernità. Per cogliere la ricchezza celata nel concreto delle cose, occorre rivolgersi al lavoro della ragione che entra nelle pieghe del reale e ne scopre il tessuto, la texture: è soprattutto grazie ai gesti efficaci delle pratiche sperimentali che la realtà materiale viene colta nella pienezza della sua varietà e delle sue sfumature. Ai filosofi dediti a inseguire i palpiti dell’Esprit, al voyeurismo della coscienza contemplativa, Dagognet contrappone, nell’intento di dare espressione al progetto smarrito di Husserl – “tornare alle cose stesse” –, l’interesse per le materie; non la materia in sé, il fondamento ontologico da opporre alle speculazioni idealiste, ma la materialità delle superfici, delle forme e degli oggetti, naturali e artificiali. Amava definirsi un “materiologo”, non un materialista: la materialità non è riducibile a passività ed estensione, non è mero supporto o statica sostanza, è piena di risorse e di possibilità, è percorsa da forze che dispiegano su di essa delle forme, attraverso processi complessi e sottili.

Con scarso rispetto verso la filosofia accademica, Dagognet ha inseguito l’avventura della filosofia nei luoghi in cui non ci aspetteremmo d’incontrarla: fra “oggetti epistemologici insoliti” che sono altrettante occasioni di spaesamento, visite guidate in territori disertati, la pelle e la resina, artefatti industriali e materiali pittorici, la polvere dei marciapiedi e le centrali idroelettriche, le pellicole fotografiche e i virus. I filosofi hanno pensato il mondo sull’immagine dei solidi, diceva Bergson, raramente si sono rivolti ai liquidi, quasi mai hanno prestato attenzione agli stati mesomorfi, al fango, all’argilla, alla pasta (se non nella nausea sartriana o nell’immaginario bachelardiano). Nei misti, nelle scorie e nei detriti stanno le tracce delle forze che hanno sconvolto la materia; essi sono un archivio in cui è racchiusa, per chi sa leggerla, la storia del mondo, osserva il Dagognet di Des détritus, des déchets, de l’abject: une philosophie écologique (1998). La scienza ritrova in questi non-oggetti molta più informazione di quanta ne diano gli enti dotati di una ferma configurazione. Rématerialiser (1989) non esita a celebrare le mescolanze più povere e neglette: un recupero del rimosso in cui la scienza si ritrova al fianco dell’arte che restituisce la grana e la morfologia irregolare delle superfici (come nell’informale di Dubuffet), o accoglie, con Vasarely e Viallat, i neo-materiali plastici artificialmente prodotti dall’industria chimica (Pour l’art d’aujourd’hui, 1992).

In quella nuova disciplina a cui ha dato il nome di “objetologie”, Dagognet promuove un intrico di percorsi inusuali, quasi a rinnovare le “scienze diagonali” a cui si dedicava un altro “filosofo naturale” come Roger Caillois. “Il più piccolo ciottolo è di una ricchezza di dati infinita”: nella volontà di restituire dignità alle secrezioni, a quello che emerge e si rende visibile sulla “pelle del mondo” – la cresta dell’onda o la peluria dei frutti –, Dagognet richiama la nostra attenzione sugli affioramenti, le fratture, le rughe, su tutte le tracce che l’interno manifesta sulla superficie. Il modello di riferimento è quello darwiniano, archeologico o della faglia geologica: l’essere si rivela nel groviglio di strati, nel sovrapporsi di pellicole che le forze, naturali e storiche, hanno sedimentato secondo una temporalità disomogenea e fratta. Nemico della presunzione d’inseguire quel che la natura amerebbe nascondere, Dagognet si fa dermatologo delle cose e cartografo di superficie, in un senso prossimo a quello che Gilles Deleuze attribuiva a Michel Foucault. La sua pratica itinerante si caratterizza per la denuncia della profondità come di un miraggio e della ricerca del senso come di un’illusione. Face, surface, Interface (1982) – quasi un manifesto del suo progetto filosofico – ha fatto tesoro della formula di Søren Kierkegaard: “Quando se ne offre l’occasione favorevole, ciò che è nascosto si rivela”. Nell’introdurre – siamo nel maggio del 1983 – la giornata di studi dedicata al pensiero del suo ex allievo, Canguilhem osservava: “Dobbiamo apprendere da lui come il mistero dell’interiorità è tolto, non per svelamento del fondo, ma per dispiegamento della superficie” (Anatomie d’un épistémologue: François Dagognet, 1984). Ricordando quanto scrivevano Hofmannsthal – “La profondità va nascosta. Dove? Alla superficie” – e Wittgenstein – “Ciò che è nascosto non ci interessa”, l’Italo Calvino delle Lezioni americane affidava alla parola il compito d’inseguire incessantemente le cose, per approssimarsi “non alla loro sostanza ma all’infinita loro varietà, uno sfiorare la loro multiforme inesauribile superficie”.

È sulla superficie che la profondità si esprime, è sull’esteriorità che l’interno si riflette. “È sulla pellicola, se non addirittura nelle futilità (o quasi) che il vero scintilla e forse in modo irrevocabile. Da nessun’altra parte altrove”, troviamo scritto in Une épistémologie de l’espace concret, 1977). Al cuore del progetto di Dagognet sta la volontà d’inseguire quel che Herni Focillon chiamava la vita delle forme, vegetali ed organiche, tecniche ed estetiche. Un progetto che si fonda sulla convinzione che la forma non sia soltanto il contorno visibile, ma il compimento e l’esito di una storia, il testimone degli sconvolgimenti che l’hanno plasmata, la concrezione visibile delle vicissitudini attraverso le quali sulle cose si disegna la “pelle del mondo”. Ma il volto apollineo delle forme emerge sempre da un conflitto dionisiaco di forze; Pour une théorie générale des formes (1975) evidenzia, grazie all’indagine morfologica, la dialettica degli orientamenti, degli scontri e della violenza che anima e trasforma il Settecento. Ancor prima dei testi dei filosofi dei Lumi, la “forma di vita” di un’epoca si scorge nelle statue, nei monumenti e nei disegni degli edifici, nelle metamorfosi figurali degli spazi della convivenza sociale, dalla forma delle prigioni agli schemi della ripartizione cartografica.

Era il cammino indicato da Paul Valéry: “la pelle è quanto c’è di più profondo nell’uomo”. Entrando nel mondo degli organismi viventi, l’epidermide appare come un palinsesto su cui sono visibili i caratteri biologici: il corpo si rivela nel suo involucro (La Peau découverte, 1993), scrive su di sé e si scolpisce secondo un alfabeto grafico cutaneo altamente specifico e singolarizzante (lo testimoniano le impronte digitali). Anche la soggettività, la dimensione psichica e coscienziale, s’iscrive nel corporeo: l’anima non è nascosta in quella sovra-materialità che è il corpo, è diffusa su di esso a partire dal volto, si manifesta nelle sue pieghe sensoriali (La subjectivité, 2004). Quel che chiamiamo spirito è la corporeità liberata dalle sue pesantezze, all’interiorità si accede vedendo le reazioni corporee a quel che si produce sulla scena del mondo. L’inconscio è quel che c’è di più manifesto, come ha mostrato Freud: non è l’invisibile nascosto all’interno, è quel che parla al di fuori e si rivela dissimulando. Il segreto è quel che viene secreto, si mostra volendosi nascondere.

Lo scienziato si fa dunque semiologo, interpreta i segni leggibili sulle superfici, ma la sua osservazione è anche in grado di sorprendere i fenomeni a distanza, lasciandoli intatti. Fotografia, radiografia, risonanza ecc., tutti mezzi di cinematografare la vita con cui la medicina riesce con sempre maggiore precisione a catturare il fugace o il dissimulato, ad entrare all’interno dei corpi senza aprirli. Siamo così informati dei fondali degli oceani e della terra, della trama sottile (alla lettera, sotto la tela) delle opere d’arte, dei labirinti del corpo o dei rifacimenti subiti dagli insiemi urbani: “un’immagine è talvolta più della cosa stessa di cui è l’immagine” (Valéry). All’ostracismo di matrice platonica che ha fatto della copia il regno dell’inganno e dell’illusione, il Dagognet di Philosophie de l’image (1984) contrappone la sua valenza conoscitiva: l’immagine non si limita a mimare il visibile, ne amplifica il campo e lo rende leggibile. L’essere è misto, sedimentato, molteplice, la sua superficie ha una topologia alquanto complicata: per coglierlo, lo sforzo inventivo della scienza ha promosso una continua opera di traduzione degli oggetti in forma tabulare, rintracciando i reticoli, le linee naturali lungo le quali le cose si ripartiscono. Da filosofo-medico Dagognet è diventato sismografo e grafologo, spinto da un gusto per l’inventario, ma senza esprit de système, che lo accomuna a Georges Perec. Gli unici volumi di Dagognet tradotti in italiano dalla casa editrice Theoria – Il catalogo della vita (1986) e Tavole e linguaggi della chimica (1987) – costituiscono appunto dei saggi sulle virtù delle classificazioni. Si tratti del cammino che da Lavoisier conduce a Mendeleiev o della storia ottocentesca dell’ordinamento dei viventi da Linneo all’evoluzionismo, o ancora del catalogo di sassi e ciottoli – la cristallografia ci consente di leggere la “scrittura delle pietre” –, le tassonomie non sono soltanto mappe per orientarsi nella complessità del mondo, sono anche “macchine in grado di promuovere rivoluzioni economiche, istituzionali e sociali”. È qui che si gioca la razionalità della scienza, secondo Dagognet, nell’istituire nell’immensità degli esseri sicure coupure, ri-tagli, scarti e opposizioni insuperabili: duplice sforzo di unione e separazione, l’impresa cartografica non significa una riduzione della varietà del reale al suo scheletro, assume valore euristico, consente di cogliere i piani con cui la natura procede. La botanica, in anticipo sulla chimica, diventa scienza scritturale, nel senso che l’attribuzione del nome ci dà subito indicazioni sull’appartenenza a una famiglia: non occorre più de-scrivere una pianta, basta scrivere il suo nome, compendio immediato del suo essere e della sua posizione nel sistema vegetale.

Come un bibliotecario, il naturalista si è costruito lo spazio chiuso – erbario, giardino, in seguito l’ospedale – in cui catalogare i suoi testi, rifugio-collezione che consente l’inventario delle specie e la suddivisione delle malattie. Così al sapere, inteso come morfografia, diventa più agevole inventare artifici di scrittura per registrare e classificare i fatti. La storia delle civiltà e delle scienze è anche quella dell’evoluzione delle maniere di tra-scrivere, suggerisce Écriture et iconographie (1973). La traduzione in parole e in grafi è la condizione stessa di nuove conquiste e di una conoscenza reale della “prosa del mondo”: “Il mondo, nella sua profusione, non è stato rimpicciolito, né rinchiuso nel libro a prezzo di mutilazioni, ma, al contrario, il libro lo risveglierà e lo approfondirà” (Il catalogo della vita). La sessantina di scritti che Dagognet ci ha lasciato formano un intrico arborescente, una sorta d’enciclopedia per frammenti, l’unica che la nostra “dubitosa sapienza” (lo scriveva Italo Calvino riferendosi all’amico Primo Levi) può ancora coltivare. Il sogno del nomadismo di Dagognet era un dizionario universale – e qui l’ispirazione va cercata nel pensiero del Settecento, in primis nel suo concittadino Diderot – che fosse come “una campagna immensa coperta di montagne, di pianure, di rocce, di acque, di foreste, di animali e di tutti gli oggetti che formano la varietà di un grande paesaggio”. L’oggetto-modello dei saperi contemporanei non è più l’albero o la rete, ma un insieme di mappe per vagabondare nel nell’Enciclopedia-mondo.