Speciale

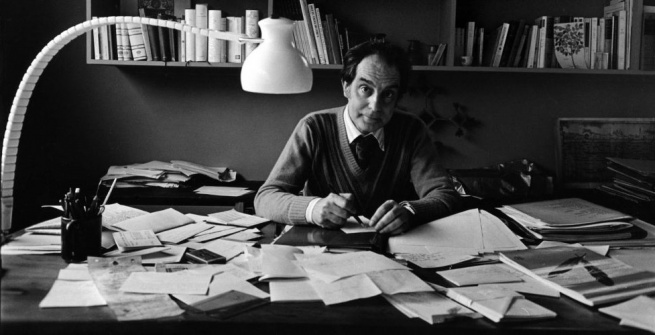

In quel momento muore

Sono trascorsi trent’anni da quel 19 settembre del 1985 in cui Italo Calvino moriva improvvisamente all’età di 62 anni a Siena. La vita di Calvino non è stata poi così lunga, eppure ha scritto tanto e soprattutto ha attraversato da protagonista insieme ad altri (Pasolini, Sciascia, Morante, Volponi, Moravia, ecc.) la letteratura italiana del dopoguerra, dal 1947, anno del suo debutto con Il sentiero dei nidi di ragno, sino a quella fatidica metà degli anni Ottanta.

Trent’anni sono un tempo sufficiente per tracciare un bilancio della sua opera. C’è ora una nuova generazione di critici che si affaccia con intelligenza e crescente autorevolezza nel paesaggio letterario italiano. Sono quasi tutti nati negli anni Ottanta, ed erano ancora bambini quando Calvino ci ha lasciato. A loro abbiamo chiesto un bilancio dello scrittore Italo Calvino nella forma più diretta ed efficace: cosa è vivo e cosa è morto della sua opera? Cosa ci serve ancora oggi di Calvino, dei suoi libri, dei suoi saggi, dei suoi interventi giornalistici e anche politici? Cosa è invece diventato obsoleto o non serve più? Quale giudizio formulare su di lui? Possiamo separare Calvino dalla sua epoca, dal rapporto con il suo tempo, oppure no? È diventato un Classico?

Si tratta di tracciare un bilancio e di prendere delle misure, formulare giudizi che saranno, ovviamente, anche generazionali. Ed è proprio questo che ci interessa.

Con questo primo intervento apriamo il discorso che andrà avanti per alcuni mesi, dato che abbiamo raccolto numerose adesioni.

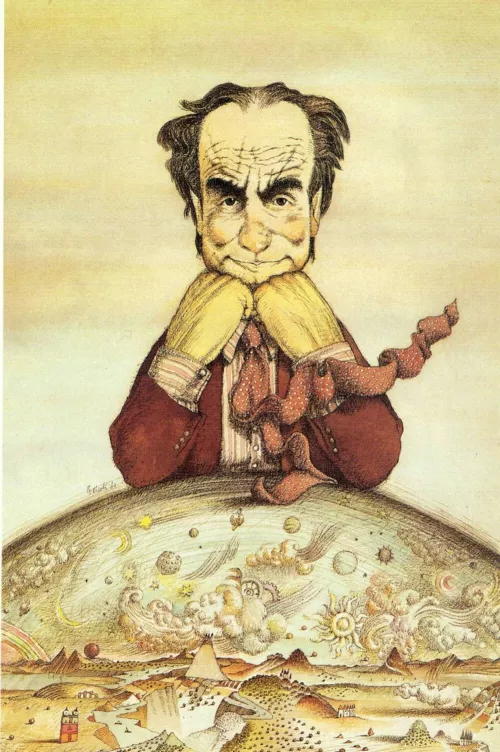

1. Oltre a essere un grande satirico, Cesare Cases è stato uno straordinario autore di ritratti tombali. E uno dei più perfetti, raccolto ora in Patrie lettere, è un ricordo scritto per la morte dell’amico Italo Calvino, così simile a lui nel nitore illuministico della prosa, e anche in una certa scettica, costitutiva avarizia. Come spesso accade nei pezzi di Cases, il ricordo si chiude su un piccolo apologo o allegoria: ci viene presentato Calvino mentre parla con disgusto del suo intestino troppo lungo, ossia delle odiate interiora che avrebbe volentieri asportato da sé come le asportava dalle proprie pagine; e subito dopo si osserva quanto sia stata beffarda la sorte, che anziché colpirlo in quel punto debole lo ha colpito al cervello, l’organo lucidissimo da lui strenuamente opposto all’opacità delle viscere.

Il senso dell’apologo non sta tanto nell’elegante restauro del luogo comune sul Calvino antiviscerale: sta piuttosto, evidentemente, nella sottolineatura dell’imprevisto, della realtà che sfugge al controllo più astuto, all’intelletto anche più capace di renderla chiara e distinta. Questa stessa idea è al centro delle più ansiose e spesso più significative pagine calviniane. Viene subito in mente, ad esempio, il pezzo finale di Palomar. È il capitolo in cui l’alter ego dello scrittore, spaccando tipicamente il capello in quattro e vagliando sottilmente le aporie della metafisica, tenta di capire come vivere da morto: cioè come ridursi a un puro, sereno occhio obiettivo per esorcizzare insieme la vita e la morte, ovvero per allontanare da sé la «macchia d’inquietudine» dell’esistenza. Solo che a poco a poco il pensiero si avvita in un estremismo da Gallo silvestre, e la fine propria richiama la fine dell’universo. Così, nelle ultime righe, l’alter ego riemerge da questa vertigine aggrappandosi a una soluzione “eleatica”, che devia dall’idea iniziale e insieme la concretizza: gli sembra che se si mette a descrivere tutto, se moltiplica il catalogo dei dettagli che compongono ogni frame, ogni secondo, il tempo si dilaterà all’infinito e non avanzerà verso la catastrofe.

Non c’è bisogno di aggiungere che sul rovescio delle elucubrazioni palomariane è disegnata al solito un’ars poetica: la descrizione, contro la narrazione, è infatti la strada scelta da Calvino, e non solo da lui, a partire dagli anni Sessanta, quando il romanzo entra definitivamente in crisi, e la realtà inizia ad apparire un compatto monolite di storie fungibili, merci e alienazione. Ma questa scelta, è chiaro, ha anche a che fare con una radice esistenziale; e può essere interessante notare che è stato sempre Cases a registrare un’attitudine molto simile in Gadda, indicando gli stratagemmi ingegnosi e coatti coi quali il nipotino di Dossi procrastina lo sviluppo del racconto e scompone all’estremo i gesti, o gli eventi anche più fulminei, per rimandare all’infinito l’attimo della distruzione.

Comunque, tornando a Palomar, il carattere beffardo del destino, e diciamo la sua rivendicazione d’imprevedibilità, sta nel fatto che appena il sillogistico, dialettico e cartesiano alter ego dell’autore ha trovato la maniera di fare il morto in vita, e sembra dunque potersi garantire un’epochè di rilassante oggettività, «in quel momento muore», cioè è costretto a vivere la morte, a cedere alla sorte soggettiva che fa perdere il controllo e annulla sul serio.

Questo amaro umorismo, che torna più volte nell’opera di Calvino, dovrebbe forse indurci a trattare in modo meno sbrigativo il tema della mania igienica, del razionalismo tetragono attraverso cui lo scrittore tende a rimuovere l’aspetto rugoso e viscerale dell’esistenza. Ciò che conta, infatti, non è la tendenza in sé, assolutamente innegabile, ma il modo col quale di volta in volta la amministra. Spesso la qualità delle sue pagine, o comunque il loro interesse, scende quando la subisce passivamente, e aumenta quando invece la fronteggia, cioè quando non rimuove il suo bisogno di rimozione. Il Calvino più capzioso e caduco, il meno autentico, è non di rado quello che finge di aver risolto questo problema, insieme formale ed esistenziale, e che diluisce quindi le sue ossessioni di fondo in un pedante solitario di ars combinatoria, o in una favola epistemologicamente corriva, o magari in un tentativo realistico lasciato a metà, troppo astratto per pudore e appunto per avarizia. Viceversa, quando colloca la sua patologica, “anale” ansia di chiusa perfezione al centro del quadro, e la riconosce come tale, si rivela di solito pregnante, o comunque evita l’effetto di vuoto, d’insufficienza, di promessa non mantenuta: e se non capolavori, garantisce almeno riuscite miniaturistiche ma impeccabili come certe Avventure. È il Calvino che con un abile gioco di mosse e contromosse mette in scena una mente che prima prova a ignorare l’imperfezione, poi finge che sia normale, e infine, per giustificarla, la promuove a una normalità di secondo grado che ingloba la precedente, ridiscendendo e risalendo incessantemente la scala dialettica con l’insoddisfazione di chi si gira e rigira su un letto senza trovare pace. Davanti a questa spirale, il lettore sente finalmente che il fastidio per il minuscolo punto nero destinato a compromettere un cosmo di simmetria o benessere, e il cesello linguistico pronto a sottolinearlo col puntiglio coatto con cui certi ossessivi puliscono e ripuliscono un oggetto, sono diventati davvero poesia onesta e sua, non reticente e non truccata. Sente, cioè, che il cervello non ha fatto violenza al caos che pullula nel verminaio degli istinti e delle viscere, ma ha contribuito a farlo affiorare alla luce della ragione senza tradire ciò che con questa luce rimane inconciliabile.

2. S’intende che un simile criterio di giudizio è molto parziale, e va usato con parsimonia. Ma credo aiuti a capire alcune cose importanti sul percorso dello scrittore, sulla sua eclettica coerenza; e magari a distinguere le sue vittorie vere da quelle di Pirro. Forse, tra l’altro, aiuta a capire che non è così esatto né proficuo far coincidere brutalmente pregi, limiti e cambiamenti di passo con le differenze che corrono tra il cosiddetto primo e il cosiddetto secondo Calvino (poco importa quale si elegga a modello). Con ciò non si nega che la virata “strutturalista” assecondi anche una formidabile sirena rimozionale. Ma occorre aggiungere che a volte offre in compenso certi schemi attraverso i quali lo scrittore può esprimere in modi più perspicui il disagio, la nevrosi, la crepa tra l’io e la natura o tra la natura e la storia, insomma la resistenza delle cose all’ordine. E a volte, questi schemi riscattano poi l’apparente apriorismo con una concreta funzionalità: è il caso delle Città invisibili, dove contribuiscono a creare un equilibrio felice quanto raro tra riflessione, gusto descrittivo e parabola narrativa, consentendo inoltre un’estensione tematica - cioè una possibilità di dire senza imbarazzo e senza paura di “sbavare” - che si faticherebbe a trovare in molti testi degli anni Quaranta, dei Cinquanta e dei primi Sessanta. Al contrario, la fatuità soddisfatta e gli oliati giri a vuoto che anestetizzano le Cosmicomiche e Se una notte d’inverno un viaggiatore - dove a contare è invece l’adeguatezza a un “filone” privo di ragion sufficiente, o se si vuole la mera esecuzione corretta - sono riscontrabili anche in molte prove giovanili, nelle quali, come è fin troppo noto, la materia neorealista è filtrata da una poetica strutturalista ante litteram - l’astrazione, la specularità e la reazione a catena del lettore di Stevenson - con risultati qua e là molto freschi, ma più di frequente con esiti di dubbio sincretismo.

In sintesi, è vero che nel tardo Calvino spicca nuda un’ingegnosità il cui gioco spesso non vale la candela. E non la vale perché, come direbbe Massimo Onofri, l’autore sembra perdere i punti di contatto con se stesso; ma anche perché, come direbbe Cesare Garboli, è proprio in casi del genere che il mestiere, questa cosa così nobile e giustamente onorata dall’autore di Palomar, per un’ingiustizia suprema della sorte ci mette su una strada sbagliata, dato che da qualche secolo non possiamo più porci davanti alla letteratura come un artigiano davanti a un manufatto. Anche nel giovane o già maturo Calvino si presenta però un problema analogo. E tra i sintomi più significativi, evidenzierei qui la velleità di essere insieme picaresco e diligente (che fenomeno buffo e insieme artigianalmente pregevole, l’ossimorico picarismo piemontese: si veda il Primo Levi di Se non ora, quando?). Dove s’intende che questa diligenza, questo ordine che ripulisce i contorni del testo, è tutt’altra cosa dalle geometrie stevensoniane. A Calvino, infatti, mancano la spavalderia e la lievità necessarie per investire davvero sull’avventura spericolata e su un avvincente gioco di specchi, così come sull’altro fronte eccede in timidezza quando avanza nel territorio della più corposa e appiccicosa realtà.

In genere, l’impressione di volontarismo diminuisce solo dove diminuisce anche il valore della scommessa: nella disinvoltura del bozzetto, nella deliziosa angustia fumettistica alla Marcovaldo. Ecco allora davanti a noi uno scrittore inappuntabile ma in qualche modo arreso, ben deciso a non rischiare che nelle sue architetture si aprano all’improvviso nauseanti e sconci pozzi neri: ecco uno scrittore che per realizzare il suo ottimo artigianato costruisce non giochi ma giocattoli, non abitazioni letterarie integre ma case senza cantine - cioè senza gli ombrosi sottosuoli esistenziali destinati alla nekyia, da cui soltanto i piani alti e i lucernari della divertita intelligenza potrebbero essere illuminati in modo non effimero.

3. Ma c’è ancora un’altra ragione per cui è urgente restituire alla sua verità ricca di strati la questione del fobico igienismo letterario di Calvino. Ormai da parecchi anni, il dibattito critico più visibile ha preso infatti una piega tutta pubblicitaria, trasformando questo “scrittore e di scrittori funzionario”, così fortunato e senza «macchia», in un feticcio o idolo negativo dagli improbabili tratti marionettistici. Penso soprattutto alla consueta opposizione tra la sua misura prudente e la temeraria visceralità pasoliniana. Opposizione meccanica, e a volte soltanto triviale: una specie di commedia dell’arte critica priva del gusto di quella scenica. Ma è una commedia sintomatica. Chi riduce i due autori a marionette, magari a beneficio di certi presunti eredi in sospetto di bovarismo, dimentica che nella modernità ormai estetizzante e stagionata del Novecento, l’esaltazione del Cervello e la mitizzazione delle Viscere hanno proceduto di pari passo, speculari e complici. E se un merito culturale si può attribuire senza dubbio a Calvino, è quello di avere allontanato da sé non solo il visceralismo, ma anche l’intellettualismo puro e la pura stilizzazione dell’essenzialità. A dirlo magnificamente è ancora Cases, in un’altra delle sue recensioni satirico-mimetico-allegoriche. Parlando delle Città invisibili, osserva infatti che il loro autore ha deluso sia i critici di Populonia (città degli engagé) sia quelli di Adornia (che lo vorrebbero tutto al negativo), ma anche gli abitanti di Cabala, la città letteraria amministrata dai cuochi franco-borgesiani.

Con la sua costitutiva moderazione, magari angusta e consapevolmente minore, Calvino offre insomma un prezioso antidoto ai fanatismi estetici, e in particolare a quella retorica della smisuratezza, del rischio e della “vita” - in realtà tutta cartacea - che era già vecchia ai tempi di Henry Miller, e che oggi si ripropone in forme sempre più grottesche. Credo sia per questa ragione, e non per i suoi molti limiti autentici, che nel dibattito militante il suo nome appare un bersaglio piuttosto ambito - malgrado resti tuttora stella fissa, insieme a quelli di Gadda e Montale, in un canone scolastico la cui abnorme monumentalizzazione è divenuta presto inversamente proporzionale alla capacità e al desiderio di giustificarlo con argomenti attendibili. Un Canone della Paura, mi è capitato di chiamarlo: perché ciò che le tre corone hanno in comune è la coazione ad arroccarsi in una forma in grado di proteggere a priori dall’esperienza quotidiana; e proprio per questo, non appena lo scintillante abito formale si smaglia, il lettore non si trova davanti a dei semplici difetti, bensì a una radicale insufficienza umana e di conseguenza estetica (quando Gadda tira il fiato tra un virtuosismo barocco e l'altro, ecco che spuntano fuori la goliardia e il dannunzianesimo; quando Montale lascia cadere la maschera metallica o petrosa dei testi più compatti, ecco che dietro la perfezione della sua superficie, dietro gli amuleti e i correlativi oggettivi che lo nascondevano con scolastica astuzia, si scopre il volto di un qualunquista scettico in pantofole, diviso tra generico buon senso e vaghi aneliti spiritualisti; quanto a Calvino, la sua rimozione stilistica del caos e del dolore lo costringe a ridurre drasticamente le possibilità di rappresentazione: e dove la geometria delle parabole ingegnose non arriva, ciò che resta è appena un debole illuminismo, una furba versione progressista del liberalismo qualunque di Montale, adattata a un’epoca in cui le eredità moderniste sono divenute un eclettico, innocuo sistema retorico, e al mito dell'intellettuale isolato si è sostituita l'egemonia del conferenziere cosmopolita).

Se dunque l’autore del Sentiero dei nidi di ragno mantiene le sue posizioni nella scuola, nei pamphlet, negli articoli e nelle interviste è a volte preso di mira con una certa violenza: ma si tratta quasi sempre di una violenza un po’ gratuita e di maniera, diciamo da tiratori di sassi o di torte, più che da critici in grado di proporre una radicale e salutare operazione di smontaggio. E in genere, questi discoboli della pubblicistica non sono semplicemente irritati dall’inventore troppo algebrico o dal saggista incline a una schematicità di superficie, quello delle Lezioni americane su cui ha scritto un saggio bellissimo, esauriente e crudele Claudio Giunta. No: a infastidirli davvero, secondo me, è invece soprattutto un suo pregio: la capacità di concepire la propria opera come una parte e non un tutto; ossia di riconoscere che qualcosa, là fuori, fa attrito con l’organizzazione occhiuta ma fatalmente limitata dei suoi libri. In questo senso, l’atteggiamento di Calvino suona come un continuo atto d’accusa verso una letteratura oggi minata fin nelle radici dalla smania di far grande, d’intimidire con la propria apparenza smisurata e totalizzante. È la letteratura di chi vuol essere accettato in blocco, senza discrimini, e sforna enormi tomi che potrebbero durare indifferentemente dieci pagine, cento o mille, dato che sul loro percorso non incontrano mai apprezzabili ostacoli esterni, e dunque, per dirla con una buona battuta di Franco Fortini, hanno ragione sempre perché non hanno ragione mai. Questa letteratura è tutta pervasa dal mito dello Scrittore come eroe impegnato a giocarsi nella Poesia la Vita intera (ovviamente una Vita di sangue merda sperma); ma in realtà, con la sua logorrea mitomaniaca, un simile scrittore atrofizza subito quelle fondamentali doti conoscitive, analitiche e sintetiche, di cui Calvino ha offerto esempi sempre vigilatissimi. Con le loro scritture debordanti e antieconomiche, gli alfieri dell’estetica megalomane dicono di voler sfidare un sistema culturale che secondo loro accetta soltanto i testi magari perfetti ma meschini di chi non rischia nulla: e così non si accorgono, o fingono di non accorgersi, del fatto che è proprio la retorica del rischio ad apparire troppo poco rischiosa, oggi che della progettualità moderna si conserva appena un estetismo epigonale quanto enfatico. Assai più del peggior Calvino, questi anticalviniani esibizionisti dimenticano che oltre la pagina c’è l’imprevisto - non il vitalismo, ma la vita irriducibile alla poesia. Il loro bersaglio, al contrario, pesa con attenzione le parole appunto perché sa che tutt’intorno sono accerchiate dalle cose, dalla loro malignità inerte e resistente. È il rovescio positivo della sua parsimonia: una magrezza autorevolmente contrapposta alla bulimia indistinta del pompierismo romanzesco, e però lontanissima anche dalla stilizzazione anoressica, dalla rarefazione pretestuosa e bamboleggiante di certi suoi più giovani o giovanissimi imitatori.

Ma tornando al match Calvino-Pasolini, la deriva macchiettistica del dibattito ha qui un altro notevole effetto negativo. A chi voglia davvero capire da dove veniamo, e cosa rischiamo a nostra volta di rimuovere, è infatti molto più utile individuare i tratti comuni di queste due figure speculari. E utilissimo, in particolare, sarebbe riflettere sul fatto che, sebbene per motivi e in modi molto diversi, negli anni del boom entrambi gli scrittori sono passati dall’engagement alla semiologia, saltando a piè pari il dibattito sui francofortesi e sul marxismo critico che nello stesso periodo occupò le energie di Fortini, non a caso implacabile censore sia della «sontuosa rovina» pasoliniana sia del «cinico bimbo incolume» dell’Einaudi. Nella migrazione dal mondo del Pci e delle riviste militanti a quello nuova industria mediatica, tutti e due hanno accettato di divenire personaggi e di accantonare a lungo ogni “verifica dei poteri” (loro), poco importa se con discrezione astuta o con doloroso esibizionismo: e forse è proprio in questa transizione che i tagli netti e le fissazioni nevrotiche, lo sperimentalismo inesausto e la precoce cristallizzazione identitaria toccati sia al poeta delle Ceneri sia al prosatore degli Antenati affondano le radici più solide e complesse.

4. Perché tra la militanza comunista e l’isolamento dorato del boom, tra il salvagente collettivo che giustificò gli esordi di fronte al Super-Io “protestante” e il successo da battitore libero, un salto Calvino l’ha fatto davvero. È il salto con cui ha deciso di lasciarsi definitivamente alle spalle la palude delle prove romanzesche fallite, e i vani tentativi di conciliare il puritanesimo picaresco di Pin - come ha visto bene Francesca Serra - con la chimera di un realismo adulto in grado di non rigettare come alieno nulla di ciò che è umano. Mentre ripiegava provvisoriamente su baroni e cavalieri, lo scrittore aveva ancora davanti il dilemma: o abbandonare la minorità prospettica che non gli consentiva di raccontare tutte le sfaccettature di quella foglia di carciofo che è la vita, e di immergersi quindi nei suoi intestini maleodoranti; oppure mollare la presa sul Romanzo Realistico, spostando drasticamente il punto d’osservazione. Dopo una sofferenza decennale, mentre la «bonaccia» tra sinistre e neocapitalismo iniziava a prefigurare uno stallo senza alternative a breve termine, Calvino optò per questa seconda strada. E qui, dove qualcuno vede la conquista di una risolta leggerezza, io vedo invece una rimozione così riuscita da apparire subito sospetta. Di rado, infatti, uno scrittore incapace di raggiungere lo stato di ricettività attiva, indulgente e severa a un tempo, che è propria del “classico”, o più modernamente del “costruttore di mondi” – uno scrittore, cioè, incapace di ospitare la materia più vischiosa senza affogarvi ma anche senza sterilizzarla – può cavarsela evitando di percorrere la via di un disarmonico, sofferto manierismo: se non al prezzo di un assordante silenzio, di una visibile amputazione. Amputazione che già con Marcovaldo, col primo e col terzo capitolo degli Antenati (Il barone rampante resta insieme al Sentiero l’unico vero romanzo, riuscito come quello a metà) permette a Calvino di scrivere libri in un certo senso davvero perfetti ma piccoli, dimezzati: cioè incapaci di fare compiutamente i conti con la sua esistenza, con la realtà storica, con il dibattito intellettuale contemporaneo. Le opere dove arriva più vicino a un integro bilancio sono invece quelle nate nel momento in cui la scelta non è ancora compiuta, ma resta lì ben presente a torturare: quelle, cioè, in cui l’ispirazione geometrica convive con la realtà più ruvida, organizzandola senza farla sparire. Mi riferisco ai racconti lunghi (La formica argentina e La speculazione edilizia, più che la fumista Nuvola di smog) e alle Avventure poi raccolte negli Amori difficili; ma soprattutto al singolarissimo risultato della Giornata d’uno scrutatore. Nella sua selva di parentesi dialettiche, così poco amate dalla critica, si apre a un tratto una scena formidabile: col triangolo di sguardi tra Amerigo, l’onorevole e il nano, Calvino ci consegna la più alta sintesi di quel dissidio tra cronaca e natura, tra razionalismo e male radicale che altrove lo agitò tanto da costringerlo, appunto, alla rimozione – o a un compromesso in grado di ridurlo preventivamente a una specie di neutro diagramma escheriano.

Finché il picaro-bambino non viene sostituito da quella che la Serra definisce una pura voce, finché Calvino resta in mezzo al guado senza partire per la tangente della fiaba tutta esplicitata, proprio la sua vocazione a cogliere il dettaglio, a descrivere con urbana medietà le contraddizioni immobili del presente, gli permette di riflettere come pochi la mediocrità degli anni Cinquanta e le soglie del miracolo economico. Questi piccoli grandi libri grigiastri e malinconici, in cui l'umorismo s'inacidisce in satira, hanno senz’altro molti difetti, ma almeno altrettanto forte è la loro vitalità. Ed è la vitalità di una provvisoria, difficile anarchia: appartengono infatti all’unica fase in cui lo scrittore - eterno figlio bisognoso di obbedire e di ridurre la sua letteratura, con la più intelligente diligenza, agli indici culturali di volta in volta imperanti - si trova disorientato dalla vacanza del Padre, ed è costretto a fare un po’ da solo.

5. A questo punto, il mio discorso dovrebbe allargarsi e verificare nel dettaglio i suoi presupposti; invece è ora di chiuderlo, e quindi non mi resta che tentare un riassunto molto approssimativo. La cosa che più mi preme ricordare, mettendo insieme i pezzi, è che la ragionevole, accorta misura calviniana ha un doppio volto: utilissima a indicare la persistenza e l’importanza decisiva di ciò che le resta esterno e irriducibile, asseconda al tempo stesso la possibile corrività di un illuminismo fin troppo lineare, mai complicato – magari capziosamente complicato – dalle enigmatiche ombre barocche e neoplatoniche di Sciascia. Insomma: proprio lo «strutturalismo dal volto umano», come l’ha felicemente chiamato Paolo Febbraro, mentre costituisce un buon argine contro i fanatismi anche intellettualistici, riduce per contrappasso la portata dell’invenzione.

Il fatto è che gli schemi, i diagrammi e le geometrie hanno una ragion d’essere piena (cioè non limitata a un gratuito uso letterario delle metafore epistemologiche) solo quando implicano una visione radicalissima delle cose: quella, ad esempio, del miglior Bontempelli, che Luigi Baldacci giustamente considerava un antenato di Calvino, e un antenato assai più grande di lui. Sempre Baldacci ha poi indicato un’altra debolezza sintomatica dello scrittore: la comicità spesso scadente, proprio come quella di Gadda, e come quella di Gadda chiusa in cesellatissimi involucri formali che non la assolvono affatto, ma semplicemente deliziano gli accademici, fin troppo inclini a vedervi un’autorizzazione nobile al loro spirito di goliardi e di barzellettieri.

D’altra parte, se questo atticismo riduttivo mostra tutti i limiti dell’artigianato, ne mostra bene anche i pregi, e ci mette a disposizione una lezione tecnica di cui, in tempi di caduta verticale dell’alfabetismo letterario e dell’alfabetismo tout court, abbiamo urgentissimo bisogno. Tanto più che se Calvino, come artista, è per così dire un minore di punta, come didatta non teme confronti. Dalla prima maturità in poi, ancora più che un importante scrittore, è stato in effetti (non nelle Lezioni) un grande lettore che scrive, e che scrivendo i suoi apologhi interpreta e compendia, con una efficacia quasi senza paragoni, i suoi e nostri classici, da Stevenson a Nievo, da Ariosto ai philosophes. Da vero didatta, questo lettore non conosce affatto la leggerezza, non appare mai davvero spensierato e divagante: è invece scattante e marziale, formulare e animato in ogni riga da una ferrea volontà di tenere il punto. Non ci si stupirà, quindi, se anche per ragioni didattiche tende a trasformare gli intestini in ben depurati labirinti: delle viscere, infatti, non si dà scienza scolastica e artigianale comme il faut.

Questo, secondo me, è l’etimo esistenziale e stilistico che Calvino non ha voluto o potuto mettere in discussione. Perciò le sue riuscite maggiori le ottiene quando si dà una provvisoria coincidenza tra la coazione all’ordine, la disponibilità a discuterla, e delle occasioni formali o tematiche che per essere esaurite in modo adeguato non esigono tuttavia di rinnegarla. Lasciando ora da parte le operette di transizione, penso a certi stupendi racconti giovanili – Il giardino incantato, o Un pomeriggio, Adamo – in cui la realtà vegetale, infantile, con la sua carica seduttiva sempre implicita, si lascia riflettere spontaneamente nel levigato tratto calviniano senza il pericolo di tradimenti né di sterilizzazioni. Quanto ai brani già ricordati delle Città invisibili, e al capitolo finale di Palomar, lì la modesta comicità di tanti altri luoghi si allarga finalmente a un malinconico, arioso umorismo: e Calvino si mostra allora non solo un degno figlio di Bontempelli, ma anche del saviniano signor Dido e perfino del loro mentore, il vischioso e febbrile Pirandello.

Matteo Marchesini è nato nel 1979 a Castelfranco Emilia e vive a Bologna. Oltre ad alcuni libri per ragazzi, ha pubblicato la raccolta di versi Marcia nuziale (Scheiwiller 2009), le satire di Bologna in corsivo. Una città fatta a pezzi (Pendragon 2010), il romanzo Atti mancati (Voland 2013, entrato nella dozzina dello Strega) e i saggi letterari di Da Pascoli a Busi (Quodlibet 2014). Collabora tra l'altro con Radio Radicale, “Il Foglio” e “Il Sole 24ore”.