Scrittori a Cortina

In quella foto, Marguerite Duras sembra un’altra donna. Libera dai suoi tormenti, dal demone dell’alcol, dalla compagnia imprescindibile del male di vivere. È il gennaio del 1964, si trova a Cortina d’Ampezzo per un breve soggiorno. Vestita da sci, abbronzata, concede all’immagine un sorriso leggero, pronta ad affrontare le piste innevate insieme al compagno di allora: il giornalista Gérard Jarlot. Un tenebroso seduttore, grande bevitore e imbroglione, con cui stava vivendo una storia di amour fou, che genererà poi lo splendido romanzo Alle dieci e mezza di sera, d’estate.

In una lettera spedita il 10 gennaio da Belluno al figlio Jean Mascolo, che lei chiamerà sempre Outa, Duras non nasconde l’entusiasmo che le ha regalato quella breve vacanza cortinese: “Non c’è assolutamente nulla nella montagna che non mi piaccia”. E non deve stupire il fatto che una comunista come la Duras, attivissima nella Resistenza antinazista francese al fianco di François Mitterand, si trovasse a suo agio in uno dei posti più mondani d’Europa come Cortina. Perché “prima o poi di qui passano tutti”, scriveva Linuccia Saba allo scrittore e pittore Carlo Levi.

Lei stessa, la figlia del poeta triestino Umberto Saba, lassù tra le montagne ampezzane si sentiva finalmente libera. Proprio lei, che avrebbe potuto diventare un’ottima giornalista, una critica cinematografica, se non fosse rimasta troppo a lungo all’ombra di una madre soffocante e di un nevrotico padre che viveva per il suo Canzoniere, tanto da condannare lo splendido romanzo Ernesto a rimanere incompiuto: “Altrimenti mi ammazza le poesie”.

Senza scordare che Linuccia non è mai riuscita a liberarsi nemmeno dalla prigione del matrimonio con Lionello Zorn Giorni. Anche se, nel suo cuore, c’era posto solo per Carlo Levi, amorosamente soprannominato Puck, lo scrittore di Cristo sì è fermato a Eboli e Le parole sono pietre.

A Cortina, la Duras aveva tanti estimatori. Lo testimonia la scrittrice Lea Quaretti, capace di vivere felicemente la sua storia d’amore con l’editore e scrittore vicentino Neri Pozza solo quando approdava nell’ultima casa di Cojana ai margini del bosco. Nel libro Il giorno con la buona stella (pubblicato dalla rinnovata casa editrice Neri Pozza nel 2016), annotava: “Così piccola e minuta, affondata nel grosso golf rosso, Duras ha un sorriso carezzevole e dolce, e nello stesso tempo sicuro e forte… Il suo Hiroshima mon amour mi era piaciuto moltissimo. Buzzati è entusiasta del suo romanzo Moderato cantabile. Ha una personalità fortissima”.

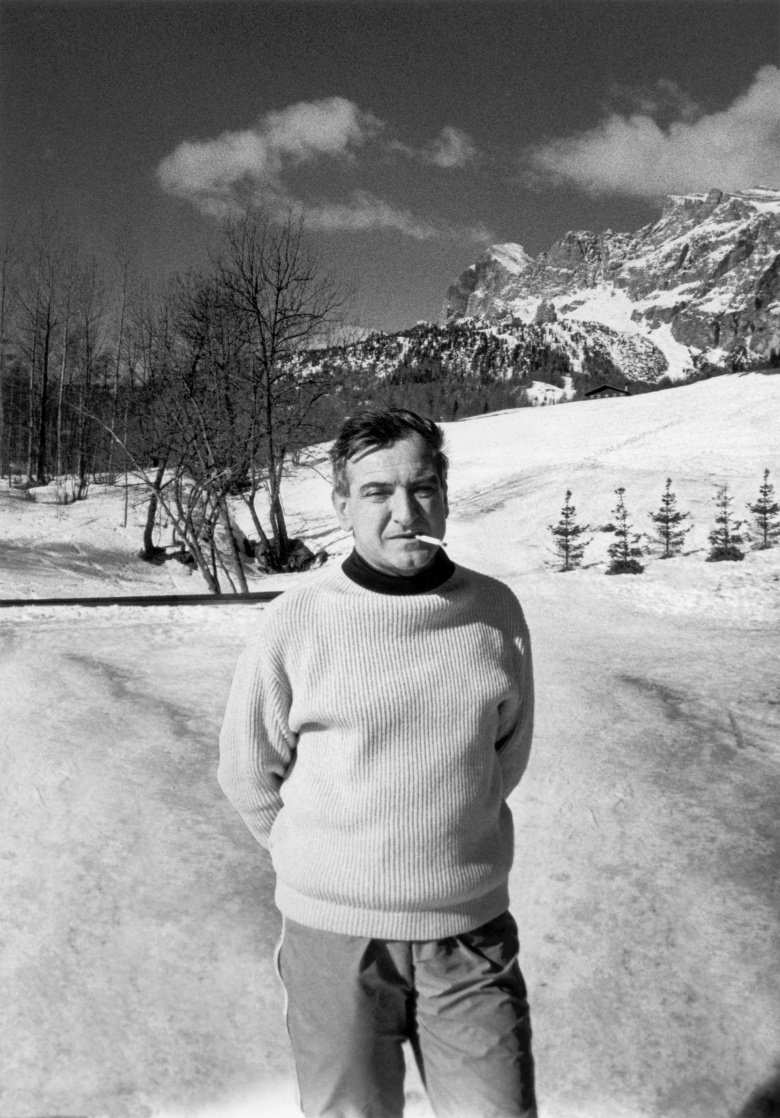

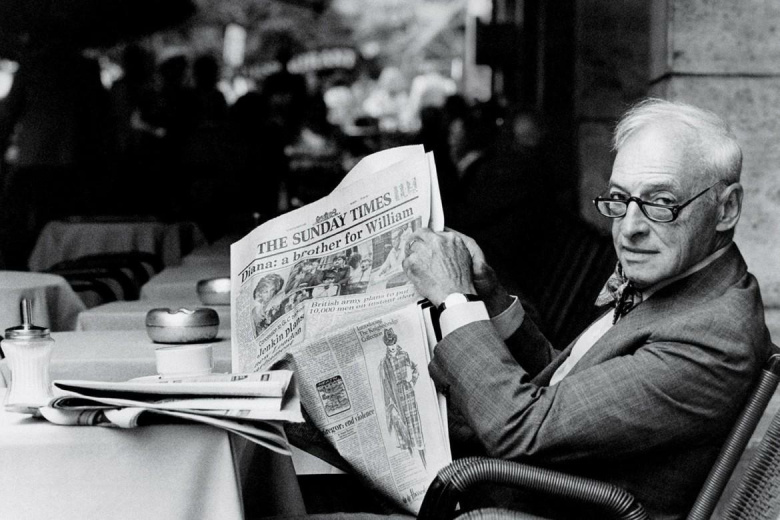

Però, a ben guardare, la dichiarazione d’amore più roboante dedicata a Cortina l’ha scritta Ernest Hemingway. In una lettera spedita a Ernest Walsh nel 1925, Mister Papa, lo scrittore con il carisma e il phisique du rôle da attore di Hollywood, la definiva “il paese più dolce della Terra che io abbia conosciuto”.

Del resto, non è un mistero che lo scrittore di Addio alle armi, Festa mobile, Per chi suona la campana e Il vecchio e il mare, si sentisse trattato dai cortinesi come un principe ereditario. Memorabili le sue bevute al bar dell’Hotel de la Poste, le brocche di Bloody Mary preparate dalla moglie-geisha Mary, le ore trascorse a battere i tasti di una macchina da scrivere portatile tedesca.

In una lettera spedita da Cortina a Fernanda Pivano, in cui la invitava a raggiungerlo, Mister Papa esprimeva il suo incantamento per quell’angolo di Dolomiti. Anche se, in seguito, non avrebbe esitato a sottolineare gli aspetti della vita cortinese che lo infastidivano di più. Per esempio, quando i paparazzi si appostavano fuori della sua casa, lui non aveva remore a esternare un prorompente disagio: “Scrivere non è sempre facile specialmente quando vi sono fotografi in giro… a volte Mr Papa si rompe i coglioni”.

Vero è che prima a Latisana, e poi ai piedi delle Tofane, aveva preso forma quella che sarebbe stata l’ultima, travolgente storia d’amore di Hemingway con la giovane baronessa veneziana, di origine dalmata, Adriana Ivancich. Trasfigurata nel personaggio femminile della diciannovenne nobildonna Renata nel romanzo Di là dal fiume e tra gli alberi. Normale che, da quel momento, i paparazzi dessero ancor di più la caccia al Premio Nobel, come fosse una divetta del cinema beccata a flirtare.

Storie queste che, unite a tantissime altre, meritano di avere un posto fisso nella memoria. Tanto che adesso, Cortina ha voluto dedicare agli scrittori un museo del tutto innovativo. Un omaggio fatto di parole e ricordi immerso nello splendore delle Dolomiti. Si chiama “Accadde a Cortina”, lo ha ideato Francesco Chiamulera, anima e mente di quel gioiello di Festival che è Una Montagna di Libri, con il supporto di Comune, Regione Veneto e di diversi altri sponsor.

"Accadde a Cortina”, che prende il nome dall’incipit dell’omonimo elzeviro scritto da Goffredo Parise per il “Corriere della Sera” nel 1980, è il progetto perfetto per trascinare la letteratura lontano dalle polverose biblioteche e dalle paludate aule universitarie. Per calarla nella vita pulsante di un territorio che da sempre si è votato al turismo.

Capita così, saltabeccando tra la partenza delle piste delle Tofane, il centralissimo Corso Italia e lo Stadio del Ghiaccio, Malga Ra Stua e il Rifugio Palmiri, la buzzatiana Croda da Lago dal profilo gotico e il Rifugio Vandelli, di scoprire che Eugenio Montale nel 1973 ha dedicato versi al Lago del Sorapis nel ricordo della sua Mosca, la moglie Drusilla Tanzi scomparsa nel 1963, che ribattezzò “insettino mio”: “Fu quello il nostro lago, / poche spanne d’acqua, due vite troppo giovani / per essere vecchie, e troppo vecchie per sentirsi giovani”.

Proprio Parise, mentre andava scrivendo assai lentamente i suoi Sillabari, confessava in una lettera al maestro di sci Giorgio Peretti: “La mia unica, sola, grande passione nella vita, oltre alla letteratura, è la neve. La qualità della neve, il firn, lo sci, amo Cortina come lei non può sapere”.

Lo scrittore vicentino aveva iniziato a lavorare a un nuovo romanzo, La neve, che non è mai riuscito a finire. Anche perché gli sarebbe piaciuto molto, come diceva in dialetto veneto all’amica Rachele Padovan, che in tivù invece di intervistarlo sul suo lavoro letterario “i me riprendesse, mica tanto, un minuto e meso, intanto che scio, perché son braveto, satu?”.

Lo scrittore britannico E.M. Forster nella novella The eternal moment, che anticipava di qualche tempo il suo acclamato romanzo Camera con vista, s’era deciso a trasformare Cortina nell’enigmatica Vorta. Mentre il canadese Saul Bellow, Premio Nobel per la letteratura nel 1976, accanto a gioielli come Le avventure di Augie March. Il re della pioggia, Herzog e Il dono di Humboldt, aveva ambientato in parte a Cortina il racconto La sparizione, riproposto nel 2023 nella traduzione di Masolino d’Amico in un Oscar Mondadori Baobab con prefazione di Janis Bellow, l’ultima delle sue cinque mogli.

Questo cameo narrativo ruota attorno a Clara Velde, zarina delle giornaliste della moda, che pur venendo dalla campagna è diventata una sofisticata newyorchese. E che saprà dimostrare la sua grande disponibilità a cambiare per amore quando sparirà l’anello di smeraldo, simbolo della passione per Ithiel “Teddy” Regler, influente consigliere del Pentagono. L’unico uomo che lei ha davvero amato, pur senza mai sposarlo.

Fermandosi a leggere i diciotto totem sparsi per il territorio (con i testi in italiano e inglese letti, grazie a un piccolo escamotage tecnologico, da ottimi attori; ma on line saranno disponibili anche in ampezzano) non si potrà fare a meno di imbattersi nelle parole di molti altri scrittori che hanno amato e cantato Cortina: da Mario Rigoni Stern a Giovanni Comisso, da Andrea Zanzotto a Filippo de Pisis, da Guido Piovene alla “scandalosa” Milena Milani della Ragazza di nome Giulio, da Alberto Arbasino a Alberto Moravia.

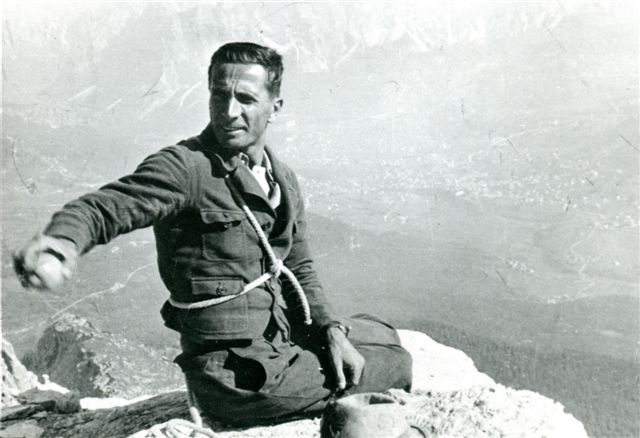

Eppure, nessuno come Dino Buzzati è riuscito a trasfondere nei suoi scritti dedicati a Cortina, e alle montagne ampezzane, quel senso di piacere estatico, di inquietudine, di rapimento dei sensi e di attraversamento del mistero. Basterebbe rileggere il finale dell’elzeviro Ma le Dolomiti cosa sono?, pubblicato nel 1956, e inserito poi all’inizio del secondo volume di I fuorilegge della montagna, curato da Lorenzo Viganò per Mondadori nel 2010. Là dove dice che, per decifrare il fascino di simili colossi di pietra bisogna allontanarsi dal ritratto stereotipato che ne forniscono le cartoline illustrate e scoprire la loro personalità segreta, decifrando le voci che rimbalzano tra i muraglioni di pietra e i boschi. Imparando, al tempo stesso, a riconoscere le tonalità di colore della dolomia.

Alla fine, Buzzati si chiede: “Da tutto questo, per chi guarda dal fondo delle valli, che colore risulta? È bianco? giallo? grigio? madreperla? È color cenere? È riflesso d’argento? È il pallore dei morti? È l’incarnato delle rose? Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?”.

C’era chi, pensando a Cortina, non poteva fare a meno di ricorrere al linguaggio della poesia. Basterebbe citare Hugo von Hofmannsthal, che Claudio Magris definisce “l’ultima, grande voce del mito asburgico”, per assistere alla trasformazione della cittadina ampezzana in un territorio che confina con quello dei sogni. Scriveva il poeta viennese in Sommerreise del 1903: “La sua bellezza è simile alla bellezza di quella grande nube lassù, pesante e oscura eppure luminosa, anzi illuminata da luce propria e prossima a dissolversi in alto nel vapore d’oro; altrettanto bello come questa nube con le insenature che si fondono è il nome della regione: è il Cadore”.

“Accadde a Cortina” non poteva mancare l’appuntamento con il cinema. Perché è vero che la settima arte ha contribuito, in maniera massiccia, a consolidare il mito della perla delle Dolomiti. Basterebbe guardare le foto scattate tra lo Stadio del Ghiaccio e l’Hotel Miramonti, che ritraggono una splendente Brigitte Bardot, o sorridere per le smorfie del fasullo Conte Max, che aveva la faccia da schiaffi di Alberto Sordi. E poi, dalle parti del Faloria sono comparsi pure Roger Moore nei panni di 007-James Bond e Peter Sellers irresistibile Pantera Rosa, affiancato da una luminosa Capucine.

Affascinante l’omaggio dedicato alle viaggiatrici inglesi dell’800: donne libere, del tutto incapaci di piegarsi alle convinzioni bigotte dell’epoca, come Amelia Edwards ed Elizabeth Tuckett, che per prime si avventurarono in questo territorio decantandone il fascino. E seminarono non pochi turbamenti tra le mamme e le nonne d’Ampezzo, che non riuscivano a darsi pace per il fatto che quelle coraggiose solcassero il mondo tutte sole.

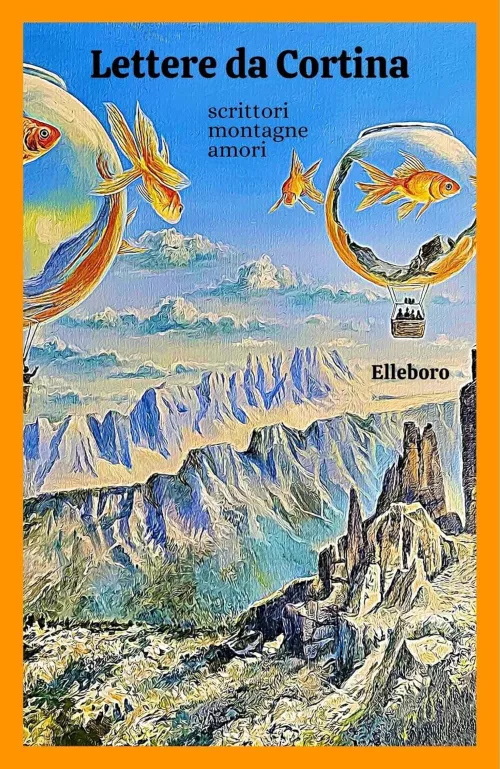

Un documentato e godibile compagno di questo viaggio en plein air è, senza dubbio, il libro Lettere da Cortina, progetto di Lorenzo Notte con Roberta Scagliarini di Elleboro Editore (pagg. 390, euro 20), pubblicato nel 2024 con una prefazione di Chiamulera. Un lavoro di ricerca, catalogazione, racconto e rivelazione di tutto quello che ruota attorno al rapporto di Cortina con scrittori, poeti, editori, artisti, protagonisti della cultura e della mondanità. Una lettura capace di incuriosire e stupire anche chi è convinto di sapere tutto, o quasi, sul ‘900 letterario. E, perché no, anche un po’ pettegolo.

In fondo, Cortina è sempre stata un luogo a parte. Familiare e rumorosa, intima e festosa. Proprio come la raccontava Alba de Céspedes in un elzeviro dal titolo Un mestiere misterioso, pubblicato da Epoca nel marzo del 1959.

Proprio a Cortina, la scrittrice di Quaderno proibito e La bambolona aveva trovato rifugio dopo il doloroso naufragio del suo secondo matrimonio con il diplomatico Franco Bonous. “Prima dell’arrivo o dopo la partenza di forestieri – spiegava –, Cortina riassume il suo aspetto consueto, familiare. Allora chi rimane o chi arriva, soprattutto se è già noto, si sente parte di una bonaria comunità che lo riconosce, lo accoglie e non intende sfruttare il suo soggiorno. E che, anzi, stabilisce tra lui e i turisti rumorosi e festosi una differenza che va a tutto suo vantaggio”.