La Nona di Beethoven: due secoli di mito

La Nona di Beethoven ha una connotazione politica molto peculiare. L’Inno alla Gioia, che la conclude, è considerato un simbolo universale non solo dell’arte dei suoni ma del pensiero nato durante l’Illuminismo, rappresentazione sonora della libertà e della pace nella fratellanza fra gli uomini. Eppure, nel corso della sua storia bicentenaria è stato spesso oggetto di mistificazione ideologica. Come ha raccontato il filosofo Slavoj Žižek nel documentario The Pervert’s Guide to Ideology (2012, regia di Sophie Fiennes), durante il Novecento ne hanno fatto un uso strumentale praticamente tutti i totalitarismi al potere sul pianeta. E se nel 1972 il Consiglio d’Europa lo ha adottato, suggellando l’adesione ideale del Continente al senso originale del messaggio creato dal musicista tedesco, negli stessi anni lo utilizzava come Inno anche il regime razzista e segregazionista della Rhodesia. In entrambi i casi, tralasciando le parole originali.

La popolarità planetaria della Nona è peraltro sostanzialmente limitata appunto al movimento finale, durante il quale coro e solisti cantano – accompagnati dall’orchestra – alcune strofe dell’ode Alla Gioia di Friederich Schiller (1759-1805). Estrapolata dal contesto e privata del testo, la meravigliosa melodia beethoveniana, oltre che protagonista su versanti politici anche molto lontani fra loro, è da tempo pervasiva nella cultura post-moderna, il più delle volte lontano dalle sale da concerto. È diventata un “greatest hit” sfruttato dal cinema – anche d’autore: Arancia Meccanica di Stanley Kubrick la propone in versione deformata dal sintetizzatore – e dalla pubblicità, soggetta a innumerevoli rivisitazioni o trasformazioni mediatiche. Oltre le strumentalizzazioni e le banalizzazioni, è innegabile che ad essa si debba se le istanze solidaristiche e umanitarie delineate nei versi di Schiller sopravvivono anche in assenza delle parole, in virtù di una identificazione/sovrapposizione semantica fra suono e testo che probabilmente non ha eguali. È un fenomeno che non mostra segni di cedimento neanche in questi anni oscuri, così drammaticamente lontani dallo spirito beethoveniano.

Eppure, il Finale in cui brilla questa gemma è la parte musicalmente meno risolta della composizione, la più controversa nelle valutazioni storico-musicologiche. Che sono invece unanimi nel considerare i movimenti precedenti tra i frutti più significativi del tardo stile del compositore. È soprattutto grazie alla loro potenza e alla loro profondità che la Nona viene considerata un capolavoro epocale, degno di stare a fianco degli ultimi Quartetti, della Missa Solemnis, delle Variazioni su un tema di Diabelli e delle ultime Sonate per pianoforte. E naturalmente, un caposaldo del repertorio concertistico.

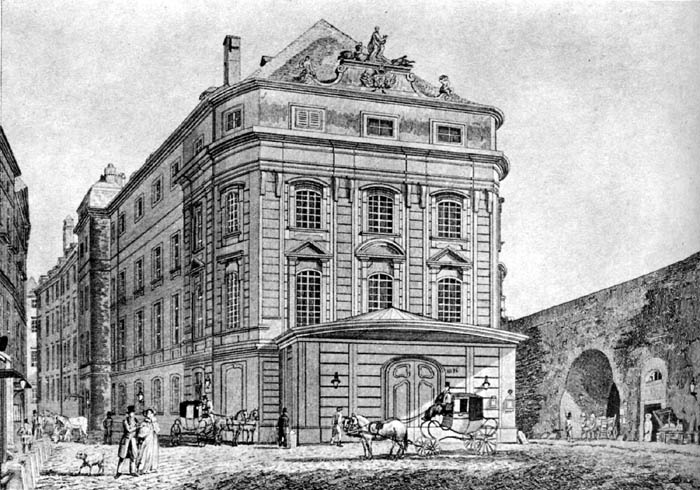

La prima esecuzione avvenne esattamente due secoli fa, il 7 maggio 1824, nel teatro di Porta Carinzia a Vienna. Secondo gli accordi intercorsi con la Philharmonic Society di Londra, che aveva commissionato il lavoro, il debutto doveva tenersi nella capitale inglese, ma Beethoven, attirato dalla prospettiva economica di un’accademia a suo favore, non mantenne i patti e decise di puntare sul pubblico della città in cui viveva. Il programma della serata comprendeva anche l’Ouverture La consacrazione della casa, nonché il Kyrie, il Credo e l’Agnus Dei della Missa Solemnis. Il grandioso affresco sacro era stato completato nel 1823 per la consacrazione vescovile dell’arciduca Rodolfo, augusto allievo del compositore, ed era stato eseguito per la prima volta a San Pietroburgo solo un mese prima. Le tre parti in programma erano state definite Inni, per aggirare l’interdizione all’esecuzione di musica sacra in un teatro.

L’aneddotica intorno all’evento è vasta. Al centro dei racconti c’è l’episodio in cui Beethoven, ignaro degli applausi a causa della sordità e per il fatto che dava le spalle al pubblico (si era sistemato a lato del podio), venne fatto girare dal “direttore effettivo” Michael Umlauf e solo così si rese conto dell’entusiasmo dei presenti. Dal punto di vista economico, tuttavia, il risultato fu molto lontano dalle aspettative del compositore, che pagate le spese si trovò con un modestissimo guadagno. Il suo segretario Anton Schindler, che gli aveva incautamente prospettato un sicuro beneficio economico, fu aspramente rampognato. Un paio di settimane più tardi, il 23 maggio, una seconda esecuzione non ebbe, dal punto di vista dell’incasso, esito molto migliore.

Pur nella generale coscienza della sua straordinarietà (in senso letterale), le accoglienze della Nona non furono sempre di totale apprezzamento. In particolare, il Finale suscitò nei contemporanei, e a lungo nell’Ottocento, reazioni contrastanti. Fra le più pungenti, si annovera la sortita del violinista e compositore Louis Spohr: «Il Finale della Nona mi sembra così mostruoso e insulso, e, nei riguardi della concezione dell’ode schilleriana, così triviale, che ancora non riesco a capire come l’abbia potuto scrivere un genio come Beethoven». Oltre mezzo secolo più tardi (la prima italiana si tenne solo il 18 aprile 1878 nella Sala dei concerti del Conservatorio di Milano per iniziativa della Società del Quartetto, direttore Franco Faccio), Giuseppe Verdi non era su posizioni molto differenti: «La Nona è sublime nei primi tre tempi, pessima come fattura nell’ultima parte». Lo stesso Richard Wagner, della Nona il massimo (ma tendenzioso) apologeta, tanto da farne il fondamento e la “chiave artistica” del dramma musicale e dell’opera d’arte dell’avvenire, ammetteva che «l’ultimo movimento con il coro è decisamente la parte più debole».

I primi tre movimenti, esclusivamente strumentali, furono composti nel 1823, fra l’inizio dell’anno e l’autunno. In essi il linguaggio beethoveniano trova la sintesi fra le tensioni idealizzate dei capolavori sinfonici di mezzo, la Terza e la Quinta in particolar modo, e la lucida assolutezza messa a punto con la Settima.

Ciò avviene grazie allo stile creato dal musicista nel suo ultimo decennio, basato su complesse trame polifoniche e su una scrittura nella quale le Variazioni diventano organiche agli sviluppi tematici tipici del sonatismo classico. Attraverso procedimenti squisitamente musicali, dunque, l’individualismo epico ed eroico che aveva nutrito di sé le fasi più vibranti del sinfonismo precedente si trasforma e realizza una visione totalizzante, etica e universale. Il tutto con una dilatazione della forma in senso monumentale, fino ad allora impensabile, che però trova sempre una interiore giustificazione strutturale, e dunque un equilibrio che nei momenti migliori esalta la nobiltà del linguaggio orchestrale.

Come nella Terza, il movimento iniziale, Allegro ma non troppo, un poco maestoso, si distende in un immenso organismo sonatistico a partire da un tema principale denso e drammaticamente connotato, che finisce per assumere rilevanza sostanziale. A differenza della Terza, non si entra nel contesto con bruciante nettezza di carattere eroico (i due accordi a tutta orchestra), ma il motivo sembra nascere dal “suono indistinto” degli archi e dei corni, in “pianissimo”, e percorre una strada tortuosa ed espressivamente inquietante, spesso armonicamente indefinita, prima di affermarsi impetuosamente. Sono le fondamenta di un’architettura complessa, in cui convivono i princìpi di una continua sottile elaborazione motivica, e l’innesto di una sostanziale trama polifonica, che nello sviluppo si coagula in corruschi soggetti di Doppia Fuga. Non c’è più declamazione in senso epico, è superata anche la dialettica infuocata dei principi contrastanti che aveva innervato la Quinta: dalla fase eroica si è giunti a quella speculativa, in cui il pensiero musicale disegna gli astratti elementi di un faticoso percorso verso il raggiungimento della metafisica coscienza universale, percorso che nella Coda, con il drammatico ostinato degli archi, si “congela” plasticamente in tragica incertezza.

Il secondo movimento è uno Scherzo: seppure non indicato espressamente con questo termine (come era avvenuto nella Settima), il Molto vivace ne presenta l’estroverso e incisivo carattere, compresa una sezione alternativa (il Trio) di coinvolgente e naturalistica leggerezza, nella quale la strumentazione trova una brillantezza del tutto particolare, rispetto alla tinta della Sinfonia nel suo complesso.

La più concreta e affascinante affermazione in ambito sinfonico degli scenari estetici e speculativi tipici del “tardo stile” si ha con l’Adagio molto e cantabile che segue, uno di quei movimenti lenti dell’ultimo Beethoven in cui il fascino di una trasognata dolcezza melodica si trasfigura in pura meditazione poetica. Adagio cantico aveva abbozzato il compositore in appunti sparsi risalenti ancora al 1818: il totalizzante senso religioso che in effetti promana da questa pagina sembra realizzare con sovrumana purezza gli ideali della spiritualità laica beethoveniana. La lingua adottata per questa meditazione trascendentale è quella della Variazione, che sviluppa la semplicità sublime del tema iniziale in una iridescente tavolozza timbrica, in una serie di mutazioni intime e sottili, che attraversano le varie famiglie di strumenti con una chiarezza e insieme con una profondità di rarefatto, ma compiutissimo eloquio sinfonico, che si spegne progressivamente, con immutabile serenità.

L’intenzione di inserire una parte corale-strumentale nella forma sinfonica classica era stata coltivata a lungo da Beethoven e sperimentata già nel 1808, all’epoca della Quinta e della Sesta, con la Fantasia per pianoforte, coro e orchestra op. 80. La forma è qui del tutto particolare: il brano si apre con un’ampia introduzione, una sorta di Toccata al modo antico, affidata al solo pianoforte; segue un cauto e progressivamente sempre più declamatorio ingresso dell’orchestra, che in sviluppo variatistico porta al massiccio intervento corale conclusivo. I versi sono attribuiti al poeta Christoph Kuffner: letti nella prospettiva di quel che poi sarebbe stato, suonano insieme giustificazione dell’esperimento e premessa della successiva e decisiva prova. «Quando domina la magia dei suoni – dicono fra l’altro – e la sacra parola si esprime, allora il meraviglioso si manifesta». La melodia ha qualche carattere che preannuncia il “tema della Gioia”.

Nonostante continuasse a meditare di inserire la voce in una Sinfonia (e in maniera decisamente più complessa e completa di quanto abbozzato nella Fantasia), ancora nel 1823, nel pieno dell’elaborazione decisiva, Beethoven era tutt’altro che deciso a concludere la Nona con solisti di canto e coro. Anzi, aveva già largamente abbozzato un grande Allegro, che in seguito fu riutilizzato per l’ultimo movimento del Quartetto op. 132. Solo nell’autunno di quell’anno la decisione fu presa. E la scelta del testo cadde – fatalmente, viene da dire – sulla popolare ode Alla Gioia, pubblicata da Schiller nel 1786 e prediletta dal compositore al punto che la si può considerare una sorta di ossessione che lo accompagnò per tutta la vita.

Il poeta, nei suoi ultimi anni, non sarebbe stato altrettanto entusiasta di questo suo lavoro, considerato il frutto di una fase sorpassata della sua arte. E avrebbe proceduto a una serie di aggiustamenti in chiave meno dichiaratamente radicale per una nuova edizione, uscita postuma nel 1808. Scomparve ad esempio il verso “Gli accattoni diverranno fratelli dei prìncipi”, sostituito dal più innocuo “Tutti gli uomini diverranno fratelli”. Gli interventi non fecero diminuire la notorietà e il favore con cui il pubblico continuò a considerare questo lavoro. Al proposito, era considerazione diffusa nei Paesi tedeschi che solo il timore della censura avesse consigliato a Schiller di utilizzare la parola “gioia” invece che “libertà”. A fare diventare almeno per una volta realtà questa supposizione ci pensò Leonard Bernstein il giorno di Natale del 1989, in occasione di una storica esecuzione della Nona a Berlino poche settimane dopo la caduta del Muro: il direttore americano dispose appunto che solisti e coro, invece di Freude (gioia), dicessero ogni volta proprio Freiheit (libertà).

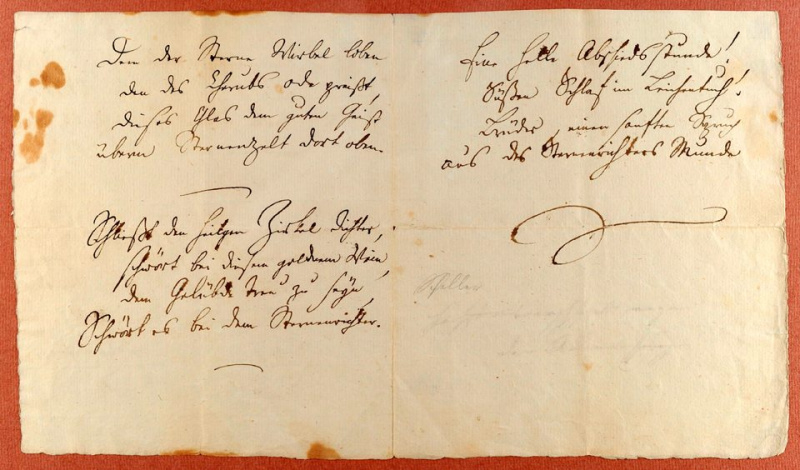

Esaltazione dell’attività umana e della moralità insita in essa, fino alla realizzazione della fratellanza universale, momento in cui il regno della ragione si afferma sulla Terra e la storia giunge a positivo compimento, il poema schilleriano – originariamente destinato alla lettura nelle logge massoniche – era certamente noto a Beethoven fin dall’epoca della prima edizione. La sua intenzione di musicarlo risale infatti perlomeno al 1792, anno in cui un docente dell’università di Bonn scrisse alla moglie del poeta per annunciarle che il ventiduenne promettente compositore era intenzionato a musicare An die Freude. A partire dal 1798, si cominciano a trovare nei quaderni beethoveniani appunti melodici su versi sparsi dell’ode, e già verso il 1804 secondo i musicologi ci si trova di fronte a qualcosa che ha una chiara parentela con quello che sarà il definitivo “tema della Gioia”. Il motivo era già comparso in precedenza: ancora nel 1795 Beethoven ne aveva utilizzato uno piuttosto simile nel Lied Gegenliebe su versi di Gottfried Bürger. Ma non era quello il momento della sua definitiva fioritura. Non lo era all’epoca della Fantasia op. 80, in cui fu impiegato in forma modificata. E non lo era neanche durante l’estate del 1812, quando l’idea di un’Ouverture sinfonico-corale sul poema schilleriano venne abbandonata ben presto; il materiale tematico abbozzato per questo progetto confluì tre anni più tardi nell’Ouverture Per il giorno onomastico, op. 115: un altro “cippo” lungo il tortuoso percorso creativo di questa melodia destinata a entrare nel Pantheon della mitologia culturale del nostro tempo.

Il momento arrivò quando il relativamente recente progetto di una Sinfonia con cori e la trentennale “idea fissa” di musicare l’ode Alla Gioia combaciarono nella pur sofferta decisione di dare un Finale vocale-strumentale alla Nona. Beethoven musicò solo nove strofe delle ventiquattro che compongono il poema e non esitò a cambiarne l’ordine, evidentemente concentrato esclusivamente sulle sue intenzioni creative, sulla sfida di assegnare alla parola schilleriana il messaggio musicale universale che gli stava a cuore.

La soluzione alla necessità di evitare una cesura troppo netta fra la grande parte solo strumentale che precede e quella corale fu risolta – sempre nell’ambito della forma variata che è il perno intorno al quale si muove tutta la Sinfonia – con un’ampia introduzione orchestrale. Ancora, come “mediazione” rispetto ai contenuti letterari schilleriani, Beethoven decise, dopo molte incertezze, di affidare al baritono una sorta di breve Prologo («O Freunde, nicht diese Töne»: «Amici, bando a queste note! Ne intoneremo di più dolci, tutti assieme, e di più gioiose»). Una contraddizione abbastanza singolare, visto che poco prima il “tema della Gioia” è già stato declamato a tutta orchestra, anche se subito seguito dalla ripetizione dell’angoscioso attacco dell’ultimo movimento.

Dopo le trascendentali dolcezze dell’Adagio molto, l’irruzione del Finale, aperto da un terrificante accordo dissonante a tutta orchestra, subito seguito da quella che Wagner chiamava “fanfara del terrore”, è una vera e propria scossa elettrica, un colpo di teatro che si sviluppa secondo linee volutamente drammatiche. Inizialmente, l’unica contrapposizione all’apocalittica determinazione di fiati e ottoni consiste in un recitativo affidato ai violoncelli e ai contrabbassi. Quindi, con impatto emotivo ben diverso rispetto alla loro prima apparizione, si riaffacciano i temi principali dei tre movimenti precedenti, e ogni volta gli archi bassi si incaricano di contrastarne il passo, a loro volta attenuando l’impatto del loro risentito fraseggiare. Ed è proprio a violoncelli e contrabbassi che tocca introdurre il “tema della Gioia”. La melodia appare dapprima quasi ai limiti dell’udibile, poi inizia a scalare le tessiture degli archi: la contemplano, si direbbe, le viole, mentre i fagotti si abbandonano a una fioritura dell’immortale motivo; se ne impadroniscono i violini, mentre le fioriture passano agli archi bassi, infine esulta nella piena orchestra, con gli ottoni che sfavillano.

L’apoteosi sembra già compiuta, ma come aveva scritto il poeta Kuffner, perché il meraviglioso si manifesti occorre che si esprima la sacra parola. Dopo il recitativo del baritono, le strofe di Schiller scelte da Beethoven sono intonate lungo un’ampia serie di Variazioni, che mantengono il senso della forma anche se la scrittura manifesta le difficoltà di adesione alla struttura (resa più complessa dagli sviluppi polifonici) che generazioni di critici hanno sottolineato. Lo stesso rapporto fra le voci soliste e il coro non trova l’equilibrio ideale per giungere al completo approfondimento del senso della parola cantata. Non in essa, dunque, consiste il più autentico messaggio di questa Sinfonia, ma nel suo linguaggio “assoluto”, incarnato nella forma classica con sbalorditiva novità espressiva.

Quale svolta il compositore abbia realizzato è riassunto nel più celebre passo dell’elogio funebre che il poeta Franz Grillparzer dettò meno di tre anni dopo la prima esecuzione della Nona (Beethoven morì il 27 marzo 1827): «Chi verrà dopo di lui non continuerà, dovrà ricominciare, perché questo precursore ha terminato l’opera sua dove finiscono i limiti dell’arte». Considerando i tormenti della Sinfonia per tutto l’Ottocento e la crisi vissuta dalla musica nel Novecento, una profezia avverata.

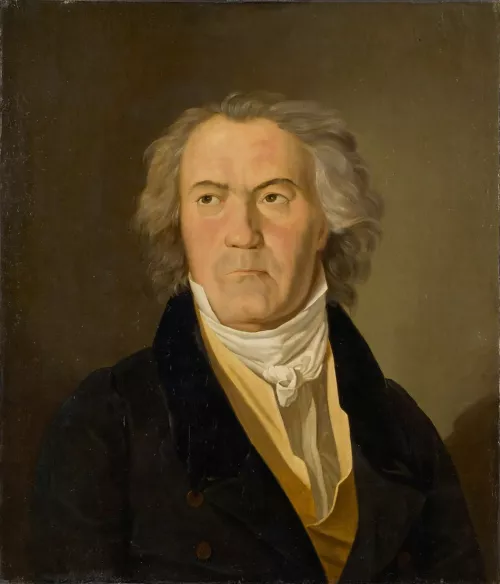

In copertina, Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865), ritratto di Beethoven all’epoca della composizione della Nona (1823).