Schoenberg, la rivoluzione dimenticata

Nella primavera del 1913 la modernità in musica vive in Europa due “battesimi” tumultuosi, due epocali “eventi-scandalo” singolarmente simili nelle circostanze pratiche ma assai diversi per importanza storica e persino per notorietà di narrazione.

A Parigi il debutto del balletto Le Sacre du Printemps – 29 maggio, Théâtre des Champs-Élysées, musica di Igor’ Stravinskij, coreografia di Vaslav Nijinskij – si svolge fra clamorosi dissensi ma ben presto viene percepito come una sorta di simbolico atto di nascita della musica nel Novecento, determinando la definitiva affermazione del compositore russo. Per quasi sessant’anni, fino alla morte avvenuta nel 1971, Stravinskij rimarrà al centro della scena.

A Vienna, due mesi prima (31 marzo, Sala Grande del Musikverein), la gazzarra è probabilmente più accesa e ha un esito molto più controverso. Al centro delle contestazioni ci sono Arnold Schoenberg e i suoi due più importanti allievi, Anton Webern e Alban Berg. La Kammersymphonie n. 1 del primo (un brano per 15 strumenti risalente al 1906), i Sei Pezzi per orchestra op. 6 del secondo (1909) e alcuni Lieder del terzo (1912) accendono una vera e propria rissa fra contestatori e difensori dei musicisti. Volano ceffoni – con successivi strascichi giudiziari – e deve intervenire la forza pubblica, imponendo la conclusione anticipata del concerto. Salta l’esecuzione dei Kindertotenlieder di Gustav Mahler, che dovevano chiudere il programma come omaggio al compositore scomparso due anni prima, mentore e sostenitore dello stesso Schoenberg.

La musica d’avanguardia della cosiddetta “Seconda Scuola di Vienna” conosce quella sera uno dei momenti più critici del suo complicato rapporto con gli ascoltatori. In realtà, il pubblico viennese – ben più conservatore di quello parigino – aveva da tempo un conto aperto con Schoenberg, al quale non perdonava nulla o quasi. Uno dei suoi rari successi si era registrato nella stessa sala poco più di un mese prima, il 23 febbraio, in occasione della prima esecuzione assoluta dei Gurrelieder per cinque voci soliste, narratore, quattro cori e un’orchestra immensa: composizione colossale in realtà risalente in larga parte a oltre un decennio prima e intrisa ancora di un denso wagnerismo. Ma in generale era deciso e acceso il rifiuto della radicale innovazione di cui era portatrice la nuova musica schoenberghiana: brani caratterizzati dalla sostanziale cessazione dei nessi armonici classici, da quella che il musicista definiva “emancipazione della dissonanza” e oggi chiamiamo atonalità, da scelte formali slegate da ogni tipo di tradizione.

La diffidenza e spesso l’ostilità del pubblico erano destinate a diventare una costante nella vicenda artistica e biografica di Schoenberg, con pochissime eccezioni. E del resto per tutta la vita, inflessibilmente, il compositore si sarebbe guardato dal cercare un rapporto meno problematico con i suoi ascoltatori, nel nome di un rigore etico-creativo con poche analogie nella storia della musica.

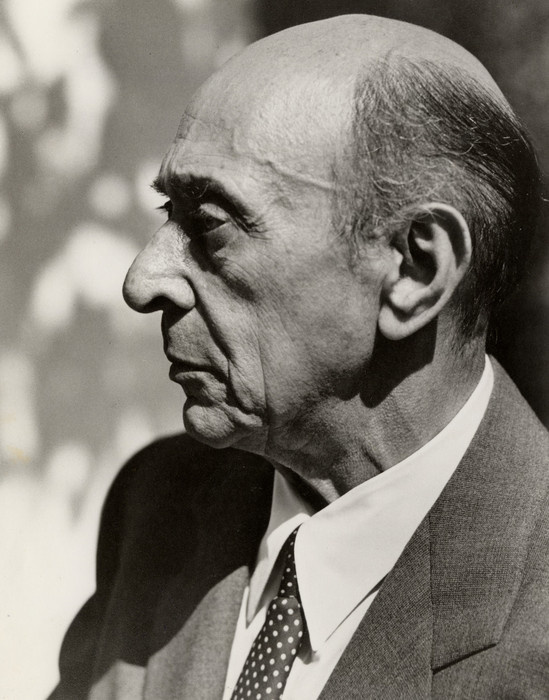

Così oggi – a 150 anni dalla nascita, avvenuta il 13 settembre 1874 – il “caso Schoenberg” si presenta complesso e contraddittorio. Consolidata è la consapevolezza del ruolo “fondativo” nella nuova musica, interpretato dal compositore fin dall’inizio del secolo e poi negli anni Venti e Trenta, fra Berlino e l’esilio americano. Schoenberg è stato il primo e forse più importante rappresentante dell’Espressionismo in musica e l’inventore della dodecafonia, e questo lo consegna alla storia. In seguito, nei suoi ultimi anni e fino alla morte avvenuta a Los Angeles il 13 luglio 1951, è parsa rilevante la sua influenza sulla musica del Novecento, anche in virtù della sua incessante attività didattica. Col passare del tempo e l’affievolirsi di molte dispute più ideologiche che musicali, però, si è cominciato a prendere atto del fatto che la cosiddetta Seconda Avanguardia, nata a Darmstadt in suo nome dopo la Seconda guerra mondiale, lo aveva rapidamente lasciato ai margini, prendendo come nume tutelare il suo allievo Webern, portatore di uno stile molto più radicale. E di recente è stato inevitabile constatare che la sua musica è spesso trascurata nelle programmazioni, quasi del tutto assente dal repertorio.

In un libro uscito nel 2023 negli Usa e pubblicato alla fine di agosto in Italia (Schönberg – Perché ne abbiamo bisogno, Il Saggiatore, pagg. 256, € 27,00), lo storico della musica Harvey Sachs annota che durante la stagione 2018-19 solo una fra sei delle maggiori istituzioni sinfoniche internazionali (quelle ben note con sede a Berlino, Boston, Londra, New York, Philadelphia e Vienna), aveva in programma una pagina di Schoenberg, nella fattispecie il Concerto per violino. Quando, nel 1936, questa composizione era stata pubblicata a New York, una star dell’archetto come Jascha Heifetz, eccelso virtuoso, aveva ironizzato sulla tremenda difficoltà tecnica della parte solistica, affermando che per suonarla efficacemente avrebbe avuto bisogno di un sesto dito alla mano sinistra. Una boutade che la dice lunga sull’immagine già allora diffusa di Schoenberg come autore astruso, estremamente difficile da eseguire e a maggior ragione da ascoltare.

Verrebbe da concludere che Schoenberg è stato più influente che ascoltato e apprezzato. E se ci si domanda oggi che cosa rimanga di questa prestigiosa leadership musicale, la risposta probabilmente è una sola: oltre l’importanza storica (ampiamente documentata all’Arnold Schönberg Center di Vienna), ben poco. In certo modo lo aveva previsto lui stesso, quando aveva messo a punto la dodecafonia, all’inizio degli anni Venti. “Questo sistema assicurerà la supremazia della musica tedesca per un secolo”, aveva detto. Già da qualche decennio scrivere musica con la tecnica dodecafonica è molto insolito, sicuramente originale, per certi aspetti provocatorio. E in ogni caso il secolo è trascorso: il centenario della prima composizione schoenberghiana interamente dodecafonica – il Valzer che conclude i Cinque Pezzi per pianoforte op. 23 – è stato lo scorso anno.

Figlio di un piccolo commerciante ebreo, Schoenberg non ebbe modo di compiere studi regolari né in generale (dovette abbandonare la scuola a 16 anni per la morte del padre), né dal punto di vista della musica. Studiò da autodidatta prima il violino e poi il violoncello, divertendosi a suonarlo in formazioni amatoriali. L’unico musicista con studi regolari al conservatorio dal quale prese lezioni fu Alexander Zemlinsky. Nelle sue prime composizioni (Lieder per voce e pianoforte) appare – come molti musicisti all’epoca – influenzato dallo stile wagneriano, ma anche affascinato dall’ultimo Brahms (che morì quando lui aveva 23 anni), oggetto di studio e di un saggio fondamentale pubblicato la prima volta nel 1933 e quindi rielaborato nel 1947, non per caso intitolato Brahms il progressivo (in Italia è stato pubblicato in Stile e Idea, Feltrinelli, 1960-1975).

Il momento dell’ingresso in un nuovo mondo espressivo è segnato – nel 1899 – dal Sestetto per archi Verklärte Nacht (Notte trasfigurata), l’unica composizione schoenbergiana (nella versione originale e in quella orchestrale successivamente approntata dallo stesso autore) che si possa considerare stabilmente presente nel repertorio concertistico odierno. Si tratta di una sorta di poema sinfonico da camera, basato su un testo del poeta Richard Dehmel in cui una donna parla con il suo innamorato, confessa di essere in attesa di un figlio concepito con un altro uomo ma non viene ripudiata, bensì accolta in una sorta di suprema pacificazione. La densità di suono e la tensione armonica sono ancora legate all’eredità wagneriana, l’introspezione espressiva annuncia nuovi orizzonti psicologico-sonori. Forse per questo, alla prima esecuzione, il sospettoso pubblico viennese non fu positivo nelle accoglienze, ma intanto Schoenberg aveva imboccato la strada che lo avrebbe portato a una serie di lavori capitali nell’arco del primo decennio del secolo e poco oltre: la citata Kammersypnonie n. 1, il primo e specialmente il secondo Quartetto, con voce di soprano (1905, 1907-8), i Tre Pezzi op. 11 (1909) e i Sei piccoli pezzi op. 19 (1911) per pianoforte solo.

In queste composizioni la saturazione cromatica (cioè l’utilizzo di tutti i suoni dell’ottava a prescindere dallo schema armonico teoricamente prescelto) tende a scardinare il concetto stesso di tonalità e a sdoganare la dissonanza come elemento prioritario del discorso musicale, tramite del superamento delle forme tradizionali, spesso sostituite da una lancinante tendenza all’aforisma sonoro. L’effetto è un eloquio musicale di coinvolgente, a volte travolgente (e non di rado disturbante) potenza espressiva. Nella Vienna di Freud, e mentre nascevano i caposaldi della teoria psicanalitica, la musica di Schoenberg è sofferta psicologia fatta suono, spesso angosciante ma anche visionaria, e in qualche caso superbamente liberatoria.

Le stesse dinamiche creative ed espressive caratterizzano la produzione per la scena, con due “monodrammi” (cioè opere con un solo personaggio): Erwartung (L’attesa, 1909) e Die Glückliche Hand (La mano felice, 1909-13). “Teatro dell’anima” sono stati definiti questi lavori, nei quali fra l’altro Schoenberg mette a fuoco una tecnica di “canto parlato” (Sprechgesang o Sprechstimme) già individuata nei Gurrelieder e poi diventata elemento fondante del teatro musicale espressionista. Erwartung più dell’altro titolo appare di tanto in tanto oggi nei teatri: per certi aspetti si potrebbe definire la messa in musica del flusso di coscienza di una donna, che alla fine scopre il corpo inanimato del suo amante nel bosco oscuro in cui si è inoltrata. Entrambi i lavori sarebbero stati rappresentati solo nel 1924.

Altrettanto stralunato – non molto differente dalle tele che lo stesso Schoenberg dipingeva, apprezzato da un pittore come Kandinskij – è il disegno delineato nei ventuno pezzi per Sprechstimme e strumenti di cui consiste il Pierrot Lunaire op. 21 (1912), che ancora oggi appare talvolta nei programmi dei concerti e che fu eseguita lo stesso anno della composizione a Berlino, molto contribuendo alla notorietà internazionale del compositore. Domina qui una scrittura di estrema e ardua raffinatezza contrappuntistica nel rapporto fra gli strumenti, organica tuttavia alla tensione che nasce dalle poesie di Albert Guiraud, nelle quali le maschere della tradizione sono immerse in un contesto ironico-macabro-desolato. Decisiva nel clima espressivo l’innovativa “melodia di timbri” (Klangfarbenmelodie) delineata nella partitura, destinata a svilupparsi in maniera peculiare nelle opere dodecafoniche dagli anni Venti in poi.

Il rifiuto del pubblico viennese, anche se non poteva certo essere una sorpresa, dovette pesare molto a Schoenberg, aumentando il suo senso di isolamento in una città dalla quale si sentiva respinto anche per l’antisemitismo che vi dilagava. Ancora nel 1898, un anno dopo un violento pogrom nel suo natio quartiere ebraico di Leopoldstadt, il musicista aveva preso la decisione di convertirsi al luteranesimo. Mossa singolare, nella cattolicissima Vienna, e inutile come quella di Mahler, che per diventare direttore dell’Opera si era fatto battezzare. L’origine ebrea di Schoenberg, non certo cancellata dalle scelte confessionali, fu per lui fonte di innumerevoli problemi, tanto quanto le sue musiche, e deflagrò una prima volta nelle discussioni sul suo incarico di docente all’Accademia viennese. Discussioni troncate dal suo adirato abbandono. All’epoca del concerto-scandalo di cui si parlava all’inizio, il musicista – che fra l’altro versava in precarie condizioni economiche e doveva insegnare per vivere – aveva già scelto Berlino (dove da giovane aveva conosciuto l’apprezzamento di Richard Strauss): con vari intervalli, dopo la guerra la capitale tedesca sarebbe stata il centro della sua attività, fino a quando Hitler non salì al potere. In quel frangente, Schoenberg fu il primo artista a capire cosa stesse accadendo. Espulso in quanto ebreo dall’Accademia dove insegnava, lasciò la Germania fin dalla primavera del 1933, raggiungendo Parigi (dove si riconciliò con la religione dei padri) e quindi a ottobre imbarcandosi con la famiglia per New York sul transatlantico “Île de France”. Dall’anno seguente e fino alla morte sarebbe stato un cittadino di Los Angeles e un insegnante di quella Università. Rispettato ma molto appartato membro della comunità di illustri espatriati della cultura e delle arti, tedeschi ed ebrei, che avevano scelto la California per sfuggire al nazismo.

Dopo la fioritura di opere espressioniste e atonali, la Grande Guerra rappresenta per Schoenberg una cesura creativa che si amplia fino a diventare una sorprendente pausa decennale nella composizione, interrotta solo da piccole pagine e progetti rimasti incompiuti. Alla ripresa, nei primi anni Venti, vede la luce il “metodo di composizione con dodici note”, come il suo inventore lo definiva: una tecnica illustrata in saggi e conferenze fino agli ultimi anni, un’insegna della modernità musicale capace di affascinare tanti compositori ma anche di “intimorire” e di allontanare il pubblico.

L’elemento base della dodecafonia è la serie (da qui l’espressione “musica seriale”), che deve comprendere in libera invenzione, distribuzione e combinazione tutte le dodici note della scala cromatica. La serie è un tema che nega sé stesso, che può (ma non necessariamente deve) prescindere da qualsiasi logica melodica e deve essere combinato fra le parti attraverso tecniche di scrittura composite, che fanno riferimento anche al passato, al contrappunto rinascimentale. Sono infatti previste quattro forme principali della serie: oltre a quella originale, la retrograda (dall’ultima nota dell’originale alla prima), l’inversione (le stesse note dell’originale ma con gli intervalli ascendenti e discendenti a specchio, cioè invertiti) e la retrograda dell’inversione.

Paradossalmente ma non troppo, l’adozione di questo sistema, complesso ma meno rigido di quanto comunemente si ritiene, portò Schoenberg (e con lui anche il suo allievo Alban Berg, a differenza di Webern in sintonia con lui in questa visione) a ritornare spesso alle forme della tradizione. Le composizioni seriali degli Anni Venti, come la Suite per pianoforte op. 25 o il Quintetto per strumenti a fiato op. 26, o il Quartetto n. 3 op. 30 nominano i movimenti alla maniera antica, fra tradizione barocca (nella Suite spuntano la Gavotta, il Minuetto e la Giga) e classico-romantica (il Finale sia del Quintetto che del Quartetto è un Rondò). Non per caso, molti studiosi vedono in queste scelte anche una “risposta” al neoclassicismo dilagante in quel periodo. Infine, il sistema poteva allargarsi anche all’opera: i primi due atti dell’incompiuta Moses und Aron (1930-32) aderiscono alla serialità con un’immediatezza che favorisce nei momenti migliori una tensione drammaturgica multiforme e differenziata.

Approdato in America, il compositore avrebbe ben presto fatto capire di non ritenere abusiva nella scrittura dodecafonica l’apparizione di sporadiche ma chiare allusioni armoniche di ordine tonale. Le si colgono in brani complessi come il Quartetto n. 4 op. 37 (1936) o l’Ode a Napoleone Bonaparte op. 41 per voce e strumenti su testo di Byron, pubblicata nel pieno della Seconda guerra mondiale (1942). In queste soluzioni (individuate già con sospetto dal maggiore sostenitore ideologico-culturale di Schoenberg, il filosofo Theodor W. Adorno) c’era il germe del rifiuto da parte della Seconda Avanguardia. E anche se Luigi Nono si sarebbe rivelato ai corsi estivi di Darmstadt del 1950 con una composizione per orchestra intitolata Variazioni canoniche sulla serie dell’op. 41 di Schönberg, ben presto il radicalismo della serialità integrale alla Webern e quindi le attrazioni dell’alea, portate in Europa da John Cage, avrebbero segnato il tramonto della stella schoenberghiana.

La definitiva rottura fu sancita nel 1952, con il celebre articolo di Pierre Boulez intitolato Schoenberg è morto, pubblicato sulla rivista londinese The Score. «Schoenberg sembra essere stato sopraffatto dalla sua stessa innovazione», scriveva il compositore francese allora ventisettenne. E più avanti, definitivamente, parlava di «futilità della maggior parte della sua produzione seriale». Una bocciatura senza appello, destinata ad avere un effetto devastante sui destini della Seconda Avanguardia.

Schoenberg era accusato dai suoi critici più radicali del peccato di espressività. Ma è proprio questa forza, anche all’interno del sistema dodecafonico, che fa del Trio per archi op. 45 (1946) un capolavoro di “tardo stile” nel quale la tensione tipica del periodo espressionista trova un nuovo significato sonoro e di pensiero nel linguaggio dodecafonico. O che rende Un sopravvissuto di Varsavia (1947) il più sconvolgente memoriale musicale della Shoah.

A 150 anni dalla nascita, tramontato ormai da decenni il radicalismo autoreferenziale della Seconda Avanguardia, appare chiaro che tornare a Schoenberg significa compiere esperienze di ascolto importanti, non di rado rivelatorie. Se l’apprezzabile fioritura di iniziative esecutive che accompagna l’anniversario diventasse in qualche modo stabile, il nostro mondo musicale diventerebbe migliore.

Leggi anche:

Cesare Galla | Memoriali sonori dell’Olocausto

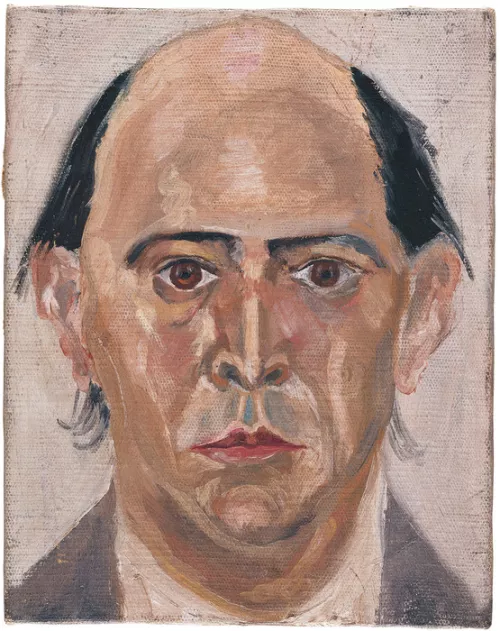

In copertina, Arnold Schoenberg, Autoritratto, olio su tela, 1906-10. Arnold Schönberg Center – Wien.