Tra pensiero e visione / L’immagine metafisica

Un’immagine non è che un insieme di stratificazioni. Guardarla significa saper passare da un livello all’altro; saper distinguere, senza distruggerli, tutti gli infiniti strati che la compongono. Se nel pensiero metafisico classico comprendere ha significato andare al fondamento, a ciò che “sta sotto” e regge l’intera struttura dell’essente, nell’immagine metafisica vedere significa saper conservare ogni singolo strato; passare da uno strato all’altro senza nulla distruggere. Ogni strato, sovrapponendosi e compenetrandosi agli altri, costituisce il visibile. Non si dà scavo verso l’origine, ma coappartenenza di piani temporali e spaziali sulla superficie stessa del visibile.

Così, se il Novecento ha creduto, con buone ragioni, che per raccogliere l’eredità di un pensiero metafisico in rovina occorresse un’opera di destruktion (Heidegger) o déconstruction (Derrida), a noi oggi, nel mondo delle arti figurative, nel senso più ampio dell’espressione, o, se si preferisce, nel campo delle visual cultures, occorre un sapere, un sapere figurativo, capace di sfogliare l’immagine, di saper, cioè, cogliere la sua stratificazione senza nulla distruggere né decostruire: semplicemente sfogliare, lasciando tutto intatto. Vedere un’immagine metafisica impone un’esfoliazione del patrimonio visivo dell’umanità. L’immagine metafisica è quell’immagine che ha la capacità di mostrare la stratificazione del visibile. È, cioè, un’immagine che ha abbandonato l’idea naïve secondo la quale il visibile sarebbe una realtà immediata. L’immagine metafisica conosce le regole compositive della visione, la sua stratificazione spazio-temporale.

L’immagine metafisica si distingue dalla produzione spettacolare e massiva odierna per la sua indeterminazione: significa sempre anche altro. Basta spostarsi di un livello e tutto assume un nuovo senso. Saper creare un’immagine metafisica significa possedere la maestria necessaria per permettere a una pluralità di livelli di convivere in una immagine.

In un certo senso, un senso che attinge alle fonti stesse del senso dell’essere, l’immagine metafisica è un’icona dell’indistinto, dell’indeterminazione strutturale dell’esistente. Non aggiunge cioè livelli di complessità, ma mostra come il semplice sia in realtà complesso. La sua genialità sta nel fatto che lo mostra in modo semplice. Dare un’immagine, non delle cose, ma dell’indistinto non è dell’ordine del vedere ma della visione: occorre essere visionari.

Se per vedere realmente è necessario, in qualche modo, squarciare la superficie dell’immagine, è anche vero che ogni superficie cela un’ulteriore superficie. Se si passa da una superficie all’altra, in un’operazione sadica di scuoiamento dell’immagine, alla fine non si arriva a uno scheletro, ma semplicemente al nulla. L’immagine è un insieme di superfici. Al di là della superficie – della pluralità composita di superfici – non si dà alcuna immagine, ma semplicemente il nulla. Un’immagine è davvero riuscita quando lascia intravedere, attraverso la sua stratificazione, la complessità del reale, la sua pluralità di accessi.

L’immagine metafisica mostra immediatamente ciò che è infinita mediazione. In ogni singola immagine, ogni dettaglio contiene l’insieme e l’insieme si riduce a un dettaglio. L’insignificante è il vero soggetto dell’immagine metafisica: quel che non ha significato ma produce senso.

Nell’immagine metafisica la stratificazione è presente ma indistinguibile. L’indistinto appare nella visione. L’immagine metafisica mostra l’essenza della cosa; l’immagine massiva si limita a riprodurre la cosa. La seconda determina la cosa riducendola a un significato visivo, mentre la prima la rende a un mondo senza parola, dove il significato diventa un particolare insignificante. La descrizione di un’immagine metafisica si spinge sempre verso un paradosso: quel che cerca di descrivere è il senza nome o, detto altrimenti, l’indistinto.

Un eccesso di descrizione incammina sulla via più sicura per non incontrare l’essenziale dell’immagine. L’errore consiste nel considerare l’immagine come un testo, cioè come un insieme di segni atti a significare, a trasmettere un messaggio, mentre l’immagine – almeno quella metafisica – non vuole significare nulla; al limite, attesta una presenza. (Certamente, anche la parola può sottrarsi a questo rischio di ipersignificazione, ma solo, per l’appunto, quando procede per immagini, come ad esempio in poesia, sia essa in versi o in prosa. La vera dimensione critica del campo visivo è sempre in prosa poetica, come in Diderot o in Baudelaire, o anche in Proust o in Simic.)

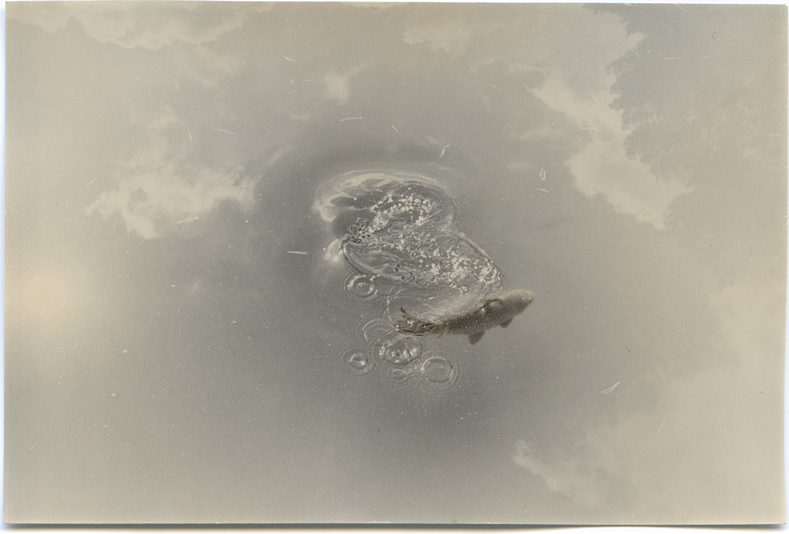

In fotografia non ci sono oggetti, ma soggetti. La fotografia, cioè, non coglie nel mondo un oggetto da descrivere, ma trasforma l’oggetto in soggetto che detta le regole dell’immagine. Non il fotografo, non la realtà e nemmeno la macchina sono i creatori della fotografia; il soggetto fotografico è il suo vero demiurgo. La fotografia non crea immagini. Semplicemente ridà forma a un materiale già esistente. La fotografia, in un certo senso, è la più demiurgica delle arti (anche le altre lo sono, ma ne hanno meno consapevolezza). L’arte non crea ex nihilo, ma ex materia. L’immagine metafisica è una forma di resistenza alla riduzione del mondo a soli fatti e cose. Non è importante quante immagini si conoscano. La realtà metafisica può rivelarsi anche attraverso una sola immagine. Non c’è nulla di più banale in fotografia di un cielo con nuvole. E, di conseguenza, non c’è nulla di più difficile da fotografare.

Quando Albarrán e Cabrera fotografano un cielo, su cui si stagliano una grande nuvola nella parte centrale e due pinnacoli di palma nel lembo inferiore, qualcosa di inaspettato, al di là della semplice composizione, appare. Una strana luminescenza accompagna l’immagine. Si ha come l’impressione che la superficie del cielo non sia completamente omogenea e, ancor meno, trasparente. La superficie del cielo si muove, vi appare qualcosa d’altro. L’immagine vibra di una luce che traspare da sotto la sua superficie. Sotto l’immagine c’è un’altra immagine o, meglio, un’altra superficie riflettente. In effetti, la fotografia è composta da una triplice sovrapposizione: un cartoncino, sul quale è posta una foglia d’oro, su cui è incollato un foglio di carta Gampi, sul quale è impressa un’immagine a colori. Si tratta, quindi, di una serie di stratificazioni o sovrapposizioni che, detto per inciso, non possono in alcun modo essere rese da una riproduzione anastatica, né a video né su carta stampata (come qui, inevitabilmente, il lettore la vedrà). La foglia d’oro illumina l’immagine da sotto l’immagine. Dove si pone, dunque, il livello significante dell’immagine? Nella riproduzione del cielo? Nell’inquadratura? Nella superficie riflettente dell’oro? Nella texture della carta Gampi? In nessuno dei singoli livelli? In tutti contemporaneamente?

Un’immagine metafisica è quella che sospende non solo l’ordine significante dell’immagine, rendendolo inafferrabile, ma anche le differenze di genere che la storia delle arti visive ha, con scrupolo ed efficacia, stabilito. La fotografia di Albarrán e Cabrera è una fotografia? O non è forse un’immagine pittorica? È forse un collage? È un’immagine che appartiene alla storia dell’arte occidentale o a quella dell’arte orientale? È dell’ordine del riproducibile o dell’irriproducibile?

In fondo, tutte queste questioni sono inessenziali rispetto a questa immagine, come rispetto ad ogni immagine metafisica. Questa immagine le pone tutte fuori gioco, pur comprendendole tutte. Basti, ad esempio, porre attenzione all’uso che fanno i due artisti catalani del fondo oro. Potremmo dire che, in quest’immagine, l’uso del fondo oro, un fondo oro che apparentemente diventa invisibile, giunge a una nuova dimensione di senso. In certo qual modo, quello che appare è un fondo oro privato di ogni valore teologico e che trova, anzi, il suo vero significato proprio dopo l’annuncio ottocentesco della morte di Dio, divenendo la luminosità stessa del nulla. Non più il simbolo di una divinità ma l’indubitabile presenza materiale di una divinità resa nulla. Sotto il cielo, la foglia d’oro riluce, dando luce al cielo, ma di una luce che è solo riflesso, riflesso di altro. È il nulla stesso che riluce. Non c’è più bisogno di alcun nome – foss’anche quello di Dio – per quella luce che traspare da sotto la pelle dell’immagine.

L’immagine metafisica spinge verso il senza nome. L’immagine di Albarrán e Cabrera non ha titolo, solo un numero progressivo di scatto, il numero corrispondente a uno sguardo, a una visione che ha avuto luogo, in un determinato spazio e in un determinato momento.

Solo l’intera serie della maggior parte delle loro immagini ha un titolo, Krishna, rinviando alla leggenda della bocca di Krishna, che potremmo riassumere così:

Una volta, quando Krishna aveva soltanto tre anni, stava giocando nel cortile con il fratello Balarama. A un tratto, Balarama chiamò a gran voce la madre, dicendole che Krishna stava mangiando della terra, per l’ennesima volta. Yashoda chiese a Krishna se ciò fosse vero, e lui rispose che il fratello aveva mentito. Poi aprì la bocca e invitò la madre a constatarlo con i propri occhi. Guardando nella sua bocca, Yashoda poté contemplare l’intero universo senza tempo: un’infinità di pianeti e galassie, la vastità dello spazio, tutte le terre e i mari e tutti gli esseri, tutti i giorni di ieri e tutti quelli di domani, tutte le idee e tutte le emozioni, ogni pietà e ogni speranza; non un solo sassolino, villaggio, creatura mancava, compresa lei stessa. La madre adottiva restò in silenzio per qualche istante e poi disse: “Mio signore, ora puoi chiudere la bocca”.

Un panteismo che, come quello di Spinoza, è in fondo un ateismo radicale. O, per dirlo ancor meglio, è al di là di ogni teismo, tanto positivo quanto negativo.

L’immagine metafisica eccede ogni teoria dell’immagine, ogni teologia dell’immagine, ogni teleologia dell’immagine ma anche ogni distruzione dell’immagine. L’immagine indica solo la propria indubitabile e muta presenza che si moltiplica in un sovrapporsi di strati di senso, il cui significato spinge colui che guarda verso l’indistinto, dove le differenze non hanno più ragion d’essere e dove la vista si disassa per lasciar apparire ciò che non è più immagine, ma semplice vertigine. Vertigine generata dalla visione di qualcosa che è tanto dentro di noi quanto fuori di noi: apparizione di un mondo messo en abyme nell’immagine davanti ai nostri occhi. L’immagine si fa abisso, abisso che ci scruta e ci inghiotte, trasformando noi stessi in quell'abisso.

L’immagine metafisica è l’esperienza dell’abisso della presenza e la presentazione dell’abisso che è nascosto in ogni sguardo. Questo abisso senza fine e che si moltiplica all’infinito, come i mondi nella bocca di Krishna, è l’abisso della bellezza che prolifica in ogni luogo e in ogni istante. Sospendi la parola. Guarda le nuvole. Ma cosa sono le nuvole? Mah! Ah, straziante meravigliosa bellezza del creato.

Questo testo è tratto da Elio Grazioli, Riccardo Panattoni (a cura di), Imm'. Cultura dell'immagine. Sovrapposizioni. Memoria, trasparenze, accostamenti, Moretti & Vitali, 2016.