Niente di antico sotto il sole / Luigi Ghirri, né genius loci né postmoderno

Luigi Ghirri è in automobile in compagnia di un amico appena ritornato dall’Africa. Arrivati all’altezza di Luzzara, mentre il loro sguardo scorre sulla pianura, dove i colori della terra e degli alberi tendono a confondersi con quelli del cielo dell’autunno avanzato, Ghirri dice ad alta voce: “Però non mi dispiacerebbe abitare in questi luoghi”. L’amico gli risponde che invece a lui quei luoghi impauriscono più dell’Africa. Ghirri non replica e pensa stupito a questa reazione di timore e panico verso la distesa pianeggiante: i campi arati sono più inospitali dei deserti africani e i pioppeti più infidi e misteriosi della giungla? Sorride tra sé e sé alla reazione dell’amico, e pensa: forse l’imprevisto si è trasferito in queste strade di campagna? Alla fine, guardando con più attenzione all’intorno, si convince che l’Avventura abita veramente la carreggiata e il ciglio della strada, e che sono proprio questi i luoghi deputati per ogni sorta di avventura e sorpresa.

Questo breve episodio apre un testo di Luigi Ghirri intitolato Un cancello sul fiume pubblicato nel 1987 e raccolto nel volume Niente di antico sotto il sole. Scritti e interviste (Quodlibet, pp.347, € 22) con una introduzione di Francesco Zanot, che aveva già curato la traduzione inglese degli scritti che tuttavia escludeva le interviste ora ripubblicate in questa ristampa. Si tratta di uno dei testi più emblematici tra quelli dedicati al paesaggio identificato con il suo lavoro: la pianura padana. Questa appare a Ghirri come una grande tavola, “dove ricordi e memorie non affondano e spariscono ma sono in ogni angolo, riempiono lo spazio, in un movimento incessante e disordinato”. Due sono per lui le caratteristiche principali di questo paesaggio: la malinconia e l’imprecisione. “La malinconia è il cartello indicatore – scrive – di una geografia cancellata, ed è probabilmente il sentimento della distanza che ci separa da un possibile mondo semplice, sapendo che questo è ormai un aggettivo da coniugare assieme ai ricordi e che l’attesa per qualcosa di nuovo e diverso è un intervallo dove il tempo è segnato da una noia necessaria”. L’imprecisione deriva invece dalla confusione tra cielo e terra che la pianura provoca in chi la guarda, perché le strade sembrano andare sempre nello stesso punto e quindi da nessuna parte.

A un certo punto del suo scritto, dopo aver parlato di Ferrara, città della malinconia, Ghirri si domanda se anche questo sentimento non nasca, insieme con la paura, da un eccesso di ricordi: “troppe osterie e aie, troppi contadini da letteratura tutti di un pezzo, strette di mano di gente che sembra conoscere il mistero della vita, troppi bicchieri di vino con briscola sotto i portici, troppa nebbia, troppi pranzi a sugellare amicizie, stelle nei fossi, filari e fidanzati sugli argini in macchina o in bicicletta, troppi gridi nella bassa emiliana che non nascondono il rumore degli zoccoli, troppi amarcord e notti del ’43, bandiere nei pioppeti, braccianti fattori, troppe tapparelle e piastrelle, troppi balconcini, rivestimenti e recinzioni, vasi sulle finestre, troppe balere, troppe chiese e fabbriche, troppe zanzare, troppi cocomeri, troppe piazze con mercati, troppi paracarri e strade polverose, troppi archi, portoni, lesene, affreschi, troppi Preludi della Traviata? Troppo di tutto, in questo sterminato luogo comune”. Il passo continua parlando dell’atrazina e degli scarichi velenosi che ammorbano la pianura, delle superfici specchianti di auto e vetrine e di quella abbondanza che sembra accompagnare le vite di tutti.

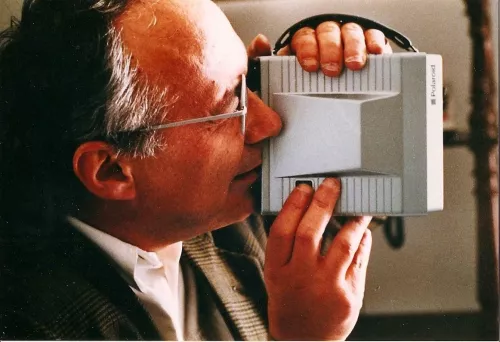

Secondo una vulgata ampiamente diffusa e consolidata, Luigi Ghirri sarebbe il fotografo del Genius loci della Pianura padana, il cantore delle vaste e interminabili distese di campi e fossati sino a perdita d’occhio. A leggere questi scritti, che tornano finalmente in circolazione dopo quasi un quarto di secolo – la prima edizione era curata da Paolo Costantini e Giovanni Chiaramonte per SEI –, dedicati alla presentazione delle proprie mostre, a fotografi del passato che ammira, ad amici fotografi del presente, a viaggi ed esplorazioni, ci si rende conto di quanto l’aspetto riflessivo e persino teorico sia importante per il fotografo emiliano. In queste pagine ritroviamo i temi fondamentali della sua opera che s’impernia prima di tutto in una lotta contro il già visto e si compendia nello sforzo di ripulire gli occhi da ogni incrostazione, per guardare la realtà che ci circonda così come appare.

Allo stesso modo chi sostiene che Luigi Ghirri è un fotografo postmoderno non ha probabilmente tenuto conto di questi sessantanove testi, scritti nell’arco di diciannove anni, e delle tredici interviste concesse nel medesimo lasso di tempo, che ha segnato la sua rapida e purtroppo breve carriera. Oggi a distanza di quasi trent’anni dalla sua scomparsa resta tuttavia ancora ignorato l’enorme lavoro dedicato a zone e territori molto diversi dalla pianura, come hanno mostrato le ultime mostre, compresa quella di Madrid, poi allestita a Parigi. Ghirri non è il fotografo del Genius loci perché, come scrive nel testo che accompagna il volume Le città immaginate. Un viaggio in Italia (1987), il problema che si pone dinanzi ai luoghi è di riuscire a cogliere ciò che continuava a nascondersi. Nonostante le pagine di Zavattini, nonostante le foto di Paul Strand e di sua moglie, Hazel Kingsbury, scrive in Un cancello sul fiume (1987), la pianura non riesce a prendere un’identità precisa, “restando in equilibrio tra passato e presente, ancora invisibile e inconoscibile, e ciò che ci è dato di sapere, raccontare, rappresentare, non è che una piccola smagliatura sulla superficie delle cose e del paesaggio”.

Nel ritrarre i luoghi per quella mostra aperta alla Triennale di Milano, Ghirri dichiara di aver provato a fotografare il Castello di Stellata e le case dove si trovano i TIR in sosta, le auto sulla Romea che vanno verso Venezia a partire dal Castello di Mesola, e gli altri spazi dentro un paesaggio sconvolto. Questo territorio è il medesimo che Gianni Celati ha raccontato in Verso la foce (1989), segnato dalla stessa solitudine tipica delle periferie urbane. Per descrivere la piana che va verso l’Adriatico, Celati inizia il suo racconto dai giorni dell’esplosione del reattore atomico di Chernobyl, posizionando il taccuino in cui narra l’evento al primo posto nel libro, per quanto cronologicamente posteriore agli altri resoconti di viaggio del volume. Un gesto che pone il paesaggio padano sotto un segno inequivocabile.

Quando in Paesaggi di cartone (1973), testo che apre la raccolta dei suoi scritti, Ghirri scrive dell’interesse specifico per le periferie, aggiunge che questa è la realtà in cui deve vivere quotidianamente, quella che conosce meglio e quindi meglio può riproporre come nuovo paesaggio; questo ha per lui il valore di “una analisi critica continua e sistematica”. Non sono le periferie di Milano, Torino, Roma, Napoli o Palermo, ma i luoghi ai bordi delle piccole città di provincia, dove si è trovato a vivere nel corso della sua vita, prima a Modena e poi a Formigine. In questo modo non intende solo rivelare la devastazione di quel paesaggio rimasto in equilibrio per secoli grazie al lavoro umano, e che ora appare attraversato da superstrade e tangenziali, punteggiato di villette geometrili e quartieri di case a schiera collocate in mezzo al nulla, ma di iniziare da queste immagini una lettura critica, scrive.

Se c’è qualcosa che Ghirri ha messo in crisi in modo definitivo con la sua macchina fotografica è proprio l’idea che esista un’immutabile entità naturale e soprannaturale legata ai luoghi e al loro culto, il Genius loci, nozione ereditata dalla cultura latina. Il mistero di cui parla negli scritti raccolti in Niente di antico sotto il sole non ha nulla di religioso. Appartiene piuttosto a quell’area imponderabile e inafferrabile che riguarda l’arte in generale, per cui esiste sempre qualcosa di sfuggente in ogni opera dell’ingegno umano, dal momento che nessuna spiegazione o interpretazione riesce a decifrarla compiutamente.

Il titolo stesso del libro, tratto da una sua frase, appare perciò programmatico, e ci dice che tutto appare ai suoi occhi di uomo e di fotografo continuamente nuovo, inatteso, sorprendente. Pubblicando Kodachrome nel 1978, libro che raccoglie le fotografie scattate a partire dal 1970, le accompagna con quel breve scritto, in cui sottolinea come la realtà che ha ritratto sia una realtà di secondo grado. Fotografando strade e vetrine secondo una sensibilità che gli deriva dal contatto stretto con i giovani artisti concettuali modenesi (Guerzoni, Parmiggiani, Della Casa), Ghirri si pone il problema della realtà e insieme della finzione, che definisce come “il risaputo”. Alludendo al tema della distruzione dell’esperienza, proposto da Walter Benjamin alla fine della Prima guerra mondiale, non lo declina secondo i canoni del disincanto del postmoderno. Per lui più spesso la fotografia mostra sempre “quello che noi crediamo già di sapere”, ma non dimentica, sulla scorta di Roger Caillois, il tema della “fantasia”. Il senso del mistero è un’apertura all’inatteso, al sorprendente, al meraviglioso.

La constatazione che siamo bombardati da una massa enorme di immagini è per Ghirri un incontrovertibile dato di realtà, qualcosa che appartiene alla realtà stessa, e non è la sua negazione. In Kodachrome ha raccolto le fotografie di ciò che vedeva camminando per strada; il libro si chiude con un’immagine in cui appare un giornale accartocciato sull’asfalto dove si legge la frase: “come pensare per immagini”. Pensare per immagini è una espressione significativa per lui. Dall’inizio degli anni Ottanta sostituisce di fatto la parola “fotografia”, su cui si è interrogato incessantemente – cosa significa fotografare?, si domanda più e più volte – con la parola “immagine”. Non è un fatto solo terminologico. Continua a fotografare sempre, ma ha compreso che “immagine” è più estensivo di “fotografia”, e che nel riquadro dei suoi scatti non c’è solo la realtà, ma la realtà in immagine, e dentro l’immagine si annida quella che chiama “immaginazione”, che comprende il già visto, o creduto di vedere, e il nuovo.

Il punto di partenza è senza dubbio la scoperta di vivere in quello che Ghirri chiama “Regno dell’Analogo”. Scrive: “Kodachrome non vuole segnalare dell’esistenza di analogo, ma nella moltiplicazione di analoghi (la fotografia, analogo della realtà, la fotografia mia ultima analogo dell’analogo) porsi come momento speculare riflessivo”. Non c’è in lui l’ossessione che ha segnato la generazione a lui precedente di raccontare la “realtà”, quella che ora sembra essere sparita sotto la spinta della moltiplicazione delle immagini: la sostituzione del reale con la copia e con la copia della copia.

Ghirri lavora come un pittore, non solo in quanto fotografo. Basta leggere nel suo dialogo con Arturo Carlo Quintavalle, l’ultima conversazione compresa nel volume, là dove spiega il colore che devono avere le sue fotografie: un atteggiamento pittorico. Ma c’è un altro aspetto ancora più importante: Ghirri non è né un apocalittico né un integrato rispetto al mondo della riproducibilità e dalla moltiplicazione del reale, come dinanzi al mondo della finzione. Gli interessa piuttosto capire il funzionamento delle immagini rispetto alla memoria e come funziona la riattivazione dello sguardo. L’elemento di memoria infantile, di cui si è spesso parlato riguardo le sue immagini – dove ho già visto questa foto? – funziona come un volano di pensieri ed emozioni.

Uno dei testi importanti per capire il lavoro di Ghirri, autore che riflette continuamente sul suo fare – uno dei pochi insieme a Ugo Mulas – è Fotografia e rappresentazione dell’esterno del 1986. Lo scritto si apre con una immagine che è diventata quasi iconica nel raccontare il suo modo di vedere: la fotografia della Terra vista dalla navicella spaziale in viaggio verso la Luna. A Ghirri non interessa l’approdo dell’uomo sul satellite, e neppure l’impronta del suo piede sulla superficie lunare, bensì l’immagine sempre rincorsa per secoli dall’uomo: la Terra vista da fuori. Come scrive, questa immagine contiene tutte le immagini precedenti, tutti i libri scritti, tutti i segni decifrati e non. Non solo l’immagine del mondo si condensa in questa fotografia, ma essa diviene l’immagine di tutte le immagini: graffiti, dipinti, scritture, fotografie, libri, video, film. In questo testo Ghirri spiega che “l’idea che in qualche modo tutto il nostro visibile, quello che noi comunemente chiamiamo terra, abbia una sua rappresentazione, non può lasciarci indifferenti”.

Ha preso atto che l’esterno, come scrive in questo testo, è attraversato da stimolazioni visive provocate dai nuovi media, dal cinema alla televisione, alla stessa stampa e alla fotografia, così veloci e frequenti, che la fotografia sembra aver esaurito tutta la sua vicenda vitale. Tuttavia in questo “eterogeneo, mostruoso e sterminato territorio dell’analogo, la fotografia può ritrovare una sua validità e necessità”. Questa è la sua convinzione e questo cerca di raggiungere. Non è un tema che occupa lui solo. Negli stessi anni un narratore attento al visibile come Italo Calvino si pone le medesime questioni. Dopo aver pubblicato Palomar e Collezione di sabbia, Calvino sta approdando a una sorta di autobiografia senza io in cui la visibilità si connette alla memoria e questa all’immaginazione intesa come facoltà produttrice d’immagini, tema che si trova sviluppato in Lezioni americane, anche se il fulcro di questo cambiamento di prospettiva si legge parzialmente nella raccolta apparsa postuma e inconclusa in Passaggi obbligati.

Questi stessi temi si ritrovano in un altro testo di Ghirri, L’obiettivo della visione, dove parla dello “sterminato regno dell’analogo e della frammentazione”. Qui ritorna alla sua infanzia, all’immagine dell’omino sul ciglio del burrone delle cartoline maneggiate da bambino. Un’espressione questa quanto mai carica di significati: il burrone è il vuoto che sente aprirsi davanti a lui. E a cui risponde attraverso un lavoro fotografico sempre più poetico. Questa immagine dell’omino e del burrone ricorda un’analoga metafora di Calvino utilizzata in un’intervista della fine degli anni Cinquanta, in cui paragona il modo di vedere della generazione dei suoi padri, che guardavano il mondo sporgendosi dalla ringhiera delle scale, alla propria: a lui è capitato di vedere il mondo precipitando dalla tromba delle scale.

Ghirri si propone di recuperare la frammentazione del reale, includendo tutto questo nella sua opera, poiché il mondo esterno e il mondo interno sono per lui la medesima cosa. La sfida della contemporaneità è per lui quella di “costruire la nostra identità che è dentro e fuori di noi, in una singolare sintesi di esterno e interno”. Un progetto che ha un preciso valore etico, e non solo epistemologico. Non riguarda infatti solo la rappresentazione, ribadisce Ghirri, ma anche il vivere. “Alla fine – scrive in quel testo –, i luoghi, gli oggetti, le cose o i volti incontrati in questi paesaggi, aspettano semplicemente che qualcuno li guardi, li riconosca, e non li disprezzi relegandoli negli scaffali dello sterminato “supermarket dell’esterno”. I testi raccolti in questo libro aiutano a capire come la lezione di Ghirri fotografo, e anche scrittore, sia stata fondamentale per ricostruire l’immagine del mondo che abitiamo, immagine che guida la nostra capacità di azione sul mondo stesso: rinuncia all’antropocentrismo, capacità di produrre immagini e storie che diano sollievo. Ora, conclude, all’inizio degli anni Novanta, l’immaginazione attiverà il pensiero così come le immagini attivano le emozioni e i desideri. In un testo dall’ironico titolo, Sulla strada, dylaniati (1987), Luigi Ghirri cita tre versi del suo autore preferito:

Ti serve qualcosa che apra nuove porte

Per mostrarti qualcosa che hai già visto prima

Ma a cui cento o più volte non hai badato

(Bob Dylan, Ultimi pensieri su Woody Guthrie).

Daniele De Lonti, che lo ha accompagnato nell’ultimo periodo della sua vita attraverso la Pianura, spesso girovagando vicino a casa, dalle parti di Roncocesi o lungo gli argini del torrente Crostolo, quando parla del lavoro futuro cui aspirava Luigi, ricorda i frequenti discorsi sull’immagine in movimento, e il bisogno di uscire dalla fotografia verso una visione diversa dello spazio e dei luoghi. Ghirri regista? Forse. Certo il desiderio di mostrare il “già visto” in altri modi e con altri mezzi era molto forte, così come la volontà di sperimentare altre forme di visione del mondo sviluppando l’idea dei mondi dentro il Mondo di quello scatto del Pianeta azzurro che lo aveva colpito e stregato.