Speciale

Pasolini: gesto, corpo, memoria

La memoria corporale

“‘E annamoce’, fece con la bocca storta e alzando le spalle il Riccetto”. Qualsiasi movimento dei “ragazzi di vita” di Pasolini è sempre accordato con le frasi secche e con le imprecazioni rituali che fanno da cerniera tra una scorribanda e l’altra nei quartieri delle periferie romane. Dove c’è quella frase, si sincronizza anche quel gesto, in una ritmata corrispondenza di predicati verbali e di predicati gestuali. Come si accompagna la parlata ad alta voce, se non con le mani accanto alla bocca? Ci sono più varianti: “‘E statte zitta’ gridò sardonico il Riccetto con le mani a imbuto”; ma si strilla anche “con la mano sull’angolo sinistro della bocca”. E l’allusione erotica? Alvaro a Nadia: “‘Tu me sa che oggi ancora non hai ricevuto’, disse, facendo il gesto di calcare qualcosa col palmo della mano”.

Che alcuni di questi movimenti ci risultino estranei o di difficile ricostruzione la dice lunga sui mutamenti culturali avvenuti negli ultimi decenni. “‘Namo, dàje’, concesse finalmente Alvaro, facendo alla paragula col mento un cenno verso il capanno”. Questo gesto riusciamo a figurarcelo forse solo grazie al cinema di quegli anni, e non solo quello di Pasolini. Non si riesce proprio a capire, invece, che cosa significhi “schioccare la lingua con disprezzo”, in connessione o meno con una frase ingiuriosa.

Alla prima prova cinematografica di Pasolini, pochi anni dopo, ci si poteva aspettare che abbondassero i gesti che in Ragazzi di vita si incontrano quasi a ogni pagina. E invece assistiamo a quel continuo camminare avanti e indietro di Accattone, poche volte con le “mani in saccoccia”, quasi sempre con le braccia ferme, distese giù lungo i fianchi. Forse è quel modo di camminare che in Ragazzi di vita viene detto “scavicchiato”, cioè “smidollato, cascante” (come l’autore spiega nel glossarietto finale). Franco Citti procede con questo portamento dimesso lungo la strada, ora da solo, ora con la ex moglie, ora, attraverso sentieri e pratoni della periferia romana, con Stella, la nuova ragazza. Il film è tanto concentrato sulla tragedia di Accattone – sulla rigidità del corpo come immagine dell’incapacità di uscire dalla propria condizione – da non lasciar spazio alla pluralità di movimenti che animano il primo romanzo.

In La ricotta (1963), la fame non è più quella di Accattone, ma di Stracci – il protagonista – e della sua famiglia; l’attore (non professionista) è Mario Cipriani, che nel film del 1961 aveva fatto la parte di Balilla, un ladro; del resto si rivedono due giovani che in Accattone se ne stavano seduti fuori dal baretto, “il Cipolla” e “il Capogna” (nella realtà Renato Capogna).

È il ventre di Giovanni ‘Stracci’ che mette in moto la breve storia della Ricotta, ed è una caverna, il ventre della terra, il luogo in cui si svolge il formidabile pasto che porterà il sottoproletario a morire in croce, nel set cinematografico in cui si gira un film su Gesù. Sin dall’inizio, insomma, il cinema di Pasolini parla di corpi, come continuerà a fare, spostando di continuo il punto di osservazione, fino a Salò.

Proviamo a rivolgere a questi corpi della Ricotta domande che potremmo girare anche ad altre immagini (e altri testi) dell’inizio degli anni ‘60: da dove vengono (si intende, nei loro movimenti, nelle loro posture, negli abiti e negli accessori che portano addosso)? E quali cambiamenti li attendono negli anni seguenti (proprio gli anni in cui sono ormai “scomparse” del tutto le lucciole)? Possiamo interrogare i personaggi della Ricotta per una ragione semplice: perché nel film c’è una varietà di strati sociali assente da altre opere di Pasolini, Accattone ad esempio, una gamma che va dal borgataro-comparsa Stracci fino al produttore del film e ai suoi amici.

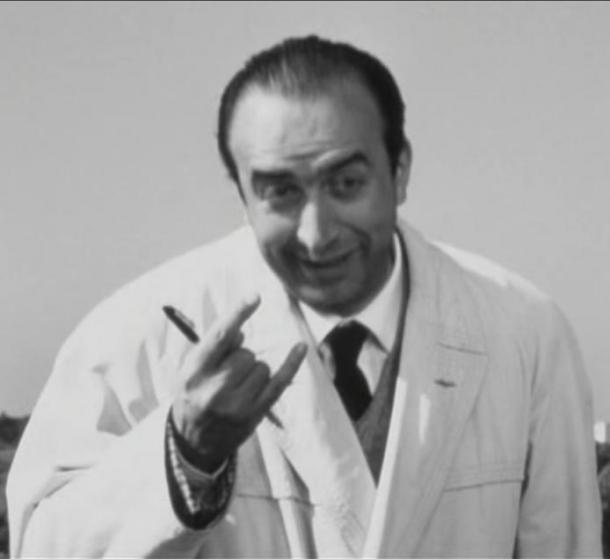

C’è prima di tutto Stracci, con la sua camminata e col suo modo di parlare ad alta voce, aprendo il palmo della mano di fianco alla bocca, proprio come avevano fatto il Riccetto, il Begalone, lo stesso Accattone. Il suo modo di piangere, strofinandosi le nocche degli indici sugli occhi; il suo inginocchiarsi e fare il segno della croce davanti a un altarino lungo la strada come una sorta di automatismo (anche in Accattone Cipriani si fa due volte il segno, ma a rovescio). E c’è poi la ragazza, una comparsa, impegnata in un improbabile strip-tease; all’opposto la camminata elegante della prima attrice, Laura Betti, e la posa rilassata e intensa del regista seduto (“solo come Capaneo” è scritto nella sceneggiatura); c’è poi il giornalista, che si approssima al regista-Orson Welles per chiedere un’intervista alzando il dito indice come uno scolaretto; sta in piedi con le braccia aderenti ai fianchi, impegnato in un continuo, leggero inchino – “le spallacce, curve come un lacchè alla corte di Re Sole, o un caporale di corvée davanti al superiore” –, ma rapido a fare le corna, non appena il regista nomina la morte. E la risposta di quest’ultimo è quella di girarsi di colpo e mostrargli le spalle, inveterato segno di disprezzo.

Un momento speciale, non a caso l’unico contrassegnato dal colore, è quello degli attori che provano a rifare coi loro corpi la Deposizione di Rosso Fiorentino e il Trasporto di Cristo del Pontormo; Salvatore S. Nigro, tra gli altri, rilevava qui la “filologica accortezza nell’accoppiamento dei capolavori dei Dioscuri fiorentini che costituivano la fronda manieristica uscita fuori dalla bottega di Andrea del Sarto”.

Ci sono poi i movimenti ritmici dei ginnasti lungo l’Appia, e, infine, il calibrato muoversi del corteo, anzi della “corte” (così la sceneggiatura) del produttore accompagnato da uomini politici, attori e attrici in visita alla troupe; fanno da contraltare a questa pausata eleganza, baciamano compresi, i saltelli dei paparazzi che riprendono l’arrivo del gruppetto.

Da dove vengono dunque gesti, movimenti e posture degli uni e degli altri? Se si eccettua la danza dei fotografi e l’idea dello strip-tease (peraltro un “cattivo spogliarello” per usare un’espressione di Jean Baudrillard), forse non c’è nulla di nuovo. Si potrà dire che è un’ovvietà, ma è un’ovvietà così banale? Quei gesti, movimenti e posture, infatti, sono stati appresi, e in questo senso vengono dal passato: “Il corpo non è mai al presente” scrisse Gilles Deleuze. Il sottoproletario ha appreso a muoversi in quel modo, il produttore ha imparato a muoversi in un’altra, ben differente maniera; e il sorriso del primo – quando ad esempio si traveste da donna per “arranfare” un secondo cestino di vivande (con uno sguardo “balordo”) – ha tutt’altra forma e tono rispetto al sorriso, misurato e sicuro di sé, dell’imprenditore-produttore. Quanto agli abiti dell’uno e dell’altro, non c’è discussione. Viene in mente un passo di Pierre Bourdieu in cui si sostiene che lo stile borghese si differenzia da quello dei ceti popolari nell’“economia di mezzi nell’impiego del linguaggio del corpo”: “la gesticolazione e la fretta, le boccacce e le mimiche si contrappongono alla flemma (‘i gesti lenti, lo sguardo lento’ della nobiltà secondo Nietzsche), al ritegno e all’impassibilità, che sono il contrassegno del rango”.

Nella Ricotta, ogni livello sociale viene ad avere così un suo atteggiamento corporeo distinto e ben riconoscibile e l’“omologazione” di cui Pasolini parlerà ripetutamente negli anni seguenti, non è ancora rappresentata; in compenso, attraverso il cinema, egli anticipa quelle riflessioni sul rapporto tra comportamento e cultura (soprattutto dei giovani) che troveranno spazi negli articoli sul "Corriere della Sera", una decina d’anni dopo. Nel 1974, in polemica con chi lo accusava di estetismo, Pasolini affermerà infatti che “la cultura di una nazione (nella fattispecie l’Italia) è oggi espressa soprattutto attraverso il linguaggio del comportamento, o linguaggio fisico”; quella era la ragione per cui non nascondeva di sentirsi uno di quei “certi pazzi che guardano le facce della gente e il suo comportamento”. E infatti l’anno prima aveva tracciato quella straordinaria storia dei capelli lunghi (maschili), una storia che si svolge in un breve arco temporale, dai pieni anni ’60 ai primi ’70, ma che descrive la parabola di un segno, dal suo imporsi come emblema della contestazione al suo progressivo affievolirsi in una pura “funzione distintiva”. I due giovanotti “capelloni” incontrati a Praga sono silenziosi in quanto per loro parlano appunto i capelli lunghi, perché – a differenza di quanto capita a tutti nel comportamento quotidiano – essi sono esattamente consapevoli della portata del loro gesto: “quel linguaggio privo di lessico, di grammatica e di sintassi, poteva essere appreso immediatamente, anche perché, semiologicamente parlando, altro non era che una forma di quel ‘linguaggio della presenza fisica’ che da sempre gli uomini sono in grado di usare”.

Molti degli ultimi interventi pubblici di Pasolini insistono dunque sul tema della omologazione dei comportamenti: la “scomparsa delle lucciole” viene a coincidere anche col ridursi della ricchezza espressiva della lingua, dei dialetti in particolare, col degradarsi della mimica e della gestualità: da una “corporalità” popolare ancora riconoscibile (naturalmente in opposizione a quella piccolo-borghese) si sarebbe passati a una indifferente apparenza dei corpi, “fisicamente intercambiabili” tra destra e sinistra. Quanto più il suo discorso si fa assoluto (e apocalittico), tanto più le sfumature e i dettagli si perdono, salvo quelli che ai suoi occhi guastano le belle figure dei giovani, come quando alcuni di essi decidono “di mettersi una benda in testa oppure di calcarsi una scopoletta sugli occhi”. Quelle di Pasolini sono argomentazioni tanto radicali quanto generiche (e, in questo senso, la visione senza speranze che Georges Didi-Huberman attribuisce a Pasolini è tale fino a un certo punto); egli ne è pienamente consapevole, come leggiamo in un articolo (Lettera aperta a Italo Calvino: quello che rimpiango, 1974) in cui chiarisce che la propria visione della nuova realtà culturale italiana “riguarda il fenomeno come fenomeno globale, non le sue eccezioni, le sue resistenze, le sue sopravvivenze” (corsivo mio). Le eccezioni sarebbero i giovani che appartengono “alla nostra stessa élite”, dunque gli uomini di cultura (ma non delle “sottoculture”), gli intellettuali consapevoli della situazione generale e perciò eventualmente destinati ad essere “ancora più infelici di noi”.

E le “resistenze”, le “sopravvivenze”? Sotto il riflettore della polemica, le une e le altre vengono di fatto oscurate, sostanzialmente non funzionali al tono dell’invectiva – poiché questo sono gli articoli del Corriere, anche se il bersaglio non è una singola persona, ma una cultura, quella piccolo-borghese che avrebbe ormai assorbito quella popolare e contadina. In un testo del 1970 è proprio questa scomparsa a provocare un inatteso montaggio di oggetti sacri, di epoche e geografie distanti:

“Ho pianto di vere lacrime, davanti a un idoletto della tribù Baule, fatto di legno e filamenti vegetali; ho pianto perché quello era il piccolo nume contadino del Lazio di Turno. Lacrime su un mondo perduto anche nelle sue ultime propaggini: infatti il monoteismo contadino dopo essere stato per tanto tempo modulo e strumento di potere viene buttato a mare dal potere industriale”.

In definitiva Pasolini polemista è attento ai corpi come superfici sociali – le capigliature appunto, la moda seguita in modo ossessivo, gli accessori e gli oggetti a corredo del nuovo edonismo consumistico –, una superficie sgradevole fin che si vuole, ma pur sempre una superficie. È invece a Pasolini regista che possiamo chiedere una descrizione più piena del corpo, non solo perché nei suoi film si trova un elenco di situazioni mimiche, gestuali e comportamentali, ma perché in essi “la realtà parla con se stessa”, per usare sue parole, e i corpi, potremmo dire noi, parlano con se stessi. Prendiamo ancora La ricotta, le scene in cui alcuni giovani ballano durante una pausa della lavorazione del film; i primi due, mentre scorre la sigla, eseguono ‘bene’ il twist, quanto mai di moda in quegli anni; altri due, “il Cipolla e il Capogna” (proprio quelli già incontrati in Accattone), mentre il giornalista intervista Welles-Pasolini, lo ballano su un brano dell’anno precedente, quell’Eclisse Twist composto da Michelangelo Antonioni e Giovanni Fusco, che Mina canta in L’eclisse dello stesso Antonioni (1962). Un brano di una cantante di successo che dunque è anche una citazione, ma del tutto speciale, come lo sono – più avanti nel film – le note della sequenza medioevale del Dies irae suonate da una fisarmonica e la cavatina della Traviata (Sempre libera degg’io) in forma bandistica.

Citazioni che sono anche ibridazioni, come è ibridato il twist di questa seconda coppia maschile: “coi sederi in fuori, sporgenti come quelli dei negri, ballano in silenzio orgiastico”; una serie di atteggiamenti buffi – tra questi anche il buttar fuori la lingua – che ricordano Totò, più che Adriano Celentano. I due – a cui si aggiunge una comparsa nelle vesti di angelo con la tromba – stanno dunque ripetendo le mosse del ballo, un ballo d’importazione recente e del tutto estraneo a quelli consueti allora in Italia; obbedendo a quale processo le mosse canoniche del twist vengono rifatte e, alla fine, trasformate? Ciò avviene secondo la memoria gestuale del Cipolla e del Capogna, cioè secondo quell’insieme di regole, istruzioni e abilità corporali assimilato fin dall’infanzia. In altre parole, solo in apparenza il Cipolla e il Capogna ballano il twist: essi in realtà danzano quei movimenti che il loro corpo conosce da sempre, avendoli appresi senza alcuna mediazione intellettuale. La loro memoria corporale non viene per nulla intaccata dalle mosse del nuovo ballo alla moda.

Mani staccate

Che cosa accade quando la compattezza della persona si incrina? Alcuni fotogrammi di Accattone lo illustrano in modo apparentemente enigmatico. Accattone sogna il proprio funerale, ma tra i presenti c’è anche lui, per la prima volta con giacca e cravatta indosso; a un certo punto la machina da presa inquadra solo il suo braccio e la mano, come in soggettiva. È il soggetto che stenta a riconoscere il proprio braccio, segnale di un conflitto che si è già aperto tra sé e la propria memoria corporale.

Alcune sequenze di Teorema ritornano sulla possibile disarticolazione del corpo. Nel tranquillo scenario di atteggiamenti e comportamenti della famiglia di un industriale del Nord irrompe la figura dell’Ospite, che va a spezzare il ritmo delle convenzioni e dei rituali borghesi. Il contatto con l’inattesa alterità dell’Ospite determina una lacerazione che investe prima di tutto i corpi; essi perdono la propria coerenza, sembrano scomporsi: un’inquadratura mostra a lungo la mano del padre sul davanzale di una finestra, un’altra riprende la mano contro la luce che entra: “E la sua mano, ancora come staccata dalla sua volontà, si aggrappa incerta al davanzale, cerca sui vetri, tira la parte della tenda ancora chiusa su quel qualcosa di consolante e stupefacente che è la luce mai vista di quell’ora”.

Una dissociazione che ricorda quanto avviene nella Mano incantata di Gérard de Nerval (1832), ma fa anche pensare a quella sorta di distacco dalle proprie mani che si trova in Verlaine: “La mano destra è proprio alla mia destra / l’altra alla mia sinistra, sono solo”. In Teorema, anche i pugni contratti della figlia dell’industriale, distesa sul letto prima di essere ricoverata, vengono inquadrati a parte e da almeno tre punti di vista diversi. Davanti a questo plumbeo disgregarsi della compattezza corporale del gruppo familiare, domestica compresa, risalta l’allegro procedere del postino-Ninetto, i cui arrivi e partenze nella villa assomigliano più a una danza che a una andatura normale. Secondo Pasolini, la borghesia avrebbe insomma ridotto il corpo alla finzione di una maschera e i giovani, in particolare, gli sembravano “delle mostruose maschere ‘primitive’ di una nuova specie di iniziazione – fintamente negativa – al rito consumistico”.

Ripetere a memoria

Nel 1955, l’anno in cui esce Ragazzi di vita, Einaudi pubblica un volume destinato a rimanere un unicum, e non solo nel catalogo della casa torinese: Un paese, con testi di Cesare Zavattini e fotografie di Paul Strand. Il paese è Luzzara, nella Bassa emiliana, il paese di origine di Zavattini. A questa prima località ne dovevano seguire altre, a formare una collana dal titolo Italia mia: si parlava già di affidare a Luchino Visconti il volume su Milano, a Vittorio de Sica quello su Napoli, mentre Eduardo de Filippo voleva curare quello su Genova. Le cose non andarono così e Un paese rimase il primo e ultimo titolo della collana.

Non sta certo in questo l’unicità del libro, piuttosto nella paritaria compresenza delle fotografie di Strand e dei testi di Zavattini. Per la verità, dopo l’introduzione dello scrittore, sono proprio gli abitanti di Luzzara a raccontare la propria storia, in prima persona: “Le parole – dice Zavattini – sono in sostanza dei miei compaesani, mi pare di non averne quasi mai tradito lo spirito. E questi che vedrete, che parlano, non li abbiamo scelti perché proprio loro avevano qualche cosa da dire, ormai si sa che tutti hanno qualche cosa da dire, perciò mi sarebbe piaciuto interrogarne almeno un migliaio, fare un bel librone dando una pagina a ciascun luzzarese”. Donne e uomini – età diverse, differenti classi sociali - occupano quindi le pagine del volume con i loro volti e le loro storie, sempre saldati al paesaggio del loro borgo. In questo, certamente, coincideva la poetica di Strand e quella di Zavattini, come questi spiegò più tardi: “L’offesa che l’uno fa contro l’altro oggi come ieri consiste nel togliere dal contesto, dal dramma, dal confronto, anche uno solo; Strand non ne escludeva neanche uno. Siamo stati e siamo per lui eroi dal primo all’ultimo”.

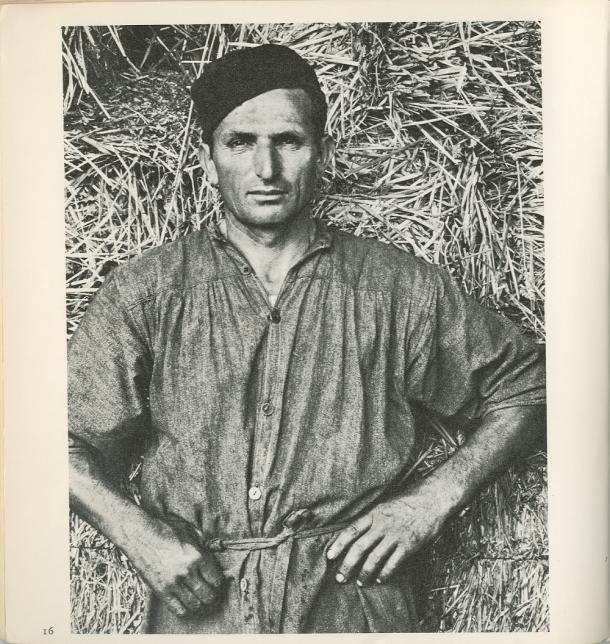

Gli “eroi” di Luzzara si mettono di fronte a Strand, nelle loro case, coi loro vestiti, con i loro arnesi da lavoro, mai insomma fuori “dal contesto”; da parte sua, Strand cerca “il punto di luce e di linea di quando le cose hanno assorbito la nostra presenza e la nostra fatica”. E “presenza” (parola che usa in questo senso anche Pasolini) significa anche sguardi, atteggiamenti, posture. Il volume einaudiano del 1955 ne offre un repertorio straordinario, ma non dà ancora modo di verificare quale sia la “memoria corporale” dei personaggi ritratti.

Passano due decenni e Zavattini, di nuovo con Einaudi, ripropone una ricognizione fotografica nel proprio paese di origine: “Che cosa di straordinario è successo dunque negli ultimi vent’anni da giustificare un altro libro? Niente e tutto, come altrove (…)”. (A questa domanda, fino all’ultimo, Pasolini aveva risposto in tutt’altro modo: in quell’arco di tempo era accaduta, secondo lui, una vera e propria “mutazione antropologica”). Il fotografo scelto questa volta è Gianni Berengo Gardin, più incline alla foto di documentazione che, come Strand, al tono poetico, se non addirittura epico.

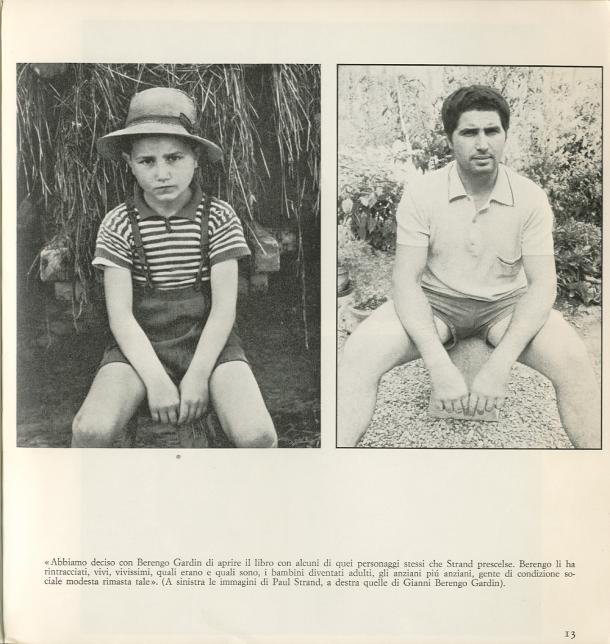

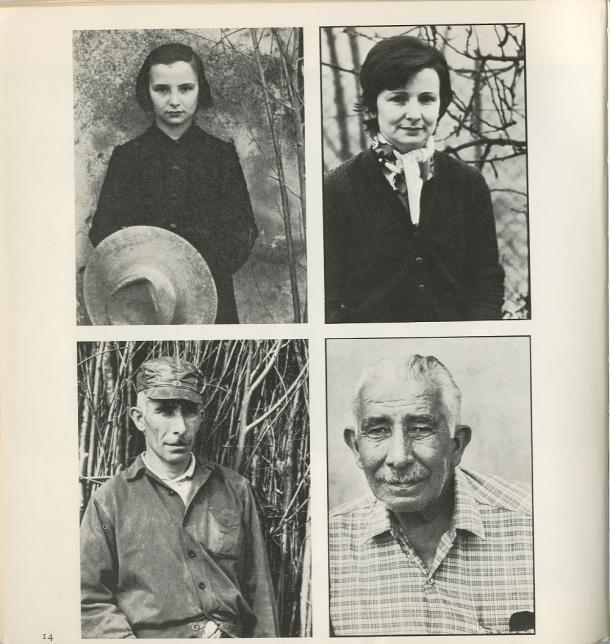

Il libro che esce dalla nuova campagna di Berengo Gardin, oltre ad essere deliberatamente meno impegnativo e raffinato sotto il profilo grafico, è dunque concepito con uno spirito molto diverso da quello del 1955; ma c’è un legame, la scelta cioè di ripresentare alcune delle persone fotografate da Strand: “Abbiamo deciso con Berengo Gardin di aprire il libro con alcuni di quei personaggi stessi che Strand prescelse. Berengo li ha rintracciati, vivi, vivissimi, quali erano e quali sono, i bambini diventati adulti, gli anziani più anziani, gente di condizione sociale modesta rimasta tale anche in un simbolico gesto di attesa”.

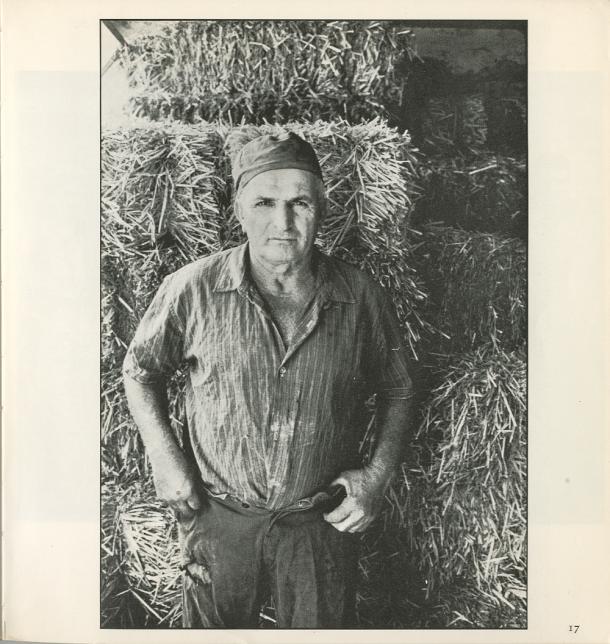

Eccettuati alcuni scatti in cui fu Berengo Gardin a suggerire la disposizione dei soggetti sul modello di vent’anni prima (come nel caso della famiglia Lusetti) – è il fotografo che lo racconta anche oggi – furono gli stessi personaggi a decidere la posa. La sorpresa di Berengo Gardin fu di osservare che alcuni di essi assunsero la stessa postura che avevano nelle foto del 1955, quando con ogni probabilità non avevano mai visto il libro (si tratta oltretutto di un volume di pregio nella rilegatura e nella qualità tipografica): il giovanotto che nel ’55 non aveva voglia di studiare, ma di tuffarsi “nel canalino” si siede ancora a gambe larghe, con i gomiti appoggiati alle cosce e le mani una accanto all’altra; la ragazza che vent’anni prima accompagnava la madre in Piemonte a far la mondina ha mantenuto lo stesso sguardo, appena interrogativo; l’altra ragazza che nel libro di Strand portava un fazzolettone al collo e un cappello di paglia sulla testa, si è messa nella stessa posa: il corpo leggermente di tre quarti, le braccia distese lungo i fianchi e, dettaglio non secondario, accosta la schiena a uno spigolo, nel 1955 quello di un portone, nel 1976 di uno stipite. Il contadino che si era piazzato davanti a un muro di balle di fieno, le mani appoggiate in vita con un’aria provvisoria, fa ancora la stessa cosa; il cappellino in testa, dello stesso tipo, è sempre portato di traverso. La portalettere fa lo stesso mestiere anche negli anni ’70 e, in piedi, continua ad appoggiare la mano destra all’anca. Non si tratta di gesti solenni o enfatici, come non lo sono quelli delle donne al mercato fotografate da Berengo Gardin e descritti da Zavattini:

“Donne al mercato stanno comprando ciabatte e cotonina, una cosa più usuale di così non potrebbero fare, eppure m’innamoravo (uso l’imperfetto perché?) dei loro gesti, della loro situazione banale nello spazio. Ogni posizione, anche la più ovvia la più goffa, il desiderio la fa sembrare accuratamente scelta dal destino solo per te”.

Nella semplicità del loro mettersi in posa, i personaggi rintracciati da Berengo Gardin hanno riproposto, a vent’anni di distanza, press’a poco gli stessi schemi corporei, a dimostrazione che essi erano fissati, inscritti nella loro memoria, che ne fossero o meno consapevoli.

Imitazioni

Il meccanismo che permette di assimilare e conservare la memoria corporale è l’imitazione: atteggiamento proprio dell’uomo quanto altri mai, aveva già osservato Aristotele; a sua volta l’imitazione dei corpi degli altri si realizza nella ripetizione dei loro movimenti. Una miniatura della prima metà del Duecento recentemente analizzata da Chiara Frugoni mostra questo meccanismo in azione (tanto più significativo visto che si tratta di una scena sacra tratta da una Bibbia moralizzata); Cristo, in piedi, affida la missione a Pietro e a Paolo aprendo il palmo della mano sinistra – è la cosiddetta mano parlante – e alzando l’altra a indicare una generica direzione: Pietro ripete il gesto del palmo aperto, Paolo quello della mano che esorta; il loro riproporre i movimenti di Gesù è il modo che hanno i due apostoli di dichiarare – cominciando dai loro corpi – la propria obbedienza. Il miniatore medioevale, ben lontano dai procedimenti mimetici dell’arte classica, non ha descritto ciò che uno spettatore avrebbe visto in quel momento, ma ha tradotto la risposta positiva di Pietro e Paolo in termini corporei; per essere esatti, si dovrebbe aggiungere che i termini corporei sono prima di tutto quelli del miniatore stesso.

Anche nella Ricotta il meccanismo della ripetizione esce allo scoperto due volte, una in chiave parodistica e un’altra in chiave comica. I gesti degli attori che rifanno in quadri viventi le pale di Pontormo e Rosso Fiorentino sono movimenti artefatti, riproducono un dipinto, a sua volta una riproduzione di atteggiamenti, insomma scansano la realtà e per questo, come spiegherà più tardi lo stesso Pasolini, mostrano ciò che un regista non dovrebbe mai fare. Basta un istante di realtà gridato dall’aiuto-regista a una comparsa-manigoldo: “Amorosi, la smetta di scaccolarsi!” e la povertà dell’artificio si dichiara.

L’inserto comico si svolge proprio tra i due quadri viventi: Stracci vende il cagnolino dell’attrice principale e se ne va a comprare la ricotta da un venditore ambulante, mentre il ritmo della ripresa accelera “tipo Ridolini”; è a questo punto che Stracci si gratta una natica, immediatamente seguito, in una sorta di tic di coppia, anche dal ricottaro. Una cosa è la replica, un’altra la ripetizione; la prima ribadisce che il passato è concluso, la seconda apre la possibilità verso un nuovo. C’è dunque qualcosa di drammatico e di comico, ma anche di vitale, nei corpi che si parlano e che rischiano continuamente di cadere in formule stereotipate: come faceva osservare Marcel Jousse, “è grazie a questa tendenza che si forma l’armatura che funge da legame tra le generazioni e che costituisce le mentalità e le culture. Per tale motivo il formulismo è fonte di vita per un popolo quando dà origine a formule viventi, portatrici di realtà”. In questo senso ha detto bene Jean-Loup Rivière, che “un gesto è sempre quello dell’altro, dell’antenato”.

Una cosa è il gesto del grattarsi, un’altra il meccanismo che porta a replicarlo, un’altra ancora le istruzioni che portano a eseguirlo in una certa maniera: livelli diversi – per quanto interagenti – e diversamente intrisi di memoria, poiché su di essi il tempo agisce con ritmi distinti. Il livello di superficie, quello immediatamente visibile, non è affatto il meno importante, ma, proprio in quanto più esposto, è quello che tanto è veloce nell’assorbire forme gestuali, quanto è rapido nell’espellerle: qualcuno ha visto di recente il gesto dell’autostop oppure quello delle femministe in corteo? E l’atteggiamento che secondo Flaubert caratterizzava i bellimbusti, ficcare i pollici sotto le ascelle, quanto è durato?

Dunque, nella sfera della corporeità, abbiamo a che fare con un lessico, ma anche con una grammatica (generativa, va da sé), e una sintassi, queste ultime forse meno appariscenti, ma, si direbbe, ben più resistenti; l’uno e le altre caratterizzati da memorie non necessariamente sincronizzate: più ricettiva, ma più volatile quella del lessico, più opaca, ma più stabile quella della grammatica e della sintassi. Di certo l’uno e le altre ben coese in una testura che ci appare come unitaria.

Una cosa, allora, è osservare che alcune forme gestuali resistono e sopravvivono, un’altra è saper spiegare perché e in che modo questo avvenga. Un esempio tra tanti si trova nel saggio di Chiara Frugoni: una fotografia mostra Aldo Moro mentre, in pubblico, congiunge indice e pollice, come fanno personaggi diversi in certe miniature medioevali; è uno dei tanti movimenti che si compiono durante il discorso o la conversazione, quello in particolare che viene usato nella discussione, per asseverare, per confutare, per spiegare. Lo fa anche Pasolini davanti a Maria Callas, durante le riprese di Medea. Da dove viene questo gesto, qual è per così dire, la sua etimologia? Per quali strade ricompare in epoche e in personaggi eterogenei? Perché il suo senso è lievemente oscillante?

Il punto è che, nonostante ci conforti l’idea che i vari movimenti del corpo abbiano un significato, in realtà essi sono irriducibili a enunciati verbali e per questa ragione non veicolano un significato vero e proprio; secondo Giorgio Agamben, il gesto “non ha propriamente nulla da dire, perché ciò che mostra è l’essere-nel-linguaggio dell’uomo come pura medialità”. Eppure, tanto nel vissuto quotidiano, quanto di fronte alle immagini antiche e a quelle di oggi, siamo impegnati nello sforzo continuo di far parlare i corpi degli altri, sforzo che è spesso sufficiente, ma mai pienamente esauriente. I corpi parlano prima di tutto quel “‘linguaggio della presenza fisica’ che da sempre gli uomini sono in grado di usare” e non è detto che la memoria che in essi è inscritta proceda con le medesime regole e i medesimi tempi che caratterizzano gli altri spazi della cultura.

Il testo pubblicato rielabora un articolo già comparso in “Engramma”, n° 84, ottobre 2010, dal titolo Memoria corporale.

Venti incontri, venti parole, venti biblioteche, venti oratori, venti podcast: cento anni di Pasolini. Un ciclo di incontri e di testi affidati a scrittori e esperti per attraversare l'immaginario pasoliniano, un progetto Doppiozero in collaborazione con Roma Culture.

L’incontro di mercoledì 2 novembre sarà con Walter Veltroni, presso la Biblioteca Europea di Roma alle ore 11. Qui il programma completo.